區域經濟發展格局新特征

劉 瑩

(中共中央黨校(國家行政學院)研究生院,北京 100091)

改革開放前30 年,我國區域經濟格局所呈現的基本特征就是東部沿海與中西部發展差距擴大。東部沿海地區受益于改革開放政策紅利,經濟增速快、發展水平高,工業化和城鎮化明顯快于全國平均水平,大量“先試先行”舉措,體現出其更為主動的經濟發展態度,為全國經濟發展起了帶頭作用,奠定了國家堅實的經濟基礎。但是與東部的積極主動相比,中西部地區經濟增長速度顯得較慢,工業化、城鎮化和經濟發展水平相對滯后,經濟發展表現出被動性,主要是受沿海發達地區帶動。而自2008 年金融危機后,我國區域發展格局呈現出新的特征。盡管在2008 年以前的我國發展也存在區域間增速和經濟結構差異,但全國整體相對較為同步,沿海加快增長,中西部也會盡快隨之調整,隨后也開始出現快速增長。但“十八大”以來的情況則明顯不同,我國經濟整體處于調整期,處于下行壓力中,有些地區仍然保持較為強勁的增長態勢,而另一些地區則出現動力不足、增長乏力,經濟結構調整緩慢,呈現出不同的發展趨勢,區域發展產生了分化(Differentiation)。分化指性質相同的事物變成性質不同的,統一的事物變成分裂的。對于“分化”的理解,一方面可以從事物發展過程來看,“分化”可以是一種結果會形成長期趨勢,也可以是一種發展過程,是未來最終實現協同所必須經歷的;另一方面可以從負面和正面的效果來看,“分化”可以產生負面效果,如我們認為“兩極分化”會對社會和諧發展產生負面影響[1];同樣,“分化”也會產生正面效果,就如細胞的分化,相同細胞的后代,因為受到某種刺激發生變化,致使個體在形態、結構和生理功能上發生的穩定性差異過程,盡管個體在結構和功能上會有明顯的差異,但又可以在生物體整體中有機互動,更好生長。針對當前我國區域經濟發展出現的分化新特征,實際上是發展過程的特征,是經濟發展方式轉變刺激所必然經歷的短期現象。就區域協調發展來講,一方面要努力避免區域分化的負面效果,防止區域發展的嚴重失衡;另一方面,促進好的區域分化趨勢,讓經濟增添新的區域動力,形成區域協調發展的新機制。

一、區域發展存在極化現象

經濟發展的區域極化現象,幾乎在所有的時候都表現為中心城市和大城市群越來越作為承載發展要素的主要空間形式,經濟集中度不斷上升。我國長三角、珠三角、京津冀三大城市群2002 年GDP總計占全國的比重為42.8%,10 年后的2012 年略有下降,為41.9%。2018 年后三大城市群極化效應明顯,其中珠三角和長三角尤為突出,2018 年珠三角GDP 占比達到10.6%,2019 年再提高0.3 個百分點;2018 年長三角四省市GDP 占全國的比重達到23.1%,2019 年再提高1 個百分點。2018 年三大城市群GDP 占全國的比重為43.1%,2019 年再提高0.5 個百分點①。

人往高處走,人口與勞動力總是向經濟發展效率高的地區流動,傲人的經濟表現促使生產要素人口與勞動力也越來越呈現出集中趨勢[2]。2019 年新增常住人口最多的省份是廣東省,當年新增常住人口達175 萬人,2010—2019 年間,凈增常住人口達1 090.69 萬人,占全國新增人口的18.4%。而長三角地區的浙江省和安徽省,2019 年也分別新增常住人口113 萬人和42.3 萬人,10 年累計新增人口分別為407.31 萬人和415.80 萬人。京津冀盡管這幾年實施的人口分流政策導致其新增常住人口減少,但河北省也是常住人口增加較多的省份之一②。

這種“極化現象”的產生可以用兩個區域經濟學中的重要理論解釋:極化效應和增長極理論。

極化效應是Myrdal 在其著作《經濟理論和不發達地區》中提出的,他認為區域經濟梯度發展中同時起作用的有三種效應,即極化效應、擴散效應和回波效應,它們共同制約著地區生產分布的集中與分散狀況。極化效應是指某些地區當它的經濟發展達到較高水平,超過了起飛階段,就會具有一種自我發展的能力,可以不斷地積累有利因素,為自己進一步發展創造有利條件,形成強大的增長極,也就是如長三角、珠三角、京津冀這樣的地區。由于增長極本身所擁有的先進產業對生產要素產生強大吸引力,周圍地區的生產要素和經濟活動不斷向增長極集中[3],從而加快增長極自身的發展。在這一過程中,首先出現經濟活動和經濟要素的極化,然后形成地理上的極化,從而獲得各種集聚經濟,即規模經濟和范圍經濟,強大的規模經濟和范圍經濟反過來又進一步增強增長極的極化效應,從而增強其經濟活力和擴大其吸引范圍。

極化效應是區域經濟發展達到一定階段的必然趨勢,但也容易產生兩極分化[4],然而這絕非必然。Myrdal 認為,在市場機制的自發作用下,發達地區越來越富,落后地區越來越窮的兩極分化現象。一些發展中國家甚至不少發達國家,這種越來越富、越來越強的極化效應正是建立在落后地區越來越貧窮的基礎上。因此,想要避免兩極分化,對其必須進行政策干預,如采取規劃限制和其他政策措施,對大城市發展進行遏制,或將更多的資源投入落后低效地區,促進區域“平均”發展。但是實踐證明,無論在發達國家,還是在發展中國家,采取遏制大城市發展的政策都沒有取得預期的效果,如日本東京,東京幾輪規劃都試圖遏制東京都市圈的擴張,但都以無效告終。這正說明,極化效應是城市發展和區域發展的一種內在趨勢,人為的力量難以抑制它,或者說如果真的采取強制的行政手段甚至法律手段,消除或抑制極化效應,實際也就抑制了發展的內在動力。因此,更為有效的做法應該是利用極化效應的同時防止兩極分化。因為非均衡可以導致均衡,而強硬的均衡政策不能,其無法在未經歷非均衡這一過程的情況下實現直接跳到更高的均衡水平上,因此,非均衡是最終實現均衡目標的機制。以往政策效果欠佳是因為我們不區分發展的過程與結果,手段與目標的關系,往往把目標或結果當手段,以硬性均衡政策手段實現低效均衡發展,而不是通過非均衡手段經歷分化與極化的過程來實現國家整體的均衡發展。

如何采取有效的手段利用好極化效應的同時防止兩極分化?對極化效應有深入研究的Myrdal 和赫希曼抱有悲觀和樂觀兩種截然不同的態度,抱有悲觀看法的Myrdal 認為區域間差距難以消除政府應該主動采取政策來彌補區域間差距;赫希曼的樂觀看法是,區域間差距在市場作用下終將消除。兩種看法都有其道理但是也都存在到一定的問題,如果政府過多介入則會干擾市場,我國在以往的經濟發展過程中已經走過過多干預市場的彎路,重蹈覆轍的做法不可取;但如果政府不介入,讓市場規律發揮作用,那么在利用極化效應最終實現協調發展的過程中,面臨著兩極分化風險加劇的可能,盡管“極化效應”發展中的過程,長期來看對區域協調發展有積極作用[5],但是市場規律在多長時間能夠發揮作用,難以確定,隨著時間線的拉長,風險也在累積。面對這些問題可以采取的做法是在不抑制極化效應這種非均衡發展機制的同時,采取均衡政策[6],來平衡非均衡發展所導致的兩極分化傾向,可以采取如增加對落后地區的公共投資和加大財政轉移支付政策力度等政策手段,但要注意均衡政策的“度”,避免欠發達地區產生發展的依賴性。

二、東中西部差距明顯縮小

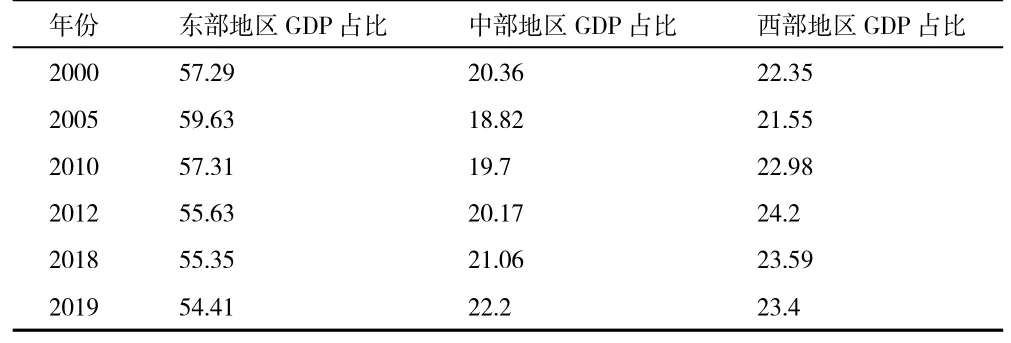

我國東中西部差距呈逐步縮小態勢,特別是中部崛起效果明顯,GDP 占比趨于上升,2019 年中部地區GDP 占比和西部地區GDP 占比分別比2000年上升1.84 個和1.05 個百分點。特別是2012 年后,中部地區呈明顯的崛起態勢,2000 年中部地區GDP 占全國的比重為20.36%,但2005 年前后全國處于最近一輪高增長期的啟動期,中部地區卻出現了明顯的“塌陷”現象,2005 年中部地區GDP 占全國的比重降至18.82%,2012 年又再上升到與2000年差不多的水平,之后7 年,呈明顯的上升態勢,2019 年創22.2%的歷史新高。

表1 2000 年以來東中西部GDP 占比的變化

東中西地區差距問題或東西問題,源自區位問題與資源稀缺性差異。促進現代經濟增長的主要源泉是現代科技知識和技術,主要來自于西方,通過海陸傳到中國,而這也使得中西部地區在地理區位上處于不利地位,讓這種外力作用明顯薄弱,缺少了沿海的優勢也就缺失了通過先進知識和技術的促進經濟增長機會。此外因為早期貿易多以海運為主,缺少沿海優勢,相對較高的陸路運輸成本造成了貿易量不足,經濟相對封閉、開放度低,加上土地貧瘠原始資本積累過程極為緩慢。唯一的例外,就是內陸地區因某種局部的地理優勢形成一些大城市或特大城市,這些城市的發展較易獲得外部資源、技術,并能有效地利用周邊資源,這些地區便成為中西部地區的發展“飛地”。所以,城市特別是大城市的發展對區域協調發展起著至關重要的作用。20 年的西部大開發政策,使西部經濟保持穩中有升,這主要得力于多方面的原因:第一,國家對于西部發展的重視,通過加強西部基礎設施和提供更多的優惠政策支持西部地區發展,如長期實施的西部大開發戰略,“一帶一路”倡議等都為西部發展創造了更多的機遇。第二,西部地區一些過去較為落后的省份抓住機遇,奮力直追,對縮小東西部差距作出了重要貢獻。過去每每談到東西差距就會比較人均收入最高的上海與人均收入最低的貴州之間的差距,如2000 年上海人均GDP 是貴州的10.48 倍,2002 年再上升到10.78 倍,但2012 年前后這一狀態得到了較大的改變,2012 年上海人均GDP 為貴州的4.31 倍,在2018 年再降至3.27 倍。與此對應的,貴州省GDP 占全國的比重也在明顯上升,2000年貴州GDP 占全國的比重為1.02%,最低降至0.99%(2006 年和2007 年),而2019 年貴州省GDP占全國的比重上升至1.70%,比2000 年提高了0.7個百分點,占西部比重近70%。第三,中西部大城市發展對東部與中西部經濟發展差距的縮小更是起了關鍵性作用。鄭州、合肥、長沙等大城市躋身全國新一線城市行列對中部崛起有非常大的作用,而重慶、成都大都市圈及貴陽、昆明大城市的發展也對縮小東西差距功不可沒。西安作為西北地區的中心城市,其發展對提升陜西省在全國的經濟份額及縮小西北地區與東部地區差距有明顯的作用。2000 年陜西省GDP 占全國的比重為1.7%,而2019 年則上升到2.62%,提升了0.92 個百分點,而同期整個西北地區GDP 占全國的份額上升0.91 個百分點。這進一步說明,大都市或大城市群的發展對振興區域經濟、縮小區域差距的重要戰略作用。

三、一些超大城市和重要城市群發展的整體效應顯著提高

從城市發展來講,極化效應不斷增強的結果就是經濟發展或城鎮化發展越來越大城市化。城鎮化發展達到一定階段后,必然會產生強大的集聚效應,催生大城市化。一個國家為什么需要大城市,更主要的原因是經濟因素。大城市是各種要素的聚集中心,它會產生三個關鍵性的經濟效益:一是規模效應,隨著各種經濟社會要素不斷加快向中心城市集聚,城市規模就會越來越大,一般來講,城市越大,產業多樣性就越豐富且產業間的關聯度就越高,其創新融合的能力就越強。二是知識外溢,城市越大、城市發展水平越高,越有利于創新企業的發展,特別是在新經濟的發展環境下,衍生出了大量新的商業形態,加快了我國新舊動能轉換的進程。三是擴散效應和回波效應,大城市對周邊地區的促進作用,周邊的城市地區和農村也出現同步快速成長的局面,周邊城市成為它堅實的發展腹地,支撐其擴張及升級發展,從而形成越來越廣泛的區域互動發展格局,從而形成區域整體性繁榮。一個大城市,只要有很大的規模效應和很強的創新能力,要素在趨利的作用下自然向其聚集,也同樣會在經濟規律的作用下向周邊擴散。有了體量和規模,有了高效運轉,城市就有了競爭力,進而區域、國家就有了競爭力。相反,沒有大城市,或大城市占比低的國家或地區,經濟的國際競爭力就低,大城市的多少及大城市的活力反映了一個國家的經濟實力和發展潛力。因此,大城市是發展的必然規律,不是一種被動的選擇結果。

大城市常常演化為區域性甚至國家性經濟、創新中心,正是這些中心城市最終決定了國家核心競爭力水平。2014 年國務院發布《關于調整城市規模劃分標準的通知》,這一標準調整反映出我國大城市化的發展趨勢。按照該標準,2017 年常住人口超過1 000 萬的超大城市有北上廣深4 個,超過500萬的特大城市有13 個之多。四個超大城市以4.6%的人口貢獻了12.3%的GDP,如果再加上其他的13個特大城市,人口占比也不過10.8%,但達到了全國32.3%的經濟總量。這些超大城市和特大城市是促進經濟發展的核心力量,也是我國參與全球競爭的主力。

四、南北差距取代東西差距成為區域發展新焦點

前文已經介紹過,盡管我國東西差距并未完全化解,但是已經取得效果。然而,在縮小東西差距取得成效之際,區域發展不平衡、不充分又出現了新問題,即南北差距擴大代替東中西部差距擴大,特別是在過去10 多年間。且相比東西問題,南北問題具有更復雜的成因。

南北問題也就是我國南北地區發展不平衡問題,簡單地說北方與南方發展差距擴大,南方發展快、發展總體水平高,而且經濟充滿活力,后勁十足,北方則相反,經濟總體發展水平落后于南方,且差距越來越大,更為嚴重的問題是北方活力和內生動力不足,經濟發展的結構性矛盾和體制性矛盾更加突出,一些地區經濟困難、就業壓力大,發展信心受挫。南北問題主要表現在以下方面:

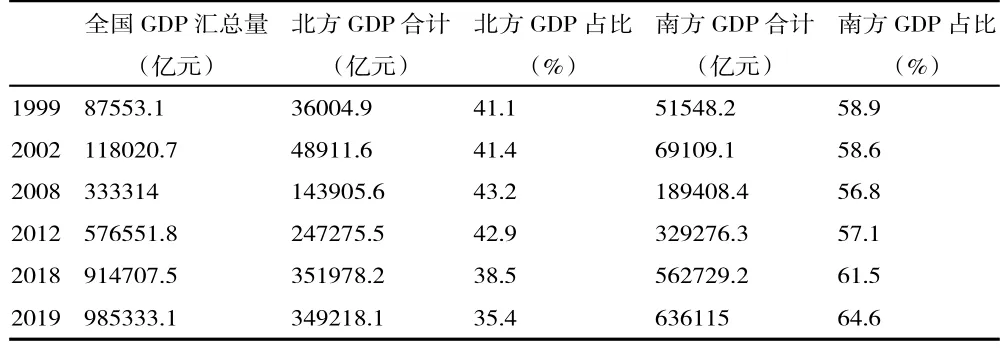

第一,從兩大地區GDP 比重變化看,北方明顯下降,南方明顯上升,總量差距擴大。1999 年我國北方和南方GDP 占比分別為41.1%和58.9%,南方比北方高17.8 百分點,而2012 年后兩者差距擴大,2019 年北方GDP 占全國的比重降到35.4%,比1999 年下降5.7 個百分點。其中受2003 年國家實施東北老工業基地振興政策的支撐,2008 年至2012 年間,北方地區經濟總量短暫上升,但2012 年后特別最近二、三年,北方經濟占比下降明顯。相反,南方經濟占全國的比重1999 年為58.9%,2019年則上升到64.6%,20 年間上升5.7 個百分點。

表2 20 年來南北經濟總量占比的變化

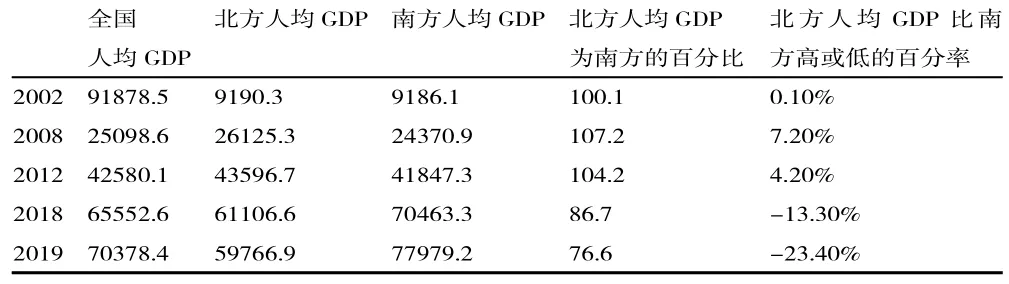

第二,人均經濟發展水平由過去長期的北方高南方低轉為越來越明顯的南方高北方低。在新中國成立后經濟發展的起步時期,經濟發展水平的決定主要依靠資源稟賦,總體上我國北方無論是農業資源,還是工礦資源都相對豐富,再加上計劃經濟時期偏重于重工業的經濟政策,如第一個五年計劃期間的156 個重點項目,絕大部分布局在北方,更是使得東北地區成為重中之重。結果造成了北重南輕的產業結構布局,這樣也就形成北方經濟發展水平長期高于南方區域經濟格局,且北方人口少,人均GDP 水平高,北方的工業化和城鎮化水平也明顯高于南方,在計劃經濟時期這一特征尤為突出。但是改革開放以來,南方處于對外開放的有利區位,特別是長三角和珠三角,成為對外開放的窗口地區和重要基地,工業化和城鎮化速度明顯快于北方,從而導致在2002 年前后,南方人均GDP 開始越上前逐步超于北方(見表3)。2002 年,北方人均為9 190.3元,僅比南方高0.1%,而6 年后的2008 年,南方人均GDP 比北方人均GDP 高7.2%,盡管2012 年有所縮小,但之后南北方人均GDP 差距則顯著擴大,2018 年南方人均GDP 突破7 萬元,比北方人均GDP 多9 356.7 元,高13.3%,2019 年又進一步擴大,北方人均GDP 僅為南方人均GDP 的76.6%,擴大趨勢越來越顯著。

表3 南北方人均GDP 差距變化

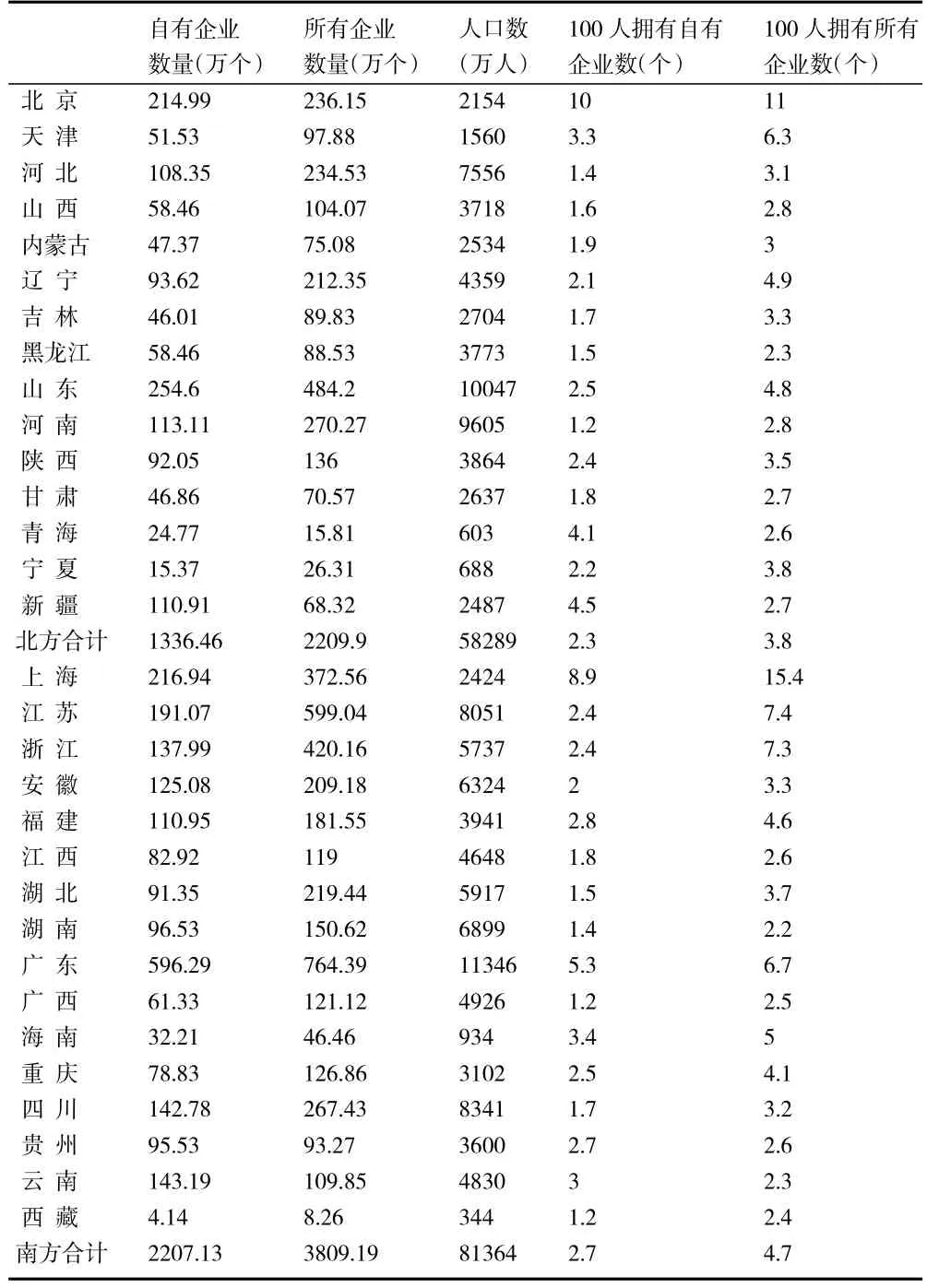

第三,在南北方經濟差距擴大的背后,主要是經濟活力和動力差距,南北方活力充足,內生動力強,而北方活力不足、內生動力弱。企業是市場主體,市場主體的活躍帶動了區域活力,單位市場主體多,密度大,就意味著經濟活躍程度高。在美國棘輪效應(Churning Effect)用以形容新舊公司之間的交替,通過新舊企業交替來反映經濟活力,本文也借鑒以市場主體數量反應經濟活力的方法,采用市場主體總數[7]特別是萬人擁有市場主體數,以及私營企業數增長率[8],私營企業就業增長率兩組數據衡量地區經濟活力的差異(見表4、表5)。首先從南北整體來看,在不考慮人口規模因素情況下,私營企業數量排在前列的多為南方省市,2018 年排位第1 的廣東,比位居第二的山東省多1.34 倍,前10 中南方占7 席、北方僅占3 席。2018 年,我國北方擁有自有企業數和所有企業數分別為1 336.46 萬個和2 209.90 萬人,百人擁有自有企業數和所有企業數分別為2.3 個和3.8 個,而南方合計自有企業總數為2 207.13 萬個,所有企業總數為3 809.19 萬個,百人擁有自有企業數和所有企業數分別為2.7 個和4.7 個,分別比北方合計數高0.4 個和0.9 個。其次從省級層面比較來看,北方地區,大量北方省份百人擁有自有企業數低于2 個,北方省份中河南最低,僅為1.2 個,南方地區中廣西、西藏最低同樣為1.2個。這里如果把非自有企業包括進去計算,差距進一步放大,而且外資企業在激發南方經濟活力上起著十分重要的作用。2018 年南方非本地自有企業占比為企業總數的42.1%,比北方高3.6 個百分點,其中在南方經濟發達的長三角地區如江蘇、浙江兩省表現得極為突出,江蘇、浙江兩省非自有企業總數都超過了自有企業,這些非自有企業應該主要是外資和港澳臺資企業。由于所有制結構越分散化,其不同成分所有制的多樣化程度就越高,經濟活力就會越強。廣東省非自有企業占比僅為22%,但由于其企業總數特別巨大以及百人擁有企業數高,其活力既體現在國內民營企業量級,也體現在外資企業、港澳臺企業數量多上。

表4 2018 年南方和北京百人擁有企業數比較

2012—2018 年間,全國私營企業數總增長率為189.51%,其中東北和華北地區多數省市明顯偏慢,低于全國平均值,而山東、河南及西北地區增速高于全國平均值,是北方的亮點。而南方多數地區這兩項指標的增速明顯快于全國平均值,特別是中部六省表現明顯的增長強勢。私營企業就業人數的增長情況也相近,全國私營企業就業人數總增長率為89.23%,北方地區僅北京、山東、河南、甘肅好于全國平均情況,其他均比全國平均差,這不僅說明北方經濟活力不足,而且意味著就業壓力較大。有趣的是鄉村私營企業就業人數增長情況,并不表現為明顯的南北方差異,相反,卻出現了南北普遍的繁榮,北方地區僅華北較差,其他多強于全國平均情況。說明在實施鄉村振興戰略時南北都很重視,有大量的私人資本在不斷投入南北各地鄉村,或許由于農業的基礎條件北方更有優勢,導致北方私人資本在鄉村反而更加活躍。

五、結論

本文通過對統計數據的分析發現,改革開放40多年,特別是“十八大”以來,我國區域經濟發展格局產生了明顯的變化,不同區域間發展產生了“分化”。這些發展的“分化”主要體現在四個方面:第一,部分地區經濟發展效率高,對外界生產要素產生了強大的吸引力,在經濟產出和要素聚集上都呈現出“極化現象”,而這種“極化效應”如果可以被正確地利用,則可以成為有效地促進區域協調發展的工具;第二,中西部克服了原有區位、資源等問題的限制,經濟發展穩步增長,縮小東西部差距取得成效;第三,大城市和城市群在區域發展中起到了帶動作用,通過集聚力發展自身的同時促進了周邊地區發展;第四,盡管東部與中西部差距有效縮小,但是南北問題取而代之成為區域發展差距中的新特征,而其中原因主要在于北方存在經濟活力不足的問題。

表5 2012—2018 年全國各地區私營企業數和就業人數增長比較