椅子設計中線元素的構造類型研究及其情感化表達

侯 熠 天津美術學院環境與建筑藝術學院

家具是日常生活中與人的起居坐臥方式聯系最緊密的產品,而椅子又是家具中緊貼人體尺度的品類,甚至反映了使用者的價值觀和生活態度。正如芬蘭設計大師伊瑪里·塔佩瓦拉(Ilmari Tapiovaara)所說,“椅子的設計是任何室內設計的開端”[1]。歷史上很多著名的設計大師,代表作都有椅子,以傳達對生活方式的理解和家具設計觀念。然而設計一把看似簡單的椅子并不容易,誠如建筑大師密斯·凡德羅(Ludwig Mies van der Rohr)把設計椅子中經歷的“無窮的可能性和諸多問題”形容為一段令人身心俱疲的旅程,并且補充道:建一座摩天大樓可能比造一把椅子還簡單點。[2]

椅子設計要滿足坐和倚靠的功能,為了實現這個目的,設計師不斷嘗試運用新材料和新技術,并突破自己一貫的設計理念。在歷史變遷中,有一類椅子以線條為主要的造型元素,以腿足和靠背形成支撐,并實現使用功能,這種經典的椅子樣式不求形式上的顛覆突破,而務求達到最高效能,產生了無數經典。在這個過程中,線元素在椅子設計上的造型價值也不斷凸顯出來。

一、線元素在椅子設計中的演變與價值顯現

翻開西方家具歷史,椅子常常是為王權服務,是象征國家和尊嚴的物品。近代英國的議院中,“the chair”意為席位,作為權力的代名詞。古埃及的王座強調三面圍合的包裹式倚靠帶來的權威感,類似建筑的立面形象,展示出椅子的主要面貌,以精美復雜的裝飾畫面,強調諸如“君權神授”等內容。哥特時期,高大的椅子靠背,則強調超拔向上的感覺,賦予椅子凜然的權威形象,至今這種形式仍然在高背法官座椅上存在。可以說,現代主義以前的很多為權力設計的椅子,追求一種圍合帶來的私密性。例如,一類椅子被稱為貴妃榻(chaise lounge),而chaise還有輕便馬車的意思,強調一種轎廂意象帶來的包裹感,影響了后世軟體家具。在前現代社會的椅子中,線元素主要體現在腿足設計上,從獸腿逐漸抽象化,向S型的優美造型轉化,逐漸突顯出理性的構成之美。

我國從南北朝時期的西域引入胡床,唐前期席地而坐和垂足而坐兩種生活方式并存。唐代中期以后,盛行垂足而坐,從宮廷到普通百姓都開始使用高型坐具[3]。到了宋朝,椅子基本定型。類似于西方的王座,中國傳統的帝王寶座及厚重的太師椅,也注重椅子的三面圍合,以靠背裝飾突出權威感和儀式感。與之對應的是生活中以線元素為構造形式的輕便椅子,具有構成形式上的視覺平衡,更為士人偏愛。到晚明,發達的經濟形成市民階層,線條洗練的椅子成為大眾生活的標配。兼具實用美觀、形式多樣的明式椅子成就了我國家具設計的高峰,追求簡素之美亦具備了現代家具的特征。

從王座到臥榻,其靠背和扶手強調家具構件表面的裝飾性。在引入坐墊和軟性靠背后,從形式上更趨近于沙發。到現代主義的初期,機器生產無法實現復雜精致的裝飾,要求設計簡化,功能優先。家具生產進入民主時代,從服務貴族階層轉為面向普通人,以生產消費得起的優美產品為目的。在弱化了椅背裝飾之后,椅子中線元素的價值逐漸凸顯,線條本身的無裝飾特性符合功能主義要求,更適合工業大生產。輕便的線元素構形的座椅,更多出現在日常生活中。它唯美的線條,從形式上更具抽象構成感,凝聚成經典座椅形象,塑造了現代大眾審美。

二、椅子設計中線元素構件的功能分類

好的坐具兼具力學和美學雙方面的價值,線元素作為椅子的框架和龍骨,呈現出力與美的完美結合。

(一)椅子設計中線元素構件在力學上的體現

中國傳統家具作為一種小木作,與建筑的大木架構造方式一脈相承,力學思想也是一以貫之的。明式椅子上可以看到很多類似建筑的力學構件:類似于圈梁的羅鍋棖 ,能加強椅腿之間的橫向連接;壺門券口裝飾板,類似于建筑中雀替的三角形支撐方式,起到托架和加固作用。逐級抬升步步高造型,除了能避免榫頭直接碰撞外,還具有橫向和側向的拉拽作用,可以增加椅子使用的穩定性和耐久性。

某種意義上說,椅子中的線條是力傳導的通路,將重力分散向下傳遞到地面上。由于所處位置的不同,體現力學的線元素構件可分為三種類型。

1.支撐型線元素

椅腿設計需要承托坐具自重和使用者體重,因此需要具備足夠的荷載能力。例如,沙維爾·伯沙德(Xavier Pauchard)設計的椅子A(chaise A),將片材的金屬板裹成椅腳;腿部形成瓦楞式凹陷,增加了力學承重功效。伊姆斯(Charles Eames)設計的系列餐椅(DKR),為了保持設計的輕巧穩定,以多個鐵絲三角形交織成“埃菲爾鐵塔底座”式樣的椅腿。

2.圍護型線元素

椅子的圍護型要素主要體現在扶手和側幫等因素上。扶手椅較之于無扶手的椅子,在舒適程度上和等級上都略高一籌。很多扶手椅都是結合人體工學的尺寸,讓人的小臂得到安置。有時扶手輪廓線與靠背的輪廓是一體的,這在圈椅的設計中尤其突出,讓大臂得到休息,坐姿更加放松。漢斯·瓦格納(Hans Wegner)設計的總統椅優化了原有圈椅背圈的截面形,順著向后倚靠和向上承托的受力產生擰轉,從貼合身體的靠背圍護轉到扶手的承托圍護,一體而成。

3.倚靠型線元素

傳統家具中,以線元素構成靠背的經典椅子很多。有充滿文人氣質的梳背椅,靠背欞條間距均等,給人一種正襟危坐的視覺感受。英國的溫莎椅類似孔雀開屏,背部欞條上疏下密,倚靠舒適。線元素弱化了靠背的封閉性,也更便捷地實現了人體工學上的力學支撐。在康斯坦丁·格里克(Konstantin Grcic)的作品1號椅(Chair one)中,完美配合人體工學的靠背,以抽象成線條編織而成,傳達出幾何之美的同時也減輕了椅子的自重。

(二)椅子設計中線元素在美學上的體現

1.對比與統一

無論中國木架建筑還是西方古典建筑,立柱直徑均有變化,被稱為“收分”。這種視覺和構造習慣影響了椅子設計,體現在椅腿線條的粗細對比上。明式椅子的靠背立柱、腿足往往以上細下粗的方式強化穩定感。經典的北歐椅子椅腿設計呈現出中間較粗的紡錘形,表現出兩端內壓的力,具有肌肉的膨脹感,也賦予線條彈性的輪廓和視覺張力。

同時我們也要看到座椅設計中統一感的形成。明式家具中,借用了建筑“側角”的概念。家具上所謂側角一般是指椅、凳、桌、案的腿略向中心軸線傾斜的設計手法。細木工匠稱之為“挓”。[3]這種設計讓座椅形象充滿精氣神,表現出整體感。在很多現代椅子中,這種四腿八挓的設計更加明顯,更好地表達出對于椅面穩定的支撐。

2.理性與感性

椅子線條的美還反映了不同時代的設計觀念。很多直線型家具以構成的絕對理性為美,如紅藍椅(Red Blue Chair)可以看出風格派的審美觀。通常,等截面線條的幾何形設計利于表現材質的單純感,能反映出制作過程中純粹的設計觀念,如包豪斯時期的若干鋼管椅,從抽象幾何的關系中體現現代感和力學設計上的技術美。

而后續的北歐木質家具興起,有機主義慢慢被注入椅子的設計理念中,呈現出人本主義思想。這時變截面線條大量用在木質、塑料材質制作的椅子上,更好地表達了有機的、感性的藝術美。變截面線元素木質家具需要大量手工技藝介入,才能呈現出一種特有的雕塑感,因此這類椅子更具有感性審美特質。

3.整體性與透明性

在以線條為主要結構的椅子設計中,能夠表現出造型的視覺連續性。例如,明式圈椅足部的腳踏棖,除滿足踩踏功能外,以類似圈梁的方式加強椅腿之間的連接,產生收住視線的整體性。哈里·貝爾托亞(Harry Bertoia)用鐵絲編織的鉆石椅(Diamond chair),通過以線帶面的形式,用線條實現座椅設計的整體性。

椅子的線元素設計語言具有透明性的特征,以輕盈的結構實現坐的功能。伊姆斯在設計LCM(lounge chair metel)時曾說,“我覺得比較理想的狀態是,當你走進房間的時候感覺不到椅子的存在,只注意到座位和椅背,因為你只需要它們,而金屬的底座就可以像從房間里消失了一樣”[4]。可以說,線條只是手段,而實現坐和倚的功能才是目的。

三、現代椅子設計中線元素的選材及工藝方式

現代設計的邏輯是深入研究材料的物理和化學性質,采用大工業的制造方式,生產出功能優、形式美的產品。因此,材料屬性決定制作工藝,最后表達出設計的結構形式。椅子中的線元素形式,通過材料具象化為實體,完成各種設計造型,主要包括彎曲木熱壓形式、彎曲金屬管形式、原木榫接和指接形式、注塑形式、金屬焊接形式、復合形式等。

(一)彎曲木熱壓形式

作為近現代工業家具的代表,奧地利家具制造商索耐特(Thonet)于1859年設計了維也納椅(Vienna Chair),主要架構由6根彎曲的實木以螺釘栓接。其工廠出品零件、客戶自行組裝的模式影響深遠,作為世界上銷量最大的椅子,材料樸實親切,更讓人印象深刻的是它優雅的線條和纖巧的形體。造型上,后腿與靠背輪廓線一氣呵成,同時在腿部用環形木圈,收攏四足外撇的力。

(二)彎曲金屬管形式

包豪斯時期,眾多設計師熱衷于使用彎曲金屬管材料,表面處理上,從噴漆到電鍍多種多樣,最著名的有馬塞爾·布羅耶(Marcel Breuer)設計的瓦西里椅(Wassily Chair)、B32 Cesca椅和密斯·凡德羅設計的MR20扶手椅。彎管工藝讓金屬良好的彈性展露無遺,栓接讓部分構件可替換。弓型椅成為辦公家具的重要品類,線條元素在支撐、圍護、倚靠中產生了連續的視覺美感。

(三)原木榫接和指接形式

借鑒中國明式圈椅形式,1944年漢斯·瓦格納設計出著名的中國椅(China Chair),以及造型相近的叉骨椅(Wishbone Chair)。深諳木材特性的設計師選用指接榫拼合方式,賦予線元素以多變的形式,于1949年設計了個人代表作圈椅(Round Chair),因在肯尼迪總統辯論中出名,被稱為總統椅。

(四)注塑形式

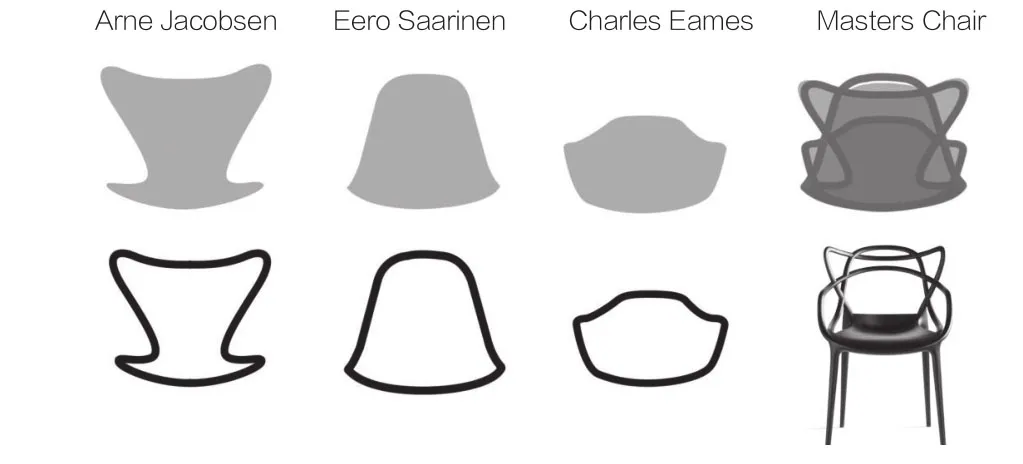

菲利普·斯塔克(Philippe Starck)設計的眾多椅子中,將線元素塑造形式的技巧發揮到極致的當數他的名作——大師椅(Masters Chair)(如圖1)。作品分別提取了設計師阿諾·雅各布森(Arne Jacobsen)的7系列椅子(Series 7)、設計師艾羅·沙里寧(Eero Saarinen)的郁金香扶手椅(Tulip Armchair)和伊姆斯的埃菲爾椅(EIffel Chair)三件著名椅子的椅背輪廓,以線條勾勒的方式加以組合,最后通過注塑技術一體而成。

圖1 大師椅設計分析圖 (作者自繪)

(五)金屬焊接形式

1944年,威爾頓·丁格思(Wilton Dinges)為美國海軍設計了一款名為1006號海軍椅(1006 Navy Chair),是用再生鋁制造的椅子,可以完全回收。手工成型并焊接,然后退火以增加強度,完美應對海上惡劣環境對于平常椅子的侵蝕,至少可以用150年。他用最單純的基本線條,塑造出一把人們心目中最“標準”的椅子,四腿通過多個椅撐連接,極為耐用。

(六)復合形式

著名設計公司Big-Game 設計了粗體椅(Bold Chair),從包豪斯彎管椅子中獲得靈感,由兩個相互交叉咬合的管狀金屬部件組成主結構,以薄聚氨酯泡沫包裹外部,如同字體筆畫的加粗版本,同時強調形式上的純粹和極簡,是完全以線元素實現的椅子。線條直接發揮椅腿、椅面和靠背的功能,外部覆蓋的可拆卸織物可以隨時改變顏色,可愛的外表符合了當下情感化設計的趨勢。

四、椅子設計中線元素造型連接的基本類型

現代設計中,建筑師阿爾多·羅西(Aldo Rossi)引入了類型學的概念,對原型的研究,從經典作品中提煉設計方法。這種觀念也可以引入椅子設計中。上溯百年的椅子制造史,一些椅子原型不斷重復演進,代之以全新材料就形成了新的精彩設計。如果忽略吧椅、搖椅、轉椅、躺椅等椅子種類,將分析的重點定位于主體線條框架本身的設計手法是如何實現坐和倚的目的。從構造上現將其歸納為若干類型(如圖2)。

圖2 椅子線元素造型連接類型圖 (作者自繪)

(一)基本型和扶手型

這類椅子是大眾觀念中的“椅子”,即通常有垂直于地面的四足(或三足),滿足常見的坐姿。值得注意的是,椅子后腿與靠背的關系,分為一體式和獨立式。一體式設計的力量支撐更好,而獨立式的靠背和椅腿則可分別選擇不同材料。在靠背設計上創新變化出單線條、多線條、X型、多邊形等樣式,展示出豐富的靠背構造圖形。連接上,格貝拉·奧斯陶洛斯(Gabriella Asztalos)的維也納椅(Wiener Chair)將后腿下部連接在一起,與靠背形成整體,同時延伸出椅面與前腿,形成完整的構型。扶手型是基本型的升級版,加裝扶手之后,提升了舒適度和尊崇感。扶手增加產生出新的連接方式,即扶手與前腿一體、扶手與后腿一體、扶手與椅面連接、扶手與靠背連接、扶手與底面連接,因此在造型上比基本型產生更多變化[5]。

(二)弓型

弓型椅的特征是椅面懸空,有帶扶手和無扶手兩類。此類型座椅與材料特征聯系最為緊密,只有具有極好彈性的材料如層壓板或金屬才能勝任。密斯、布羅耶爾、阿爾托、馬特·斯坦(Mart Stam)等人以此為原型完成很多著名椅子。連接上,金屬管材可以實現框架整體的連續,層壓板則因為材料所限,在椅面兩側以兩條平行的曲線制作框架。

(三)圈型

圈型椅以明式圈椅為原型,強調靠背包裹感,靠背輪廓與小臂扶手連成一線。此類設計中,漢斯·瓦格納獨樹一幟,建構了自己的設計哲學,改進了靠背曲線的舒適度。不足之處是腿部減少了腳踏棖,略顯空泛。在叉骨椅設計中,倒置了步步高,在椅面下橫向連接,可能會磕碰到腿窩。在呂永中設計的圈椅中,兩條后腿前彎,配合聯幫棍將椅圈四等分,滿足了力學效能并且有較好的視覺感受。

(四)X型和傾角型

此類椅子通常有折疊功能,最早的原型可追溯到古羅馬時代的馬扎和東方的交杌、交椅。主體框架在背部與椅面的交匯處,形成X型線條,密斯的巴塞羅那椅(Barcelona Chair)就是這種形式的經典作品。而更加超凡脫俗的設計,如蝴蝶椅(Butterfly Chair)4個X型結構實現了輕盈的設計。傾角型座椅的形式以水平線條為扶手,垂直線條為腿足。特點在于傾斜的靠背和椅面讓使用者呈現半仰臥坐姿。芬·居爾(Finn Juhl)的很多作品都采用這一類型,值得注意的是,此類座椅的靠背框架線條,多斜插入前后腿連接的橫撐上,產生豐富的變化。梵幾品牌高古奇設計的竹椅,從四川經典竹躺椅中提取構造特征,也是此類型的全新嘗試。

通過研究經典原型,可以看出設計思維中不斷純化線元素造型這條一以貫之的脈絡,結構線既是造型語言也是裝飾語言。同時應該注意到,基于這些形態與坐姿緊密相關。基本型、弓型座椅為正坐,滿足使用者大部分日常情景。扶手椅到圈椅的坐姿適度打開手臂,讓人更加放松。X型座椅具有臨時性特色,一定傾角的椅面讓人更加休閑,可歸入休閑椅一類。而傾角型座椅,更接近躺椅,能體現出使用者逍遙的生活面貌。

經上述分析,我們提煉出椅子設計的方法,即根據椅子的使用場景,從坐姿入手選擇設計原型,結合新材料的升級,拓展新的連接方式,最終形成具有極高完成度和舒適度的座椅。

五、椅子設計中線元素的情感化表達

椅子設計曾經出現過重裝飾時代的Art deco時期,也有過模擬動植物形態的裝飾運動時期,以及調侃現代主義曇花一現的后現代傾向。設計師或試圖回歸手工藝的精雕細刻,或渴望用繪畫裝飾和雕塑感增加椅子的藝術氣質。以上方式不可避免地導致形式大于功能,將家具設計變成某種藝術創作,使這些作品日益脫離大眾日常使用,這種情況在國內大多為參展而設計的座椅中屢見不鮮,不應該成為一種主流的方向。那么,未來的椅子設計應該如何發展,成為值得研究的課題。

椅子設計滿足日常功能之外的情感化表達,是未來發展的一個趨勢。著名設計學家唐納德·諾曼從心理學角度研究產品,聚焦于情感化設計,認為人類的大腦活動分為三個層次:先天的部分,被稱為本能層次;控制身體日常行為的運作部分,被稱為行為層次;大腦的思考部分,被稱為反思層次。[6]一件好的產品要努力滿足這三種不同層次上的設計,而在情感化設計中,本能層次和反思層次的研究尤為值得注意。

(一)本能層次的設計

本能層次設計的直接情感反應受到產品的形狀與造型、生理的觸覺和材料的肌理、質量等影響。本能層面的設計在情感上給人一種親切感,或者心靈撫慰。通常線元素為主框架設計的座椅,不得不面對一個難題,線條不利于實現靠背和座面的功能。設計師常以編織實現表面。鉆石椅就通過鐵絲編織的方式完成了椅面,然而金屬框架冰冷的體驗很難讓人長時間使用。法國設計師克萊門特(Clément-Brazille)采用燈芯絨織物進行編織以改善觸覺。有的設計師將原有的線條加粗,形成表面功能,同時實現可愛的視覺感受和舒適的觸感。例如,敦厚椅(Chunky Chair)就是在木構架上填充10cm以上的海綿布條織成椅面。巴西女設計師丹妮拉·費羅(Daniela Ferro)設計的軌道椅也以木框架為主結構,多重圓環海綿線圈異向疊錯,形成座面。另外,康斯坦丁·格里格設計的魔法椅(Magis Sam Son)注塑一體成型,將粗圓的線條本身當作靠背。由于粗線條的引入,使得椅子的造型笨拙,呈現出卡通式的幽默感。

(二)反思層次的設計

反思層次受到知識和文化的影響,強調產品不是功能的集合,真正價值是可以滿足人們的情感需求,而其中最重要的需求就是建立自我形象和社會地位。[7]在中國經典座椅中,一些椅子擁有某種特定的使用群體,因而固定成某些特定形式。玫瑰椅因其小巧的尺度、精致的造型、寓意美好的雕刻,成為女眷的專屬座椅。矮腳椅有寬大的框架和低矮的造型,形式自由放松,原服務禪師盤腿打坐之用,也被稱為禪椅。四出頭官帽椅靠背高且有官帽意象的出頭,自帶一種正襟危坐的官氣。因此,看到座椅自然會聯想到椅子主人的氣質性格。

以尼卡·祖潘(Nika Zupanc)為代表的女性設計師,強調女孩的優雅可愛,創作了一系列俏皮的線元素造型椅子。緞帶椅(Ribbon Chair)等一系列座椅,靠背有蝴蝶結、心形等線條勾勒的造型,十分吸引女性的關注,這也滿足了諸如女孩房或婚紗店等應用場景的使用。受人體造型的啟發,索菲亞·拉格科威斯特(Sofia Lagerkvist)和安娜·林德格倫(Anna Lindgren)設計的環狀椅(Loop Chair),擁有獨特的不對稱靠背造型,飄帶樣式的自由形,有一種獨特的設計美感。魯伊·阿爾維斯(Rui Alves)從自行車上尋求靈感,設計了巡回賽椅(Tour Chair),標志性的彎曲車把造型扶手,具有強烈的動感,反映了賽車手的熱情。沒有一把椅子可以滿足所有人,特定的細分市場和目標客戶會為椅子設計劃出明確的賽道,通過明確的客戶畫像,形成具有性格特征的設計單品。

反思層次的設計還能帶來情感上的共鳴,從溫莎椅取得了靈感的孔雀椅表達懷舊,致敬典型木椅的海軍椅以及充滿鄉村氣質的索耐特椅都是附帶價值觀的產品。

對老手藝的形式創新如今逐漸被重視起來。傳統的竹工藝因為低效率的生產模式曾經一度被大工業制造壓制,然而天然材料所特有的美感,體現著尊重傳統生活方式的價值觀,經過使用的竹家具,可以優雅地老去,帶來敝帚自珍的個人化情感和一種與歷史連接的歸屬。竹子這種天然的線元素材料,經過現代設計師的改良設計,完成了眾多兼具傳統生活方式和時代特色的產品。

六、結語

椅子不同于座位的氣勢和沙發的厚重,以多樣和靈活的面貌成為家居設計中最重要的產品,線元素為主要造型語言的椅子最能詮釋椅子輕盈現代的特性。從材料和構成方式上進行歸類,強調材料工藝的創新決定了造型最終呈現的造物觀念。設計方法上,在分析原型設計的基礎上,鼓勵設計師依循經典并配合坐姿等使用方式上的舒適度快速定位椅子基本形態,并融入個人經驗以優化設計。從情感化設計的方式強調座椅在本能層次和反思層次上的討論,指出線元素為主要造型方式的椅子通過粗線條以線帶面的方式,彌補其舒適度上的劣勢,強調一種帶有人設的個性化椅子和面向文化價值感的設計趨勢。

椅子是日常生活中最普通的家具,以致常常缺少存在感。然而椅子也是生活道具,表達使用者的審美態度和價值觀,能夠影響空間的面貌,并建立個性化的場所。線條的美是中國傳統審美中不斷流淌的源頭活水,也符合當代國際審美價值,在椅子上發生的力與美的創造還將完成下一個經典。