紋樣,即自由

王增業

走入紋樣收藏領域與研究領域,實為巧緣。我是學設計的,在長沙讀書的時候,一些同學是湘西土家族,我去到那里發現她們傳統衣物上的紋樣或者所做的飾物和漢族不太一樣,從而引發了我的好奇。隨后的日子,我深入貴州乃至整個西南地區,搜集與研究紋樣。另一個讓我覺得“不可思議”的問題是,為什么100年前的苗族人,沒有文字,苗家女子未曾接受過教育,更不可能像今天的我們一樣學習設計,然而,她們卻熟練掌握了節奏、色彩等形式法則。出于對整個苗族文化的深度好奇,我走入了這個領域。

當我們談及紋樣,許多人認為苗族紋樣的分類以植物紋、動物紋、幾何紋等方式進行分類,這是基于表象的分法。從東部苗族到中西部苗族,紋樣風格看起來差異很大,比方說西部苗族通常使用幾何紋樣,但問及她們時,她們無法完整確切的講出紋樣的意義,只知道是代代傳承而來的。

拿苗繡紋樣談內容、講故事,便容易忽視紋樣本身的意義及復雜的成因。比方說某件衣服的紋樣比較復雜,我們在局部識別出一只蝴蝶或一只鳥,便會圍繞這個識別出來的元素展開分析,但它并不代表全部。試想,為什么這是鳥是這個造型?其它不易識別的元素又具有什么意義?苗家女子從八九歲就跟著祖輩學習苗繡,直到出嫁,乃至到老,她們花大量時間制作各類儀式、生活場合的服飾用品,實際上是在完成整個生命的詩篇。而紋樣作為其中必不可少的內容,恰恰起著聯結感性&理性、意識&潛意識、個人&集體的作用,同時呼應更深層次的內在精神。從這個層面來看,這與其它的藝術行為并無二致——作為內在精神或潛意識的抒發,只是,苗家女子與藝術家的區別在于,她們所呈現的并非是個人的,而是集體的。

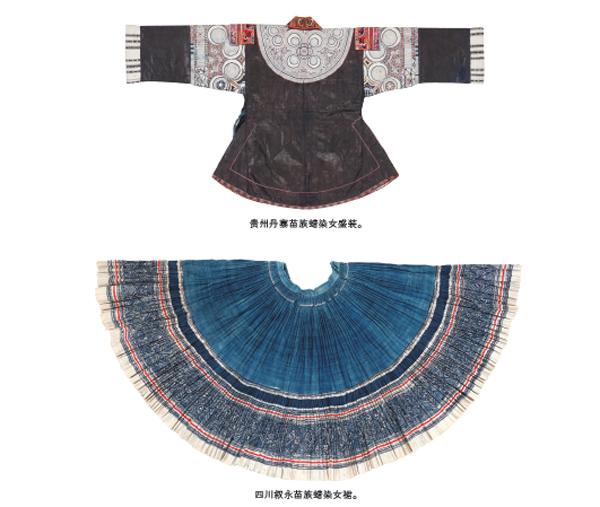

我收藏的紋樣大多來自于民國中期之前,也就是1930年以前的東西。100年前的紋樣有一個特點,越往早期走,風格越抽象。比如目前比較多見到的黔東南雷山縣的苗族紋樣,呈現出一種復雜性,比如龍、鳥、花等形象的組合,但我個人比較重視的是清代的數紗和楓香染,則是以幾何紋樣為主的。民國之后,紋樣之所以變得復雜起來,其中一個很重要的原因是因為苗族人可以從市集等地購買材料,與外族人尤其是漢族人交流,文化的差異與融合,促使紋樣復雜化。比如前段時間去的貴州饒家,以前當地的楓香染不會出現兔子、老虎或牛的紋樣,今天卻都出現在染織物品中,這就是廣泛交流的結果。當然這對漢族人而言,更容易看懂,但這顯然在朝理性的方向傾斜——當我們試圖識別出來任何藝術作品的內容時,實際上已經忽視其感性價值了。我們需要意識到,過去在幾百年前甚至更長的時間,苗族人祖祖輩輩都在做幾何的、抽象的紋樣,是有道理和重要的意義的,這可以類比抽象主義藝術,或者一曲交響樂,它們的包容性和普遍性更大。

需要理解到紋樣背后的情感與精神,將其視作整體去直觀,才能理解紋樣的本質,而停留在表象的符號而做理性的分析只會瓦解紋樣。就好比拿一幅抽象主義先驅康定斯基的作品,如果我們不能感受他的情感,而去分析元素、色彩,就沒什么意義。同理,過去苗族服飾上的鳥或八角紋,單看是沒有意義的。其實這些就是基本的藝術原理,藝術是一個整體,不能拆解。倘若我們從紋樣的名稱及寓意出發去理解紋樣的話,實際上都是在拆解它。

苗族女子氣質的提升,不是單純因為一件衣服,而是穿上衣服后,由于人(精神)與衣服(形式)的呼應,而構建的自豪、自信、自如感。就好像出嫁的新娘,我們能感受到她們的整個身姿都變化。以前,一件衣服或一個紋樣不是我們現在所理解的裝飾性的東西,實際上,這些紋樣是有“功能”的,它與精神相關,與人產生共鳴。就好比如果我們是同一個民族,當我們提起某一個祖先,我們會有一種莫名的認同感和驕傲感。

元素不足以構成一種風格,其必須是通過某種規律(組合規律、色彩規律等)才能形成一種調性、乃至風格。就好比蒙德里安畫格子,那么不能說格子就代表蒙德里安;再往上談規律,蒙德里安的格子組合有規律,這是我們可以分析出來的;再往上談風格,蒙德里安格子風格的辨識度很高。那么,現在我看到某個紋樣,立馬就可以識別出它的風格。此外,也能感知它的內在精神。

但是我們要意識到一個問題:過去某個地方,比如說花溪苗族人,他們只做一種風格的服飾,那么對她們來說就不存在“風格”這個詞,這是她們的全部,她們一輩子就只做過一種類型的東西,這種紋樣是集體的一種精神契約。所以,單從元素層面來理解紋樣,始終是外圍的。

以前我給一些學校的學生講課時,會強調這個問題。是因為如今有太多人用傳統的紋樣做設計,他們“擅長”將元素放到衣服上。而我認為,意義不大。就好比把蒙德里安的格子放到衣服上,這不能稱為設計。

今年3月,我在深圳有一個展覽,展出了至少50多件少數民族作品,這個展我想傳遞的一個概念是“紋樣需要自由,自由才是美”。那么很多人會問:“為什么自由才是美的?”

“自由”實際上是哲學的說法,其中很重要的一個涵義是,自由就是能一以貫之。某一個紋樣組合的衣服,如果只能被一個地方 的人欣賞,別人無法理解,那么這件衣服上的紋樣是不自由的。但如果某個地方的紋樣給外國人看,給我們的漢族人看,大家都有感覺,都能引起內在的共鳴,就具備一定的普遍性了,這個具備普遍性的紋樣我稱之為“自由的紋樣”。它不依賴于某一個人或某一個族群的評價,而是有更多的人去欣賞,那說明紋樣就是自由的,這就是一以貫之具備的普遍性。在我的紋樣收藏里,我發現越是古老的、經典的紋樣,其自由度和普遍性更高。

除了自由的紋樣,苗族人的審美同樣值得探討。百年前苗族人的審美與感受力比現代人更強,按照柳宗悅的說法,“現代人被知識束縛了,眼睛沒有打開”。以前的人,學的知識少,但眼睛是純粹的。所以審美不等于知識,比如成年人表現出來的直覺,往往不如年紀小的孩子。

知識首先是外在的,內在的感受力是不是能與它平衡,是審美的前提,它同樣適用于紋樣。其實很多人會認為,隨著時代的發展,人的認知能力或者說審美能力在進步。但有時我會認為,百年前人的審美會更加深刻。現代人被很多事情束縛,所做的東西沒有那么純粹,在這種情況下是不太容易能做出美好的事物。凡是能做出優秀作品的,不管是藝術家還是設計師,優秀的前提是這個人在創作的時候做到了自如,或者說做到了非常投入。投入且自如的狀態,無論放在哪種身份的人身上,同樣適用。

今年,我啟動了“民藝地圖”項目,逐步對外開放按地域整理的紅屋藏品和相關工藝及考察內容。但這個項 目有點費時,因為每個人的收藏實際上都是代表一個人的看法與觀念,需要不斷挖掘。比如我所認為的一件衣服或一個紋樣在某個族群里面的價值和地位,實際上另外一個人可能看法會不太一樣。我的紋樣收藏范圍較廣,尤其是西南少數民族的很多支系的東西我都會去收藏,因為我被他們的多樣性所吸引。我以前的身份是設計總監,我發覺現在的設計師缺乏的是對多元的理解,他們的作品不夠多元,不夠開放,不能體現出對這個世界的好奇。所以從那個時候,我就想整理紋樣,讓更多人看見、感知,從而驚嘆于以前的人默默地創造出了許多令人無法想象的東西——這恰是人之為人的基礎。我相信很多人能在民藝地圖中,能感受到到這一點——實際上當我們在探索自我風格的時候,就是給世界奉獻多元的力量。

最后我還是想強調一點,我們看紋樣是裝飾,但苗族人視紋樣是功用。我們現在拿紋樣做開發、做設計,其實有時候會違背紋樣的初衷,也就是說,如果紋樣只是為了漂亮的話,那就沒有必要使用。我們始終是旁觀者,不能切身理解她們的精神與世界。比如去世的苗族老人身上,一定要穿帶有紋樣的衣服,是因為要認祖歸宗,這是她們身上的“密碼”。如果沒有紋樣,對她們來說將會是可怕的事情,因為祖先會不認識她們。所以,紋樣不代表美,而代表功用;美是一個結果,而不是一個目標。