基于增強魯棒性的農網低電壓解決措施研究

許永

摘要:近年來,農村電網負荷持續攀升,用戶在用電高峰期用電時出現的“馬力不足”“低電壓”問題日益凸顯。為適應新時代供電企業優化營商環境的工作要求,以電壓質量、優質服務、供電可靠性為抓手,抓牢“三基”、全面推進“低電壓”常態化綜合治理,逐步解決“低電壓”問題,實現提升用戶電壓合格率、公變出口電壓合格率的目標,公司員工通過反復推敲,提出“低電壓”治理五步工作法,率先贏得了客戶贊譽,提高了企業效益。基于此,本篇文章對基于增強魯棒性的農網低電壓解決措施進行研究,以供參考。

關鍵詞:增強魯棒性;農網;低電壓;解決措施

配電網絡尤其是農村低壓配電網絡長期存在“低電壓”問題。各地供電企業都在通過各種措施查找原因,再采取有針對性的對策提升配電網末端電壓。電壓是衡量電能質量的關鍵指標之一。根據《電能質量供電電壓偏差》(GB/T12325-2008)相關規定:20kV及以下三相供電電壓允許偏差范圍為-7%~7%,220V單相供電電壓允許偏差范圍為-10%~7%,當電壓值的偏差超出這個范圍,則表示電能質量出現問題,其中以“低電壓”問題尤為突出。

一、研究背景

農網低電壓的魯棒性衡量了網絡對外界干擾(如蓄意攻擊或隨機故障)的響應能力,在這種變化下(移除部分節點或邊)保持其功能的網絡被認為比不能保持其功能的網絡更加魯棒。大量的研究已經證實,重連機制是一種簡單且有效的方式,常用于調整網絡的拓撲結構以提高網絡的魯棒性。重連機制,即受影響的節點與故障節點斷開連接,并以特定的概率連接到另外一個非故障節點。大量重連機制用于提高網絡的魯棒性。基于0階零模型的重連機制,通過對邊隨機刪除和創建操作,提高網絡的魯棒性。盡管基于0階零模型的重連機制保持了網絡的邊數,但會引起節點的度值發生變化,如基于香農熵的重連算法。基于1階零模型的重連機制通過隨機選擇兩條邊進行重連操作,以提高網絡的魯棒性。盡管保持了網絡的分布不變,但隨機選邊難以準確找到合適的節點,增加了算法的時間復雜度,如基于最大連通分支的重連算法。

二、低電壓成因分析

(一)低壓供電半徑過長

低壓供電半徑過長是引起配電網低電壓問題的主要原因之一。由于農村配電網分布范圍廣且較為分散,低電壓問題在配電網中并不具有整體性,只是配電網中一個或幾個較遠分支用戶出現低電壓,且隨著供電距離的增加,線路損耗問題也越來越嚴重,電壓降明顯,低電壓問題就越突出。

(二)10kV線路末端電壓低

在農村配電網系統中,受上級電源點配置不足的影響,不僅增加了10kV線路供電半徑,同時還會引起10kV線路末端電壓低。據該局相關數據統計,10kV中壓線路共347條,所涉線路的平均長度為6.02km,比中壓線路的規定供電半徑還要長1.02km,直接引起的后果就是,線路末端或分支上的配變電壓過低,影響供電質量。

三、基于增強魯棒性的農網低電壓解決措施研究

(一)開展“低電壓”治理

回頭看常態管理,雖然通過運維加工程治理的策略,消除了“低電壓”,但是隨著線路負荷、運行年限、環境的變化,季節性“低電壓”問題依然突出,隨著居民生活水平不斷提高,農村地區大功率用電設備逐年猛增,每年的夏、冬兩季短時“低電壓”問題依然存在。精準立項,保證項目的準確性、針對性和可實施性。通過對“低電壓”問題成因進行分析,結合“小容量、密布點、短半徑”原則,建立“低電壓”治理項目儲備,剖析中低壓結構問題、針對配變戶均容量、供電半徑等重點數據,從根本上解決“低電壓”問題。閉環管理,針對所有用戶、臺區出現“低電壓”的情況,嚴格執行問題閉環管理機制,根據PDCA循環法則,做到發現一處,治理一處,歸檔一處,確保治理過程中不遺漏問題用戶或臺區。

(二)限制圓特性及控制策略

綜合電流限制圓特性和電壓限制圓特性的分析,可以得出農網末端的電網模型運行在限制因素下的幾何特性為:

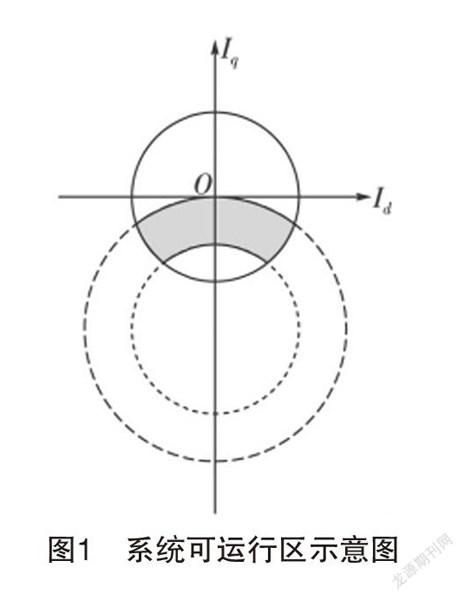

由(1)式所描述的電流限制圓特性區域與由 (2)式所描述的電壓限制圓特性區域的交集(如圖1所示),即該區域為電網正常運行的可運行區域,而其他區域則為非正常區域。顯然,可運行區域的大小影響著低電壓解決措施應對電網波動的能力,直接決定著解決措施魯棒性的強弱。

因此,為了有效解決農網低電壓問題,就應借助電流電壓限制圓特性,確定針對解決農網低電壓問題且符合電網限制要求的電網運行電壓Ug的大小,使得電網的可運行范圍增大,應對電網波動的性能得到改善,最終達到增大解決措施應用范圍的目的,切實增強解決措施的魯棒性。首先分析Ug的變化對外圓的影響,三種不同Ug情況下的對比示意圖(如圖2所示)。結合圖形分析不難得出,Ug逐漸增大,外圓的圓心將在縱軸的負半軸向下移動,如圖中所示3種情況的a,b,c點,三種情況下所對應的外圓為圓1,2,3,在僅考慮外圓和電流限制圓的情況下,電網可運行區域為外圓內部區域與電流限制圓內部區域的交集,顯然,從圖2中可以看出Ug的變化對該交集區域的變化并不是很大。

接下來分析Ug的變化對內圓的影響,電網最終的可運行區域是在上面僅考慮外圓和電流限制圓的情況下,再結合考慮內圓的限制,即外圓和電流圓交集區域再與內圓外部的交集區域。同理,三種不Ug情況下的對比示意圖(如圖3所示)。

同樣,Ug逐漸增大,內圓的圓心將在縱軸的負半軸向下移動,如圖中所示三種情況的a,b,c點,所對應的圓分別為圓1,2,3,隨著圓心的下移,內圓也整體隨著下移,那么將會導致最終的可運行區域增大。但是當內圓繼續下移至其不再與電流限制圓有交集區域時,可運行區域也將不會再增大。因此,所求得的最佳網側運行電壓Ugbest可使得系統正常運行范圍為最大,切實增強了解決農網低電壓問題措施的魯棒性。

(三)增加并聯補償裝置仿真驗證

電流通過配電網線路傳輸時,會在線路阻抗上產生有功和無功損耗,進而引起負荷電壓降低,增加并聯補償裝置,對配電變壓器進行集中補償,負荷自然功率因數為0.9,補償采用動態補償法,將負荷功率因數提升至0.95,補償容量由配電變壓器最大負荷確定。采用并聯補償裝置后,有效提高了線路末端負荷電壓,針對功率因數較低類型“低電壓”臺區,可以采用并聯無功補償裝置對“低電壓”問題進行治理。

(四)配電自動化規劃

①就地型饋線自動化不依賴于主站和通信,動作可靠、處理迅速,能適應較為惡劣的環境,自適應綜合型是就地型的一種,具有定值自適應,方式調整不需重設的優點,是通過“無壓分閘、來電延時合閘”方式,結合短路/接地故障檢測技術與故障路徑優先處理控制策略,配合變電站出線開關二次合閘,實現多分支多聯絡配電網架的故障定位與隔離自適應,一次合閘隔離故障區間,二次合閘恢復非故障段供電。目前線路上用型號為ZW20B-12的柱上斷路器做分段開關,該型號斷路器為三相共箱式全密封結構,彈簧操作機構,真空滅弧,SF6氣體作為外絕緣。產品通過航空插頭連接,具備自動化接口。外配PT和重合閘控制器后,可以實現重合器功能。線路上現有需要進行改造的斷路器有4個,另外在支線上需新增一個斷路器,改造時需要對5臺斷路器加裝電源側的PT和具備單相接地故障暫態特征量檢出功能的新型配電終端。②故障自動定位裝置。變電所出口處安裝一組指示器,以便于發現故障發生在所內還是所外。無分支的主干線,根據地形條件和周圍環境等綜合條件來考慮安裝間隔,可以每20至40根電桿安裝一組指示器;有分支線路的,每條分支線和干線“T”接點的負荷側,各安裝一組指示器;分支線路較長的,可以在分支線1/2處安裝一組。③主站功能選擇。根據規劃以及實際項目安排,氣田主站只需實現運行監視、拓撲分析、告警分析、饋線自動化等基本分析應用。

(五)合理配置電網負荷

確保配電網絡的電源。供電不僅是電網運行的基本功能,也是電網負荷轉移的根本原因。在中壓配電網故障的過程中,仍然可以通過雙回路,三回路和環網供電等方式來保證電網的連續性。考慮到電網運行過程中雙回路和三回路的不穩定性,并且供電過程容易不足,因此盡量采用環網供電方式,將功耗降低到最小。同時需要注意的是,當環網外的開環用戶遇到故障時,應設置2分鐘內恢復供電的上限時間,以確保電網能夠在短時間內恢復運行。

四、結束語

電壓質量直接影響著供電水平,解決低電壓對于提高用電質量、減少損耗有著十分重要的作用。在治理過程中應結合具體問題對癥下藥,采取相應的治理措施才能更好地解決問題,有效控制“低電壓”所造成的影響,進一步提升末端用戶電能質量和用電體驗。

參考文獻:

[1]黃長軍.農網“低電壓”治理措施探析[J].農村電工,2019,27(10):41-42.