“中介化協同”:網絡社會組織 參與網絡空間治理的機制分析

原平方 孫姝怡

【內容摘要】由于權力的關系轉向,媒介形態的偏移從“傳統媒體一統天下”轉變為“各類媒體各顯其能”,網絡社會組織的“中介化協同”作用在媒介、政府與公民之間日趨加強。本文結合實踐路徑,在新公共管理視域下透視網絡社會組織的發展現狀、職能屬性與存在的問題,同時對網絡社會組織在網絡空間中的創新協同性發展進行探究。

【關鍵詞】網絡社會組織;中介化協同;社會治理機制

協同治理理論(Collaborative Governance Theory)的研究興起于20世紀 90 年代。隨著公共需求的多樣化在社會治理領域中的體現,西方傳統的“中心——邊緣”理論受到挑戰,以社會組織為代表的結構化模式日益進入學術視野。21世紀初期,在網絡社會方興未艾的時代,政府與民間組織亟須建立一種新的協調平衡機制,而“中介化協同”正是在協同治理理論基礎上,網絡社會組織通過資源優勢整合、提高效能從而建立起維持雙向互動功能的樞紐型治理框架機制。基于此,本文的研究旨在通過對網絡社會組織的概念界定與發展內涵、職能屬性的細致梳理,剖析“中介化協同”理論在網絡社會組織中的內在價值與生成邏輯,同時針對網絡社會組織治理中的困境與實際需要,提出具有切實意義的政府、民間、網絡社會組織三者之間的關系建構思路。

一、網絡社會組織的概念界定與發展現狀

國內關于網絡社會組織的概念界定與發展現狀研究仍不充分,在區域與時間上仍存在差異性。事實上,對于“網絡社會組織”概念的界定與發展現狀梳理也是對其在政府、民間協同作用關系進行審視的前提。本文正是立足于網絡社會組織的緣起,從“中介化協同”作用的視角展開討論,對政府、民間、網絡社會組織這組差異主體間的互動過程進行探討。

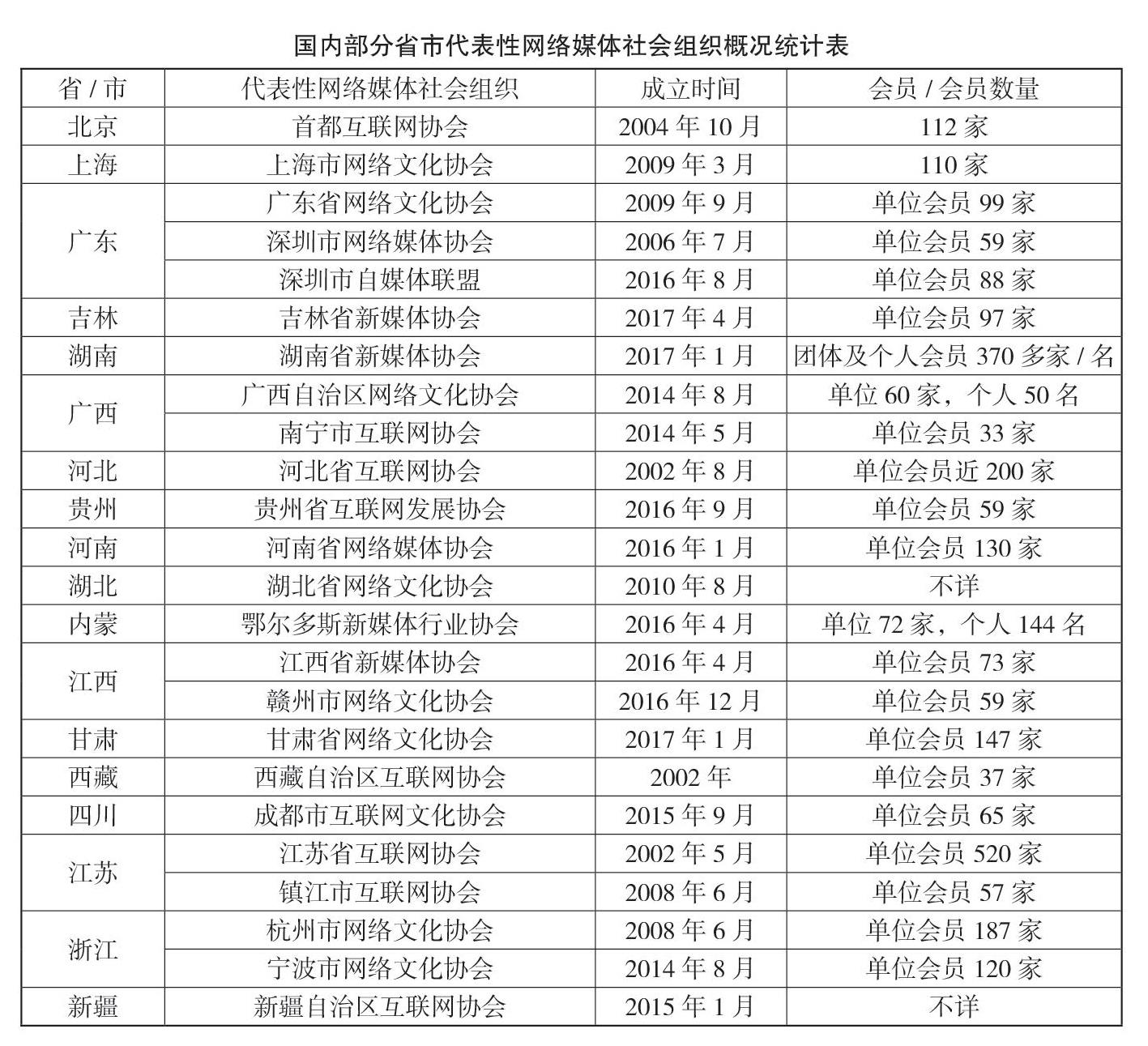

從下頁表格中的名稱我們不難發現,“網絡文化協會”“自治”占據了網絡社會組織名稱的中心位置,在參與社會管理的自我身份認同與地位確立上,“協會”更加突出其協同性發展與多元性互動在網絡行動主體中的作用,這一點與美國學者曼昆的“資源共同配置論”不謀而合。網絡社會組織構建了一個以社會資本、專業技能與需求信息為核心要素的新型中介,形塑著網絡治理內部多元主體聯合的架構機制,并利用其領域內部秩序與范式回饋社會需求,完成政府賦予的工作。而“自治”標志著網絡社會組織對既有社會治理權力結構、社會關系的自我重構,同時也體現在政府管理模式不足時的自我調節性彌補。

從成立時間看,2016年9月隨著國家網信辦《關于加強網信領域社會組織建設的通知》的發布,在政策文件等的支撐作用下,新媒體組織呈現了百花齊放的形態特征。據統計,截至2016年12月,中國網絡媒體社會組織總量為1333家,其中全國性網絡媒體社會組織 47家,地方性網絡媒體社會組織1286家,與 2015 年的546家相比增長近 150%。①從2016年起,網絡社會組織的界定具有更加明晰的含義:其一,網絡社會組織的模式處于政府和市場二者之間,與政府的監督管理模式有顯著區別;其二,網絡媒體社會組織與政府有著千絲萬縷的聯系但非壟斷化的民間屬性日益凸顯。網絡媒體社會組織只有在網絡社會治理的主體邏輯關系中才具有意義,不可能脫離政府與市場而獨立存在。因此,網絡媒體社會組織并不是簡單的政府權力附庸和權力工具,而是處理各個博弈主體分權關系的重要抓手。

從區域看,東部較發達地區網絡媒體社會組織成立較早,如江蘇在2002年就開始出現,而浙江等沿海區域也緊隨其后,成為擁有會員較多的組織。網絡社會組織的關系導向不僅存在于與政府的“分權關系”和與民間市場的“中介”關系中,也體現在與其他社會主體之間的積極互動。互動的過程就意味著傳播,在東部沿海地區,社會主體率先獲得議題信息,與網絡社會組織的合作在公共事務管理與技術方式上層次更高,因此,其組織的內部活力得到激發。

從運行機制來看,其一,網絡媒體社會組織的價值在參與民間自媒體監督的社會行動中得到了彰顯,具有更加能動的自主權;其二,網絡社會組織在自身的管理與自治中,不斷形成和完善了自我秩序與監督機制。

網絡社會組織在網絡社會治理中的作用推動著各個主體作出集體行動的選擇。因此,網絡社會組織的中介協同關系作用主要就是以網絡社會組織在中介協調框架內達成政府與民間的價值共識為核心內容。

二、網絡社會組織的基本職能與社會屬性

網絡社會組織的職能體現于其在政府與民間的“中介化協同”中發揮重要作用。網絡社會組織擁有政府所賦予的對于公共事務參與的權利,其自身合法性不斷增強。因此,網絡社會組織的基本職能與屬性具有以下幾點特征。

其一,在新公共管理理論中,對網絡社會組織作用的理解建立在兩個層面之上 :一是政府的網絡管理模式在社會轉型與新媒體時代可能會存在某些缺陷,而網絡社會組織的目標便是依托自身協同優勢彌補這些缺陷;二是隨著網絡治理模式的革新和賦權關系的整合,對網絡社會組織內涵的理解應該突出其通過自我管理、自我教育能動地與民間組織、社會各個主體產生聯系。如江西省的新媒體協會從2016年起將行業內自律公約范圍延伸至73家知名自媒體。②

其二,網絡社會組織的職能在于使政府的政策更具有親民性,社會各個組織的反饋可通過網絡社會組織更直接傳達其意愿,有效溝通、循環往復。同時,各個場域主體之間在協調機制與各自屬性的碰撞中難免產生矛盾與沖突,而網絡社會組織的作用旨在使互聯網治理中民間、市場各個主體的能力從被動到主動的激發與聚合。如網傳“溫州永嘉梅岙兩動車相撞”等謠言信息出現時,③隸屬于溫州網絡治理社會組織的辟謠舉報平臺使得市場主體與民間組織在符合各自觀點的話語權利中進行博弈,讓公共辯論產生可能。這是政府與市場在網絡社會組織這一緩沖地帶所帶來的溝通方式改變。

其三,網絡社會組織的賦權對象是民間新媒體聯盟組織與各個市場主體,也就是說,各個主體達成共識是網絡社會組織的內在目標。比如,深圳市網絡自媒體平臺與該市網信辦等部門聯合舉行自媒體培訓、媒體座談會等,通過共建網上網下同心圓的責任共識概念,更加突出網絡社會組織與市場各個主體之間的中介協同作用。

總之,網絡社會組織的協同治理助推政府與民間各個主體的關系共生性加強。

三、網絡社會組織面臨的困境與挑戰

對于處于發展轉型期的網絡社會組織,其自身的自治性與中介性在政府與民間組織中受到極大的關注與期待。但值得注意的是,網絡社會組織仍然面臨一定的困境。

(一)組織自治化視角下的內部困境

網絡社會組織的合法標準界定模糊。反映在民間聯盟中,經過民政部門認定的網絡社會組織數量依舊偏少,《社會團體登記管理條例》中對于網絡社會組織的界定與管理過于寬泛。從實踐來看,網絡社會組織大部分處于線上、以網狀的節點式存在于網絡社會治理體系中。因此,對于場所、成員以及名稱的固定化,也應與時俱進形成線上線下聯動、多元組織協同的發展矩陣。

網絡社會組織自身內部應包含理事會(董事會)、監事會(監事)和秘書處等要素。許多網絡社會組織的監事會形同虛設,即使有非定期的動員大會、選舉大會,一些網絡社會組織也可能會由于種種原因導致權力掌握在少數人手中,進而違背網絡社會組織內部的共識框架。同時,在賦權關系中,由于網絡社會組織的規章制度往往不健全、內部管理混亂等原因,使得其很難對自治結構進行自身監督,而信息披露制度與日常管理的虛設化則使得其自治賦權一步步走向復雜化。

不得不承認,政府的監管和扶持不到位也是網絡社會組織面臨困境的原因之一。在傳統的組織治理框架中,政府對于網絡社會組織和民間聯盟的管理設定在于對其敏感詞與底線的過濾篩查。政府監管和扶持不到位使得網絡社會組織在網絡空間的治理上并非像表面那么完善。

(二)與政府合作機制的外部困境

網絡社會組織作為“連接器”和“調和劑”是幫助民間與政府溝通的堅實橋梁。政府應利用新媒體資源打造良性網絡空間,網絡社會組織的自主性也為政府治理和人才培養提供了民間支持的渠道。只有二者持續良性互動才是網絡空間治理的良策。不過,從以下不同類型的網絡社會組織中或可窺探出一些治理問題。

政府牽頭型。政府處于主導地位,從理論上說可以利用體制內的改革手段和策略推動網絡治理,使得上下級政府、公民與網絡社會組織的互動關系良性循環。然而在實踐層面上,政府往往可能會陷入“全盤包辦”的境地,雖然各省市開展過有意義的網絡治理公益活動與知識講座,客觀上也對網絡綜合治理起到一定促進作用,但總體作用與效果不容十分樂觀。

政府參與型。在這一類型的框架中非政府組織對某一網絡治理活動起著重要作用,政府只在活動瓶頸期參與調整。此時,政府的公信力與影響力可以使其治理程序相對順暢。從這個角度講,政府及時參與是一種建設性引導,雖然這種參與具有不全面、不系統的特征,但網絡自治組織的自身優勢也可得到部分彰顯。

自組織型。自組織型亦存在諸多弊端,如前文所述,網絡社會組織自身的監管機制與機構秩序的不健全不可避免地會呈現弊端,而這種矯枉過正的自制性使其容易出現權力偏向在少數人手中的弊端,從而失去對共有資源的共享與交流。

四、網絡社會組織的現實創新路徑

網絡社會組織要從網絡社會公共領域的形成、新技術的共享對網絡治理進程的影響等多個角度發力。需要注意的是,不可將網絡社會組織與其他傳統組織一起進行寬泛討論,堅持網絡社會組織對于網絡社會治理的創新實踐路徑,突出其在新媒體融合視域中扮演的角色或許更為重要。

(一)“政社分離”

采取“政社分離”④的途徑是一種改革的新路徑。從實踐層面看,政府應在監督體系完備的情況下適度放寬網絡社會組織的準入機制,建立更加明確的分工機制,使社會組織的自我活力彰顯。

(二)主體地位:發揮網絡社會組織的“連接器”作用

網絡社會組織在社會實踐層面不僅可以借用民間自媒體聯盟的人力物力資源,同時也可作為政府與市場主體、公民主體的連接器,在政府網絡治理可能存在的空白處開展其組織活動。

如深圳市網絡媒體協會采用線下調研與線上評選相結合的模式開展活動。其一是針對民間各新媒體聯盟進行調研;其二是以深圳市網絡媒體為主體,持續12屆開展深圳市網絡文化獎評選;其三是發布深圳微信、微博影響力排行榜,通過每年12期的發榜,不但在時效性內鏈接網絡社會組織的資源共享,也進而形成一種固定化的溝通渠道,建構了自身的主體地位。⑤

(三)樞紐機制:重塑多元主體

北京市《關于構建市級“樞紐型”社會組織工作體系的暫行辦法》提出要建構“樞紐型”⑥社會組織。“樞紐型”的網絡社會組織與傳統社會組織的不同之處在于其在民間性、非營利性、組織性、自治性的基礎上建立動態的溝通“網眼”,將資源的整合性、對其他市場主體的服務性植根于社會資本的運行與治理目標的達成。

具體來說,一方面是作為政府與市場各個主體關系的“資源中轉站”,網絡社會組織應具備平臺孵化、人才輸送、服務中介的作用;另一方面網絡社會組織是基礎性和連接性兼容的溝通平臺,因此,基于協同性特征,應從如何創造新的協同機制出發進行探索。以杭州市網絡文化協會為例,其工作創新是將文化節連年延續,同時將公益組織活動落實至網絡空間管理的實處,各主體力量貢獻新的資源和公信力共建協同機制,并很好響應了2016年中央網信辦印發的《網絡媒體社會組織“同心圓”工程實施方案》中“團結一批、凝聚一批、建設一批、影響一批”⑦的要求。

政府、市場主體與網絡社會組織之間存在相互依賴關系,而中介化協同治理是尋求三者之間最大的利益公約數。中介化協同治理的意義在于樞紐、協同與增效。一方面是網絡社會組織發揮自主性、積極性與創造性;另一方面是政府選擇從他者視域出發,通過中介關系對市場主體的需求適時采取回應,使得三者在良性循環中有效地“畫好同心圓”。

五、結語

本文從網絡社會組織的概念界定與發展談起,通過對其社會屬性、樞紐作用與協同關系的分析,探尋其在網絡治理框架中存在的問題并提出了相應策略。認為網絡空間的協同治理,需要發揮網絡社會組織的作用,保障各個主體作出正確的行為選擇。只有這樣,才能打造內化于網絡社會組織內部的同心圓規劃,創建外化于政府、民間、網絡社會組織之間的新型規約關系。

注釋:

①陸華東:《首次全國網絡社會組織工作推進會在鎮江召開》,新華網,http://www.xinhuanet.com/2017-06/07/c_1121104580.htm,2017年6月7日。

②《習近平:把我國從網絡大國建設成為網絡強國》,新華網,http://news.xinhuanet.com/politics/2014-02/27/c_119538788.htm,2014年2月27日。

③《浙江首批省級網上文化家園項目名單公布 溫州這5個項目上榜》,溫州網,http://www.wsjkr.com/jiangyanxinwen/2017/0917/29417.html,2017年4月13日。

④〔匈牙利〕卡爾·波蘭尼:《大轉型》,馮剛譯,浙江人民出版社2007年版,第134頁。

⑤《深圳自媒體聯盟與網上義工隊成立》,《深圳特區報》2016年8月31日。

⑥崔玉開:《“樞紐型”社會組織:背景、概念與意義》,《甘肅理論學刊》2010年第5期。

⑦余茜:《自適應協同:工會樞紐型社會組織參與社會治理創新的協同機制》,《天津行政學院學報》2016年第6期。