金融企業(yè)運用科技實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展的機遇、問題和對策

虞雅如 李春根

[摘 ? ?要] 金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心。隨著現(xiàn)代科技的高速發(fā)展,金融企業(yè)的競爭模式和核心要素也發(fā)生了變化,科技成為制勝法寶和核心競爭力。P集團作為運用科技實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展的金融企業(yè)代表,通過持續(xù)貫徹“科技引領(lǐng)金融”的經(jīng)營理念,以“三個賦能”驅(qū)動集團向科技公司轉(zhuǎn)型:一是以科技賦能金融,通過業(yè)務(wù)流程數(shù)字化、智能化改造,大幅提升金融主業(yè)的經(jīng)營質(zhì)效及智能風控水平;二是以科技賦能生態(tài),通過輸出場景解決方案及“一體化”服務(wù)方案,突破傳統(tǒng)金融服務(wù)邊界,打造新的金融生態(tài)圈;三是以生態(tài)賦能金融,將生態(tài)圈的業(yè)務(wù)及客戶資源導入反哺金融主業(yè)。這也啟示同業(yè)者,要實現(xiàn)“金融+科技”的融合,首先需要在思想上形成統(tǒng)一認識,不僅要有危機感,而且要有長期持續(xù)投入的耐心;其次企業(yè)要有長遠、合理的科技戰(zhàn)略規(guī)劃,要對企業(yè)文化、組織架構(gòu)、一體化平臺等進行面向科技化的重建,找到符合自身發(fā)展需要的模式與路徑。

[關(guān)鍵詞] 金融科技(FinTech);金融企業(yè);商業(yè)銀行;傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù);智慧城市;金融服務(wù)

[中圖分類號] F832;F270.7 ?[文獻標識碼] A ?[文章編號] 1002-8129(2021)10-0078-12

一、問題的提出

(一)金融體系未能更好地有效服務(wù)于國家經(jīng)濟大局的原因

金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心,金融活,則經(jīng)濟活;金融穩(wěn),則經(jīng)濟穩(wěn)。改革開放以來,我國通過大力發(fā)展金融體系,動員儲蓄并將其轉(zhuǎn)化為投資,大大縮短了我國工業(yè)化的進程,促進了經(jīng)濟長期超高速的持續(xù)增長。

當前,我國金融體系出現(xiàn)脫離實體經(jīng)濟的現(xiàn)象,給宏觀經(jīng)濟造成相應(yīng)的負面影響,也積累了相當?shù)娘L險隱患。為防范系統(tǒng)性金融風險的發(fā)生,2017年4月原銀監(jiān)會組織開展了“三三四十”等專項治理行動,對三違反(違法、違規(guī)、違章)、三套利(監(jiān)管套利、空轉(zhuǎn)套利、關(guān)聯(lián)套利)、四不當(不當創(chuàng)新、不當交易、不當激勵、不當收費)、銀行業(yè)存在的十個方面的問題進行整治,并持續(xù)至今,有效地遏制了金融亂象,引導金融回歸本源。

金融“脫實向虛”,服務(wù)國家經(jīng)濟建設(shè)的效能不足,從問題導向和目標導向分析有以下成因:

1. 金融體系發(fā)展不均衡。2020年末我國社會融資規(guī)模284.8萬億元,股權(quán)和債券為主的直接融資占比只有12.6%[1],金融體系仍是以銀行信貸為主的間接融資占主導地位。過高的間接融資比例,限制了科創(chuàng)型企業(yè)和中小微企業(yè)的發(fā)展。所以,發(fā)展中國特色的金融體系,需要兼容并蓄,既要有穩(wěn)定性,又要能支撐創(chuàng)新。

2. 金融系統(tǒng)多樣性不足。2020年末我國金融業(yè)總資產(chǎn)353.19萬億元,其中,銀行業(yè)總資產(chǎn)319.74萬億元,占比90.5%;證券業(yè)總資產(chǎn)10.15萬億元,占比2.9%;保險業(yè)總資產(chǎn)23.3萬億元,占比6.6%[2]。國有控股銀行占主導地位,一業(yè)獨大的格局缺乏多樣性,使金融業(yè)的創(chuàng)新競爭力被削弱。

3. 金融業(yè)財富分配占比過高,市場化過度。2020年全國38家上市銀行凈利潤為1.63萬億元[3],4292家金融上市公司實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤39934億元[4]。從企業(yè)占比數(shù)來看,金融企業(yè)占總企業(yè)戶數(shù)為0.89%,利潤卻占40.8%。金融業(yè)在社會財富分配結(jié)構(gòu)中占比過大,影響了金融作為現(xiàn)代經(jīng)濟核心的功能發(fā)揮,而金融與實體爭利,破壞了經(jīng)濟可持續(xù)增長的平衡。另外我國以影子銀行、表外業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)為主要特征的市場化進展過快,市場“脫實向虛”的現(xiàn)象有進一步擴大的趨勢。

4. 治理機制有待完善。國有銀行作為公共銀行,屬行政主導,在資源配置中往往會不可避免受到制度的約束;而部分私人資本介入金融體系,本應(yīng)豐富金融的多樣性,卻反過來掏空金融企業(yè),產(chǎn)生了一些“僵尸”企業(yè),危及金融安全。金融體系迫切需要完備有效的治理機制和法治保障,來避免資本的野蠻生長。

5. 資源配置效率低下。信貸資金沒有投向?qū)嶓w和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè),不僅無法形成高價值的就業(yè)與稅收,反而被虹吸到效率低下、低利率的政府融資平臺與國有企業(yè)等權(quán)利經(jīng)濟、房地產(chǎn)等泡沫經(jīng)濟,導致投資失衡和資產(chǎn)泡沫;而資金在體系內(nèi)“空轉(zhuǎn)”,又推高實體利率,進而扼殺經(jīng)濟生機和轉(zhuǎn)型機遇。

6. 金融監(jiān)管缺乏協(xié)調(diào)性與彈性。目前我國金融監(jiān)管體系是按分業(yè)管理要求設(shè)立,依靠由上而下的行政管理,尚缺乏協(xié)調(diào)性;作為大陸法系國家,和海洋法系比較,相對缺乏彈性,市場準入、市場退出、業(yè)務(wù)運營及違規(guī)處理又存在規(guī)定嚴、執(zhí)法隨意的現(xiàn)象,也使金融產(chǎn)品和服務(wù)都相對不足,不利于創(chuàng)新。

(二)我國政府對金融科技的扶持政策

當前,我國正處于實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的關(guān)鍵時期,經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,正在形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局[5]。新的格局需要解決經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性問題,經(jīng)濟“發(fā)動機”由出口、投資轉(zhuǎn)向消費、“卡脖子”工程、“雙碳”(碳中和與碳達峰)、“一帶一路”和“雙循環(huán)”來驅(qū)動,都需要有高質(zhì)量金融服務(wù)來作支撐。

從國內(nèi)實際看,社會融資規(guī)模龐大,金融供給總量是夠的,但結(jié)構(gòu)存在問題,金融供給側(cè)改革勢在必行。改革的目標是減少、甚至消滅低效/無效的金融供給,增加和創(chuàng)造高效的金融供給,新金融須通過實踐才能應(yīng)運而生。新的實踐主要聚集在兩個方向,一是發(fā)揮金融促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的作用,不斷提高數(shù)字經(jīng)濟占GDP比重[6];二是發(fā)揮金融促進社會公平的作用,用金融“溫柔的手術(shù)刀”解決中小企業(yè)融資難、融資貴的難題,實現(xiàn)更公平、合理的金融資源配置。

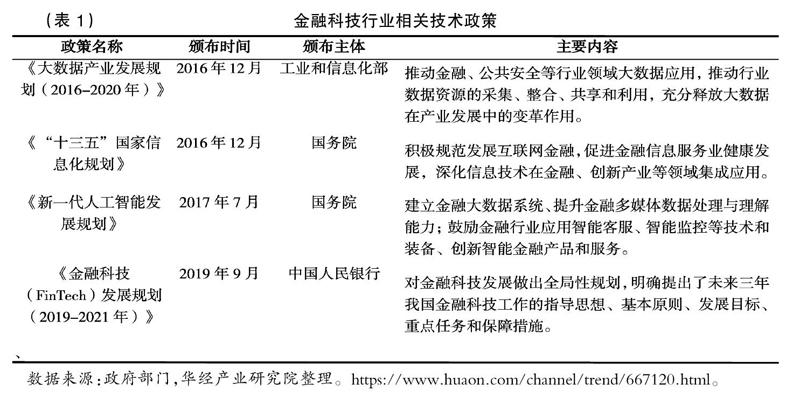

科技作為新金融的武器,給了中國金融業(yè)從“跟隨”過渡到“引領(lǐng)”的機會,近年來國家從產(chǎn)業(yè)指導層面不斷出臺相關(guān)政策(如表1),助力金融科技應(yīng)用[6]。在政策的大力支持下,中國金融科技行業(yè)近年來也得到了長足的發(fā)展。而金融科技與金融行業(yè)的融合發(fā)展的不斷加深,金融科技的技術(shù)也將得到持續(xù)革新,進而促進金融科技繁榮發(fā)展。

同時,各地方政府結(jié)合各區(qū)域自身的發(fā)展需求,競相出臺政策扶持金融科技類企業(yè)在當?shù)氐穆涞兀瑥娜瞬乓M、稅收減免、政府基金支持、落戶獎勵、租金優(yōu)惠等多方面進行扶持(如表2)。

(三)金融企業(yè)運用科技賦能實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展的歷史機遇

2020年中央經(jīng)濟工作會議要求把握新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,構(gòu)建新發(fā)展格局[7]。對于金融行業(yè),一個重要的導向是如何解決新發(fā)展格局中的痛點和難點,引導金融業(yè)以服務(wù)實體經(jīng)濟、服務(wù)國家建設(shè)、服務(wù)社會民生為出發(fā)點和落腳點[8]。在這一背景下,金融業(yè)的集成創(chuàng)新成為當前金融業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的突出特征,金融科技迎來歷史機遇。

一是有政策保障。2019年9月6日,央行發(fā)布了《 金融科技(FinTech)發(fā)展規(guī)劃(2019—2021年)》,鼓勵金融企業(yè)在依法合規(guī)前提下發(fā)展金融科技,提出金融科技工作的指導思想、基本原則、發(fā)展目標、重點任務(wù)和保障措施,以增強金融核心競爭力[9]。

二是有動力與成功案例。隨著國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進入金融行業(yè),雖在探索初期產(chǎn)生了一些失敗和教訓,但以螞蟻金服、微眾銀行為代表蓬勃發(fā)展的現(xiàn)實案例,在國家產(chǎn)業(yè)政策呼應(yīng)、移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)策動、跨界對手入侵擠壓等環(huán)境下,金融企業(yè)對科技有了顛覆性認知,紛紛提出“科技引領(lǐng)”“科技興行”等金融科技戰(zhàn)略。

三是有現(xiàn)實需求。在移動互聯(lián)時代,消費者對產(chǎn)品的最基本要求是追求個性化的體驗;供給方希望以最低的成本同時服務(wù)海量客戶,聚焦?jié)M足個性化要求;金融產(chǎn)品通過與用戶建立連接來促成交易,產(chǎn)品的價值受用戶數(shù)量影響;數(shù)據(jù)成為生產(chǎn)要素,產(chǎn)品、數(shù)據(jù)、算法三位一體。商業(yè)環(huán)境的變遷,為科技在金融行業(yè)的運用創(chuàng)造了先決條件。金融企業(yè)有迫切的愿望,期望利用科技為客戶提供多樣化的金融產(chǎn)品、便捷的融資服務(wù)、不受時空約束的金融渠道。

四是有技術(shù)支撐。互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、生物識別、區(qū)塊鏈等技術(shù)與現(xiàn)代金融行業(yè)的融合,在一定程度上解決了一些金融領(lǐng)域的痛點和難點問題,本研究后述的P集團即是此類公司中做得比較成功的例子。

二、金融企業(yè)運用金融科技面臨的困境

金融融合科技,好比是硬幣的兩面。從正面看,促進了金融競爭邏輯的改變。如互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以“科技+數(shù)據(jù)+場景”為矛,首先攻破作為金融基石的支付生態(tài)之盾,反映了新的競爭趨勢已從機構(gòu)之間的競爭,變成了平臺、場景、生態(tài)之間的競爭。因為平臺、場景和生態(tài)需要各方參與者發(fā)揮比較優(yōu)勢和差異化優(yōu)勢,來為用戶提供更優(yōu)的體驗。從反面看,不當?shù)目萍紕?chuàng)新也會帶來可怕的后果。比如火爆一時的P2P金融平臺E租寶、泛亞等,披著金融科技企業(yè)的外衣,躲避監(jiān)管,讓許多人損失慘重。據(jù)統(tǒng)計,在P2P高峰期,全國實際運營的P2P網(wǎng)貸機構(gòu)有5000多家[10],經(jīng)過監(jiān)管機構(gòu)長達5年的整頓才逐漸出清,造成的結(jié)果也是慘痛的。

無論如何,科技時代已經(jīng)到來,面對金融科技如火如荼的現(xiàn)實,很多企業(yè)可能無法適應(yīng),開始走向一個分化的過程[11]。但金融與科技的融合發(fā)展已是大勢所趨,但也不可忽視金融科技生態(tài)面臨的困境。

第一,金融科技的監(jiān)管體系尚在構(gòu)建中。從監(jiān)管的角度看,金融的安全與穩(wěn)定永遠是創(chuàng)新的前提。金融科技使風險技術(shù)屬性更強,對監(jiān)管體系的技術(shù)能力要求更高,迫使監(jiān)管機構(gòu)“以技術(shù)對技術(shù)”,釋放監(jiān)管科技需求。經(jīng)歷P2P野蠻生長而最終歸于幻滅的慘痛教訓后,央行2017年成立金融科技(FinTech)委員會[12],旨在加強金融科技工作的研究規(guī)劃和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

當前,正在構(gòu)建中的互聯(lián)網(wǎng)金融科技監(jiān)管體系主要聚焦在兩方面。一是數(shù)據(jù)域消費者權(quán)益。數(shù)據(jù)的安全和保護是消費者最直接且核心的訴求,在監(jiān)管立規(guī)之前,涵蓋用戶基本資料、偏好、消費記錄等眾多隱私信息的采集、使用和建模,甚至倒賣牟利,尚屬于法外之地。2017年6月,我國頒布了《網(wǎng)絡(luò)安全法》,作為我國網(wǎng)絡(luò)空間法治建設(shè)的重要里程碑,不僅是依法治網(wǎng)、化解網(wǎng)絡(luò)風險的法律重器,更是讓互聯(lián)網(wǎng)在法治軌道上健康運行的重要保障。二是監(jiān)管沙盒的應(yīng)用。科技與金融融合,促使監(jiān)管機構(gòu)進行監(jiān)管方式的轉(zhuǎn)變和創(chuàng)新,比如2019年12月中國人民銀行批復(fù)北京市率先在全國開展金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點,目的即是為金融科技的創(chuàng)新提供“安全空間”,通過不斷的試錯與反饋來調(diào)整既有監(jiān)管框架,加強風控,探索新的監(jiān)管邊界,實現(xiàn)創(chuàng)新和安全的統(tǒng)一。

第二,金融科技創(chuàng)新的價值尚未體現(xiàn)。傳統(tǒng)金融企業(yè)雖然開啟了金融科技轉(zhuǎn)型之路,然而除了頭部企業(yè)外,大多數(shù)仍處于轉(zhuǎn)型初期,由于技術(shù)儲備不足,對線上打法不熟悉,人才匱乏,流量、產(chǎn)品運營、場景布局和風控等經(jīng)驗欠缺,金融科技運用基本上限于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在業(yè)務(wù)上的延伸。雖然在優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)、增強版塊協(xié)同等方面有一些效果,但在客戶端,實現(xiàn)精準畫像、降低獲客成本、提高獲客效率等目標還難以達到;對于成熟的現(xiàn)代金融科技企業(yè),首先在需求端,要能利用大數(shù)據(jù)挖掘用戶需求;其次在風控端,要能精準排查潛在風險用戶,提升風控效果;最后在產(chǎn)品端,要能去同質(zhì)化,滿足“千人千面”的多樣化產(chǎn)品要求,充分體現(xiàn)金融服務(wù)的個性化和定制化。

第三,金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要適應(yīng)形勢變化。金融行業(yè)需要金融市場硬件設(shè)施以及金融法律法規(guī)、會計制度、信息披露原則、社會信用環(huán)境等相關(guān)的制度安排。金融基礎(chǔ)設(shè)施屬于公共產(chǎn)品或特殊產(chǎn)品,硬件上已經(jīng)建成了現(xiàn)代化支付系統(tǒng)、票據(jù)支付系統(tǒng)、銀行卡支付系統(tǒng)、中央證券存管與證券結(jié)算系統(tǒng)、銀行間市場清算所、上海清算所、中國外匯交易中心、中證機構(gòu)間報價系統(tǒng)、跨境人民幣支付系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施;網(wǎng)絡(luò)支付牌照發(fā)放后,2017年8月成立了網(wǎng)聯(lián)清算有限公司,將上下游融通。同時,各地方政府也在加緊建設(shè)區(qū)域性數(shù)據(jù)平臺。

應(yīng)該說,傳統(tǒng)金融的基礎(chǔ)設(shè)施我國早已建設(shè)得較為完備,但隨著科技的融入,也顯現(xiàn)出原有基礎(chǔ)設(shè)施的不足。一是分業(yè)監(jiān)管導致標準不統(tǒng)一,也間接導致金融監(jiān)管與行政管理職能的界限混淆;二是分割監(jiān)管,非金融企業(yè)交由地方管理,由于金融風險具有區(qū)域傳導性,會變相導致監(jiān)管失效;三是有關(guān)金融基礎(chǔ)設(shè)施的法律條款相對分散,缺乏統(tǒng)領(lǐng)性法律,且多以行政規(guī)范為主導,操作性、可執(zhí)行性不強。推動金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的著力點,還是要加強統(tǒng)籌監(jiān)管,著眼于準入、治理、運營、風控、監(jiān)管來作頂層設(shè)計。

第四,金融科技改變不了已有痼疾。傳統(tǒng)金融企業(yè)轉(zhuǎn)身緩慢,是因為本身存在痼疾。一是組織架構(gòu)與條線管理問題,業(yè)務(wù)和客戶被割裂于各級分支機構(gòu)和各條線,導致利益多元、目標多元;二是法人與分支機構(gòu)問題,總部是行政機關(guān),不面向市場和客戶,“聽得到炮聲的人呼喚不到炮火”,管理鏈過長和管理半徑過大影響業(yè)務(wù)運行速度和決策效率;三是考核問題,永遠只在乎份額、利潤;四是前中后臺問題,職責劃分不清,部門間無法順暢溝通。條塊分割既削弱了集約化經(jīng)營的效率,還造就無數(shù)獨立的利益板塊,直接帶來的是法人治理結(jié)構(gòu)同現(xiàn)代企業(yè)制度的背離。

另外,面對科技的沖擊,金融企業(yè)內(nèi)部組織架構(gòu)轉(zhuǎn)型困難、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資產(chǎn)積累不足、業(yè)務(wù)條線融合存在差異、開放合作深度廣度不足等短期內(nèi)無法改變,極大制約著金融科技的發(fā)展。

第五,金融科技生態(tài)圈數(shù)據(jù)鏈斷鏈。金融科技的運用是建立在場景基礎(chǔ)上的,是生態(tài)圈模式。數(shù)據(jù)在場景中被平臺參與方分割占有和控制,數(shù)據(jù)鏈斷鏈,各類機構(gòu)只能通過平臺分一杯羹[13],無法真正形成完整的業(yè)務(wù)鏈。

從業(yè)務(wù)流程看,全鏈條被切割成細塊。金融企業(yè)負責提供資金和資質(zhì)牌照,擔保機構(gòu)提供征信,場景平臺提供客流,科技公司提供風控模型,CA認證平臺提供電子合同簽約技術(shù)服務(wù),數(shù)據(jù)公司提供行為數(shù)據(jù),第三方處置公司提供清收、處置服務(wù)。

從交易鏈條看,鏈條各方對客戶、數(shù)據(jù)、技術(shù)、上下游合作方等進行“封鎖”,造成信息不對稱。在獲客環(huán)節(jié),通過平臺引流獲客,平臺之間又引流,層層加鏈條,形成多級引流;在風控環(huán)節(jié),使用第三方風控模型,自身不掌握評分算法和數(shù)據(jù);在增信環(huán)節(jié),將抵質(zhì)押、保證金、擔保、信用保證保險、回購和風險對賭等增信方式進行組合形成鏈條式多級增信;在資金環(huán)節(jié),信貸資產(chǎn)通過聯(lián)合貸款或資產(chǎn)證券化方式向后分流轉(zhuǎn)包,信用風險通過信托受益權(quán)分拆轉(zhuǎn)讓蔓延。

從客戶管控看,無法對客戶進行身份和意愿了解。場景平臺屏蔽了資金提供方,導致消費者模糊消費,造成對業(yè)務(wù)的信貸實質(zhì)不知情和誤解;引流平臺剝奪金融企業(yè)與客戶觸點,讓次級客戶或騙子趁機混入信貸市場;統(tǒng)一線上模型,造成同類風險客戶集聚;線上客戶的虛擬特性,合同主體的真實意愿難以證明,司法敗訴比例極高。

從風控效果看,線上業(yè)務(wù)風控形同虛設(shè)。引流平臺為場景量身定做數(shù)據(jù),參與方選擇性提供有利于自己的數(shù)據(jù);各方分利,而風險則由資金方獨擔;對客戶畫像類似盲人摸象;用線上風控手段控制線下場景風險,用即期交易風控手段控制遠期風險;中介機構(gòu)分工合作,研究場景金融的準入、評分等模型,通過測試找出漏洞,隨之在代發(fā)工資、社保數(shù)據(jù)等方面“養(yǎng)數(shù)據(jù)”,隱蔽性極強,甚至金融企業(yè)員工參與其中,引發(fā)案件。

第六,金融科技投入產(chǎn)出不匹配。金融科技需要海量的投入[14],從財務(wù)角度來說是不小的負擔,即使放大周期,財務(wù)壓力都不小,但科技對業(yè)務(wù)推進是否如預(yù)期,各大金融企業(yè)雖未明確披露,但從各企業(yè)年度業(yè)績凈利潤的影響來看,沒有大波動也表明各企業(yè)對科技投資并無負面影響。

就傳統(tǒng)金融企業(yè)而言,金融企業(yè)進行資源投入,因受制于資本的約束,是需要快速盈利的。金融科技盡管理論上“邊際利潤遞增”,但整體投入大、周期長、跨度久,與資本快速盈利背道而馳。而且占據(jù)金融企業(yè)數(shù)量主體的是中小金融企業(yè),根本無力進行如此巨大的資金、人力投入。

第七,金融科技合規(guī)的困境。金融屬于高管制行業(yè),而科技又是高應(yīng)用技術(shù),需要找到創(chuàng)新與合規(guī)的平衡點。以互聯(lián)網(wǎng)貸款為例,2020年7月,銀保監(jiān)會頒布《商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款管理暫行辦法》[15],對互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)進行了界定和規(guī)范。但在“賬戶、營銷宣傳、消費者權(quán)益、貸前調(diào)查、征信、授信、簽約、放款、支付、貸后跟蹤、貸款回收、電子檔案”等細小環(huán)節(jié),實操中仍可能存在隱患,比如銀行為客戶設(shè)立的內(nèi)部賬戶是否符合“賬戶”定義?線上業(yè)務(wù)“面簽”怎樣才能符合規(guī)定?征信核實“書面同意”如何理解?等等。如何在規(guī)則下進行創(chuàng)新,既不違規(guī),又能最大限度地發(fā)揮科技的作用,這是企業(yè)必須面對和解決的問題。

從規(guī)則上看,監(jiān)管規(guī)則不明晰的風險,容易在問題出現(xiàn)時,被監(jiān)管機構(gòu)或消費者將操作風險、信用風險等轉(zhuǎn)化為合規(guī)風險。在監(jiān)管壓力下,國內(nèi)金融企業(yè)也在嘗試合規(guī)的科技化,包括規(guī)則數(shù)字化,將外部監(jiān)管規(guī)則和內(nèi)部規(guī)章“翻譯”成數(shù)字協(xié)議;監(jiān)測自動化,運用模型自動采集,實時預(yù)警;風險計量化,數(shù)據(jù)信息交叉驗證,將各類合規(guī)風險定量定性描述;報告可視化,通過對數(shù)據(jù)的清洗、標記、分析和整合,動態(tài)展示風險;管理系統(tǒng)化,通過平臺建設(shè),實現(xiàn)合規(guī)風險信息的線上推送和反饋;處置智能化,將人工檢核替代為機控,完成干預(yù)、追蹤和整改等環(huán)節(jié)。

一些先行者,以數(shù)據(jù)驅(qū)動經(jīng)營,在一定程度上規(guī)避了以上的缺陷,成為行業(yè)標桿和市場佼佼者。本研究遴選轉(zhuǎn)型發(fā)展的代表性企業(yè)P集團,來探討科技創(chuàng)新是如何重新塑造金融企業(yè)金融競爭力也正是基于此。

三、P集團運用金融科技實現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展的經(jīng)驗

在國內(nèi)金融企業(yè)中,P集團是頭一批在本世紀初就開始實施“金融+科技”戰(zhàn)略的企業(yè),雖然這其中也有攜科技基因誕生的微眾銀行、網(wǎng)商銀行等新型金融企業(yè),但就效果及影響力而言,以P集團最為成功且具有借鑒意義。

P集團以其對“科技引領(lǐng)金融”的洞察,率先開啟對金融科技的戰(zhàn)略投入與研究創(chuàng)新,推行“金融+科技”跨界發(fā)展模式。P集團科技板塊業(yè)務(wù)(以下簡稱“P科技”)通過對核心基礎(chǔ)技術(shù)的自主研發(fā),并結(jié)合金融服務(wù)場景進行持續(xù)的科技創(chuàng)新,不斷突破金融服務(wù)邊界,以“對內(nèi)賦能、對外輸出”的科技實力形成新的增長引擎。2020年集團互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)用戶數(shù)達5.98億,App用戶5.45億[16]。

P集團的成長之路雖有其自身的資源和基因特色,但P集團能從一家地方性保險公司成長為國內(nèi)一流的科技型綜合金融集團,其以P科技為基礎(chǔ)的金融創(chuàng)新居功至偉。

(一)P科技發(fā)展歷程與現(xiàn)狀簡介

1. P科技轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新發(fā)展歷程。P科技的發(fā)展進程,就是緊跟P集團戰(zhàn)略發(fā)展步伐,沿著“科技賦能金融、科技賦能生態(tài)、生態(tài)賦能金融”的路徑演化,主要劃分為以下幾個階段(如表3):

P科技的迭代,是科技從后臺工具逐步升級成為戰(zhàn)略主線的過程,其商業(yè)模式也隨之經(jīng)歷了從“互聯(lián)網(wǎng)金融”到“金融科技”再到“基礎(chǔ)科技+場景生態(tài)”的演變[17]。

(1)科技1.0階段-打基礎(chǔ)、搭平臺、促集中。2002年至2013年,P科技整合保險、銀行、投資三大傳統(tǒng)金融支柱業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù),通過信息化、流程化改造,把分散的業(yè)務(wù)板塊整合到統(tǒng)一的基礎(chǔ)技術(shù)平臺,使P集團在客戶資源共享、客戶服務(wù)流程標準化、后臺運作規(guī)范方面有了系統(tǒng)化的技術(shù)支持,實現(xiàn)了集團綜合金融服務(wù)的初始戰(zhàn)略目標。

(2)科技2.0階段-研技術(shù)、融流程、促轉(zhuǎn)型。2013年至2018年,P科技應(yīng)用人工智能、人臉識別、區(qū)塊鏈等科技手段,完成了集團全渠道商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型,實現(xiàn)了“以用戶為中心”的觀念轉(zhuǎn)變和“端到端AI技術(shù)”變革,全面對獲客、服務(wù)、風控等金融主業(yè)全流程賦能。

(3)科技3.0階段-輸技術(shù)、擴生態(tài)、促開放。2018年至今,P科技計劃將服務(wù)平臺從內(nèi)生式發(fā)展向外延賦能的服務(wù)平臺轉(zhuǎn)變,服務(wù)于集團新的戰(zhàn)略,即一個定位(科技型個人金融生活服務(wù)集團)、兩個聚焦(大金融資產(chǎn)與大醫(yī)療健康)、五大生態(tài)圈(金融服務(wù)、醫(yī)療健康、汽車服務(wù)、房產(chǎn)服務(wù)、智慧城市),并通過其核心基礎(chǔ)科技(智能識別、人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等)促進場景融合,從而不斷突破傳統(tǒng)金融服務(wù)邊界[17]。

2. P科技發(fā)展水平與現(xiàn)狀

(1)掌控多項科技專利,形成領(lǐng)先科技優(yōu)勢。發(fā)展至今,P科技在智能認知、區(qū)塊鏈技術(shù)等方面處于行業(yè)領(lǐng)先地位,同時在云計算和人工智能等方面形成了核心科技優(yōu)勢,在金融科技和數(shù)字醫(yī)療科技領(lǐng)域掌控多項自主知識產(chǎn)權(quán)。截至2020年,P科技專利申請總量達31412項,位居國際金融企業(yè)前列,其中上述兩個領(lǐng)域的專利申請數(shù)分別位居全球第一和第二位[16]。

(2)建立專業(yè)科研組織,擁有高精尖人才隊伍。目前P集團成立了人工智能、金融科技、醫(yī)療科技、智慧城市、區(qū)塊鏈、云計算、宏觀經(jīng)濟、生物醫(yī)藥等8大研究院,擁有57個實驗室,3700位科學家、3.5萬名研發(fā)人員、11萬名科技從業(yè)人員組成的科研隊伍,為集團進行基礎(chǔ)科技研發(fā)及應(yīng)用科技創(chuàng)新試驗提供了強有力的保障[18]。

(3)成功轉(zhuǎn)型為“服務(wù)型科技公司”。P集團由綜合金融服務(wù)集團向服務(wù)型科技公司轉(zhuǎn)變,科技賦能幫助集團不斷突破經(jīng)營邊界,也使集團業(yè)務(wù)有了新的發(fā)展方向。

(二)P科技創(chuàng)新應(yīng)用成功案例分析

通過對科技成果的孵化,P集團誕生了陸金所、金融壹賬通、P好醫(yī)生、P醫(yī)保科技、P智慧城市等金融解決方案,為集團業(yè)務(wù)提供了更豐富的場景和更大的價值。

1. “金融+科技”能力輸出之“金融壹賬通”。金融壹賬通(如圖1)是P集團面向金融企業(yè)的商業(yè)科技云服務(wù)平臺,為金融企業(yè)提供數(shù)據(jù)管理、智慧經(jīng)營、云計算等底層技術(shù)服務(wù),并通過模塊化組合提供定制化的“科技+業(yè)務(wù)”解決方案,覆蓋營銷獲客、客戶服務(wù)、風險管理等方面,幫助客戶提升經(jīng)營質(zhì)效、降低成本和風險、促進數(shù)字化轉(zhuǎn)型。截至2020年底,服務(wù)對象覆蓋國內(nèi)100%的大型銀行、98%的城商行、47%的壽險公司和64%的產(chǎn)險公司,并通過這些機構(gòu)觸達數(shù)以億計的終端客戶[16]。

2. “科技賦能生態(tài)、生態(tài)賦能金融”之醫(yī)療健康生態(tài)圈。醫(yī)療健康板塊是P集團“金融+生態(tài)”模式趨于成熟的體現(xiàn)。P集團通過該生態(tài)圈,為其金融板塊的交叉銷售提供了優(yōu)質(zhì)且可持續(xù)發(fā)展的客戶資源。更重要的是,生態(tài)圈內(nèi)的各種高頻互動場景(線上問診、線下門診、體檢、購藥等)所產(chǎn)生的客戶流量數(shù)據(jù),使得P集團可以運用大數(shù)據(jù)動態(tài)了解客戶,對客戶進行精準畫像,智能生成產(chǎn)品、把握接觸時機并提供服務(wù),實現(xiàn)金融業(yè)務(wù)交叉遷徙,達到生態(tài)反哺金融的目的。

3. P科技創(chuàng)新大集成之“P智慧城市”。P智慧城市“以城市為服務(wù)對象”,是P集團解決方案的集大成者,是“生態(tài)之上的生態(tài)”。P集團在已搭建的生態(tài)圈服務(wù)平臺基礎(chǔ)上,構(gòu)建了“1+N”平臺體系,涵蓋智慧財政、智慧政務(wù)、智慧交通、智慧生活、智慧海關(guān)等多個領(lǐng)域,并根據(jù)城市治理的需要,不斷拓展至更多領(lǐng)域,對“金融+生態(tài)”戰(zhàn)略實施的探索已進入“深水區(qū)”[19]。

(三)P科技與創(chuàng)新發(fā)展成功要因分析

1. 打造自主核心科技硬實力,構(gòu)筑科技“護城河”。P集團能形成“金融+科技”雙驅(qū)動能及跨界競爭優(yōu)勢,源于其擁有自主知識產(chǎn)權(quán)及應(yīng)用科技產(chǎn)品。

(1)堅持長期投入,持續(xù)打造核心科技實力。P集團通過長期巨額的科技研發(fā)投入,逐步打造了智能認知、人工智能、云計算、區(qū)塊鏈四大領(lǐng)先核心技術(shù),為后續(xù)生態(tài)圈建設(shè)發(fā)揮賦能作用及維持競爭優(yōu)勢。

(2)根據(jù)生態(tài)布局,重點發(fā)展前沿應(yīng)用科技。P集團的戰(zhàn)略發(fā)展目標定位為“個人金融生活服務(wù)提供商”,聚焦于和個人金融生活密切關(guān)聯(lián)的“大金融資產(chǎn)”與“大醫(yī)療健康”兩大產(chǎn)業(yè),進而布局“金融服務(wù)、醫(yī)療健康”等生態(tài)圈[20]。因此,科技投入均圍繞“服務(wù)主業(yè)”和“輸出科技”這兩個目標,重點發(fā)展能有效賦能生態(tài)圈的核心科技,為集團打造增長新引擎。

2. 應(yīng)用創(chuàng)新融合機制軟實力,形成綜合競爭優(yōu)勢。P集團通過融合,做到了比傳統(tǒng)金融企業(yè)更具科技實力、比專業(yè)科技公司更精通金融的跨界競爭優(yōu)勢。

(1)樹立創(chuàng)新融合的企業(yè)文化精神。“在創(chuàng)新中求發(fā)展”是P集團文化的精髓概括,P集團的發(fā)展歷史,是不斷探索創(chuàng)新、打破原有邊界、開拓新空間的進程。P集團始終倡導金融和科技的融合,科技應(yīng)用程度是各業(yè)務(wù)板塊的重要考核指標,業(yè)務(wù)團隊也配備了高比例的科技研發(fā)人員。這樣的創(chuàng)新模式促進了業(yè)務(wù)與科技力量的共生式發(fā)展。

(2)構(gòu)建有利于融合創(chuàng)新的專業(yè)組織架構(gòu)。在科技板塊中,集團層面的“科技會”是最高決策組織,主要進行決策和規(guī)劃;研究院及子公司主要負責對基礎(chǔ)科技的研發(fā),成果在集團內(nèi)共享;創(chuàng)新實驗室將科技成果通過平臺對外輸出,形成規(guī)模后便注冊成立子公司,進行獨立經(jīng)營和運作盈利。這種“多創(chuàng)新平臺”的開放性結(jié)構(gòu),具有一定的“此落彼起”容錯性作用,更有利于創(chuàng)新發(fā)展。

(3)建立良好的科技人才梯隊培養(yǎng)機制。P集團在高端人才方面竭力引進前沿科技領(lǐng)域的國際頂尖專家;中端人才則主要是來自海內(nèi)外知名高校的畢業(yè)生;基層IT工程師以技術(shù)水平為考核的硬性指標。

3. 構(gòu)建科技賦能生態(tài),生態(tài)反哺金融的良性循環(huán)模式。P集團通過輸出科技能力拓展重點行業(yè)生態(tài)圈,將各圈內(nèi)用戶流量數(shù)據(jù)導流至金融產(chǎn)品的對口銷售及交叉銷售,形成科技賦能生態(tài)、生態(tài)反哺金融的良性循環(huán)。

(1)依托科技平臺輸出服務(wù)能力、建造生態(tài)圈,實現(xiàn)“科技賦能生態(tài)”。P集團依托科技平臺輸出各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的技術(shù)解決方案和專業(yè)服務(wù)能力,提升用戶體驗,以此不斷拓展產(chǎn)業(yè)鏈上新接入平臺,最后形成具有用戶粘性的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈,并獲取巨量客戶數(shù)據(jù)資源,實現(xiàn)科技賦能生態(tài)。

(2)通過用戶流量導引、反哺金融主業(yè),實現(xiàn)“生態(tài)賦能金融”。P集團建造生態(tài)圈的最終目的,是將生態(tài)圈巨量用戶數(shù)據(jù)資源,通過大數(shù)據(jù)技術(shù)分析,有效地導流進行金融產(chǎn)品銷售,將流量轉(zhuǎn)化為收入,從而實現(xiàn)生態(tài)賦能金融。

四、P集團案例對金融企業(yè)運用科技實現(xiàn)創(chuàng)新的啟示

先行者的蝶變,揭示科技可以給企業(yè)的價值帶來飛躍式的提升。國內(nèi)其他金融企業(yè)與先行者在組織架構(gòu)、資源優(yōu)勢、發(fā)展路徑上雖然存在諸多差異,但在金融科技應(yīng)用及發(fā)展策略方面仍有相近之處。

他山之石,可以攻玉。P集團通過科技賦能主業(yè),并進行技術(shù)輸出打造生態(tài)圈的經(jīng)驗,科技的發(fā)展路徑和方式方法,以及科技和金融相融合的創(chuàng)新模式與機制,為同業(yè)科技運用提供了一條可借鑒之路。

(一)思想認知的革命

在新世紀伊始,P集團就已經(jīng)認識到科技賦能金融企業(yè)是大勢所趨。隨著P集團業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展,P集團更加意識到,金融企業(yè)必須深刻認知數(shù)字化是一場決策革命驅(qū)動的工業(yè)革命和產(chǎn)業(yè)革命,同時更是生存之路。科技融入金融后,傳統(tǒng)業(yè)務(wù)將逐漸被取代,以“平臺+場景+數(shù)據(jù)”為代表的新金融日益成為主流,競爭模式和核心要素發(fā)生天翻地覆的變化。金融科技利用算法解決獲客、觸達、場景建設(shè)、快速反應(yīng)等,催生出新的模式、新的應(yīng)用、新的流程和新的產(chǎn)品,服務(wù)的深度和廣度進一步加深。

但金融企業(yè)的本質(zhì)仍是經(jīng)營風險的能力,科技的融合也要防范另一個認知誤區(qū),即科技本身也蘊含巨大風險。科技可以部分解決信息不對稱問題,但改變不了金融的功能屬性和風險屬性。如果技術(shù)在金融領(lǐng)域運用不當,很容易形成金融風險和技術(shù)風險的疊加,比如微眾銀行2020年損失15億的“蛋殼事件”就是教訓[21]。

(二)科技戰(zhàn)略的規(guī)劃

P集團“金融+科技”“金融+生態(tài)”“科技賦能金融、科技賦能生態(tài)、生態(tài)賦能金融”的三部曲,每一個階段實際上就是對上一步戰(zhàn)略的深化和重新認識,始終跟隨時代的腳步一起成長。最為人稱道的是,在延續(xù)20年的轉(zhuǎn)型中,其縱橫金融的方向、國際領(lǐng)先的志向一以貫之,單論戰(zhàn)略的延續(xù)和定力,已足以讓同業(yè)認同。

面對急劇變化的行業(yè)生態(tài)格局,轉(zhuǎn)型金融企業(yè)必須有金融科技戰(zhàn)略規(guī)劃,來服務(wù)轉(zhuǎn)型和未來競爭需要。選擇正確、清晰的戰(zhàn)略無疑是必要的,是“率先吃螃蟹”還是“后進搭便車”,前者能“搶占先發(fā)優(yōu)勢”,但試錯成本較高;后者可“享受行業(yè)紅利”,但機會成本較高。金融科技不是簡單工具,更應(yīng)該是長期戰(zhàn)略的核心所在。

(三)組織架構(gòu)的改造

組織架構(gòu)可以說是企業(yè)應(yīng)對外部市場競爭的姿態(tài),決定著這家金融企業(yè)整體的組織能力,它從業(yè)務(wù)流程中來,為戰(zhàn)略而生,為贏取市場、獲得重生而服務(wù)。梳理P集團的組織架構(gòu),從來不是死水微瀾,每一次戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)移,全集團各層級組織架構(gòu)都會進行大的調(diào)整。這種因需而變的策略,有助于及時掃除戰(zhàn)略執(zhí)行中的障礙。

傳統(tǒng)金融企業(yè)條線化的組織架構(gòu),設(shè)計初衷是以調(diào)整效率達到制衡。各條線部門擁兵自重,內(nèi)耗嚴重;層級過多,指令上傳下達信息失真,決策效率低下,也讓決策者遠離市場,官僚主義作風嚴重;“煙囪式”的架構(gòu),各部門眼睛“向上”,看上級指令運作。這種架構(gòu)與金融科技高效率的要求背道而馳。

因此,要適應(yīng)科技沖擊,就必須對組織架構(gòu)進行脫胎換骨的改造,重新構(gòu)建服務(wù)流程、業(yè)務(wù)協(xié)同架構(gòu),推動人和科技的一體融合。兵無常勢,水無常形,要適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的變化,運作有效的架構(gòu)才是應(yīng)對挑戰(zhàn)的關(guān)鍵。

(四)企業(yè)文化的培育

企業(yè)的競爭,核心是文化的競爭。P集團低調(diào)而不封閉、崇尚賽馬制的“狼文化”,一直聞名于業(yè)界,始終保持著隊伍的活力。當然,P集團的成功,不只靠拼命向前的“狼性”,還有“容錯”度。這種“狼性執(zhí)行力+容錯創(chuàng)新”機制的有效性已經(jīng)在P集團轉(zhuǎn)型過程中得到證明。

(五)一體化平臺的建設(shè)

從2002年開始,P集團就開始整合集團內(nèi)所有IT平臺,打破各板塊之間的數(shù)據(jù)孤島,按照中央廚房的設(shè)計思路建設(shè)集團全國后援管理中心項目。2006年第一期實現(xiàn)全國3000多個分支機構(gòu)的后臺數(shù)據(jù)中心集中統(tǒng)一到后援管理平臺;2009年第二期實現(xiàn)對年金、證券、信托及銀行的后臺、“產(chǎn)、壽、養(yǎng)”數(shù)據(jù)整合;2012年第三期完成對前中后臺剝離,實現(xiàn)了服務(wù)標準化、客戶資源共享、后臺統(tǒng)一服務(wù)模式。后援管理中心真正成為集團的金融“心臟”,這一過程對集團無疑是一次“信息革命”。有了平臺的支撐,前端只負責接觸到店客戶、采購需求,非面對面的服務(wù)都集中到后臺,業(yè)務(wù)的融合和協(xié)同在前后臺同時進行。

P集團邏輯整合后的后援中心,啟示后來者在構(gòu)建數(shù)據(jù)集中模式時,首先要面向前臺打造科創(chuàng)應(yīng)用平臺,找準核心技術(shù)與前臺板塊的契合點;其次,要以業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)和技術(shù)中臺作為驅(qū)動;最后,要在后臺打造科創(chuàng)孵化平臺,拓展科創(chuàng)成果轉(zhuǎn)化路徑,促進孵化成果落地見效[22]。因為,只有集中才能打破數(shù)據(jù)供應(yīng)不夠快、內(nèi)容不夠準、用數(shù)不方便以及數(shù)據(jù)能力重復(fù)建設(shè)等通病。

(六)持續(xù)危機感的保持

P科技戰(zhàn)略背后的根源在于強烈的危機感與緊迫感。集團董事長曾經(jīng)連續(xù)五年在年度干部大會上發(fā)表《我們別無選擇》的演講[23]。金融科技時代下,金融業(yè)的競爭已經(jīng)從流量競爭、資本競爭轉(zhuǎn)向技術(shù)競爭和生態(tài)競爭,競爭的特色是“贏者通吃”。傳統(tǒng)金融企業(yè)在入侵者攻擊面前,疲態(tài)盡露。逆水行舟,不進則退,要想在未來激烈的競爭中立于不敗之地,運用金融科技轉(zhuǎn)型已成為必然的選擇。

(七)資源的持續(xù)投入和耐心

“九層之臺,起于累土”,科技成為P集團的發(fā)展引擎,背后離不開巨額的投入。P集團過去10年,已累計投入500多億元用于科技研發(fā)。未來10年,P集團還將持續(xù)把營收的1%投入科研體系,預(yù)計達千億元[16]。科技投入和創(chuàng)新技術(shù)成果,對金融業(yè)務(wù)的賦能作用,尤其是在成本的降低、效率的提高上有著無可比擬的優(yōu)勢,只要保持耐心、保持持續(xù)迭代能力,企業(yè)在將來的發(fā)展將不可限量。

(八)構(gòu)建新型的客戶關(guān)系

P集團通過“數(shù)字+技術(shù)”改變了金融服務(wù)的邏輯和方式,通過搭平臺、建生態(tài),實現(xiàn)客戶連接、為客戶賦能,獲得可持續(xù)發(fā)展的數(shù)據(jù)及客戶資源,形成完全不同于以往的客戶關(guān)系,從而達到多方共贏的目標。

傳統(tǒng)金融企業(yè)客戶關(guān)系以信貸、結(jié)算為核心,服務(wù)手段單一,以標準化產(chǎn)品為中心,大家在一個賽道上競爭,難以提供智能、精準、個性化的服務(wù),客戶整體粘度低、活躍度低,產(chǎn)品覆蓋度低。而生意模式發(fā)生變化,關(guān)系自然會變。在數(shù)字經(jīng)濟時代下,如何構(gòu)建新型客戶關(guān)系,考驗每一個轉(zhuǎn)型中的金融企業(yè)。

(九)符合自身的需求

P集團的成功,雖然給金融行業(yè)注入了一劑強心劑,但從行業(yè)現(xiàn)狀看,我國金融企業(yè)踐行金融科技,大部分還停留在搭建在線平臺的階段,利用互聯(lián)網(wǎng)或者移動終端來實現(xiàn)資產(chǎn)端、交易端、支付端、資金端的互聯(lián)互通,本質(zhì)上只是對傳統(tǒng)金融渠道的升級。金融與科技的融合更多是要融合企業(yè)自身的文化屬性,從企業(yè)自身出發(fā)才能實現(xiàn)真正的科技賦能與創(chuàng)新。

[參考文獻]

[1] ?韋斌.我國直接融資比重提升至12.6%[EB/OL].財富動力網(wǎng), 2021-06-21. http://www.927953.com/tzkb/568510.html.

[2] ?2020年末金融業(yè)機構(gòu)總資產(chǎn)353.19萬億元[EB/OL].中國人民銀行網(wǎng),2021-03-15.http://www.pbc.gov.cn/goutong

jiaoliu/113456/113469/4205147/index.html.

[3] ?鄒彥.2020年中國銀行業(yè)回顧與展望:同刻微笑曲線,共期價值創(chuàng)造[EB/OL].未來智庫網(wǎng),2021-04-26. https://www.vzkoo.com/news/6735.html.

[4] ?2020年上市公司凈利潤為歷史最高[EB/OL].新民晚報網(wǎng),2021-04-30.https://baijiahao.baidu.com/s?id=1698430623456333949&wfr=spider&for=pc.

[5] ?何立峰.深化粵港澳合作 推進大灣區(qū)建設(shè)[J].求是,2021,(11).

[6] ?金融科技行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析,監(jiān)管科技將成為新熱點[EB/OL].華經(jīng)情報網(wǎng),2021-01-06.https://www.sohu.com/a/435264791_120113054.

[7] ?中央經(jīng)濟工作會議在北京舉行 習近平李克強作重要講話 栗戰(zhàn)書汪洋王滬寧趙樂際韓正出席會議[EB/OL].央視網(wǎng),2020-12-18.https://news.cctv.com/2020/12/18/ARTIAxYb1McERtD17Fs9kOkk201218.shtml?spm=C94212.PicnvwaHy8dW.S71908.1.

[8] ?陳雨露.“雙循環(huán)”新發(fā)展格局與金融改革開放[J].中國金融,2020,(Z1).

[9] ?金融科技三年發(fā)展規(guī)劃全文:涉及大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等[EB/OL].澎湃新聞網(wǎng),2019-09-06.https://baijiahao.baidu.com/s?id=1643933060158036124&wfr=spider&for=pc.

[10] ?全部清零!P2P網(wǎng)貸宣告落幕,投資者的損失還能收回么?[EB/OL].新浪財經(jīng),2020-11-27.https://baijiahao.baidu.com/s?id=1643933060158036124&wfr=spider&for=pc.

[11] ?薛洪言.金融科技和普惠金融相互成就[EB/OL].中國經(jīng)濟網(wǎng),2019-11-15.https://baijiahao.baidu.com/s?id=1650266399214419225&wfr=spider&for=pc.

[12] ?中國人民銀行成立金融科技(FinTech)委員會[EB/OL].中國人民銀行,2017-05-15.http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/3307529/index.html.

[13] ?蔣平.對線上貸款突出問題的思考[J].中國金融,2020,(4).

[14] ?2020年銀行金融科技投入全梳理[EB/OL].遠瞻智庫,2021-05-13.https://baijiahao.baidu.com/s?id=1699611738750559258&wfr=spider&for=pc.

[15] ?中國銀行保險監(jiān)督管理委員會令(2020年第9號)[EB/OL].中國銀保監(jiān)會網(wǎng)站,2020-07-12.http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/govermentDetail.html?docId=916525&itemId=861&generaltype=1.

[16] ?中國平安2020年年度報告[EB/OL].東方財富網(wǎng),2021-02-03.https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202102031458294620_1.pdf?1612389053000.pdf.

[17] ?李關(guān)政.8萬億平安科技“帝國”,對銀行業(yè)有何啟示?[EB/OL].搜狐網(wǎng),2020-04-04. https://www.sohu.com/a/385522789_100275129.

[18] ?2020年全球金融科技專利排行榜:中國平安名列第一[EB/OL].搜狐網(wǎng),2020-07-23. https://www.sohu.com/a/409275123_115635.

[19] ?智慧城市1+N全面解決方案[EB/OL].平安智慧城市網(wǎng)站,2021-08-10.https://pasmart.com.cn/index.html.

[20] ?董興榮.平安集團:智能技術(shù)驅(qū)動下的未來智慧財務(wù)[J].財資中國|財富風尚,2018,(9).

[21] ?獨家專訪微眾銀行董事長顧敏:完整還原蛋殼事件始末[EB/OL].騰訊網(wǎng),2021-01-01.https://new.qq.com/omn/20210101/20210101A00N5600.html.

[22] ?何飛.破解銀行金融科技布局困境[J].中國金融,2019,(3).

[23] ?馬明哲的危機感[EB/OL].中國銀行保險報網(wǎng)站,2019-11-20.http://shh.sinoins.com/2019-11/20/content_312829.htm.

[責任編輯:汪智力]

Opportunities, Problems and Countermeasures for Financial Enterprises to Use Technology to Realize Innovation and Development

—— Take P Group as an example

YU Yaru, LI Chungen

Abstract: Finance is the core of modern economy. To achieve the integration of “finance + technology”, firstly, it is necessary to form a unified ideological understanding, not only to have a sense of crisis, but also to have the patience of long-term continuous investment; secondly, the company must have long-term and reasonable scientific and technological strategic planning, and must have a good understanding of the corporate culture. , Organizational structure, integrated platform, etc. to rebuild technology-oriented, and find a model and path that meets their own development needs.

Keywords: FinTech; financial enterprises; commercial banks; traditional financial services; smart cities; financial services

[收稿日期] 2021-08-19

[作者簡介] 虞雅如(2000-),女,廣東深圳人,江西財經(jīng)大學國際學院本科生,英國南安普頓大學Faculty of Social Science Ec&Fin專業(yè)學生;李春根(1975-),男,江西撫州人,江西財經(jīng)大學黨委常委、副校長,教授,博士生導師、博士后合作導師,經(jīng)濟學博士,主要從事公共經(jīng)濟與社會保障研究。