阿維A 膠囊聯合中醫治療紅皮病型銀屑病的效果比較

王云鵬,宋艷霞,王桂偉,楊瑞海

(日照市皮膚病防治所皮膚科,山東日照 276801)

紅皮病型銀屑病是銀屑病中少見的一種嚴重類型,多數是由于長期使用刺激性較強藥物或者大量的使用皮質類固醇藥物,加上環境因素、精神壓力等引起的,以全身皮膚彌漫性潮紅,浸潤腫脹還伴有大面積的脫皮為主要癥狀,具有病程長、復發率高等特點,如果不及時采取治療措施,隨著病程遷延,很容易引發感染或造成全身性臟器損害,嚴重威脅患者的生命安全[1]。臨床上,西醫是治療該疾病的一種有效方法,其短期療效明顯,但是長期使用,容易產生不良反應,且容易復發,長期療效并不是很理想。隨著中醫技術的不斷發展與進步,中醫在該疾病的治療中發揮著重要的作用,其能有效地減輕西醫治療所產生的不良反應,兩者結合使用,在治療紅皮病型銀屑病中有著廣闊的應用前景。西醫可以迅速控制病情,中醫提高療效,同時能減少西醫的不良反應,兩者共同使用,還能有效地縮短治療療程[2]。鑒于此,本研究就阿維A 膠囊聯合中醫治療與單一阿維A膠囊治療紅皮病型銀屑病的效果作進一步的探討,并選取紅皮病型銀屑病患者82 例作為研究對象進行對比,結果如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2019 年2 月至2020 年8 月日照市皮膚病防治所皮膚科收治的82 例紅皮病型銀屑病患者為本次研究對象。將全部患者依據隨機數字表法分成兩組,即對照組和研究組,各41 例。對照組中男性23 例,女性18 例;年齡20~63 歲,平均年齡(33.78±4.15)歲;病程3 個月~6 年,平均病程(3.17±1.48)年。研究組中男性22 例,女性19 例;年齡19~62 歲,平均年齡(34.39±3.64)歲;病程5個月~5 年,平均病程(3.04±1.36)年。兩組患者的性別、年齡、病程等一般資料比較,差異無統計學意義(P > 0.05),具有可比性。本研究經日照市皮膚病防治所醫學倫理委員會審核批準。所有患者自愿參加本次研究,并簽署知情同意書。納入標準:符合《中國臨床皮膚病學》[3]中有關紅皮病型銀屑病的診斷標準,且均經過皮膚活檢病理學檢查得到確診。排除標準:①合并嚴重臟器疾病患者;②精神異常患者;③妊娠或者哺乳期患者;④治療前1 個月使用糖皮質激素、免疫抑制劑、維A 酸制劑治療患者;⑤對本次研究藥物過敏者。

1.2 方法 兩組均進行對癥治療,包含抗感染、保持電解質平衡、止癢等,治療4 周為1 個療程,連續治療2個療程,即8 周。對照組給予西醫治療,口服阿維A 膠囊(重慶華邦制藥有限公司,國藥準字H20010126,規格:10 mg×10 片),1 次/d,20 mg/次。研究組給予西醫聯合中醫治療,西醫的用藥方法同對照組。中醫主要是根據辨證分型治療。其中毒熱型,以涼血護陰、清熱解毒為主,藥方組成有金銀花20 g,雞血藤15 g,車前子15 g,白茅根15 g,板藍根15 g,蒲公英10 g,赤芍10 g,牡丹皮10 g,生地黃10 g,連翹10 g,羚羊粉0.3 g;傷陰型,以解毒養血、滋陰潤膚為主,藥方組成有雞血藤15 g,車前子15 g,首烏藤15 g,板藍根15 g,丹參12 g,天冬10 g,當歸10 g,蒲公英10 g,麥冬10 g。以上藥方均以水煎服,1 劑/d,分早晚服用。同時配以中藥泡洗,藥方組成有金銀花30 g,蒲公英30 g,蒼耳子30 g,防風30 g,白鮮皮30 g,紫花地丁30 g,蛇床子30 g,甘草20 g,1 劑/d,以水煎煮洗浴,1 次/d,兩組均連續治療1 個月。

1.3 觀察指標 ①觀察和比較兩組的臨床療效,效果判定主要是參照銀屑病皮損面積和嚴重性指數(PASI)進行評估[4],即PASI積分下降在90%及以上表示為痊愈;PASI 積分下降在90%以內,但在60%以上表示為顯效;PASI 積分下降在60%以內,但在30%以上表示為有效;PASI 積分下降在30%以內的表示無效。總有效率=(痊愈+顯效+有效)例數/總例數×100%。②觀察和比較兩組患者的不良反應情況,如胃腸道反應、皮膚瘙癢、口唇干燥、水腫等。③記錄兩組治療前、治療4、8 周的PASI 積分,并展開比較。

1.4 統計學分析 本次研究采用SPSS 20.0 統計學軟件處理研究得到的所有數據,計數資料用[例(%)]表示,行χ2檢驗;計量資料用()表示,行t 檢驗。P <0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

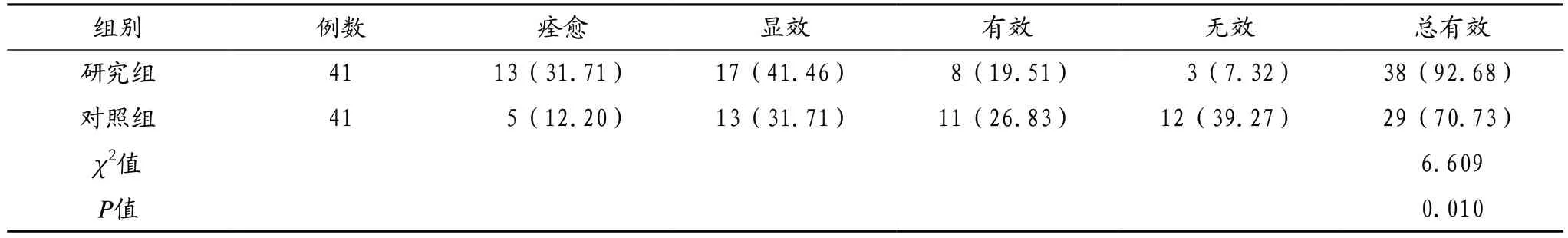

2.1 兩組治療有效率對比 研究組治療總有效率92.68%,高于對照組的70.73%,差異有統計學意義(P <0.05),見表1。

表1 兩組患者治療效果比較 [例(%)]

2.2 兩組不良反應情況比較 治療后,研究組胃腸道反應3 例,皮膚瘙癢1 例,口唇干燥2 例,水腫1 例,不良反應總發生率17.07%(7/41);對照組治療后胃腸道反應8 例,皮膚瘙癢3 例,口唇干燥4 例,水腫4 例,不良反應總發生率46.34%(19/41)。研究組不良反應發生率明顯低于對照組,差異有統計學意義(χ2=6.963,P=0.008)。

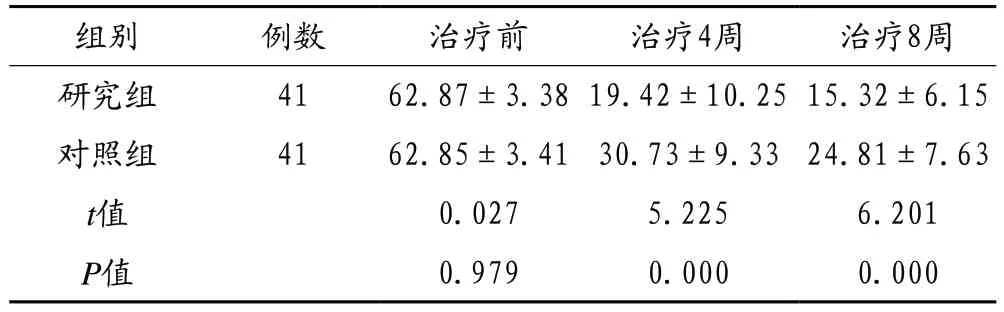

2.3 兩組治療前后PASI 積分比較 治療前,兩組患者的PASI 積分比較,差異無統計學意義;治療4、8 周后均有所下降,研究組的下降程度明顯優于對照組,組間數據相比較,差異有統計學意義(P <0.05),見表2。

表2 兩組患者治療前后的PASI 積分情況比較(,分)

表2 兩組患者治療前后的PASI 積分情況比較(,分)

PASI:嚴重性指數。

3 討論

近年來,由于各種原因導致紅皮病型銀屑病的發病率呈逐年上升的趨勢,該疾病的發生多數是因為尋常銀屑病治療不恰當而引起的,比如在進行期外用較強的刺激性藥物,或者較長時間大劑量使用皮質類固醇激素或者免疫抑制劑,突然停藥或者減量過快,而使癥狀復發迅速導致紅皮病的發生;另外,膿包型銀屑病在膿包消退的過程中也會發生紅皮病;除此之外,也有較少人是因為尋常銀屑病自行演變而成的紅皮病。紅皮病型銀屑病的臨床癥狀表現為全身皮膚呈彌漫性潮紅、腫脹、脫屑或者伴有發熱等。該疾病的病因復雜,起病急,進展快,且容易遷延,治愈難度大,復發率高。臨床上,常以阿維A 膠囊進行治療,該藥物是一種維A 酸類藥物,具有抗炎、抗增殖、抗角化、免疫調節的作用,在紅皮病型銀屑病中的治療效果較好,但是由于該疾病的病程長,容易復發,如果長期使用,容易產生多種不良反應,給治療效果帶來嚴重的影響[5-6]。中醫上認為,紅皮病型銀屑病的病因是由于伏于營血,風邪外侵,血熱毒盛,血燥生風,皮膚失養而引起的,因此,中醫將該疾病分為兩個證型,即毒熱型和傷陰型[7-8]。其中毒熱型的病程相對比較短,多見于紅皮病型銀屑病初期,臨床表現為周身皮膚潮紅腫脹,肌膚灼熱且伴有發熱、口渴、便干燥、舌質紅苔黃或者光剝;傷陰型多見于紅皮病型銀屑病后期,臨床表現為肌膚腫脹減輕、紅斑大面積減退或者皮損顏色變淡,同時伴有大量脫屑,有時候還伴有指甲灰暗、渾濁、增厚,甚至會脫落,另外還伴有口干舌燥、頭暈、低熱、乏力、舌質淡紅、少苔或者苔光剝有裂紋等。因此,在本次研究中,主要是根據患者的實際情況進行中醫辨證治療,對于毒熱型患者,所采用的中醫藥方中含有生地黃、赤芍、金銀花、牡丹皮、板藍根、白茅根等中藥,以達到涼血護陰、清熱解毒的功效;而對于傷陰型患者,所采用的中醫藥方中含有當歸、丹參、雞血藤、首烏藤等中藥,以達到解毒養血、滋陰潤膚的效果;另外,依據中醫的“內治之理即外治之理”的理論加以中藥泡洗治療,藥方中含有蛇床子、白鮮皮、金銀花等中藥,起到清熱解毒、祛風止癢、養血潤膚的效果[9]。本次研究結果顯示,研究組治療有效率92.68%顯著高于對照組的70.73%,差異有統計學意義(P <0.05);研究組不良反應發生率17.07%明顯低于對照組的46.34%,差異有統計學意義(P <0.05)。這提示在中西醫結合治療中,西醫能有效控制病情,中醫提高治療效果且能減少西醫的不良反應。這與劉慧等[10]的研究結果相一致。另外,治療前兩組的PASI 積分相比較,差異無統計學意義(P >0.05);治療4、8 周后均得到下降,研究組與對照組相比較,差異有統計學意義(P <0.05)。

綜上所述,中西醫結合治療紅皮病型銀屑病,不僅取得較好的治療效果,還能減少不良反應的發生,值得在臨床上進一步的推廣和使用。