MRI 與CT 診斷橋小腦角區占位性病變的臨床價值以及影像學特征

盧昊寧 張曉琴 車宏偉 劉驍

橋小腦角區是在人體后顱窩前外側位置,主要組成包括橋腦外緣以及小腦半球前側外緣,其形狀大體表現為錐形立體三角形,橋小腦角區的空間較小,但是其中卻集中了較多處腦部重要神經,有聽神經、三叉神經以及面神經等,這對于人體健康有著極為重要的意義。臨床統計學中發現,橋小腦角區屬于顱內腫瘤發病的常見部位之一,接近14%的顱內腫瘤均發病于該位置,同時發現其有較多的不同種類腫瘤,其中較為常見的就包括腦膜瘤、三叉神經瘤以及蛛網膜囊腫等,由于在橋小腦角區出現的顱內腫瘤種類較多,同時在發病初期并不具備明顯的臨床表征,導致臨床對橋小腦角區腫瘤的診斷困難度較高,而盡早進行診斷對于患者的治療而言,具有極為重要的意義[1]。隨著臨床醫學技術的不斷發展,影像學檢測技術也得到了一定的提升,其中MRI 技術在臨床的應用價值得到多方的認可,其在橋小腦角區腫瘤患者的診斷中應用頻率逐漸增加,所獲的診斷準確性較高,在為患者臨床治療提供依據的同時,深受醫師、患者的認可和接受。本次研究主要針對橋小腦角區占位性病變患者臨床診斷中MRI 和CT 診斷的臨床價值以及影響學特征進行調查和研究。報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院2018 年1 月~2020 年12 月收治的90 例經手術病理確診為橋小腦角區占位性病變患者,男42 例,女48 例;年齡25~83 歲,平均年齡(53.26±9.92)歲;其中12 例三叉神經瘤患者,18 例腦膜瘤患者,14 例膽脂瘤患者,14 例蛛網膜囊腫患者,32 例聽神經瘤患者。患者在參與研究之前,需進行基礎資料登記以及數據統計。患者提供親簽研究知情書、參與同意書。納入標準:①患者符合臨床橋小腦角區占位性病變的診斷標準[2];②患者有明顯頭暈頭痛、聽力下降、面部麻木等癥狀表現;③患者無其他惡性腫瘤;④患者不存在嚴重傳染性疾病;⑤患者不存在嚴重心血管疾病。排除標準:①患者年齡<18 歲;②患者存在嚴重心腦血管疾病;③患者存在嚴重肺腎功能障礙[3];④患者存在嚴重精神障礙;⑤患者存在嚴重認知障礙者;⑥患者處于妊娠期或是哺乳期。

1.2 方法

1.2.1 CT 檢測 使用16 層螺旋CT 機(Siemens)對患者進行檢查,確定為高分辨率檢查,增強前后對患者均進行軸位CT 掃描檢測,進行連續橫斷面掃描檢查,掃描角度參數設置為0°、或是設置為側面傾斜20°,進行層厚、間距參數設置,均為4~10 mm,成像處理選擇冠狀面重建技術。針對需要接受造影檢查的部分患者,造影劑選擇使用歐乃派克,使用劑量為0.2 ml/kg。

1.2.2 MRI 檢測 使用1.5T 超導核磁共振(GE Signa)對患者進行檢查,所有患者均接受平掃檢查。掃描方式為常規軸位,選擇正交線圈進行檢查,進行儀器參數設置,其中層厚參數為6 mm,間距參數為2 mm,矩陣參數則為256×256。患者均需要接受快速自旋回波T2WI、以及T1WI 檢查,選擇矢狀位成像層面處理,對檢測信號等進行常規處理。

1.3 觀察指標 比較兩種檢測方式的病變檢出率、患者接受度,分析MRI 檢測特征性表現(病變腫瘤的位置、囊變以及信號等情況)[4]。針對兩種不同檢測的結果,采取面對面訪談形式,調查患者接受度。分為完全接受、一般接受、不接受,接受度=(完全接受+一般接受)/總例數×100%。

1.4 統計學方法 采用SPSS22.0 統計學軟件處理數據,計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

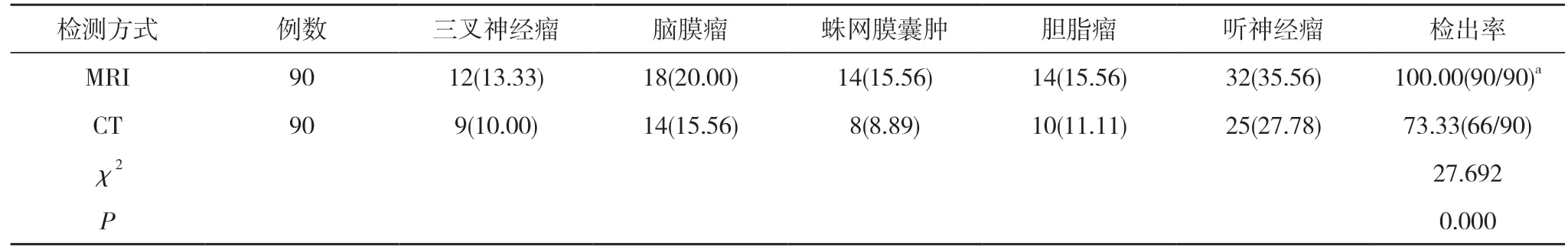

2.1 兩種檢測方式的病變檢出率比較 MRI 檢測對三叉神經瘤、腦膜瘤、蛛網膜囊腫、膽脂瘤、聽神經瘤的檢出率高于CT,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩種檢測方式的病變檢出率比較[n(%),%]

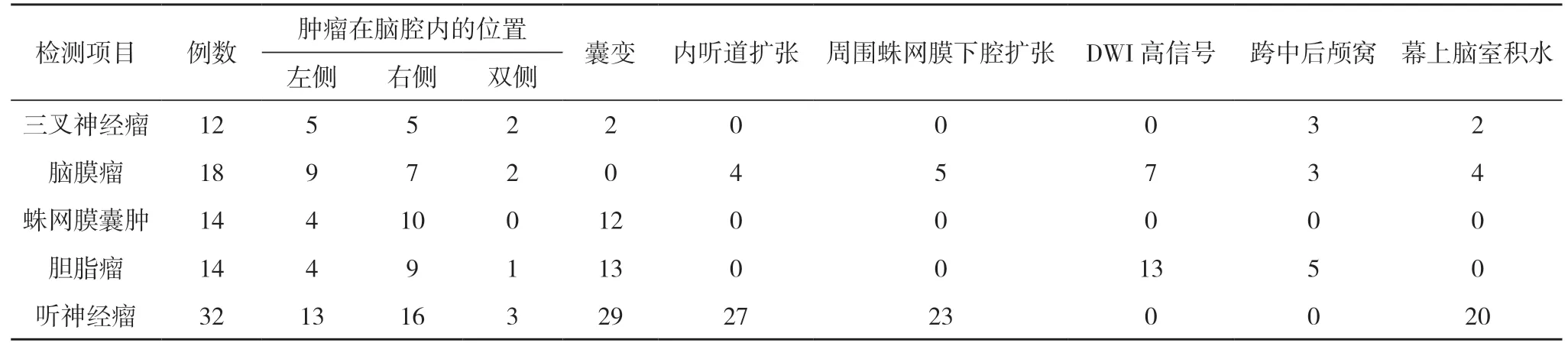

2.2 患者MRI 檢測特征性表現分析 三叉神經瘤表現為囊變、跨中后顱窩以及幕上腦室有積水;腦膜瘤表現為內聽道以及周圍蛛網膜下腔出現明顯擴張、有DWI 高信號、跨中后顱窩、幕上腦室有積水;膽脂瘤表現為囊變、有DWI 高信號以及跨中后顱窩;蛛網膜囊腫表現為囊變;聽神經瘤表現為囊變、內聽道擴張、周圍蛛網膜下腔出現擴張、幕上腦室有積水。見表2。

表2 90 例患者MRI 檢測特征性表現分析(n)

2.3 兩種不同檢測方式的患者接受度比較 MRI 檢測的患者接受度96.67%高于CT 的88.89%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩種不同檢測方式的患者接受度比較[n(%)]

3 討論

橋小腦角區是人體腦部中的一個特殊位置,其表現為不規則的一個立體間隙,主要有橋腦外援、小腦半球前側外援兩部分組成,其處于小腦幕、腦橋臂之間,在相關臨床統計數據中明確指出,此處為顱腦腫瘤常見的區域,且發生的顱腦腫瘤種類不一,臨床根據橋小腦角區腫瘤位置不同,將其分為腦外以及腦內兩種,其中最為常見的就是腦外腫瘤。顱內腫瘤大部分在腦池內出現,部分則發病于周邊臨近組織后,對橋小腦角區入侵,存在良性以及惡性腫瘤的區別,目前主要以良性腫瘤為主[5]。橋小腦角區中出現頻率較高的腫瘤包括腦膜瘤、三叉神經瘤以及蛛網膜囊腫等,同時不常見的包括室管膜瘤、轉移瘤等,大部分的顱內腫瘤在發病初期并不存在明顯病癥,臨床診斷難度較大,而快速準確的對患者進行病情診斷,是臨床對患者進行有效治療的重要基礎[6]。本次研究中,MRI 檢測對三叉神經瘤、腦膜瘤、蛛網膜囊腫、膽脂瘤、聽神經瘤的檢出率高于CT,差異有統計學意義(P<0.05)。

隨著臨床影像學技術的不斷提升,對于橋小腦角區腫瘤患者的診斷效果也得到了一定的提升。不同類型腫瘤存在著明顯的形態特征差異,而其在影像學表現中也存在明顯差異。在橋小腦角區的腫瘤中,聽神經瘤的出現頻率較高,其主要發病于人體內聽道口,隨著病情發展,其會沿著神經項內聽道以及橋小腦角區進行生長,因其阻力較小,同時內聽道出現擴大,使得其擴散幾率較高,因此臨床上多將內聽道擴大,作為對聽神經瘤進行診斷的一項重要依據[7-9]。本次研究中顯示,三叉神經瘤表現為囊變、跨中后顱窩以及幕上腦室有積水;腦膜瘤表現為內聽道以及周圍蛛網膜下腔出現明顯擴張、有DWI 高信號、跨中后顱窩、幕上腦室有積水;膽脂瘤表現為囊變、有DWI 高信號以及跨中后顱窩;蛛網膜囊腫表現為囊變;聽神經瘤表現為囊變、內聽道以及周圍蛛網膜下腔出現擴張、幕上腦室有積水;在橋小腦角區腫瘤發病類型之中,腦膜瘤的發病率較高,僅次于聽神經瘤的發病率,腦膜瘤多于蛛網膜中發生,在橋小腦角區的各個位置均可出現,主要發病位置在蛛網膜顆粒等處。橋小腦角區發生腦膜瘤的幾率是人體顱內腫瘤發病率的14%,其位置緊貼于硬腦膜,生長方向為幕上方向,該病患者主要為中年女性較多[10-13]。膽脂瘤在臨床上也被稱為珍珠瘤,其是顱內較為常見的一種外胚層組織腫瘤,主要發病位置在橋小腦角區的前部、中部,該腫瘤多表現為囊性,其周圍組織并無明顯水腫現象,發病患者多集中在青壯年[14-16]。三叉神經瘤是一種起源為神經鞘膜的腫瘤,其以三叉神經為生長路徑,在顱內腫瘤中并不常見,其多會出現囊變[17,18]。蛛網膜囊腫是在顱內腫瘤中較為常見的一種,屬于先天性蛛網膜內病變,其內有腦脊液填充,相關研究中認為發病機制是因患者機體發育中的蛛網膜出現開裂,或是腦膜合成失敗等情況,導致囊腫出現,后天因素則主要為腦膜炎、或是外傷導致患者蛛網膜粘連,最終囊腫出現[19,20]。同時在調查中發現,MRI 檢測的患者接受度96.67%高于CT 的88.89%,差異具有統計學意義(P<0.05)。這項調查結果進一步說明人們對于MRI 的接受度較高,CT 增強檢測中,患者出現造影劑不良反應的可能性較高,且檢測結果易受到其他因素影響,可能是導致患者對其接受度低的因素。

綜上所述,在橋小腦角區占位性病變患者的臨床診斷中,MRI 的檢測準確率較高,可以對患者病變位置、信號以及組織結構進行準確顯示,臨床診斷價值較高。