分析微創腹腔鏡剔除術治療子宮肌瘤的療效及對免疫功能的影響

王亞尼

外科手術是婦產科比較常用的治療手段,而剔除術多應用于子宮肌瘤等疾病的治療中,臨床實踐效果較為理想[1]。可選擇不同手術方式進行,傳統臨床受到技術限制,需應用開腹式子宮肌瘤剔除術[2]。而現代臨床中各微創技術以及相應設備均已成熟,為此可借助于腹腔鏡實現微創術治療。為進一步掌握微創腹腔鏡剔除術的應用價值,本次研究中分別對40 例子宮肌瘤患者進行調查,探究采用傳統開腹術與微創術治療的臨床療效及對患者免疫功能的影響。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取本院2018 年1 月~2019 年1 月期間行手術治療的子宮肌瘤患者80 例為觀察對象,按照隨機對照原則分為對照組及觀察組,各40 例。對照組:年齡25~49 歲,平均年齡(38.15±5.24)歲;病程5 個月~3 年,平均病程(2.26±0.64)年。觀察組:年齡26~49歲,平均年齡(38.98±5.20)歲;病程6 個月~3 年,平均病程(2.35±0.62)年。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:生化檢查與影像學檢查等確診為子宮肌瘤;均行子宮肌瘤剔除術治療;簽署知情同意書。排除標準:伴隨精神疾病者;合并其他嚴重婦科疾病者;存在凝血功能障礙者。

1.2 方法

1.2.1 對照組 采用傳統開腹子宮肌瘤剔除術治療,操作如下:給予硬膜外麻醉處理,取仰臥位,在下腹部正中入路。縱向切開皮膚,對皮下組織逐層分離,促使盆腔充分暴露。在直視條件下查看盆腔與子宮以及鄰近組織情況,分離存在粘連組織。牽拉脫出子宮,放置到腹腔,查看子宮肌瘤大小與形態等情況。切開子宮壁腫脹明顯部位,顯露肌瘤并應用鈍性剝離方式完成剝離,用電凝刀止血。應用可吸收線縫合子宮肌層,子宮復位,逐層縫合。

1.2.2 觀察組 采用微創腹腔鏡子宮剔除術治療,操作如下:給予氣管插管麻醉處理,取膀胱截石位。選擇臍孔下緣縱向切口1 cm,應用套管針穿刺進入腹腔,建立CO2人工氣腹。在左下腹且2 個長度5 mm 操作孔,右下腹取1 個5 mm 操作孔為副操作孔。應用腹腔鏡探查腹腔情況,確定腹腔異位情況與子宮肌瘤大小等信息。探查后應用電凝鉤切開子宮肌瘤表層包膜,應用相應抓鉗夾住瘤體,分離瘤體與包膜,在操作孔取出剝離后瘤體,應用電凝刀對瘤腔底部止血。縫合子宮肌層,關閉瘤腔,對漿肌層縫合,引用0.9%氯化鈉注射液沖洗術區,一次性關閉所有操作孔。

1.3 觀察指標 ①比較兩組患者手術成功率,隨訪2 年統計患者復發率。②術前及術后3 d 清晨,抽取患者空腹血5 ml,應用Attune NxT 流式細胞儀檢測患者免疫功能指標(CD3+、CD4+)水平。③比較兩組患者治療后并發癥發生情況。

1.4 統計學方法 采用SPSS21.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者手術成功率及2 年復發率比較 兩組患者均手術成功,成功率為100%;隨訪2 年,對照組患者中有2 例復發,復發率為5.00%;觀察組中有1 例復發,復發率為2.50%。觀察組復發率低于對照組,但差異無統計學意義(P>0.05)。

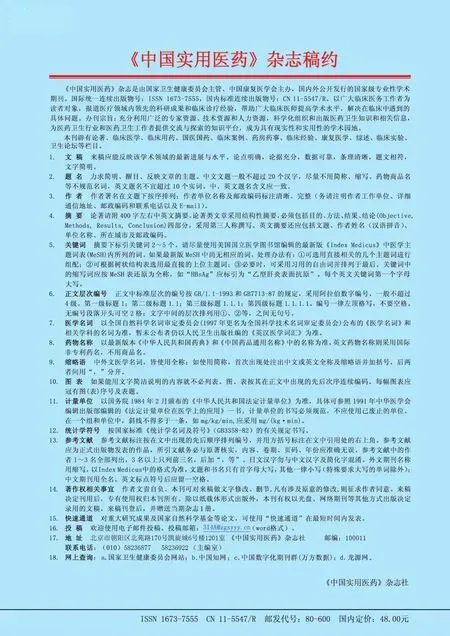

2.2 兩組患者免疫功能指標水平比較 術前,兩組患者CD3+和CD4+水平比較,差異無統計學意義(P>0.05);術后3 d,兩組患者CD3+和CD4+水平均低于術前,但觀察組CD3+和CD4+水平高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者免疫功能指標水平比較(,%)

表1 兩組患者免疫功能指標水平比較(,%)

注:與對照組術后3 d 比較,aP<0.05

2.3 兩組患者術后并發癥發生情況比較 對照組患者中,2 例發生傷口感染,2 例發生腸梗阻,3 例發生盆腔粘連,1 例發生皮膚瘢痕,并發生發生率為20.00%(8/40);觀察組患者中,1 例發生盆腔粘連,未發生傷口感染、腸梗阻、皮膚瘢痕,并發生發生率為2.50%(1/40)。觀察組治療后并發癥發生率顯著低于對照組,差異有統計學意義(χ2=6.135,P<0.05)。

3 討論

子宮肌瘤是子宮平滑肌組織增生而形成的良性腫瘤,為女性最常見的良性腫瘤[3]。子宮肌瘤輕度患者不會有過于明顯的臨床表現,比較容易被忽視,隨著病情的發展會出現下腹墜痛、腰酸、貧血等情況,若不能夠及時治療可能引發卵巢病變,威脅患者的健康[4],也可出現陰道分泌物增多或者陰道排液等情況。肌瘤較大時可能捫及腹部包塊,清晨膀胱充盈時更明顯[5]。肌瘤較大時也可壓迫膀胱、直腸或輸尿管等出現相應的壓迫癥狀[6]。黏膜下肌瘤可引起痛經,漿膜下肌瘤發生蒂扭轉可出現急腹痛,肌瘤紅色變性時可出現腹痛伴發熱。子宮肌瘤可影響宮腔形態、阻塞輸卵管開口或壓迫輸卵管使之扭曲變形等,均可導致不孕[7]。

臨床中針對子宮肌瘤以手術治療為主,常見為子宮肌瘤剔除術。此種手術在多年臨床實踐中證實效果較為理想,且相關操作技術已經成熟,具有較高安全性[8]。但受到不同操作方式的影響,可導致子宮肌瘤剔除術在安全性方面呈現出一定差異。關于此問題已有研究資料顯示,采用傳統開腹子宮肌瘤剔除術,由于手術創傷性較大,術后容易發生切口感染與宮腔粘連等并發癥[9]。而此類并發癥的發生嚴重影響到患者術后生活質量,甚至直接影響到其綜合療效。為此,認為解決手術創傷性問題,可進一步提升子宮肌瘤剔除術的應用價值。在現代臨床中,腹腔鏡技術逐漸成熟,為子宮肌瘤的微創治療提供了全新方向[10]。在腹腔鏡支持下可對子宮肌瘤患者行微創手術治療。且腹腔鏡微創手術與傳統開腹術可達到同樣治療效果。如本次調查結果所示,兩組患者均手術成功,成功率為100%;隨訪2 年,觀察組復發率2.50%低于對照組的5.00%,但差異無統計學意義(P>0.05)。代表微創腹腔鏡剔除術可有效確保原有手術成功率,且術后遠期療效較好。

微創腹腔鏡手術所需操作時間較短,且基于其所作切口較小,可極大減少術中出血量,對于實現術后早期康復具有積極作用。在安全性方面,主要分析了手術對患者免疫功能的影響以及潛在并發癥風險。結果顯示,術后3 d,兩組患者CD3+和CD4+水平均低于術前,但觀察組CD3+和CD4+水平高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。證實與傳統開腹手術對比,微創腹腔鏡剔除術對于患者的免疫功能影響更小。其原因可能為,腹腔鏡手術創口較小,且手術時間較短,極大減少了機體所受創傷,而創傷是造成免疫功能損害的主要因素之一[11,12]。手術治療后部分發生感染與腸梗阻及盆腔粘連等并發癥,但腹腔鏡剔除術治療者發生率相對較低[13]。傳統開腹術基于所作切口較大,且機體暴露與手術室環境時間較長,術后切口愈合難度較高,在此情況下更容易出現感染與腸梗阻等并發癥[14]。而微創腹腔鏡剔除術不需要做較大創口,為此規避了以上風險。

綜上所述,子宮肌瘤治療中采用微創腹腔鏡剔除術療效與開腹術效果相近,但對于患者免疫功能影響較小,且術后不容易發生宮腔粘連等并發癥,安全性較高。