傳統藍染工藝的時尚化演繹

周見微 梁芷悠 劉思源 陳彥汝 鄭茗洋

(重慶外國語學校,重慶400000)

一、前言

傳統手工藝的傳承注重言傳身授,隨著時代經濟的發展,工業化、現代化技術廣泛運用于生產生活中,其已慢慢無法適應社會發展的快節奏,正逐漸遠離人們的生活,許多非物質文化遺產逐漸走向沒落,甚至面臨消亡的境地。

近年來,諸多傳統手工藝被列為國家級或市級非物質文化遺產,保護性措施得到一定的實施。國內對傳統手工藝的振興、扶持計劃才剛剛開始,后續發展值得期待。無論是從政策導向、經濟環境,還是文旅融合發展的升溫,都為傳統手工藝的創新發展提供了條件和切入點。手工藝的發展也應順應時尚的潮流趨勢,更多元化的融入人們的日常生活,成為提升人們生活品質需求的載體,以更加開放的姿態為趨勢、新生活、新需求服務。

二、傳統的染織工藝及應用

藍染是一種古老的印染工藝,中國藍染藝術歷史悠久,秦、漢時期中國就已經熟練掌握了藍染技術。發展至今,人們對傳統藍染工藝的認知更多停留在少數民族的傳統文化之中,它們主要集中于三個地方:云南大理、四川自貢和江蘇南通(主要是海安)。三個地方各具特色的文化特點也使得扎染呈現出各具差異的地域化特征。

藍染工藝可細分為扎染、蠟染、藍印花布等技術工藝,其特征表現方式呈多樣化風格。扎染分為扎和染兩個部分,其工藝流程為使用紗、線、繩等捆扎工具,或各種幾何形夾板等,對織物面料進行扎、縫、縛、綴、夾等手法固定或設計圖案形態,而后再進行染色。不同的扎夾方式可以產生不同的圖案紋樣,即使是同一種技法,也因其全手工操作的原因使得圖案都是獨一無二的,因此扎染具有很大的偶然性,只有在打開后才能看到扎染圖案的全貌。蠟染前期的圖案繪制過程與扎染不盡相同,是用蠟刀將融化好的蜂蠟或者是植物蠟以繪畫的手法繪制到布料上,再經染色、晾干后去蠟,得到最終的布料。而藍印花布則需要通過刻版、刷漿后再進行染色。其最終呈現效果也蠟染相似,處理后都呈現出藍底白花。染織后圖案基本與預期構想一致。經由以上三種藍染工藝制作而成的布料經過后續處理后被應用到服裝服飾、家居裝飾等領域。

三、設計創新路徑

作為高中生,我們一直深愛傳統文化,并愿意深躬于其中。希望從我們的視角,探索文化遺產活在當下的具體方法,探明傳統手工藝“時尚化”、“潮流化”設計理念的推廣傳播方式。本設計以非物質文化遺產——傳統染織工藝為源頭索引,積極探索創新繼承其工藝精髓的方法,讓非遺手工藝煥發活力并融入現代時尚生活。通過詳實的調研到具體的實踐探索,實現手工藝的創新化繼承發展,助力傳統手工藝走進大眾,學習手工藝從業真追求精致與完美的手工精神。

(一)圖樣的創新與潮流化

傳統染織中圖案的選擇大多來源于生活或自然審美的積累再現。尤以動植物、文字、人們的生活場景、幾何圖形及圖樣連續紋樣等最為多見。它們在很大程度上反映了民族的審美及文化傳承,我們往往驚嘆于那些圖案紋樣的精美,及制作者們精湛的繪圖技藝。傳統的生活化題材滿足了人們對于傳統文化的藝術審美需求,而現今人們的審美越發多元化,也對藍染主題選擇和圖案設計提出了新的要求。由此,在創作題材上逐漸衍生出許多符合現代人獵奇心理的題材,這既是傳統文化的體現,同時也是現代審美的產物。

現代人喜歡簡單精致的設計,而傳統題材中主要以煩瑣復雜的動植物為主,在傳統圖案的基礎上,采用現代的表現手法,縮減或者重新組織、排列這些傳統題材,就會呈現出更符合大眾審美及現代時尚生活的手工藝產品。

方案一:重慶元素蠟染創意設計。以蠟染手法繪制重慶地域文化代表元素,展現傳統與現代的碰撞之美。如圖1所示,將具有代表性的重慶元素,諸如解放碑、火鍋、山水、索道、山城棒棒等,通過圖形重構,以圖形創意的手法,輔以蠟染工藝,呈現蠟染裝飾掛畫。

圖1

方案二:英文蠟染系列設計。由于我們所在學校為一所以英語教學為特色的中學,主題圖案創作中希望通過蠟染繪制的形式展現外國語言和文化,實現傳統和現代,中國與西方的融合與碰撞,同時也是校本文化的體現。如圖2所示的設計以英文手寫體展現我校的校訓,或是英文詩歌、名人名言,以掛畫、擺件的形式使其產品化,具有很強的視覺沖擊力與新穎感。

圖2

1.技法的創新疊加運用

“演繹時尚”的意義,就是對手工藝的革命性創新發展。通過創新設計思路的發散,拋開傳統工藝的技法與目的限制,加以運用新的手段和方法,設計開發出既具實用性,又具裝飾性的新穎、獨特、個性的產品,最終符合當代人的審美,滿足當代人的時尚化需要,實現工藝創新與再造設計的意義所在。

制作工藝、技法的創新需要尋求更多的結合,甚至跨界的融合。例如將扎染、蠟染、藍印花布的工藝結合運用于同一設計之中,呈現豐富多變的視覺與肌理效果。除此之外,在染織技法上來講,可使用一些非傳統的材料和工具,按照傳統技法制作圖案,創作出更為新穎的藍染作品。

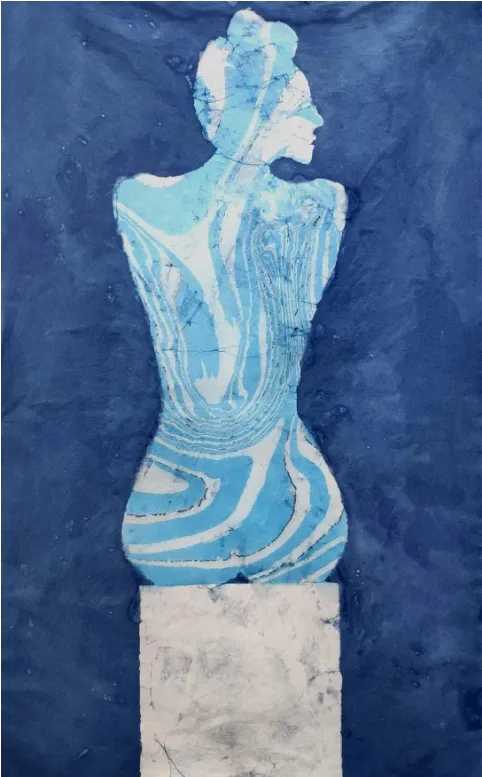

亦或是三種傳統藍染工藝與其它領域的工藝結合。如圖3所示的作品,通過蠟染與墨流制作工藝的結合,創作出視覺差異化明顯、創意碰撞更強烈的設計作品。以傳統工藝呈現西方知名雕塑,又是一中西融合、史今融合的大膽嘗試。

圖3

2.應用的多樣化

傳統手工藝“再造”設計的產品開發制作實踐,開發創作出一批兼具時尚美感與實用性的傳統手工藝產品,是對踐行“振興傳統工藝”的大膽嘗試,無疑對喚起人們對傳統手工藝的興趣,推動傳統手工藝良性的繼承和發展都具有極其重要的積極作用。促進學員從創意到產品成果實現的設計意識形成。利用創新手段,提升產品的工藝附加值,將工藝本身轉化為經濟效益。

因此創新藍染工藝產品的衍生形式,增加產品的使用頻次也是設計的未來發展趨勢所在。增加產品的使用功能,兼具設計感、裝飾感,增加了創意性和趣味性,衍生至時尚設計、文創設計、空間藝術、公共藝術等方面。

本次設計將染織半成品以重構、對比的方式設計制作辦公用品、服裝配飾及其他個性化定制產品等。如圖4所示的產品將扎染、蠟染工藝所制作裁片,依據挎包的功能要求,拼接制作具有實用裝飾性的女士挎包,實現了單一裁片的產品化應用。

圖4

3.推廣模式的創新

傳統手工藝的保留與推介,需要留住傳統手工藝人,而這就需要提升社會對傳統手工藝的認同感,依靠工藝在現代商品社會中的傳承和推廣。除了以物化產品形式進行推廣傳播外,利用潮流媒介進行更為廣泛的傳播也是日益成熟。如通過“抖音”等線上自媒體平臺對傳統手工藝的制作過程進行直播展示,讓大眾更直觀深入的了解其制作流程。同時,借用成熟的線上線下推廣平臺,形成自己的營銷渠道。隨著“文旅熱”的升溫,人們對傳統文化、傳統工藝的關注度越來越高。少數民族手工藝人可采用“前店后廠”的營銷模式,將設計制作與現場銷售結合到一起。院校研究人員、研習所等機構,以及其他傳統手工藝從業者,則可采用線上線下結合推廣。

通過以上種種方式,建立形式多樣及有效的傳播渠道,搭建起手工藝生產與商業市場價值和之間的橋梁,賦予傳統手工藝新的面貌,新的內涵,實現傳統工藝的復活與時尚的重生。

四、結語

實現傳統手工藝可持續繼承發展及時尚化演繹,需結合藝術性、時尚化、差異化和實用性因素,以具體的設計研究實踐,對傳統手工藝“創承”設計方法進行驗證。這既是對藍染等“非遺”傳統手工藝創承發展的大膽嘗試,也是踐行文化可持續設計發展觀的實踐探索,以期對推動社會文明文化的可持續發展貢獻力量。