用對比法探討潘玉良與莫奈的藝術風格

——以《中外美術史》課程改革創新為例

劉媛

(重慶三峽學院 美術學院,重慶404000)

一、潘玉良和莫奈的生平概述

1895年,潘玉良(原名陳秀清)出生于江蘇揚州一個極度貧困的家庭,14歲時父母去世,就被舅舅賣去了青樓。17歲時潘贊化解救了她,改名為潘玉良。1918年,潘玉良考入上海美術專門學校,1925年考入意大利羅馬國立美術學院,1928年回國,1937年再度赴歐,直到1977年在法國巴黎去世。

1937年,潘玉良輾轉途經蘇聯、德國參加法國巴黎萬國藝術博覽會,并準備游覽意大利、希臘、荷蘭等多國進行藝術考察。此后潘玉良僑居巴黎四十年,期間多次想回到祖國,但由于戰火、動亂、重病、法國當局不允許其攜帶作品出境等重重困難,使得其愿望終未實現。1977年,潘玉良病逝于法國,其四千余件遺作輾轉8年運回國內,大部分由安徽博物院收藏至今。

莫奈(1840-1926年),法國畫家,在老師布丹影響下,開始走出畫室到戶外寫生。在巴比松畫派的影響下,后期開始追求油畫本身的肌理及筆觸的質感。

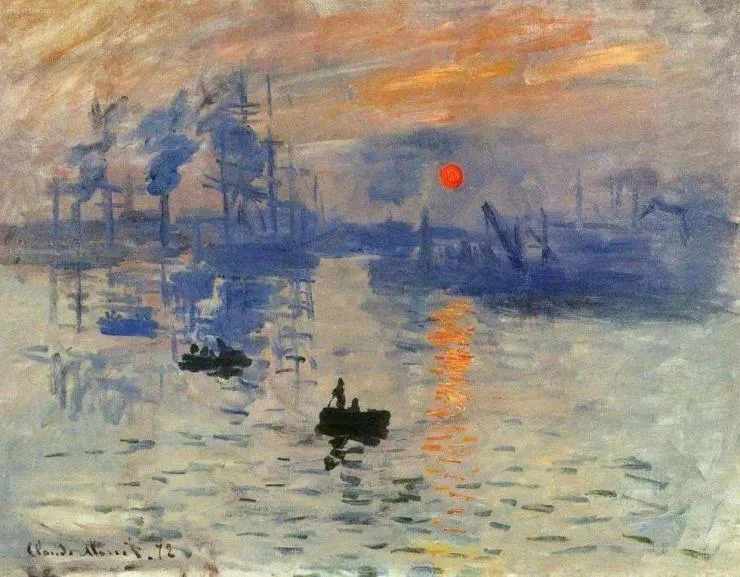

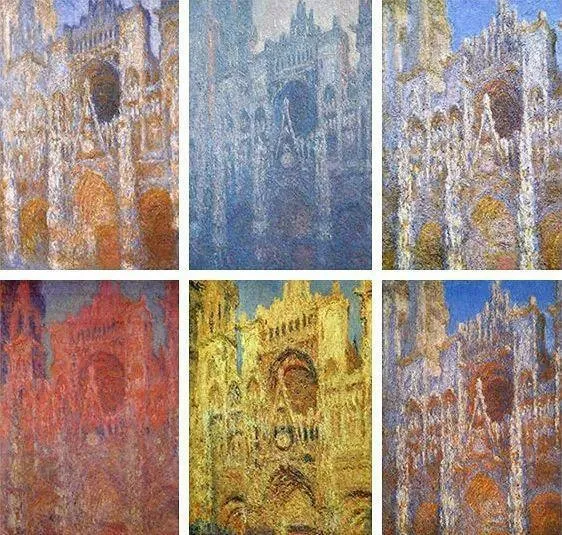

印象派早期創始人之一的莫奈掙脫了繪畫中明暗的束縛,強調用光色反映自然物象。受巴比松畫派和日本浮世繪版畫的影響,加之喜好風景畫,他于1872年創作了《日出·印象》(如圖1所示)。其繪畫語言打破了傳統主題和構圖的約束,將全部焦點放在了對母題的感知和視覺經驗上。莫奈善于觀察自然狀態下千變萬化的景色,并捕捉光線和空氣的氛圍。1892年,他又創作了《草垛》、《盧昂大教堂》組畫(如圖2所示),將創作重點放在了同一場景在不同光線氣氛下的千變萬化。

圖1 莫奈《日出·印象》油畫50cmX65cm 1872年

圖2 莫奈《魯昂大教堂》油畫50cmX65cm 1872年

二、潘玉良和莫奈的藝術風格對比研究

(一)題材對比

1928-1937年,這一時期正是潘玉良在上海美術專科學校和南京中央大學任教的時期,旅行寫生既是其教學方式,也是其創作的重要源泉。安徽博物院館藏潘玉良這一時期的畫作,除兩件白描外,余13幅均為風景寫生作品。潘玉良歸國時期的風景寫生作品在其創作生涯中有非常明顯的階段性特征:這些風景寫生作品內容大多為國內風景名勝或鄉土風情的描繪;同時受到國內展覽風格和所任職學校內中國畫畫家的影響,這些寫生畫作中,潘玉良的畫風更體現了中西融合的探索。

莫奈一生中的大部分作品都在關注并描繪自然景物隨時間變化而呈現出光、色和空氣的豐富變化,他對這種變化的執著描繪是前所未有的,并用盡一生的時間去追逐和表現。莫奈早期的人物畫主要以妻子卡蜜兒為模特,除少數幾幅描繪相對細致的單人室內肖像外,大部分畫面中的卡蜜兒都與戶外風景相結合。畫中的卡蜜兒與朋友們在陽光明媚的草地上、公園里,或者獨自坐在光影斑駁的樹蔭下,又或者打著當時流行的陽傘與兒子在吹著風的田野間。莫奈將戶外的卡蜜兒形象大多用快速的筆觸做簡單的意象性描繪,通過光線的作用下被很好的統一在周圍的風景之中。卡蜜兒去世后,莫奈的作品中就很少再有人物了,主要以純粹的戶外風景畫為主。莫奈的風景畫早期受布丹、巴比松畫派的影響,堅持在戶外寫生完成繪畫,保持對景物生動、真實的感受。

(二)色彩對比

大膽豪放的運用色彩以及對色彩有較強的控制能力都是兩位大師的共同之處。1937年,在第二次赴法留學之前,潘玉良的顏色都是比較寫實的,然而第二次赴法留學之后,她作品的藝術風格就有了明顯的變化。因為在這期間她潛心研習了印象派、野獸派的藝術風格,色彩方面很大程度上受到了馬蒂斯的影響。所以后期她的靜物作品固有色的使用增多,減少和舍棄了環境色和光源的影響。

不同環境、光線下的顏色會產生不同的效果,這要求畫家必須在現場快速完成寫生,否則很難準確地表現豐富和微妙的變化。莫奈不會去描繪細節,而是把精力都放在色彩的處理上。他只對物像在光色作用下的不同反應感興趣,他著重于色彩,不在意物體的外形,這讓畫面中的物體消失在淺色中。最典型的例子就是《日出·印象》,它畫的是一幅海景,畫面非常朦朧,筆觸非常粗獷,畫出了海上日出時霧氣朦朧的感覺。

(三)造型對比

從造型上分析,潘玉良靜物油畫的造型相對來說較傳統,提前安排好位置大小前后關系等,而莫奈的作品則顯得豪放。1892年,莫奈創作了又一個重要的系列作品,就是30多幅的《魯昂大教堂》。在他之前應該從來不曾有人在這座中世紀建筑上看到過如此豐富變化的色彩。莫奈執著地描繪著這些景物隨著時間所帶來的無盡變幻,并在生命的最后給后世留下最動人的《四季睡蓮》。這組作品現在巴黎橘園美術館的橢圓形展廳展覽,充滿變化的睡蓮畫面布置在橢圓形的展廳中,使人感覺到大自然變化的循環往復和無始無終。

(四)構圖對比

構圖是潘玉良從繪畫早期到晚期一直在探索的對象。初期作品其構圖方式還處于一個摸索階段,基本沒有形成自己的風格,如1926年的油畫作品《水果》,這幅畫塑造結實,空間感強,但不是很講究構圖,隨意安排罐子、水果、襯布等,重心感不夠。到了藝術創作的中后期,作品中出現了三角形的構圖方式。

例如,1944年她的靜物作品《花瓶與果盒》(如圖3所示),是一個穩定的三角形構圖,畫面充滿張力和穩定感,較之前期的靜物作品《水果》在構圖方面有了巨大的提升。潘玉良的人物畫作品很多也運用了三角形構圖,如1963年創作的作品《女人》。畫中女子安排在畫面的正中央,頭、臀部到畫面最右側的腳,這幾部分的連線組成一個穩定的三角形,增強了畫面的穩定感和均衡性。整幅畫面雖然顏色很淺,但是由于人物處于三角形之中,畫面絲毫沒有輕飄的感覺,還增強了視覺的穩定性。

圖3 《花瓶與果盒》油畫46cmX54cm 42年

潘玉良于1935年創作的風景油畫《華山棧道》運用了對角線構圖,畫面的山川以對角線的形式分布于左右兩側,同時將中國傳統繪畫中散點透視的構圖方式融入其中,顯得山川看上去宏偉雄壯。她對近景和遠景也做了區分,使畫面顯得更有縱深感,更能體現出山體的高大和陡峭;1946年的油畫作品《窗前女人體》也運用這種構圖形式。

莫奈曾說,在畫干草堆組畫時感覺時間流逝的十分迅速,以致于自己無法追趕,所以他必須更努力地創作才能得到想要的效果。繼干草堆之后的《白楊樹》系列,畫面的構圖變化較多,其表現出不同季節、不同陰晴天氣、晨昏中白楊樹的不同色彩和形態。與靜止的干草堆不同,莫奈用不同的構圖方式表現了白楊樹樹葉的不同形態和樹干的不同線條。

三、結語

綜上所述,雖然兩位大師來自不同的國度,有不同的文化背景,但都對藝術追求完美。潘玉良的一生流連于多種繪畫風格,創作題材和表現語言都在不斷地實踐和更新,藝術風格緊緊圍繞在自在、愜意、美好的情緒線上,時間和空間的改變都沒有讓她偏離。她也曾創作與愛情、親情、社會、戰爭有關的各類題材作品,但最終她堅定地構建著自己的“理想世界”。

從莫奈的《日出·印象》開始,印象派繪畫在后來的歐洲美術界逐漸受到重視,廣大觀眾也慢慢適應了印象派的藝術風格。莫奈在美術界的地位也逐漸提高,他由一個貧困的青年畫家,逐漸成為一名享有社會聲譽和地位的著名畫家。從總體上講,一方面印象派以創新的姿態反對傳統,引起了世界藝術形式的重大變革,催生了后來的現代主義;另一方面,印象派仍然是以模仿自然為宗旨,并沒有完全背棄傳統的寫實主義。