江西贛縣寶華寺大寶光塔考察報告

張帥郝 同超

(湖北美術學院,湖北 武漢430060)

一、前言

贛縣位于江西省南部,是“客家人南遷第一站”,具有悠久的歷史和濃重的文化沉積,境內有一座被群山環繞的著名唐代古剎——寶華寺。寶華寺原名為西堂寶華禪院,明代始稱寶華寺,位于縣城東北隅約69公里的田村鎮東山村龔公山上,唐代隱士龔亳去職后曾棲居于此。唐開元年間,八祖馬祖道一禪師到虔州傳播佛法,在龔公山結茆開山課徒誨眾創叢林①,此后歷代高僧在此研習經法。清康熙二十九年(公元1690年)所立《遵憲免派差文優雜丁碑記》載:

“照得寶華禪寺,創自馬祖大師,奉唐敕建,祝圣選佛道場。屢代禪師參禪說戒,福國佑民梵剎。”寶華寺寶華寺聲名顯赫,名滿禪林,唐代宗李豫敕賜名寶華禪寺,門下弟子在各地創宗立派,馬祖禪師遺風甚至遠播海外②。

自唐迄今,久負盛名,成為江南著名的佛寺。據傳寺內除內有大寶光塔外還有柳公權、李勃等歷代名家的碑銘書法石刻,但大多已不見蹤跡,現存宋碑一通,明碑一通,清碑五通。

二、大寶光塔的性質功用

寶華寺大寶光塔現立于大覺殿內,塔建在“出木井”之上,為寶華寺十大勝景之首,被譽為“江南第一唐塔”。

寶華寺大寶光塔為馬祖大弟子智藏禪師的紀念性墓塔,由唐憲宗下詔敕建。西堂智藏禪師生于開元二十三年(公元735年),寂于元和十二年(公元817年),俗姓廖,虔化人(今贛州寧都人),唐代著名高僧,唐憲宗追封謚號“大宣教禪師”,唐穆宗又封“大覺禪師”謚號。智藏七歲出家,二十五歲受具足戒,于馬祖道一禪師門下修學佛法。智藏與百丈懷海、南泉普愿合稱“洪州門下三大士”,且為三大士之首,深得道一器重,得到馬祖親付袈裟,成為佛教洪州宗的重要人物,道一歸寂后,繼主馬祖法席,由智藏任西堂和尚承傳師教,故世人稱之為西堂智藏。

三、大寶光塔建造年代

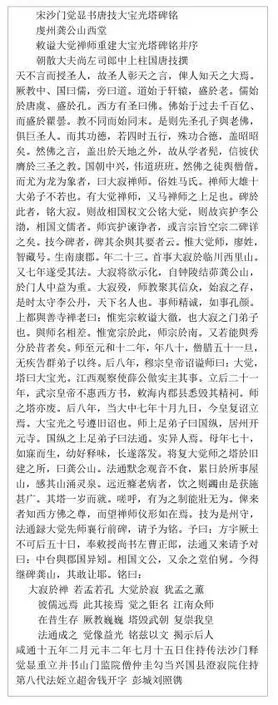

關于大寶光塔的建造年代,大寶光塔塔身銘文與大覺殿前北宋所立《龔公山西堂敕謚大覺禪師重建大寶光塔碑銘》碑銘文均有記述。塔身左右兩側均有銘文,均為楷書。左側共七十七字記文,右側三百零七字記文。《龔公山西堂敕謚大覺禪師重建大寶光塔碑銘》碑碑額“重建大寶光塔碑銘”八字為篆體,字約三寸,左右各線刻一鳳凰。碑文為行書二十四行(見附錄),每行四十字,字約2厘米。

據三初銘文載,此塔始建于唐元和十四年(公元819年),虔州太守李渤為其撰了塔銘,唐長慶四年(公元824年)由皇帝賜給名“大寶光”,唐會昌五年(公元845年)毀于武宗廢佛運動,唐大中七年(公元853年)宣宗復詔重修。原碑銘為唐咸通年間唐技撰,禮部尚書權德輿書丹,現存碑體為北宋元豐二年沙門釋覺顯重立。

四、大寶光塔造型藝術

大寶光塔通高4.6米,底寬2.99米,平面呈方形,通體由白色大理石砌成,故又俗稱玉石塔。是一座典型的唐代單層單檐亭閣式方形石塔,分臺基、塔身、塔剎三大部分,各層逐級內收,下大上小,十分穩固。

1.臺基。

底部為三層重疊的須彌座,自下而上依次為三道腳線覆斗基、浮雕卷云梟混、下層束腰、下枋、二層覆蓮梟混、中層束腰、中枋、三層覆蓮梟混、上層束腰、上枋、覆蓮層、仰蓮層,呈“圭”字形收退。須彌座各部分大多雕飾有精美的紋飾,其中三層束腰內容豐富:下層束腰每面開四橢圓壺門,壺門內部凹進并刻獅子和馴獅人及奔跑的動物形象,四面共16只獅子;中層束腰每面刻滿浮雕鳳凰等瑞獸,共12只;上層束腰每面用四柱隔成五段,內平面作“凸”字形壺門,內雕舞樂伎,像高4.5厘米,寬3.5厘米,僅雞蛋大小,衣冠清晰,五官可辨,手持各色供品和簫、鼓、缽等各種樂器共計15尊,頭戴如意寶冠,更營造了佛國極樂世界的氣氛。覆斗基與三枋均布滿線刻花草紋(部分有剝蝕)線條精美流暢的花卉紋樣,兩層覆蓮梟混圖案也略有不同。大寶光塔須彌座不僅有防水、防潮的實用性又能起到烘托玉石塔的作用。

2.塔身。

塔身四角雕八棱柱,柱底為雙瓣覆蓮礎,塔身正面辟拱券門,內為方室,敬立大覺禪師圣像(為今人制作)。拱門左、右兩側各精雕細刻一魁梧矯健、神態威猛的金剛力士翊衛塔室,力士頭戴鳳翅兜鰲,闊臉濃眉,作嗔怒狀,身披甲胄,肩上獸首披膊,手持寶劍,腰束肚袍,下有垂纓腿裙,腿戴脛甲,足著靴,頭后有內為圓形外為火焰紋桃形頭光。金剛上方各刻有妙音鳥,上半身人頭人身,下半身鳥體鳥爪,背上有羽翼豐滿的雙翅,立于門上振翅欲飛狀。頭梳發髻,臉型豐腴,額頭點志,袒胸露臂,項掛纓珞,臂束釧鐲,左妙音鳥一手執佛珠一手執香花,右妙音鳥一手托舍利寶盤一手執香花,整體造型豐滿飄逸唐風濃郁,妙音鳥出自印度神話和佛教傳說,是佛前的樂舞供養的娛佛神,這種司文藝的“人首鳥”梵語稱之為迦陵頻伽。此外,塔身右側外立面上有線刻圖案與楷體銘文,欄桿內一棵古樹挺立,上端左右各一只飛鶴。塔身左側外立面上亦有線刻植物圖案與楷體銘文。塔身之上為整塊石料雕成的仿殿頂式四坡頂,四條垂脊末端雕卷鼻螭首吻張口吞脊,屋面坡度平緩舒展,翼角出檐飛挑配以樸素的條條瓦壟突出了唐代的建筑風貌。坡側八瓣蓮花紋飾瓦當、花草紋飾滴水雕刻細致,檐椽、飛椽的椽頭均為矩形,檐下斗拱為五鋪作雙抄,分別有轉角鋪作(屋角柱頭上的斗栱)四攢、補間鋪作(柱間額枋上的斗栱)四攢,仿木的櫨斗、華拱、泥道拱、交互斗、二道華拱、慢拱、升等構件雕刻清晰,其中轉角鋪作又添斜拱,結構更為復雜精巧,可見唐代斗拱已臻成熟,斗拱雕刻如此具體在其它唐代所建石塔上較為少見,是研究唐代斗拱樣式演變的重要實例。

3.塔剎。

閣頂砌二層素平檐枋承托塔剎。塔剎占整體高度比例較大,精雕細琢共九層,由底至頂逐層雕作方體剎座、山花蕉葉、覆缽、相輪、仰蓮紋缽狀露盤、相輪、八角傘狀寶蓋、相輪、仰蓮紋缽狀露盤、寶瓶式剎頂。塔剎精致與塔身、塔基的敦厚形成對比。塔剎各層所裝飾之物皆有深意,例如山花蕉葉也稱受花,是中國塔剎特有之物,由中國建筑中的脊飾演變而來;覆缽的原型為半球體竄堵波,這一印度佛塔形式伴隨著佛教藝術的中國化逐漸演變為飾有蓮花紋的覆缽;寶蓋又稱華蓋、天蓋、傘蓋,是王者或者法王釋尊的象征,以寶蓋來供養佛陀,表示佛法覆蓋庇護蒼生之意。

現存的唐代古塔多集中在北方,江南一向比較少,大寶光塔工藝之高超、結構之巧妙、用料之精良不失為古代石塔珍品,雖不很高,但縱觀全塔,比例勻稱,嚴整開朗、莊重典雅,具有唐朝建筑整齊而不呆板、華美而不纖巧、舒展而不張揚、古樸卻富有活力的風格特點,大寶光塔的造型藝術正是盛唐時代精神的完美體現。

圖1 寶華寺大寶光塔實景圖

圖2 龔公山西敕謚大覺禪師重建大寶光塔碑銘

注釋:

①馬祖道一建叢林安頓禪僧,以便講經說法,此為中國最早的佛學院.

②寶華寺影響深遠,韓國、朝鮮、日本的佛教與之都有緣源,朝鮮拜佛教中迦知山派、實相山派和崗里山派都嗣法于智藏禪師.