傳統(tǒng)箏曲在現(xiàn)代性語(yǔ)境下的發(fā)展

——以三重奏《漢江韻》為例

周瑤瑜

(杭州師范大學(xué) 音樂學(xué)院,浙江 杭州311100)

一、前言

古箏,是國(guó)最具代表性的民族樂器之一,戰(zhàn)國(guó)時(shí)期盛行于秦地,迄今已有兩千五百年的悠久歷史。中華民族文化和古箏音樂之間有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系,華夏文明融入古典音韻的古箏中,催生出許多優(yōu)秀的名曲佳作,在不斷發(fā)展的過程中形成了“茫茫九派流于中國(guó)”的箏樂藝術(shù),河南箏派以其樸素、熱情、直率的音樂風(fēng)格特點(diǎn),成為九大流派中重要的一支,河南箏有著悠久的歷史,承載著幾千年的先進(jìn)文明,優(yōu)秀文化世代相傳。表現(xiàn)出河南地區(qū)人民的傳統(tǒng)習(xí)俗,思想感情,同時(shí)體現(xiàn)出河南地區(qū)人民的情感,和追求,具有非常重要的藝術(shù)和人文價(jià)值。

而在日新月異,高速發(fā)展的現(xiàn)代,傳統(tǒng)的河南箏曲也與時(shí)俱進(jìn),在保持本身的傳統(tǒng)性基礎(chǔ)上,不斷創(chuàng)新發(fā)展,在現(xiàn)代性語(yǔ)境下,進(jìn)行著自身的蛻變。何謂現(xiàn)代性語(yǔ)境語(yǔ)境就是語(yǔ)言環(huán)境,語(yǔ)言環(huán)境有多種,我們?cè)谡Z(yǔ)境前加上了“現(xiàn)代性”這一定語(yǔ),代表著現(xiàn)在我們生活在改革開放以來(lái)嶄新的語(yǔ)境下。現(xiàn)代性推動(dòng)著一個(gè)流派的繁衍與發(fā)展,影響一個(gè)民族地方的藝術(shù)思想與價(jià)值理念。

著名作曲家王建民先生曾經(jīng)說(shuō)過:“我們的民族器樂音樂肯定會(huì)朝前發(fā)展的。然而,在挖掘樂器技術(shù)創(chuàng)新的同時(shí),我們必須堅(jiān)守住一個(gè)底線,即中國(guó)的民族樂器,一定要表現(xiàn)出它的民族特色和風(fēng)格特點(diǎn)。”而在三重奏《漢江韻》中各類風(fēng)格性演奏技法的體現(xiàn),是在現(xiàn)代性語(yǔ)境下對(duì)傳統(tǒng)箏曲傳承的最好展現(xiàn)。

二、三重奏《漢江韻》的創(chuàng)作背景與風(fēng)格特征

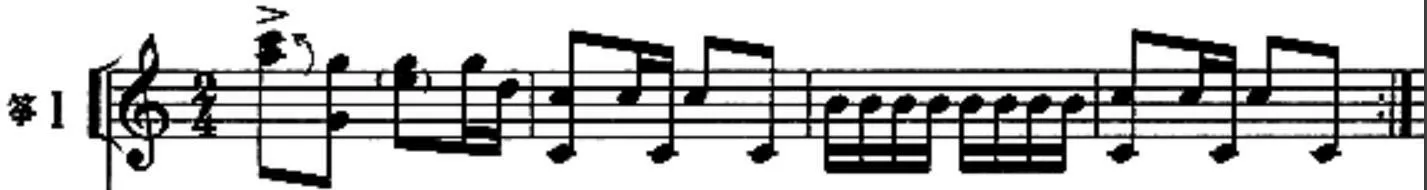

《漢江韻》是喬金文先生于1962年對(duì)河南曲劇的素材進(jìn)行加工、提煉,創(chuàng)作成為一首獨(dú)立、完整的古箏曲。河南曲劇通常流傳于河南及湖北西北部,唱調(diào)優(yōu)美,輕快,因?yàn)楹髞?lái)常將河南曲劇的旋律用于古箏的獨(dú)立演奏,所以漸漸的,一些伴奏樂曲發(fā)展變化成為了獨(dú)立的古箏小曲,這些曲子結(jié)構(gòu)短小精悍,旋律輕快活潑,有著濃郁的地方特色,而《漢江韻》的開頭第一句就與河南曲劇大起板的第一句曲譜完全相同,而整首曲子也是展開圍繞這個(gè)主題核心(譜例1),進(jìn)行一系列的變奏、加花。

譜例1: 《漢江韻》1-4小節(jié)

整首樂曲具有濃烈的地方色彩,地道的河南風(fēng)味的方言感淋漓盡致的表達(dá)了出來(lái),例如,眾所周知河南方言中的一個(gè)代表詞就是“中”,帶有非常爽快的語(yǔ)氣,音調(diào)上揚(yáng)。例如譜例1,開頭“1”和裝飾音“6”,“6”音頭一出馬上滑到“1”,這個(gè)韻味跟河南話的味道非常相似,具有濃烈鮮明的鄉(xiāng)土氣息,使人們?cè)诼犨@首作品時(shí)產(chǎn)生熟悉與親切之感。所以,河南箏曲的演奏特征跟河南方言是息息相關(guān)的。音頭重、旋律起伏大,不管是滑音的豪爽激昂、還是顫音的委婉都組合成了地道鮮明的河南箏派的特色,引人回味。作品非常鮮明的展現(xiàn)了河南人民樸實(shí)、直爽的形象。

三、三重奏《漢江韻》調(diào)式及體裁設(shè)計(jì)的突破性

三重奏版本與傳統(tǒng)的《漢江韻》最明顯的變化體現(xiàn)在調(diào)式調(diào)性方面。傳統(tǒng)箏曲的改編,一方面要與傳統(tǒng)文化的融合,保留傳統(tǒng)版本的風(fēng)格技法,音調(diào)特征;另一方面又要兼顧不斷更新?lián)Q代的現(xiàn)代性審美要求。對(duì)于三重奏這一舶來(lái)品,如何體現(xiàn)傳統(tǒng)元素又兼顧時(shí)代性,一直是作曲家們努力追求的目標(biāo)。

樂曲的調(diào)式運(yùn)用的是中國(guó)傳統(tǒng)的民族調(diào)式,繼承了河南曲劇中的傳統(tǒng),通過五聲調(diào)式“宮,商,角,徵,羽”,使作品很好的“接地氣”。而王中山先生改編的三重奏《漢江韻》則具有創(chuàng)造性的在原有調(diào)式C大調(diào)的基礎(chǔ)上,把倍低音區(qū)“3”改為“4”。使這首新作品形成了雙調(diào)式五聲音列不完全八度周期模式,前半部分C宮調(diào)式,樂曲具有明朗、率真音樂風(fēng)格,后半部分C徵調(diào)式,風(fēng)格含蓄、委婉,使音樂更加豐富多彩。

改編后的《漢江韻》是一首三重奏樂曲,三個(gè)不同的旋律線條的聲部,在節(jié)奏等方面同時(shí)進(jìn)行變化起伏,相互映襯。在三重奏《漢江韻》中用簡(jiǎn)潔且富有節(jié)奏性的旋律作為二,三聲部,將豐富的一聲部主旋律線條完完全全的烘托出來(lái)。樂曲的形式具有創(chuàng)意性,音色統(tǒng)一,如果用樂隊(duì)給《漢江韻》伴奏,是達(dá)不到音色如此融合、音量如此平衡的效果的,王中山先生是在繼承傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)新。傳承性與現(xiàn)代性的結(jié)合是否平衡是評(píng)價(jià)一部改編作品不可回避的問題,前者是空間維度,后者是時(shí)間維度。而在這種結(jié)合的背后,隱含著在現(xiàn)代性語(yǔ)境中,我們對(duì)自己傳統(tǒng)

民族文化的尋根與創(chuàng)新。

四、三重奏《漢江韻》中演奏技法的現(xiàn)代性

作品在連接段落運(yùn)用了一個(gè)新技法——彈輪(見譜例2),一只手在彈奏的同時(shí)完成輪指技法的演奏,由王中山先生首創(chuàng),這在他的很多部改編的作品中都頻繁出現(xiàn)使用,擴(kuò)展了古箏演奏的織體結(jié)構(gòu)。這一段在彈奏長(zhǎng)音的同時(shí)也彈奏其他聲部,產(chǎn)生了多聲部效果,再結(jié)合左手的按音,立體效果增強(qiáng),使作品在聽覺上擁有更豐富的音響效果,可以說(shuō)是將古箏這一樂器的潛力發(fā)揮的淋漓盡致。

譜例2: 《漢江韻》60-61小節(jié)

為了將作品立體的音響效果再度增強(qiáng),王中山老師開創(chuàng)性的運(yùn)用了新潮技法走位多指搖,在多指搖的過程中進(jìn)行左右強(qiáng)弱移動(dòng),將立體化的音響效果通過靈活多變的技法帶給觀眾,渲染了氣氛。

著名古箏演奏家趙曼琴先生提出來(lái)的以“快速”為核心的“快速指序”體系,是將我們的十個(gè)手指充分運(yùn)用調(diào)動(dòng)起來(lái),并全部投入到有效的演奏中。快速指序的出現(xiàn)打破了傳統(tǒng)的八度勾托彈奏形式,使古箏和其他絲竹樂器一樣自由的組合指法進(jìn)行演奏。在三重奏《漢江韻》中,這一段快速指序的華彩段出現(xiàn)曲子的末尾,這是在原曲版本上沒有的,通過這一段快速指序?qū)非葡蛞粋€(gè)高潮點(diǎn),隨著快速指序旋律華麗的攀升,逐步到達(dá)到情感最飽滿,渲染力最豐富的地方,整整四十二小節(jié)不停向前推進(jìn)的旋律,使聽眾留下一個(gè)意味深長(zhǎng)的印象。

五、三重奏《漢江韻》對(duì)古箏創(chuàng)作發(fā)展方向的啟示

(一)推動(dòng)創(chuàng)新技法發(fā)展

在經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展的時(shí)代,受西洋樂器的沖擊,人們的需求越來(lái)越多樣化,傳統(tǒng)與現(xiàn)代一直都有著復(fù)雜的糾纏,古箏演奏技法只有在立足傳統(tǒng)的同時(shí)尋求創(chuàng)新,推動(dòng)傳承與進(jìn)步,才能讓古老傳統(tǒng)的古箏藝術(shù)在現(xiàn)代性語(yǔ)境下煥發(fā)出勃勃生機(jī)。

在《漢江韻》三重奏中,王中山先生起到了非常好的示范,不僅保留了河南箏曲的大指大關(guān)節(jié)托劈等一些傳統(tǒng)的演奏技法,并且和現(xiàn)代創(chuàng)作技法結(jié)合在一起,獨(dú)具創(chuàng)造性的將獨(dú)奏曲改編為重奏曲,并加入快速指序等一系列創(chuàng)新技法,使傳統(tǒng)箏曲接軌現(xiàn)代創(chuàng)作,形成傳統(tǒng)和創(chuàng)新結(jié)合在一起的藝術(shù)風(fēng)格,展現(xiàn)在世人面前,受到了越多越多人的喜愛,為古老的傳統(tǒng)曲目帶來(lái)了新的活力,是現(xiàn)代性語(yǔ)境下傳統(tǒng)音樂靈魂的一次升華。作品緊緊圍繞河南民間音樂的獨(dú)特風(fēng)格,且能夠積極融合西方近現(xiàn)代創(chuàng)作技法,可以說(shuō)開創(chuàng)了現(xiàn)代性語(yǔ)境下古箏創(chuàng)作的一個(gè)全新時(shí)期。

(二)推動(dòng)民族音樂文化的傳播

箏曲創(chuàng)作方法的多元化,使得古箏演奏更加的豐富多彩。緊跟時(shí)代潮流的演奏技法與創(chuàng)作技巧,二者相互促進(jìn),使古箏能夠始終站在時(shí)代前沿,扣人心弦,古箏的生命力也在吸收傳統(tǒng)的優(yōu)秀演奏技法和現(xiàn)代創(chuàng)作技法的基礎(chǔ)上不斷壯大。

十八大以來(lái),習(xí)近平總書記就曾在眾多場(chǎng)合的發(fā)言中談到中國(guó)傳統(tǒng)民族音樂,同時(shí)也表達(dá)了他對(duì)傳統(tǒng)音樂文化的認(rèn)同與尊重,展現(xiàn)出了中國(guó)政府和中國(guó)人民的精神氣質(zhì)與文化內(nèi)涵,文化自信可以說(shuō)給世界留下了深刻的印象。作為與文化相互交融、相互依托、相互促進(jìn)的傳統(tǒng)民族音樂及其載體民族器樂,在新時(shí)期也非常有必要跟上時(shí)代的步伐。“文化自信”不只是一句口號(hào)、一個(gè)理論名詞。中華民族有有著深厚的音樂文化歷史底蘊(yùn),不僅沉淀著我們民族深沉的精神追求,還是奠定了我們文化自信的強(qiáng)大底氣,中國(guó)傳統(tǒng)民族音樂需要抓住機(jī)遇,迎接挑戰(zhàn)。

如今被譽(yù)為“仁智之器”的古箏早已經(jīng)走出了國(guó)門,創(chuàng)作的曲目也不再僅僅是簡(jiǎn)單的傳統(tǒng)五聲調(diào)式,一些應(yīng)運(yùn)而生的人工定弦的曲目不勝枚舉,這些新的創(chuàng)作作品拉近了古箏和國(guó)際的距離,在各國(guó)的文化交流演出中,古箏可以說(shuō)已經(jīng)成為我國(guó)所特有的一個(gè)文化標(biāo)志,使得中國(guó)傳統(tǒng)音樂文化能夠以古箏為載體向外國(guó)展現(xiàn)。傳統(tǒng)民族音樂文化是無(wú)形的,卻能深刻影響有形的存在。越來(lái)越多的外國(guó)友人開始認(rèn)識(shí)與熟知這一樂器,更有甚者,帶著對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)文化高漲的熱情與好奇來(lái)到中國(guó),這同樣也在潛移默化中促進(jìn)了各國(guó)的文化交流,促進(jìn)了中華文化的傳播。王中山先生在創(chuàng)新技法上的大量運(yùn)用,最大限度的發(fā)揮了古箏這一樂器的演奏特色,為古箏走向國(guó)際打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。古箏,這一歷史悠久的傳統(tǒng)民族樂器具有使傳統(tǒng)民族音樂與現(xiàn)代音樂文化相適應(yīng)的能力,能夠跨越時(shí)間、超越國(guó)度,這是現(xiàn)代性語(yǔ)境下古箏藝術(shù)的初心所指,使命所在。

六、結(jié)語(yǔ)

王中山先生在尊重喬金文先生創(chuàng)作的同時(shí),又賦予了這首傳統(tǒng)箏曲新的藝術(shù)生命,在此曲當(dāng)中王中山先生獨(dú)特的創(chuàng)作思維,對(duì)未來(lái)古箏技法的發(fā)展,中國(guó)傳統(tǒng)民樂的發(fā)展都有著深刻而久遠(yuǎn)的意義。作品既保持了傳統(tǒng)民間音樂的風(fēng)格韻味,又有著高超的現(xiàn)代演奏技巧,具有鮮明的時(shí)代氣息,為我國(guó)民族音樂的創(chuàng)作增添了活力,體現(xiàn)了在現(xiàn)代性語(yǔ)境下傳統(tǒng)箏曲的發(fā)展。