寧夏南部山區農田優質糜子品種篩選

杜 璨, 楊 剛,李紅飄,何新全

(1. 楊凌職業技術學院,陜西 楊凌 712100;2.山西路橋建設集團園林綠化工程有限公司,山西 太原 030000;3.陜西省勉縣勉陽街道辦事處,陜西 勉縣 724200)

0 引言

寧夏南部山區(通稱“寧南山區”)屬于黃河中游黃土丘陵溝壑區,自然條件較差,大部分地區年降雨量在350~400 mm,屬于半干旱地區[1]。在寧南山區天然降水是農業生產區唯一的水分來源,該地區是典型的半干旱雨養農業區,干旱已經成為限制作物產量提高的重要因素,嚴重制約著當地農業經濟的發展。但該區光熱資源豐富,農業生產增產潛力很大[2],為此栽培耐干旱、貧瘠的小雜糧,已經成為該區域旱作農業結構調整的重要措施。

糜子(PanicummiliaceumL.)由于其生育期短、適應能力強、抗旱、耐瘠、抗病蟲害能力強等優點[3],成為寧南山區主要糧食作物之一[4],對調整當地農業產業結構,穩定糧食產量、確保糧食安全等具有非常重要的意義。近年來,隨著糜子產品市場需求的增長,寧夏糜子種植面積呈明顯上升趨勢[5],但在糜子的生產過程中,存在著栽培品種繁雜、良種少、品種優勢不明顯等問題[6~7]。不同糜子品種在同一生態區的適應性不同,有不同的農學表現,如何甄別出適合干旱、貧瘠山區的高產品種,是目前需要解決的問題。雖然前人對糜子做了較多研究,但都集中在產量構成、農藝性狀、耕作措施等方面[8~12],而對不同糜子品種耗水特征、水分利用效率與產量關系的研究較少。

試驗在前人研究結果的基礎上,選取10個糜子品種,對其主要的農藝性狀、產量構成要素及水分利用效率進行研究分析,以期為寧南山區篩選出抗旱、耐瘠、抗病蟲害的優質糜子品種,同時為寧南山區糜子優良品種的引入和選育提供理論依據,為本地區優勢小雜糧產業化發展發揮推動力量。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗區位于黃土高原中部偏西寧夏回族自治區固原市原州區河川鄉上黃村(106°45′E,36°02′N),屬于黃土高原寬谷梁狀丘陵區。海拔高度1 590 m,氣溫屬溫涼半干旱地帶,冬春麥過渡區。年平均氣溫為6.2℃,每年7月平均溫度最高, 1月平均氣溫最低[13]。該提取土壤以黃土母質上發育的淡黑壚土和黃綿土為主,其中土壤全N值為0.60 g·kg-1,堿解N值為50 mg·kg-1,速效P值為 8.2 mg·kg-1,速效K值為123 mg·kg-1,有機質值為8.6 g·kg-1,pH值為8.1,容重值為1.15 g·cm-3[13]。

1.2 試驗材料

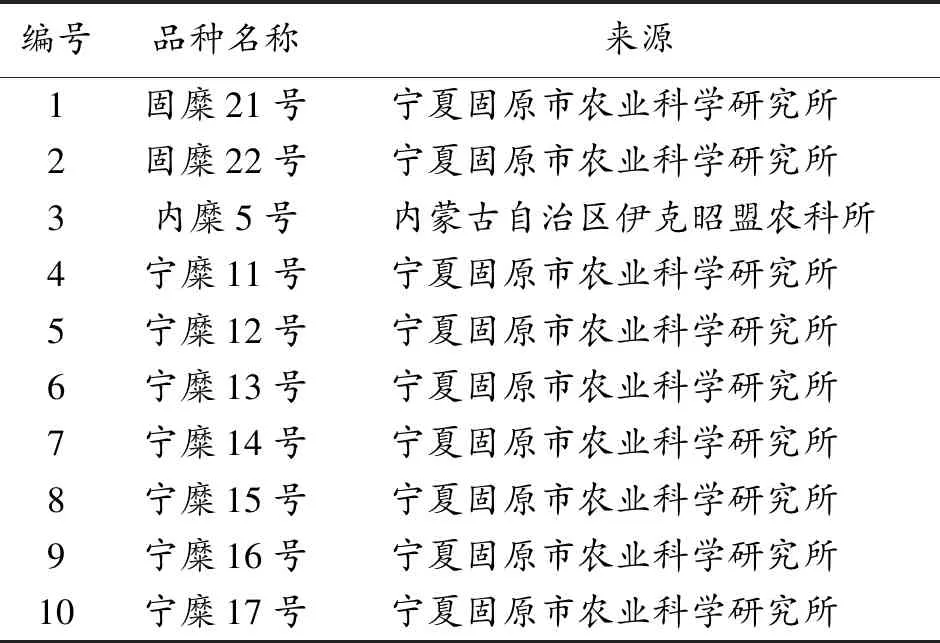

供試品種包括固糜21號、固糜22號、內糜5號、寧糜11號、寧糜12號、寧糜13號、寧糜14號、寧糜15號、寧糜16號、寧糜17號、共10個,育種單位詳見表1。

表1 糜子品種及來源

1.3 試驗設計

試驗于2018年進行,選取10個糜子品種進行品種篩選田間試驗,采用隨機區組設計,共設10個處理,重復3次,試驗小區面積20 m2(5 m×4 m),共30 個小區。采用常規播種,糜子播種量22.5 kg·hm-2(1.5 kg·667 m-2)。行距25 cm,株距4.5 cm,每小區16行,每行90株,留苗密度為90萬株·hm-2。采用常規施肥(N 150 kg·hm-2、P2O5120 kg·hm-2、K2O 30 kg·hm-2);試驗所用氮肥為尿素,含氮46.4%;磷肥為重過磷酸鈣含P2O543%;鉀肥為硫酸鉀,含K2O為50%。在糜子的全生育期內依靠自然降水,整個生育期的降水量為420 mm。

1.4 測試項目與方法

1.4.1 考種與測產 主要農藝性狀考種:在糜子成熟收獲前,隨機取10株進行室內考種,同時調查糜子的株高、穗長、穗莖長、主穗粒重、主穗重、千粒重、干草重。

種子產量測定:試驗成熟后按小區全部收獲脫粒,稱其實際產量(kg)、折合產量(kg·hm-2)。

1.4.2 作物水分利用率 于播種前測定耕層土壤養分、土壤容重和土壤含水率(0~100 cm);收獲后按小區分別測定土壤含水率(0~100 cm)、土壤容重指標。并記錄糜子在全生育期內的降雨量。

土壤蓄水量:土壤蓄水量(mm)=D×H×w×10生育期耗水量:生育期耗水量=(Wb-Wa)+P作物水分利用效率:WUE(kg·mm-1·hm-2=Ya/Eta

式中,D 為土壤容重 (g·cm-3);H 為土層厚度(cm);w 為土壤含水量(%);Wb 為作物播種前土壤蓄水量(mm);Wa 為作物收獲時土壤蓄水量(mm);P 為作物整個生育期降雨量(mm);Ya 為單位面積的經濟產量(kg·hm-2);ETa 為作物整個生育期的耗水量(mm)。

1.5 數據處理

采用Microsoft Office Excel 2010 和SPSS 19.0軟件進行數據處理;采用Origin 9.0 軟件繪圖。

2 結果與分析

2.1 不同糜子品種的籽粒產量比較

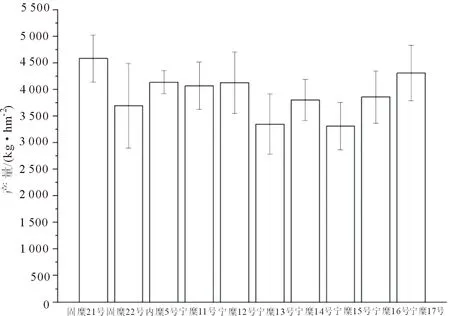

從圖1可知,不同糜子品種的籽粒產量存在顯著差異。10個糜子品種的籽粒產量從高到底為:固糜21號>寧糜17號>內糜5號>寧糜12號>寧糜11號>寧糜16號>寧糜14號>固糜22號>寧糜13號>寧糜15號,固糜21號產量可高達4 585 kg·hm-2,而寧糜15號產量只有3 313 kg·hm-2。綜合分析,固糜21號、寧糜17號、內糜5號產量優異,比低產糜子品種寧糜15號分別高出了38%、30%、25%。

圖1 不同谷子品種籽粒產量

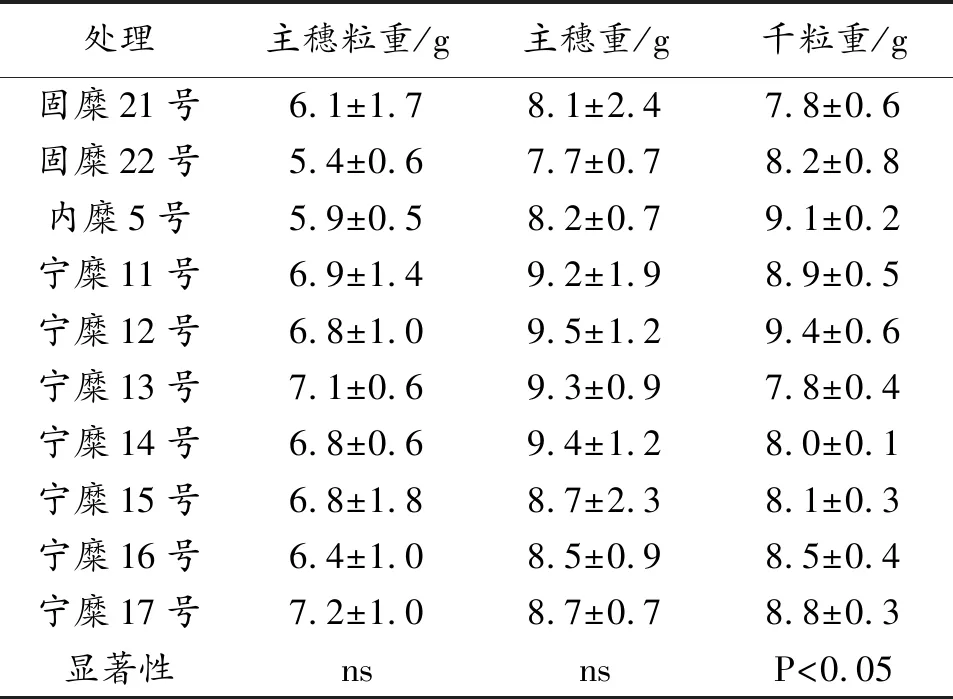

2.2 不同糜子品種的產量構成要素

如表2所示,糜子品種主穗粒重、主穗重的差異雖然不顯著,但糜子千粒重差異達到顯著水平。寧糜17號、寧糜13號、寧糜11號的主穗粒重高于其他處理,分別為7.2 g、7.1 g、6.9 g;寧糜12號、寧糜14號、寧糜13號主穗重高于其它處理,分別為9.5 g、9.4 g 、9.3 g;寧糜12號、內糜5號、寧糜11號的千粒重較高,分別達到9.4 g、9.1 g、8.9 g。

表2 不同糜子品種間產量構成要素比較

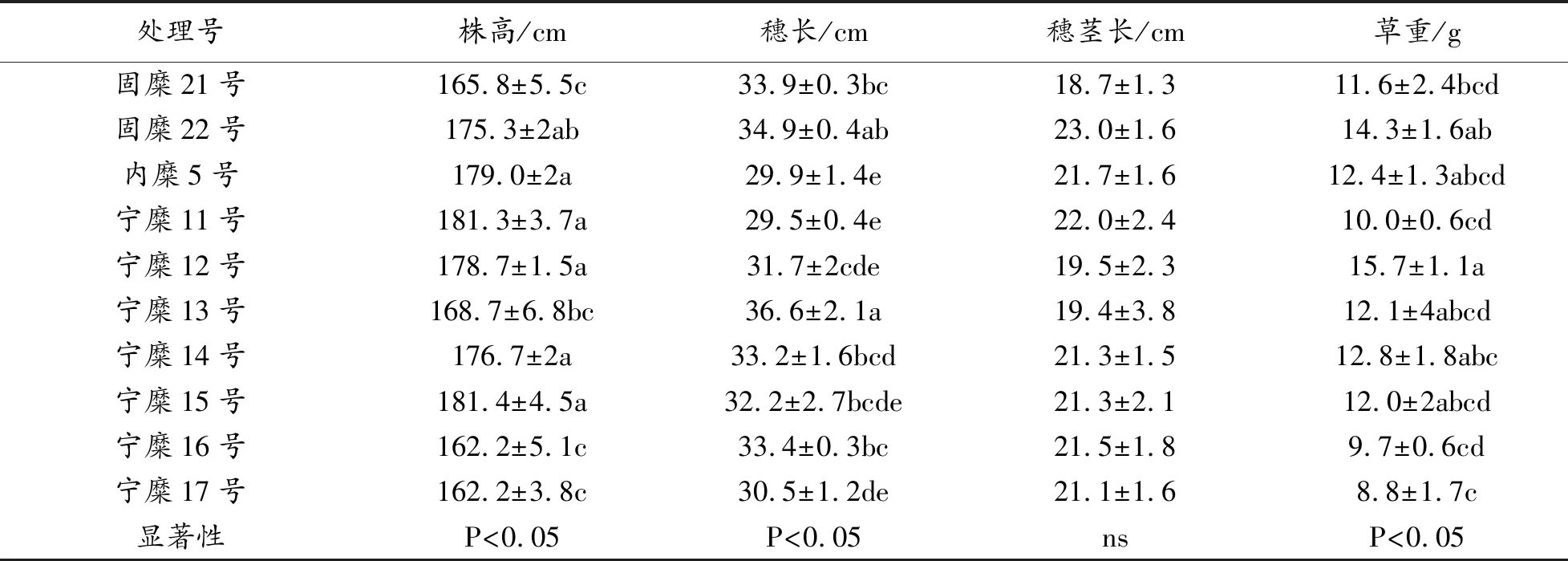

2.3 不同糜子品種的農藝性狀比較

由表3可知,不同品種糜子的株高、穗長、草重有著顯著差異,穗莖長差異不顯著。寧糜15號、寧糜11號、內糜5號株高較大,分別達到181.4 cm、181.3 cm、179 cm。寧糜13號、固糜22號、寧糜16號的穗長與其它品種相比差異顯著;寧糜12號和固糜22號的草重較大,分別達到15.7 g、14.3 g,說明固糜22號與寧糜12號飼草價值很大。

表3 不同糜子品種的農藝性狀

2.4 不同糜子品種的水分利用效率

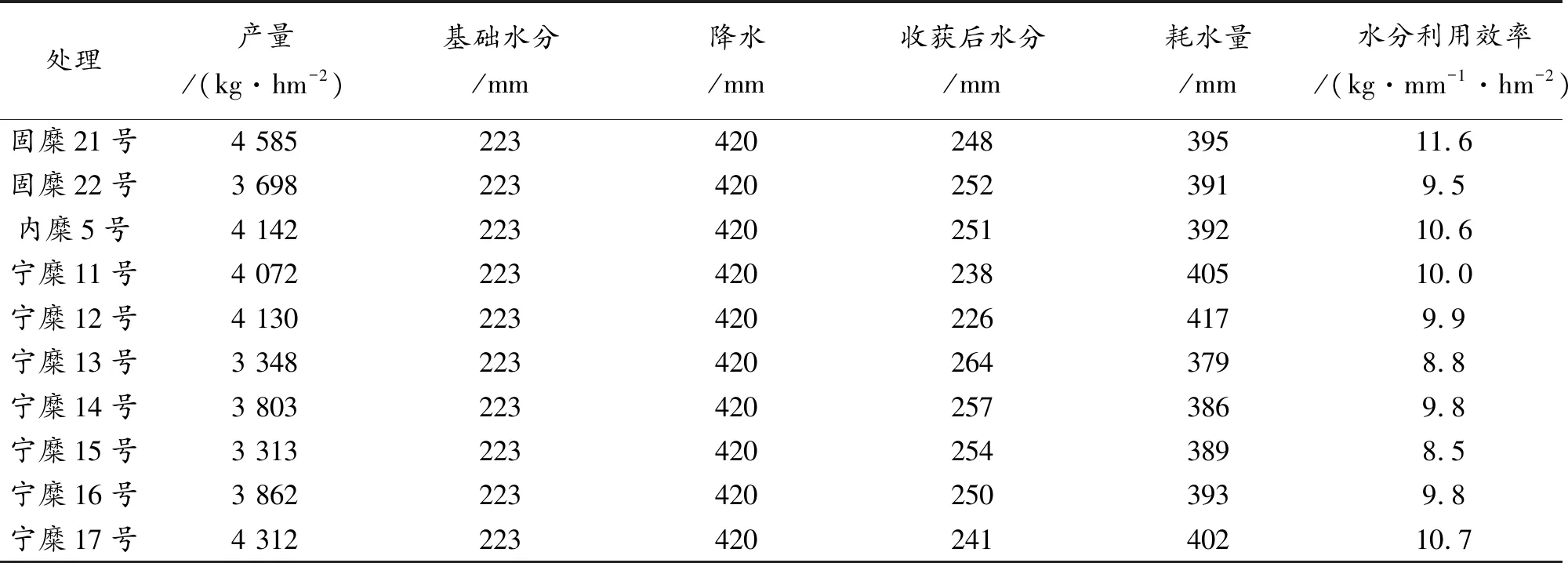

如表4所示,在2018年度作物生育期內降水量達到420 mm,各品種糜子的耗水量在379~417 mm,其中寧糜12號、寧糜11號、寧糜17號耗水量較大,全生育期可達到417,405,402 mm;糜子品種固糜21號、寧糜17號、內糜5號的水分利用效率較其它品種的表現較優,水分利用效率分別為11.6、10.7、10.6 kg·mm-1·hm-2。

表4 不同糜子品種間水分利用效率比較

2.5 不同糜子品種主要性狀的相關分析

由表5可知,產量與主穗粒重、主穗重、千粒重呈正相關,其中,千粒重、主穗粒重達到顯著正相關水平;產量與株高、穗長、穗莖長、草重存在負相關,但不顯著。這說明隨著主穗粒重、主穗重、千粒重的增加,產量有增加趨勢,而隨著糜子株高、穗長、穗莖長的增加,產量有減小的趨勢。

表5 不同品種谷子主要性狀相關系數

3 討論

劉鵬等[13]研究表明在寧南山區谷子產量與單穗質量、單穗粒質量、單株生物量、生育期呈顯著正相關,但是與谷子的株高和穗柄長有著負相關關系。張立媛等[14]對10 個糜子品種產量與農藝性狀的灰色相關度分析中說明,其中單穗重、穗粒重、出糜率和千粒重性狀對糜子產量具有較大影響大,但是株高、穗長的影響相對較小。本研究結果表明,糜子產量與主穗粒重、主穗重、千粒重存在顯著相關關系,這與楊清華等[15]在對糜子的研究結果一致;糜子產量與株高、穗柄長存在負相關,與劉鵬研究結果一致,但與楊如達等[16]研究結果不一致,其研究表明糜子產量與株高有一定關系,可能是是為試驗條件和供試材料不同。依據本試驗結果,可以推測出糜子株高過高時可能會導致植株倒伏,或者由于糜子的營養生長大于生殖生長從而使產量降低[17],在糜子栽培中,根據糜子品種進行合理的密植,充分發揮土、肥、水、光、氣、熱的綜合效能,不僅糜子個體發育健壯,群體之間還能生長一致,從而達到高產穩產的目的。

在干旱半干旱地區,土壤水分是限制作物產量的一個主要因素[18],在作物的生長過程中,水分利用效率是其中的一個重要指標,提高作物的水分利用效率有利于在有限的水資源條件下獲得最高的產量和經濟效益[19]。劉鵬等[13]的研究結果表明,在寧南山區旱地谷子的耗水量與水分利用效率有著線性關系,即隨著谷子耗水量增加,其產量、水分利用效率也會增大。黃桂榮等[20]對10個冬小麥品種間水分利用效率差異及其關鍵影響因素分析表明,水分利用效率主要受到小麥基因型的影響,因此,產量高的小麥品種其水分利用效率也高。邵立威等[21]對華北夏玉米產量及水分利用效率的研究表明,產量高的玉米品種水分利用效率也較高,玉米產量和水分利用效率有著正相關關系,因此要提高玉米水分利用效率,選擇高產玉米的一個重要途徑。本研究中,產量高的糜子品種水分利用效率較其它品種的表現較優,這與王龍昌等[3]的研究結果一致,說明選擇高產品種是提高作物水分利用率的有效途徑之一。

4 結論

通過對10 個糜子品種在寧南地區的比較試驗,結果表明在糜子品種引種和選育中首要考慮因素是主穗粒重、千粒重,其次是水分利用效率。應選擇主穗粒質量大、千粒重較大,水分利用效率高的品種,但不同品種間生物學特性、農藝性狀、產量等各指標差異較大,綜合比較10個糜子品種的各項指標得出固糜21號、寧糜17號、內糜5號產量優于其他品種糜子,其產量構成要素都明顯高于其他處理,并且水分利用效率較高,綜合性狀優良,適合在寧南山區種植。