基于核心素養的“牛頓第一定律”教學探索

林 萍劉 明

(1.福建省莆田第二中學,福建 莆田 351131;2.福建省廈門第六中學,福建 廈門 361012)

《普通高中物理課程標準》(2017年版)指出,學科核心素養是學科育人價值的集中體現,是學生通過學科學習而逐步形成的正確價值觀念、必備品格和關鍵能力.物理學科核心素養主要包括:物理觀念、科學思維、科學探究、科學態度與責任四個方面.課堂是培養學生核心素養的主陣地,要讓學科核心素養在課堂教學中平穩落地,需要教師基于核心素養的培育來設計、組織和優化課堂教學.本文以魯科版(2019版)高中物理必修1第五章第1節“牛頓第一定律”為例,淺談基于物理學科核心素養的課堂教學探索的實踐與思考.

1 基于核心素養的教學內容分析

1.1 課標內容要求

課標中“相互作用與運動定律”的1.2.3內容要求為:“通過實驗,探究物體運動的加速度與物體受力、物體質量的關系.理解牛頓運動定律,能用牛頓運動定律解釋生產生活中的有關現象、解決有關問題.通過實驗,認識超重和失重現象”[1].課標中沒有單獨提到牛頓第一定律,說明牛頓運動定律的整體性.能用牛頓定律解釋生產生活中的有關現象和解決有關問題,其學業質量水平應達到水平4的要求.

1.2 高、初中教材內容比較

牛頓運動定律是整個力學體系的基石,牛頓第一定律又是這個“基石”中的“基石”,它定性地揭示了力和運動的關系,提出慣性的概念,為定量研究力和運動的關系拉開了序幕.初中階段學生對牛頓第一定律進行了初步學習,知道了牛頓第一定律的內容和慣性的概念.在教學前對初高中教材內容進行比較分析,有利于幫助學生在已有知識體系的基礎上實現進一步的闡釋和深入,實現知識體系的進一步建構和完善,挖掘知識體系建構過程中素養提升內涵和知識的教育價值.高中教材與初中相比,主要有三方面的不同.

(1)定律內涵的理解要求不同:初中教材敘述為“一切物體在沒有受到外力作用的時候,總是保持靜止狀態或勻速直線運動狀態”;高中教材敘述為“一切物體總保持勻速直線運動狀態或靜止狀態,除非有外力迫使它改變這種狀態”.高中教材中的表述具有更為豐富的內涵,它強調了力是改變物體運動狀態的原因,突出了第一定律的獨立性和重要意義,也為學習牛頓第二定律做了一定的鋪墊,凸顯物理觀念的發展和完善.

(2)實驗的設計、探究及思維深度不同:初中為斜面小車實驗;高中為伽利略理想實驗,突出科學思維和科學探究,彰顯理想實驗這種科學方法的價值.

(3)科學態度與責任的體現不同:初中對牛頓第一定律建立歷史一語帶過,高中教材將歷史回顧作為重點內容,呈現較為完整的研究歷程,讓學生體會一個規律的獲得是經過一代又一代人努力,不斷糾正、補充完善后才能得到的.不僅能夠激發學生追求科學,勇于質疑創新的情感,更重視物理學發展過程中學科精神的教育價值.

2 基于核心素養的教學目標分析

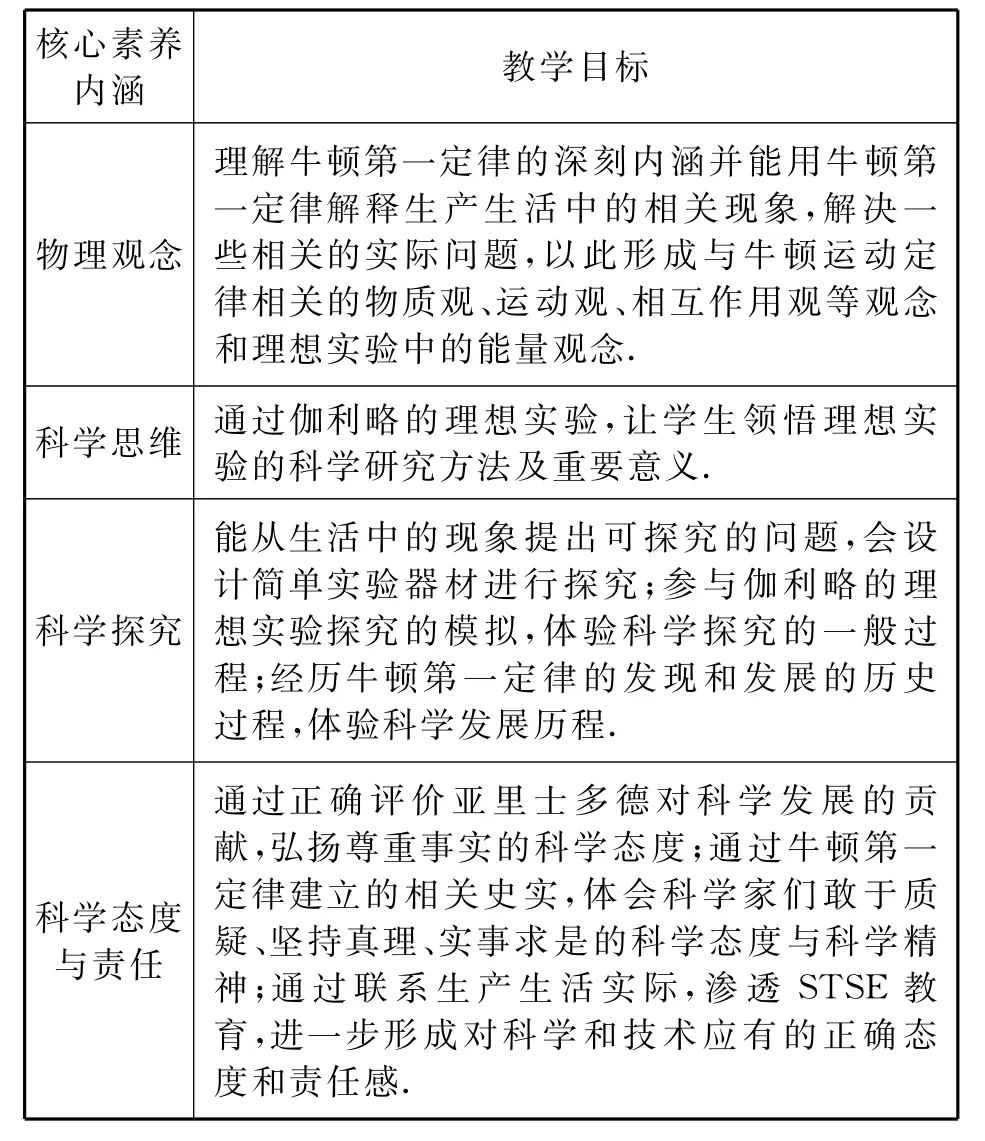

本節課通過伽利略理想實驗來揭示運動和力的關系,讓學生在充分感悟科學思想方法的過程中,深刻理解核心規律的基礎上發展和完善物理觀念,是提升學生物理學科核心素養的極好素材.結合課標仔細研讀教材,制定基于核心素養的教學目標設計如表1.

表1 牛頓第一定律教學目標分析

3 基于核心素養的教學設計思路

圖1 牛頓第一定律教學設計思路

4 基于核心素養的主要教學環節及反思

4.1 情境引入有趣味,啟發思考

(1)播放小狗滑滑板車視頻,如圖2所示.

圖2

(2)問題引導:小狗怎么讓滑板車動起來?(小狗蹬地有動力)小狗上了滑板車后為什么能一起運動?(慣性)小狗和滑板車為什么停下來了?(有阻力)

(3)實驗體驗:輕推一下桌面上的小車和用力推一下桌面上的小車對比,哪種情況小車滑行的遠.

教學反思:視頻激發興趣,問題引導邏輯,實驗增強體驗.經歷感知→思維→體驗的過程,喚醒學生頭腦中的前概念,初步意識到力和運動的定性關系:運動不需要力,力可以使物體從靜止到運動,也可以使物體從運動到靜止.

4.2 理想實驗多維度,激活思維

(1)提出問題:亞里士多德根據生活經驗得出物體的運動需要力來維持的觀點,如果你是伽利略,如何反駁亞里士多德的觀點?(大部分學生能想到阻力使物體停下來)

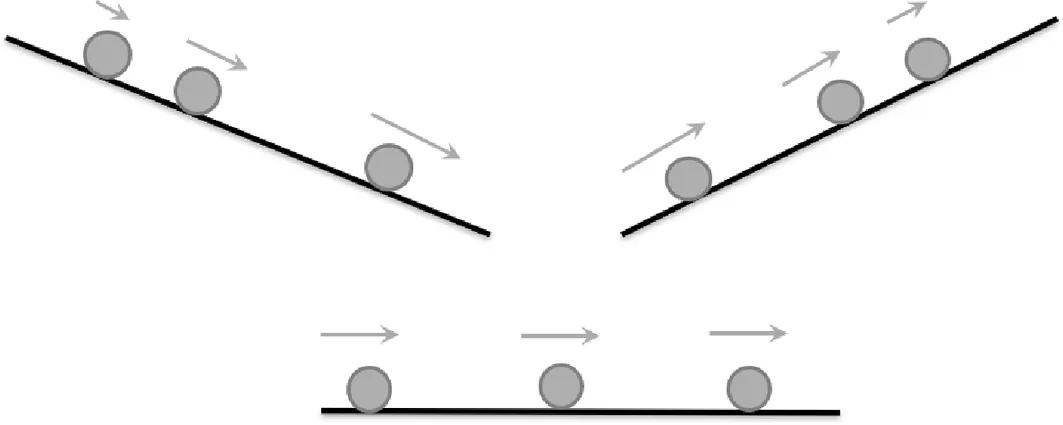

(2)伽利略的思考:如圖3,當一個球沿斜面向下滾動時,它的速度增大;向上滾動時,速度減小.由此猜想:當球沿水平面滾動時,它的速度應該不增不減,然而實際情況球沿水平面滾動會越滾越慢,最后停了下來.伽利略認為這是摩擦作用的結果,他由此猜想:若沒有摩擦,球將永遠運動下去.

圖3

(3)演示伽利略針和單擺實驗:如圖4所示,利用自制的實驗裝置演示,將擺球用細線懸掛在O點,讓擺球從圖示位置的A點由靜止釋放,幾乎能到達等高的D點.改變針的位置,重復剛才的實驗,小球還是能到達等高的位置.在示意圖中把伽利略針和單擺實驗擺球運動軌跡用矩形框出來,啟發學生思考,引導學生將該實驗中沒有接觸面情境轉換成有接觸面的情境,從而得到伽利略理想斜面實驗的雛形.

圖4

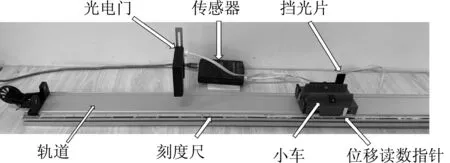

(4)模擬演示理想斜面實驗:實驗裝置如圖5所示.

圖5

演示1:控制斜面的傾斜角度不變,改變斜槽表面的粗糙程度,依次為不放紙條、放置切割好的寬度略小于斜槽寬度白紙條(表面較光滑)和地毯紙條(表面很粗糙)3種情況,從斜面同一位置釋放小球,觀察并對比小球運動所到達的高度.[2]

現象:表面越光滑,小球上升的高度越高.

推理:如果是光滑斜面,沒有阻力,小球將上升到與釋放點等高的位置.

演示2:依次降低右邊斜面的傾斜角度,直至軌道水平,讓小球從左邊斜面同一高度釋放,觀察運動的距離.

現象:小球運動得越來越遠.

推理:將斜面變為水平且沒有摩擦阻力,小球將會永遠運動下去.

(5)總結伽利略理想實驗:引導分析哪些是實驗事實?→進行了怎樣的理想化處理?→科學的邏輯推理→實驗結論.總結出理想實驗=可靠的實驗事實+科學的邏輯推理.愛因斯坦的評價“伽利略的發現以及他所應用的科學推理方法是人類思想史上最偉大的成就之一,它標志著物理學的真正開端.”

教學反思:相比于教材中理想實驗的理論分析和“頭腦”實驗,通過給學生呈現豐富的實驗事實,多維度還原伽利略的思考和研究過程,并利用自制實驗儀器的輔助演示,讓學生經歷物理知識發生發展過程,經歷科學思維、科學推理的過程,掌握科學思想和科學方法.

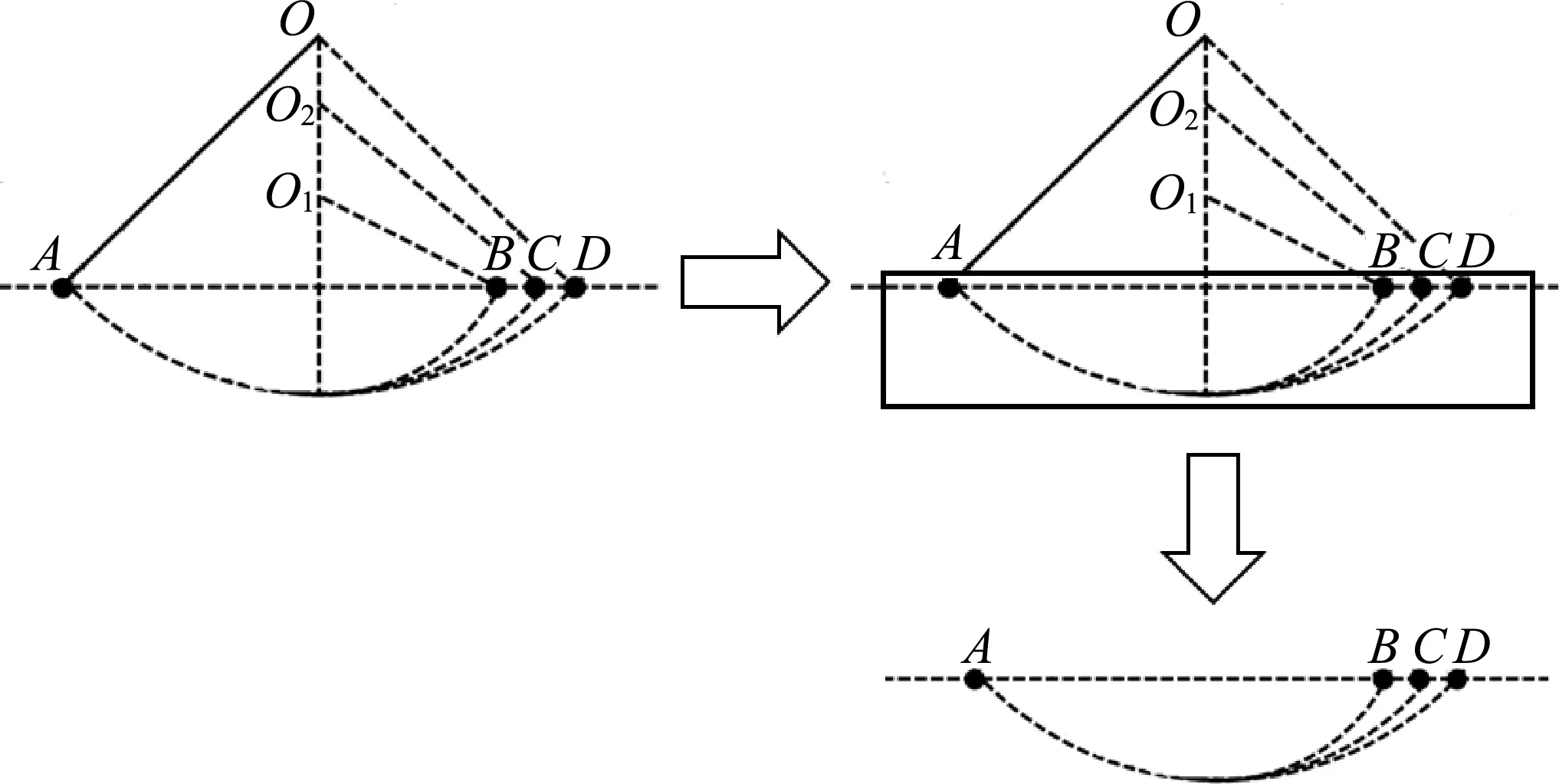

4.3 歷史評價有高度,彰顯價值

回溯力和運動關系跨越2000年的研究歷程,充分挖掘物理學史的教育價值,通過客觀高度地評價科學家在力和運動關系研究進程中的貢獻,感悟科學思想和方法,培養批判質疑的科學精神和團隊合作精神.[3]如表2所示.

表2 力和運動關系的研究歷史及評價

續表

教學反思:以物理學史為重要的教學資源豐富物理課堂,不僅讓學生領悟物理知識背后隱藏的科學思想和方法,也讓學生學會用辯證的眼光評價科學的發展,讓學生從中體會物理的科學本質,培養正確的科學態度和責任.

4.4 規律理解有深度,強化觀念

(1)牛頓第一定律的內容:一切物體總保持勻速直線運動狀態或靜止狀態,除非有外力迫使它改變這種狀態.

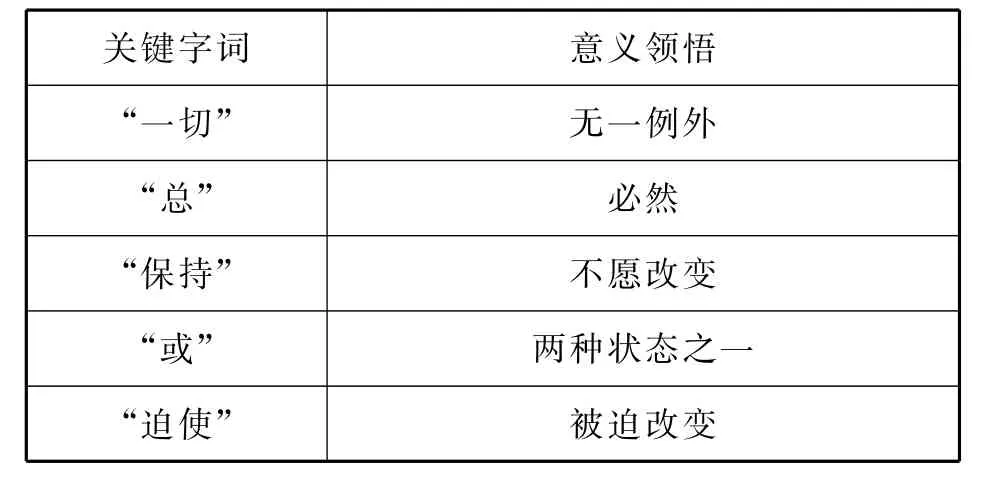

(2)利用表3引導學生對牛頓第一定律的內容關鍵詞句進行剖析,并進行定律內涵理解的辨析:指明了物體不受力時的運動狀態(理想化情況);揭示了物體的一個固有屬性——慣性;闡明了力與運動的關系——力是改變物體運動狀態的原因.

表3

教學反思:讓學生解讀定律表述文本,剖析重點字詞語,抓住要點,提升學生文本解讀能力和自主分析能力,理解物理規律表達的簡潔性、嚴密性,通過定律的剖析進一步強化物質觀、運動觀和相互作用觀.

4.5 實驗設計有梯度,突破難點

(1)空氣炮演示實驗:如圖6所示,利用紙箱和干冰自制空氣炮實驗裝置,紙箱六面封閉,其中一面剪一個圓形的開口,在紙箱中放入干冰,用加熱器加熱后產生霧化效果,用不同的力氣拍紙箱,學生觀察在空中霧化圓圈的運動情況,在課堂中演示氣體慣性.

圖6

(2)吹乒乓球實驗:如圖7,黃、白兩個顏色不同的乒乓球,懸掛在一起,請一學生上臺,用幾乎相同的力吹,觀察哪個球的運動狀態容易改變.最后用手掂掂乒乓球,發現白色球比較輕,黃色球比較重.質量小的物體慣性小,運動狀態容易改變.

圖7

(3)實驗驗證:慣性大小與物體速度無關

①問題引導,初步建立感性認識:速度為10 m/s的乒乓球和速度為5 m/s的鉛球,哪個更容易接住?

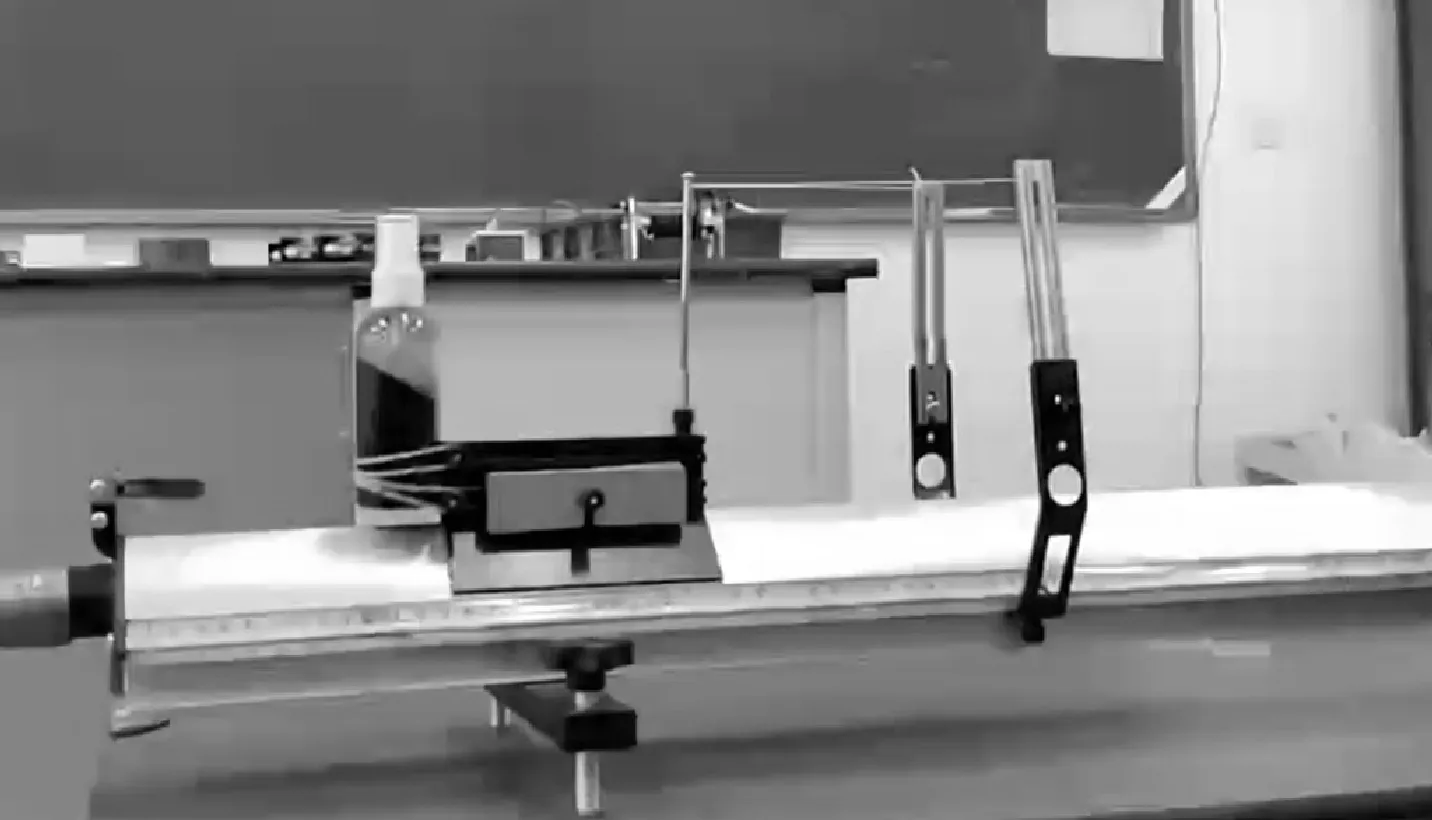

② 演示實驗驗證:實驗裝置如圖8,實驗采集數據表格及分析結果如圖9.

圖8

圖9

在軌道上輕推小車,給同一小車不同的初速度,小車的位移不同.小車初速度不同,滑行距離也不同,那么它們運動狀態改變的難易程度一樣嗎?用提問方式引導學生理解運動狀態改變的難易程度可以用加速度描述.

利用DIS測出小車上的擋光片經過光電門的遮光時間,自動計算出小車的瞬時速度v.記錄光電門到小車最后停止的距離,根據v2=2as算出加速度,圖9數據表明加速度幾乎相等.由此得出結論:慣性大小與物體運動速度大小無關.

③ 邏輯推理,反證錯誤認知:如果速度越大,慣性越大,那么速度越小,慣性就越小,速度為0,慣性也為零,顯然這是不符合實際的.

教學反思:實驗一增加感性認識,讓學生完善一切物體都有慣性的觀念,并以此為基礎引出關于慣性大小與什么因素有關的猜想;實驗二強化實踐體驗,讓學生在探究體驗中深化理解慣性與物體的質量的關系;實驗三突出探究驗證,讓學生走出“速度大、慣性大”的錯誤認識,同時理解加速度可以描述物體運動狀態改變的難易程度,為定量探究力和運動關系奠定基礎.通過進階式的實驗設計,使學生經歷喚醒→完善→重構認知體系的過程,讓學生在深度體驗中完成知識體系的重構,不僅實現學習難點的有效突破,更有助于學生科學思維能力提升和科學本質的認識.

4.6 應用拓展有生活,格物致知

(1)讓學生自主例舉慣性在生活中的應用實例:跳遠時的助跑,釘釘子,拍打棉被上的灰塵……

(2)以風車篩選水稻為例,水稻收割后,要曬干、篩選出干凈、飽滿的稻谷保存,去除空心稻谷及其雜質.播放視頻(如圖10),請同學們利用所學的知識解釋原理并提出技術改進建議.

圖10

(3)播放中國航母上的艦載機著陸訓練視頻,阻攔繩勾住艦載機的瞬間,飛行員會出現紅視現象.自制實驗儀器(如圖11),模擬紅視現象,通過手機慢鏡拍攝,觀察橡皮筋勾住滑塊使滑塊減速運動,在滑塊減速為0的瞬間,紅色墨水會往前傾最厲害.

圖11

教學反思:知識應用與拓展,應聯系注重生活生產實際,盡可能展現生活中的物理現象,讓學生理解物理與生活,物理與生產實踐,物理與社會發展進步的聯系.選擇風車實例不僅讓學生了解水稻的篩選原理,更重要的是讓學生了解我國勞動人民在勞動生產實踐中的偉大智慧結晶,滲透勞動觀念和勞動意識,增強學生民族自豪感.選取中國航母上艦載機訓練視頻,視頻載體本身展現了我國現代科技進步與發展現狀,有益于學生增強民族自信.案例的選取有利于學生認識到慣性的利與弊,引導學生從哲學的角度用辯證的觀點思考物理學發展和進步,樹立正確的科學價值觀,有益于學生科學態度和責任的養成.

5 結束語

教學實踐表明,基于核心素養的教學內容和教學目標分析,廣泛聯系生產生活實際,充分挖掘教學資源,優化情境創設和問題引導,強化探究實踐體驗與交流,優化教學過程設計,引導學生經歷發現、質疑、猜想、探究、分析、交流、應用等重要環節,在深化知識建構的過程中發展完善物理觀念、感悟科學思維、體會科學方法、培養科學態度和責任,才能真正實現從物理學科知識教學向物理學科核心素養培育的轉變.