中美物理教材中科學本質的表征比較研究——以“動量守恒定律”為例

張 玲 黃致新

(華中師范大學物理科學與技術學院,湖北 武漢 430079)

幫助學生發展對科學本質(Natural of science,簡稱NOS)的認識,越來越成為全球科學教育改革的關注點,[1]我國《普通高中物理課程標準》(2017年)中也將其寫進“科學態度與責任”的核心內容.教科書作為重要的課程資源,是課程理念落于教學實踐的橋梁,其涉及科學本質的內容表征影響著教師和學生對科學本質的認識.基于此,本文對中美高中物理教科書進行比較研究,分析各自科學本質表征的特點和差異,期望對改進我國高中物理教材編寫有所幫助.

1 研究設計

1.1 研究對象

筆者選擇了美國高中主流物理教材《物理原理與問題》(Physics Principles and Problems,2005版)的中譯版(簡稱“美國版”)與我國人民教育出版社2019年出版的高中物理教材(簡稱“人教版”)為研究對象.以人教版選擇性必修“動量守恒定律”這一章節的內容,及與此對應的美國版中的第九章“動量與動量守恒”進行比較.需要說明,美國版將角動量守恒的內容也歸于“動量與動量守恒”,本研究中不予討論.

研究對象主要包括序言、正文和欄目.序言指教材中章節的引入部分.正文指以文字或圖片形式呈現在教材的正文部分內容.欄目指在教科書中以非基本教學內容呈現的,目的在于拓展學生視野和能力的部分,如人教版中的“科學漫步”、“STSE”;美國版“未來技術”、“物理學前沿”、“起步實驗”和“迷你實驗”等,由于序言和欄目不是基本教學內容,所以將這兩部分歸類為非正文部分.

1.2 研究工具

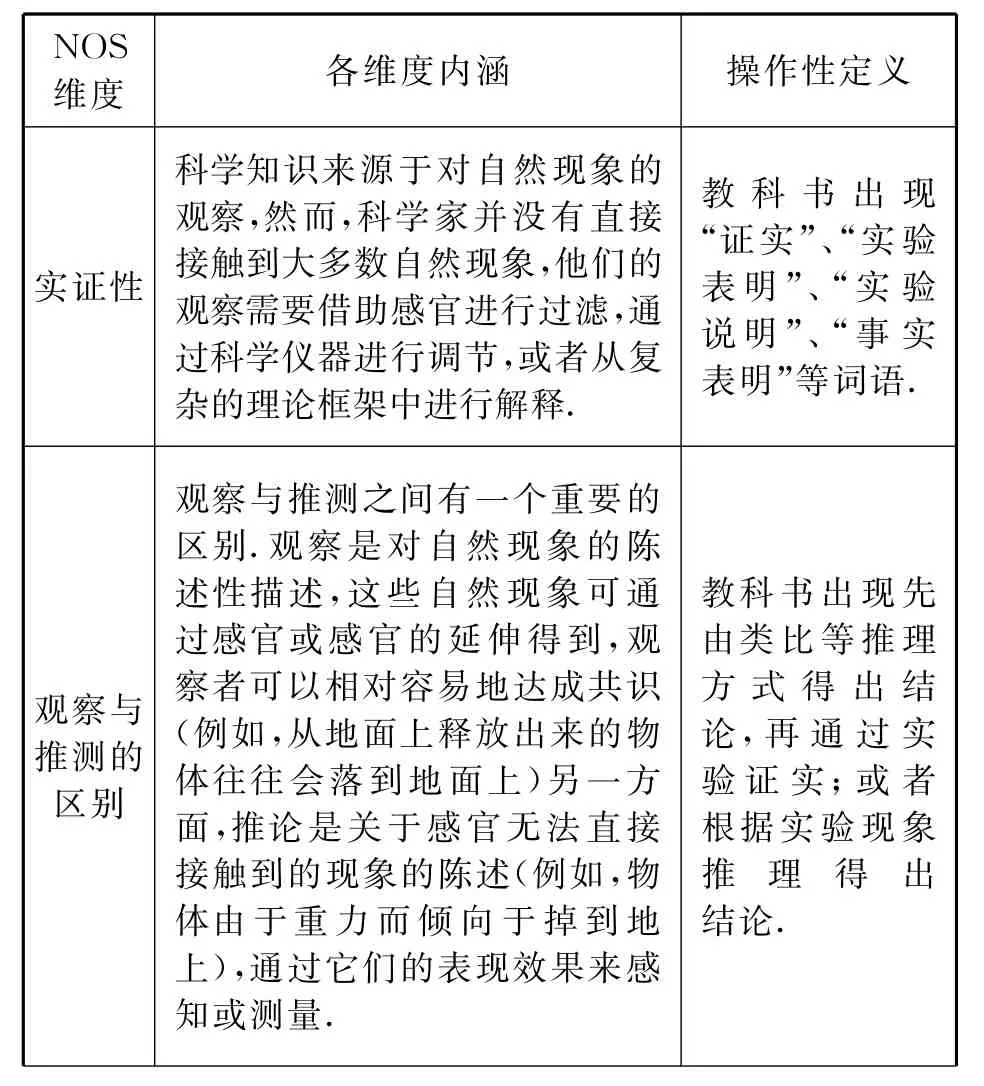

本研究以Khalick[2]等新近修訂的科學本質分析框架作為研究工具,該框架包含“實證性”、“觀察與推論的區別”、“科學理論的本質”、“暫定性”等10個維度建立在理論和實踐的基礎上,已成功用于分析跨度40年的科學教科書,具有很好的結構效度與一致性.表1呈現了本研究所應用的科學本質分析框架以及各維度的操作性定義.限于篇幅僅展現其中的幾個維度分析,完整框架可參見 Khalick的研究.[2]

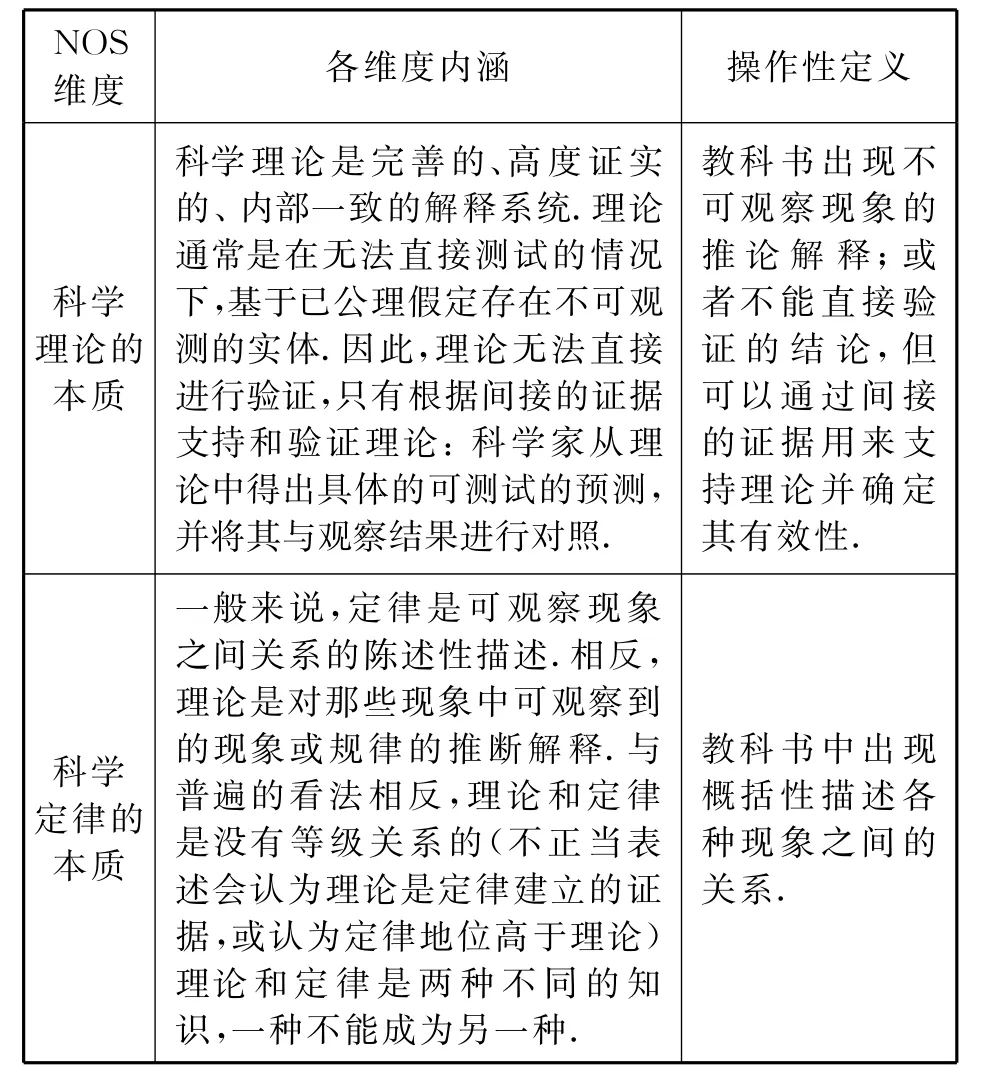

表1 科學本質各維度內涵、操作性定義和對應的表征示例

續表

1.3 研究方法

采用文本分析法對中美教科書中科學本質表征進行定性與定量相結合的比較分析.

以1個完整表述/事例為1個分析單位,如:提及1個新發明即計為1次創造性,以此類推.需要注意的是,操作性定義中提到的關鍵詞如“證實”“創造”等,實際分析過程中需考慮其在語境中的真正含義.

1.4 評分信度分析

為保證統計結果的可靠性和一致性,三位研究者分別獨立分析“動量守恒定律”內容,并將其所屬的科學本質維度進行歸類和頻次統計.統計結果利用SPSS進行計算,三位分析者的一致性系數為0.875,表明三位分析者的統計結果具有良好的內部一致性.

2 結果與討論

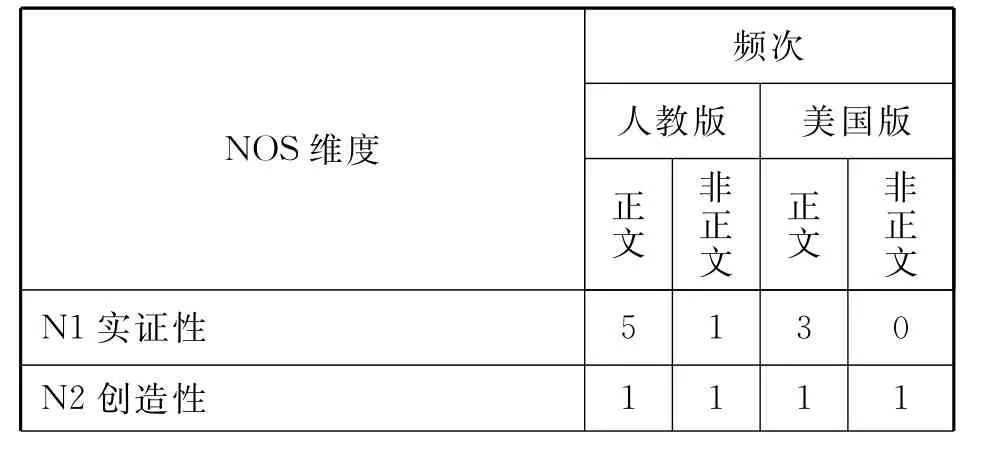

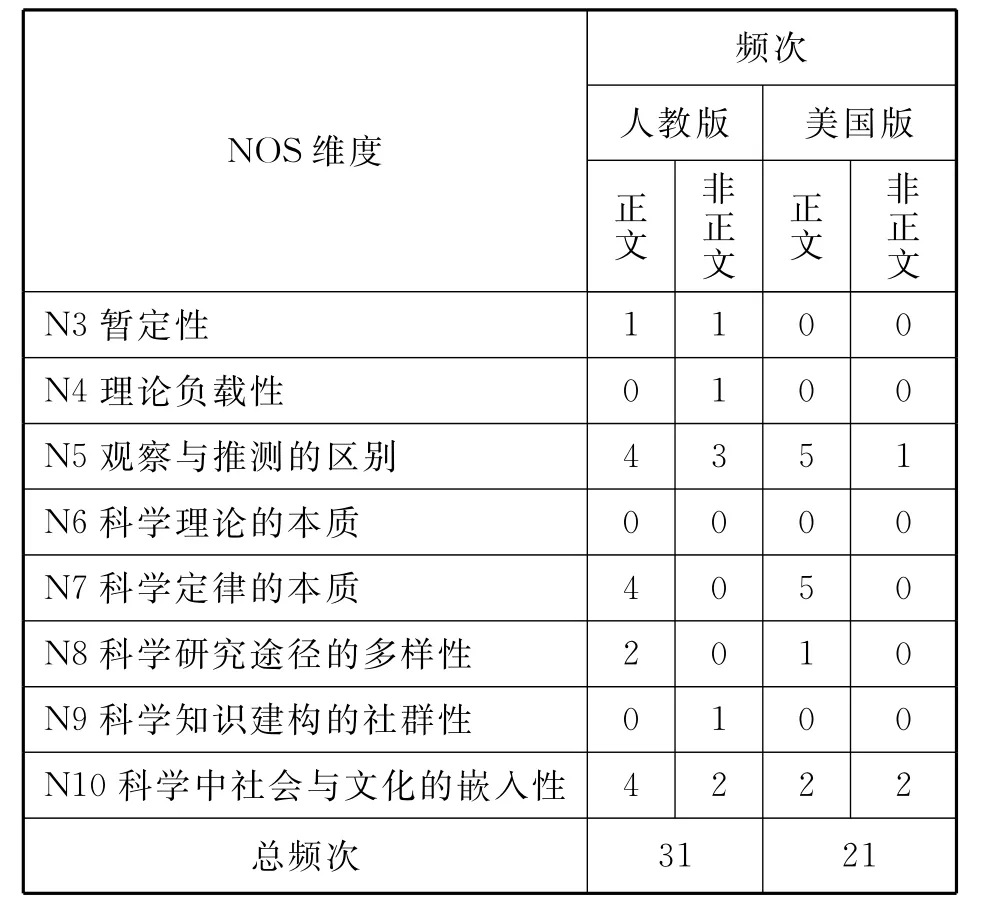

根據分析統計,中美高中物理教科書中關于動量與動量守恒內容的科學本質在總體呈現情況如表2所示.基于此結果的具體分析如下.

表2 兩版教科書科學本質各表征維度頻次

續表

2.1 表征維度覆蓋面對比

人教版教材的內容涵蓋了科學本質的9個維度,缺少了“科學理論的本質”,而美國版教材的內容僅體現了科學本質的60%,缺少“暫定性”、“理論負載性”和“科學知識建構的社群性”、“科學理論的本質”,可見人教版教材表征維度更廣,并且兩版本都缺少“科學理論的本質”.具體的,在“暫定性”維度,人教版強調了動量守恒定律與牛頓運動定律相比適用范圍更廣,提到了牛頓運動定律的局限性;在“理論負載性”維度,提到歷史上用來度量運動強弱的物理量有mv、與mv2的兩種觀點;在“科學知識建構的社群性”維度,介紹了經過半個世紀關于度量運動強弱物理量的爭論,最終經由法國科學家達蘭貝爾研究指出,雙方實際是從不同的角度量度運動.值得一提的是,美國版缺少的維度大多在人教版的非正文部分出現,顯示了兩種教材對于科學本質都強調科學知識本體的傳達,而人教版在此之余還通過非正文部分的介紹,關注科學的發展過程,拓展學生視野,教材編排更立體.

2.2 各維度頻次對比

人教版教科書中科學本質的表征總量多于美國版.并且兩版本教材科學本質各維度的分布均有側重的現象.其中“科學定律的本質”作為書本化知識而成為核心;而“實證性”、“科學中社會與文化的嵌入性”、“觀察與推測的區別”這3個維度都受到了重視,反映、傳達了科學與實踐和邏輯思辨的緊密關系;至于“創造性”、“暫定性”和“科學知識建構的社群性”則占比較少,“科學理論的本質”缺失.

橫向分析各維度頻次分布可發現:兩版本教材中,“科學定律的本質”維度作為嚴肅敘述出現在正文部分,而其它維度則常見通俗化表達于非正文處,且涉及猜想或驗證性的內容出現篇幅大于書本化知識表述的部分,體現了嚴謹的科學講授和探究式物理教學思想的結合.

2.3 特定知識點科學本質維度呈現比較

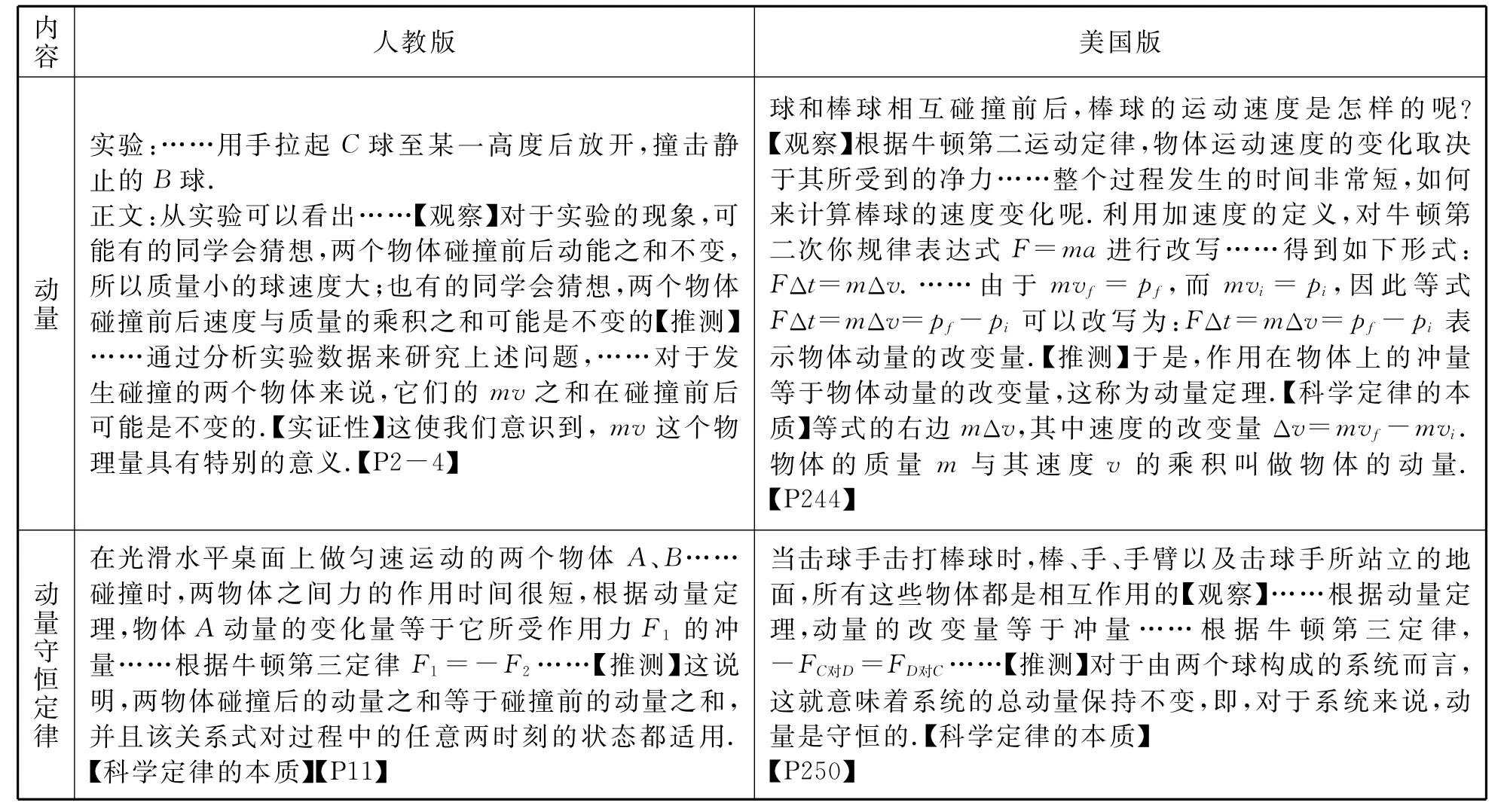

為了呈現中美兩國引入不同知識點時科學本質的表征特點與偏好,筆者將兩版本中動量、動量守恒定律的文本對比進行展示,結果見表3.研究發現,在引入“動量”這一知識點時,兩版本都顯示了科學本質的“觀察與推測的區別”維度:人教版采用從實驗描述中引入“動量”;美國版從動量守恒定律的理論化介紹中引入.因此人教版教材側重于實證性維度而美國版教材偏向于科學定律的本質維度.在引入“動量守恒定律”知識點時,兩版教材都從動量定理與牛頓第三定律著手,引入動量守恒定律.但不同的是,美國版教材以生活中的擊打棒球為切入點,引導學生觀察思考這一現象,再展開推導動量守恒定律,體現了“觀察與推測的區別”;而中國版教材選擇已經模型化的圖像為起點,因此相較美國版缺少了該維度.

表3 動量及動量守恒定律文本分析

3 總結及建議

通過比較分析中美教材科學本質表征的差異,對改進我國高中物理教材的編寫、促進科學本質教育的發展提出以下建議.

3.1 層次化科學本質教育的編排

包括知識點呈現的層次化和語言結構的層次化2個方面:第一,人教版教材科學本質表征維度涵蓋面廣,但各維度的展開順序還需改進,例如直接通過尋找碰撞時的不變量引入動量的概念,對于剛剛結束牛頓運動定律學習的學生而言認知上有跳躍;第二,教材語言結構在表征科學本質時以隱形化為主,例如“觀察與推測的區別”維度對學生引導不足,在設計探究碰撞中動量守恒的實驗一節,很快就給出了動量之和不變的“猜想”.已有研究證明科學本質顯性表達更能增加學生的理解,隱性表達會使學生缺乏基于科學本質框架反思其科學活動的結構化機會,[3]這反映需要進一步優化教材語言結構,以顯形呈現為主,使學生循序漸進理解科學本質.可行的建議是:適當減少諸如“證實”、“實驗說明”、“事實表明”等用詞.多一些推理式、啟發式的表達,例如“觀察”、“猜測”等.通過文本話語表達的改變來潛移默化影響學生對科學本質的理解.

3.2 加強科學本質教育的建設

物理教學在傳授知識的同時也承擔著培養公民科學素養的功能.在這個意義上,高中物理教學不但是銜接更高一級專業化知識學習的橋梁,更是一種通識化的教育,需要傳遞現代科學的懷疑、形式邏輯的理性思維.具體到教材編寫上,就對引入新概念的實驗或假想實驗提出了課堂可操作性的要求,強調“實證性”、“觀察與推論”的維度內涵.同時,促進教師對科學本質教育的理解,拓展課堂互動性和探究性,讓現象、假設、實驗、驗證、批判這樣的科學思維鍛煉過程出現在課堂中.

3.3 開展各表征維度對科學本質教育影響的研究

中美教材引入特定知識點時各維度出現的頻次存在差異,開展這種差異帶來的教育差別的研究,并在此基礎上,合理布局各維度出現頻次.就本次中美教材對比而言,美國版教材習慣從生活現象或邏輯推理出發引入新概念,避免抽象化的實驗,這或許值得借鑒.另外,“創造性”、“暫定性”和“科學知識建構的社群性”維度出現較少,而它們本身表征的是科學理論循環往復發展的客觀過程,可適當增加.