探究課本習題、提高復習效率

摘要:眾所周知,每年各地的中考試題大都源于教材,但高于教材,所以對課本習題的研究就成為必然,同時也是教師的責任和義務,體現了教師的基本功. 同時通過題目變化,滲透數學思想方法,積累解題經驗,提高復習效率,下面就一道課本習題作為中考復習中的探究談點做法,以期拋磚引玉。

關鍵詞:中考;證法;探究

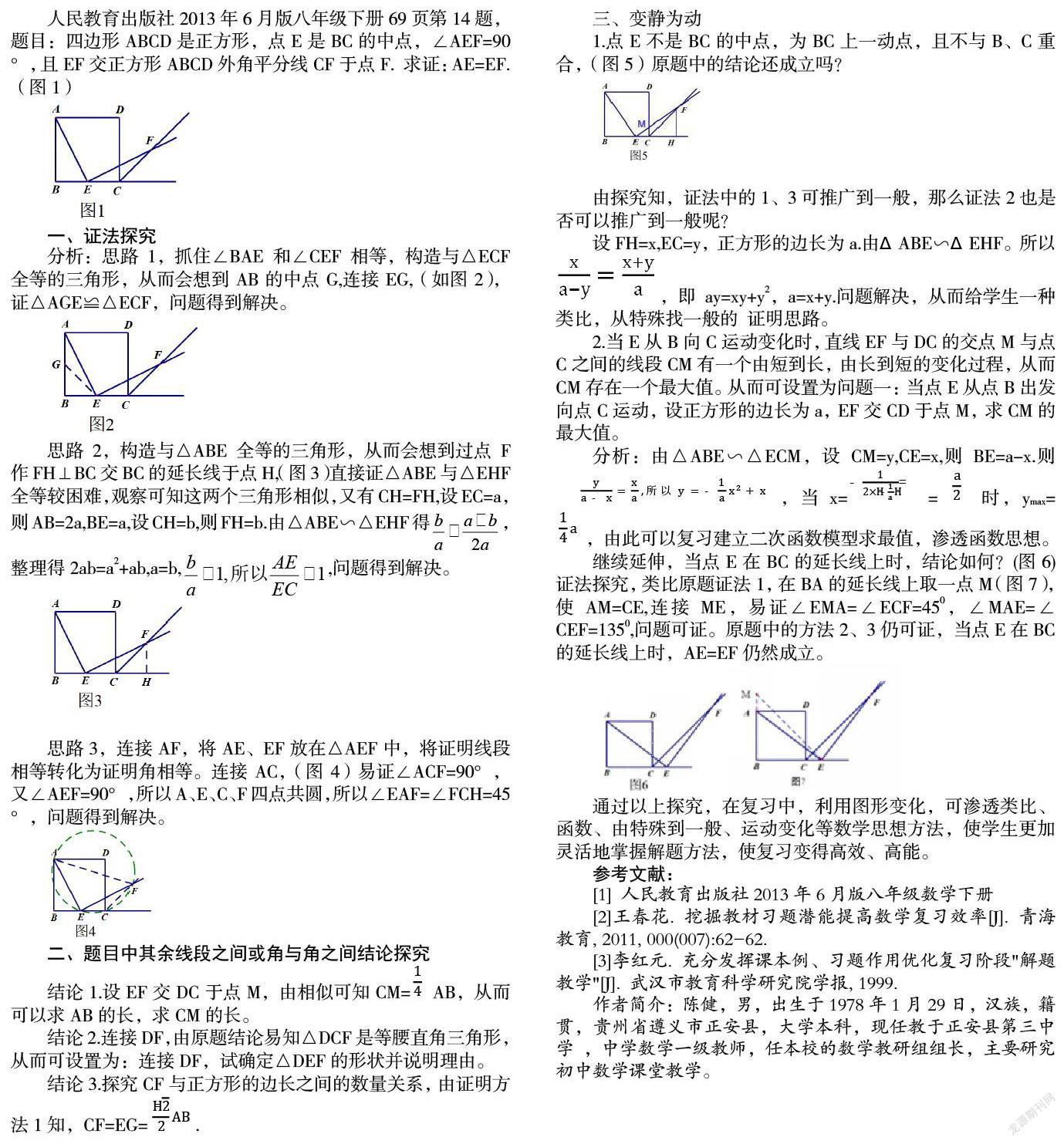

人民教育出版社2013年6月版八年級下冊69頁第14題,題目:四邊形ABCD是正方形,點E是BC的中點,∠AEF=90°,且EF交正方形ABCD外角平分線CF于點F. 求證:AE=EF.(圖1)

一、證法探究

分析:思路1,抓住∠BAE和∠CEF相等,構造與△ECF全等的三角形,從而會想到AB的中點G,連接EG,(如圖2),證△AGE≌△ECF,問題得到解決。

思路2,構造與△ABE全等的三角形,從而會想到過點F作FH⊥BC交BC的延長線于點H,(圖3)直接證△ABE與△EHF全等較困難,觀察可知這兩個三角形相似,又有CH=FH,設EC=a,則AB=2a,BE=a,設CH=b,則FH=b.由△ABE∽△EHF得 ,整理得2ab=a2+ab,a=b, ,問題得到解決。

思路3,連接AF,將AE、EF放在△AEF中,將證明線段相等轉化為證明角相等。連接AC,(圖4)易證∠ACF=90°,又∠AEF=90°,所以A、E、C、F四點共圓,所以∠EAF=∠FCH=45°,問題得到解決。

二、題目中其余線段之間或角與角之間結論探究

結論1.設EF交DC于點M,由相似可知CM= AB,從而可以求AB的長,求CM的長。

結論2.連接DF,由原題結論易知△DCF是等腰直角三角形,從而可設置為:連接DF,試確定△DEF的形狀并說明理由。

結論3.探究CF與正方形的邊長之間的數量關系,由證明方法1知,CF=EG= .

三、變靜為動

1.點E不是BC的中點,為BC上一動點,且不與B、C重合,(圖5)原題中的結論還成立嗎?

由探究知,證法中的1、3可推廣到一般,那么證法2也是否可以推廣到一般呢?

設FH=x,EC=y,正方形的邊長為a.由?ABE∽?EHF。所以 ,即ay=xy+y2,a=x+y.問題解決,從而給學生一種類比,從特殊找一般的 證明思路。

2.當E從B向C運動變化時,直線EF與DC的交點M與點C之間的線段CM有一個由短到長,由長到短的變化過程,從而CM存在一個最大值。從而可設置為問題一:當點E從點B出發向點C運動,設正方形的邊長為a,EF交CD于點M,求CM的最大值。

分析:由△ABE∽△ECM,設CM=y,CE=x,則BE=a-x.則 ,當x= ?= ? 時,ymax= ?,由此可以復習建立二次函數模型求最值,滲透函數思想。

繼續延伸,當點E在BC的延長線上時,結論如何?(圖6)證法探究,類比原題證法1,在BA的延長線上取一點M(圖7),使AM=CE,連接ME,易證∠EMA=∠ECF=450,∠MAE=∠CEF=1350,問題可證。原題中的方法2、3仍可證,當點E在BC的延長線上時,AE=EF仍然成立。

通過以上探究,在復習中,利用圖形變化,可滲透類比、函數、由特殊到一般、運動變化等數學思想方法,使學生更加靈活地掌握解題方法,使復習變得高效、高能。

參考文獻:

[1] 人民教育出版社2013年6月版八年級數學下冊

[2]王春花. 挖掘教材習題潛能提高數學復習效率[J]. 青海教育, 2011, 000(007):62-62.

[3]李紅元. 充分發揮課本例、習題作用優化復習階段"解題教學"[J]. 武漢市教育科學研究院學報, 1999.

作者簡介:陳健,男,出生于1978年1月29日,漢族,籍貫,貴州省遵義市正安縣,大學本科,現任教于正安縣第三中學 ,中學數學一級教師,任本校的數學教研組組長,主要研究初中數學課堂教學。