針灸結合康復治療對中風偏癱運動功能的臨床效果研究

王任勝 王瑩 孫向陽 續龍

山東省泰山療養院,山東 泰安 271000

1 資料與方法

1.1一般資料 選取2018年5月-2019年5月本院康復科收治的70例中風偏癱患者為研究對象,并依據隨機數表法將其分成對照組和觀察組,每組各35例,其中對照組患者中男性占24例,女性占11例,年齡為45~76歲,平均年齡為(60.11±9.98)歲,經臨床診斷對照組35例患者的中風類型主要包括缺血性中風和出血性中風;觀察組患者中男性占22例,女性占13例,年齡為46~77歲,平均年齡為(61.93±9.62)歲,臨床診斷其缺血性中風患者占28例,出血性中風占7例;兩組患者的家屬均在了解后簽署知情同意書,試驗前,經本院倫理委員會批準。觀察組和對照組患者的性別、年齡及中風類型經對比無顯著差異(P>0.05),具有可比性[1-2]。

1.2方法 給予對照組患者實施分期康復訓練的方式治療,主要分為三個時期,即急性期、恢復期、后遺癥期,其中對急性期患者選擇健側臥位,幫助患者每3h翻身1次,并拍背1次,患者在臥床期間,可對關節進行被動下運動恢復訓練,再聯合翻身、坐起以及床上移動等基礎康復訓練。對恢復期患者進行站立、單腳站立等訓練,根據患者具體情況可選擇適用的工具,日常訓練主要包括穿衣、自主進食、洗漱等。對后遺癥期患者加強訓練,如行走、走樓梯、下樓梯等日常訓練方式,每次訓練時間不得超過30min,持續訓練12周。

給予觀察組患者在分期康復訓練的基礎上聯合分期針灸治療法,其中對于急性期患者可選擇主穴位、上肢、下肢位置,其中主穴包括人中、內關、三陰交;上肢主要包括:外關、合谷、曲池、尺澤;下肢:太沖、環跳、委中、復溜。對恢復期患者其主穴的針灸位置同急性期患者一樣,但上肢穴位主要選擇曲池、手三里、極泉、天府、少海等穴位,下肢穴位主要選擇涌泉、足三里、豐隆、太沖、血海等。每次針灸時間不得高于30min,每日針灸1次。針灸的大小可選擇0.3 mmx40 mm型號的針,對針進行全部消毒后快速扎進相應穴位,并通過手捻的方式入針,持續治療12周,每周有1d時間可選擇休息。

1.3觀察指標和判定標準 觀察患者經過康復訓練及針灸后的肢體運動情況(FMA)評分,總分為100分,其得出的分值越高則表示肢體運動障礙越低。并根據療效判定分為顯效、有效、無效,其中顯效:肢體運動功能改善情況大于90%,日常生活可自理。有效:肢體運動功能改善情況為45%~90%。無效:肢體運動無改善。總有效率=[(顯效+有效)/總例數×100%]

2 結 果

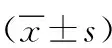

2.1兩組患者臨床治療效果比較 觀察組患者的總有效率為94.28%顯著較高于對照組77.14%,具有顯著差異性,(x2=4.200,P<0.05),如表1所示。

表1 兩組患者療效對比[n(%)]

2.2兩組患者治療前后的肢體運動功能比較 兩組患者在治療前的肢體運功功能評分對比顯著差異(P>0.05),治療后,其觀察組患者的肢體運動功能評分顯著較高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05),如表2所示。

表2 兩組患者治療前后肢體運動功能比較

3 討 論

臨床腦血管類疾病中其中風是較為常見的疾病類型之一,其患病后會對腦組織及腦細胞造成很大傷害,進而造成腦部局部供血不足,出現腦組織缺血性壞死。隨著人們生活水平的不斷提升,其發病率越來越高,尤其表現為中老年人群,其發病率顯著較高,中風后最大的后遺癥主要表現為偏癱,而偏癱在中醫的說法中主要屬于偏風、偏枯,造成偏癱的原因主要跟經脈淤滯有很大關聯,進而導致患者肢體活動受限[3-4]。臨床常采用分期康復訓練的方式治療,主要選擇關節、肌肉等,避免肢體長期靜止下發生萎縮現象,同時還能提升肢體的受力情況,進而提升患者的肢體運動功能[5]。為了促進患者康復,還可聯合中醫針灸療法進行治療,中醫治療的原則主要以活血祛瘀、疏經通絡為主,針灸的穴位主要選擇人中、內關及三陰交位置,其具有促進腦部血液循環及擴張血管的效果,同時還能促進上下肢體的血液循環速度,進而刺激大腦皮質層。通過中醫分期針灸療法聯合康復訓練課有效提升患者的康復情況,通過本次研究結果顯示,兩組患者在治療前的肢體運功功能評分對比顯著差異(P>0.05),治療后,其觀察組患者的肢體運動功能評分顯著較高于對照組,觀察組患者的總有效率為94.28%顯著較高于對照組77.14%,由此表明,聯合療法可顯著改善肢體功能的恢復情況,提升患者的生活質量。

綜上所述,中醫分期針灸聯合康復療法可顯著提升偏癱患者的臨床效率,增強患者的肢體運動功能情況,臨床值得推廣。