中草藥合漱液對過敏性牙痛患者的臨床療效分析

李冬冬 胡春艷

呼倫貝爾市中蒙醫院,內蒙古 呼倫貝爾 021000

過敏性牙痛在臨床上發病率較高,該病多是由于牙髓敏感或牙齦炎癥所致,當牙齒受到外界溫度、食物、化學物質以及機械作用等刺激后,會出現酸痛癥狀,會影響患者的日常飲食和咀嚼功能。所以針對過敏性牙痛,應盡早采取有效治療,才能減輕病癥對牙齒造成的損傷程度,減輕疾病對患者健康及生活質量的影響[1]。為此,此次研究中將我院接收的90例過敏性牙痛患者依據電腦隨機選取方式進行分組治療,共分成觀察和對照兩組,給予兩組患者分別采用中草藥合漱液與西吡氯銨含漱液進行治療,將最終兩種不同治療方案的臨床應用效果進行了詳細分析,希望能為臨床治療提供具有參考價值的數據,具體詳情已在下文闡述。

1 資料/方法

1.1基礎資料 選取我院2018年4月-2020年4月接收的過敏性牙痛患者90例,將所有患者根據電腦隨機選取方式分成對照組45例和觀察組45例,對照組有男性患者25例、女性患者20例,年齡15~42歲,平均年齡(28.5±2.1)歲;觀察組中男性患者有24例、女性患者有21例,年齡15~43歲,平均年齡(29.0±2.2)歲。兩組之間數據差異不具備統計學意義(P>0.05)。 納入標準:(1)經臨床檢查診斷核實確診符合過敏性牙痛患者;(2)無嚴重心腦血管疾病者;(3)無精神疾病者。(4)所有患者及家屬均已對本次治療研究內容進行詳細了解后,自愿簽署本次研究執行書,參與治療研究的兩組患者均已通過臨床倫理委員會批準。排除標準:(1)伴有語言及智力功能障礙患者。(2)存在藥物過敏患者。(3)伴有疼痛區域感染患者。(4)患有精神疾病患者。(5)伴有惡性腫瘤患者。(6)嚴重心腦血管疾病、肝腎臟器疾病患者。(7)無法積極配合本次治療的患者。

1.2方法 對照組的治療方案為西吡氯銨含漱液治療,用0.1%濃度的西吡氯銨含漱液進行含漱,每日5次,每次使用劑量為15ml,含漱時間2分鐘,每次含漱后30分鐘內禁止進食;觀察組則采用中草藥合漱液治療,中藥組方:蓽撥10g、細辛10g、白芷10g、川椒10g、高良姜10g,蒲公英5g、生大黃5g,以上諸藥文火煎煮取藥汁300ml,每日一劑,分3次含漱,兩組患者均連續治療30天。

1.3觀察標準 應用視覺模擬(VAS)疼痛量表評估兩組患者護理前后的疼痛程度,并將其結果進行對比,總評分值為10分,最終得分越低表示疼痛越輕。

1.4療效判定 顯效標準為患者治療后臨床癥狀完全消失,咀嚼功能恢復正常,無并發癥發生;有效=患者牙齒疼痛癥狀明顯減輕,牙齒基本恢復正常,有輕微并發癥發生;無效=患者疼痛癥狀無改善,牙齦各項指標改善較差,出現并發癥較多。最終顯效加有效的總例數為治療總有效率。

2 結 果

2.1對比兩組護理效果 治療前兩組患者的牙痛程度評分對比差異較小,經計算不具備統計學意義(P>0.05);治療后兩組患者上述指標數據進行對比,觀察組患者疼痛程度改善顯著,兩組之間數據差異具備統計學意義(P<0.05),見下表1。

表1 組間患者牙痛程度評分指標對比詳情

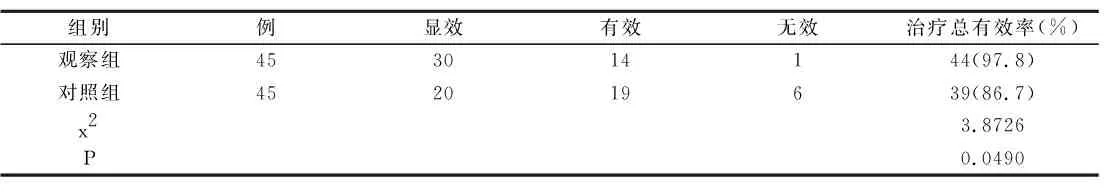

2.2組間患者治療效果對比情況 記錄結果顯示,治療后觀察組患者效果較為理想,治療總有效率達到了97.8%;而對照組患者治療總有效率僅為86.7%,兩組指標對比差異顯著統計學意義存在(P<0.05),見表2。

表2 組間患者治療有效率對比(n、%)

3 討 論

過敏性牙痛在臨床口腔科的發病率較高,臨床診斷主要以患者主觀感覺、相應敏感史及臨床癥狀表現而定。西醫認為,牙受損及外傷導致牙本質暴露,當暴露牙齒受到外界刺激后,牙髓神經便會產生酸痛癥狀,因此會嚴重影響患者的飲食及咀嚼功能。臨床治療主要采用藥物治療,西吡氯銨含漱液是臨床治療過敏性牙痛常用藥物[2],該藥所含的氯化十六烷基吡啶是帶有陽離子性質的活性藥物,具有較強的抑制口腔菌斑的作用。且安全性較高,患者用藥后不會出現明顯的不良反應;在臨床應用過程中發現單一用藥治療的效果并不理想,且用藥后復發率較高[3]。中醫認為,過敏性牙痛主要是由于外受風冷之邪、手足陽明之脈以及髓氣失養所致,因此治療應以祛風清熱、解毒、消腫散結為主[4]。為此,在本文中對過敏性牙痛患者運用了中草藥合漱液進行治療,取得的治療效果較好。中草藥合漱液為蓽撥、細辛、白芷、川椒、高良姜,蒲公英、生大黃等中藥組成,具有清熱解毒、除風邪、抗菌止痛及排膿消腫的功效,兩種藥物聯合應用可盡早改善患者的臨床癥狀[5]。本文研究結果也已證實,觀察組患者通過采用中草藥合漱液治療后患者的臨床治療有效率得到顯著提高,牙痛程度也得到明顯改善,以上指標結果同采用西吡氯銨含漱液治療的對照組數據比較以占有顯著優勢。由此可知,將中草藥合漱液應用于過敏性牙痛患者治療當中,可使患者臨床效果得到有效提高,盡早使患者牙痛癥狀。但本文研究數據依然有限,還望臨床相關專家與學者再對過敏性牙痛疾病的臨床治療做更深入的研究分析,通過多方研究為患者探尋一種最佳有效的治療方案,從而最大限度提升臨床治療效果,減輕疾病對患者健康及生活質量的影響。