丙泊酚復合小劑量舒芬太尼在無痛胃腸鏡治療中的麻醉應用

梁海磊 張紅靜

1.山東省榮成石島整骨醫院,山東 榮成 264309;2.山東省榮成市石島人民醫院,山東 榮成 264309

1 資料與方法

1.1研究對象 選擇2019年5月-2020年10月來我院進行無痛胃腸鏡治療的84例患者作為研究對象,按照數字表隨機分組法將84例患者分為兩組。觀察組46例,男性24例,女性22例,平均年齡(49.7±2.5)歲,ASA分級中Ⅰ級29例,Ⅱ級17例,治療類型中腸鏡治療20例,胃鏡治療26例,對照組38例,男性21例,女性17例,平均年齡(50.2±2.1)歲,ASA分級中Ⅰ級24例,Ⅱ級14例,治療類型中腸鏡治療16例,胃鏡治療22例,兩組基礎資料比較無顯著差異(P>0.05)。

1.2麻醉方法 兩組治療前均監測心率、血壓、血氧飽和度等生命體征指標,面罩吸氧后開放靜脈通道,對照組給予單純丙泊酚麻醉,初期緩慢靜注丙泊酚,劑量為2.0mg/kg,待患者睫毛反應消失即可進行相應的胃腸鏡治療,期間根據患者反應及治療時間適量追加丙泊酚用量。觀察組給予丙泊酚復合小劑量舒芬太尼麻醉,患者靜脈通道開放后靜注小劑量舒芬太尼2.5-5.0μg,根據腦電雙頻指數監測數據及血流動學指標調整丙泊酚用量[1]。

1.3觀察指標 比較兩組血流動力學指標、麻醉效果、丙泊酚用量、術后認知功能及不良反應發生率。分別于檢查中和檢查后觀測兩組患者的平均動脈壓和心率水平,麻醉效果觀測指標主要包括誘導時間、蘇醒時間、檢查時間及定向力恢復時間。術后認知功能采用簡易MMSE量表進行評測,評測項目包括定向力、注意力及計算力、記憶力、語言能力、回憶能力,量表總評分為30分,低于27分即可視為認知功能障礙,MMSE量表評分與認知功能呈現負相關[2]。麻醉藥物使用期間常見的不良反應包括嗜睡、惡心嘔吐、頭暈、咳嗆、體動反應、呼吸抑制等。

1.4統計學分析 本文實驗所得數據使用SPSS18.0分析,所得數據檢驗方法分別為x2檢驗和t檢驗,當統計值P<0.05表明有統計學意義。

2 結 果

2.1兩組麻醉效果 麻醉藥用量及血流動學指標比較 觀察組丙泊酚用量、蘇醒時間及定向力恢復時間都低于對照組,兩組之間差異顯著(P<0.05),見表1。觀察組檢查時和檢查后平均動脈壓分別為(85.9±3.5)mmHg和(81.6±2.3)mmHg,心率分別為(77.5±3.1)次/min和(74.2±2.8) 次/min,對照組檢查時和檢查后的平均動脈壓分別為(99.4±4.8)mmHg和(97.7±4.1)mmHg,心率分別為(86.9±2.7)次/min和(89.1±2.4) 次/min,兩組之間差異顯著(P<0.05)。

表1 兩組麻醉效果及麻醉藥品用量比較

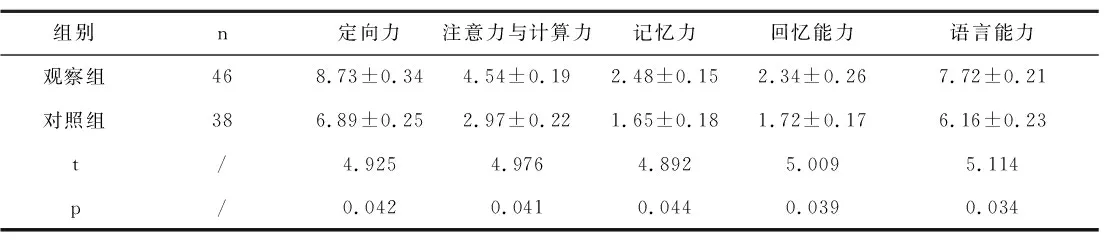

2.2兩組術后認知功能及不良反應發生率比較 觀察組術后MMSE量表評分高于對照組,兩組之間差異顯著(P<0.05),見表2。觀察組治療中出現體動反應1例,咳嗆1例,治療后出現惡心嘔吐1例,不良反應發生率為6.5%(3/46),對照組治療中出現體動反應2例,咳嗆1例,治療后出現惡心嘔吐1例,呼吸抑制1例,嗜睡2例,不良反應發生率為15.8%(6/38),兩組之間差異顯著(P<0.05)。

表2 兩組認知功能MMSE量表評分比較

3 討 論

麻醉藥物的使用不僅是為了減輕胃腸鏡治療的疼痛感,而且能提高胃腸鏡治療的依從性,通過麻醉藥物產生的鎮靜、鎮痛效果,避免治療過程中出現的惡心嘔吐、咽部不適等癥狀。麻醉藥物是的胃腸鏡治療能被廣泛接受和應用于臨床,但麻醉藥物又會產生蘇醒延遲、血氧飽和度降低、認知功能及定向力恢復緩慢等副作用,使用過程中麻醉藥物劑量掌握不當,甚至會產生呼吸抑制及循環抑制等嚴重副作用[3],觀察組患者蘇醒時間和定向力恢復時間明顯更低,心率和平均動脈壓也低于對照組,復合用藥能明顯降低丙泊酚的用藥量,這主要源于兩種麻醉藥物能產生良好的協同作用,在產生足夠鎮靜和鎮痛效果的基礎上,降低單一麻醉藥物的用藥劑量,從而降低相應的用藥風險。