開顱夾閉術與血管內介入動脈瘤栓塞術治療中青年高危顱內動脈瘤破裂效果的對比分析

姜健魁

奈曼旗人民醫院,內蒙古 通遼 028300

高危顱內動脈瘤破裂是發生在顱內動脈的一種囊性突起破裂疾病類型[1],在中青年患者中較為常見。針對中青年高危顱內動脈瘤破裂疾病,臨床多采用開顱夾閉術進行治療,但部分患者癥狀改善較差,復發率高,整體療效欠佳,不利于生命健康。因此,我院將中青年高危顱內動脈瘤破裂患者76例納入本次研究,以接受開顱夾閉術醫治為對照,對中青年高危顱內動脈瘤破裂患者接受血管內介入動脈瘤栓塞術醫治的臨床效果及對并發癥發生率、復發率的影響價值進行探析。

1 資料和方法

1.1資料 將中青年高危顱內動脈瘤破裂患者76例納入本次研究,時間2018年10月-2019年10月。遵循隨機平均原則,進行分組,組別分別是醫治①組、醫治②組。其中,醫治①組中,患者共38名,男性、女性分別是20例和18例。年齡分布區間:21~43歲,平均(30.68±5.36)歲。醫治②組中,患者共38名,男性、女性分別是19例和19例。年齡分布區間:21~42歲,平均(30.41± 5.31)歲。

納入標準:(1)我院收治病例,最終經病理檢查確診為中青年高危顱內動脈瘤破裂;(2)有開顱夾閉術、開顱夾閉術血管內介入動脈瘤栓塞術醫治適應癥;(3)知情同意者。

排除標準:(1)并發其他神經系統、血液病、免疫系統疾病;(2)精神病患者。

1.2方法 醫治①組(38例)方案:開顱夾閉術。接受全腦血管造影明確病灶大小、動脈血管走向等具體病情,建立靜脈通路,行氣管插管全身麻醉,在顯微鏡引導下,沿著外側裂靜脈,將蛛網膜剪開,經Yasargil翼點入路,將外側裂池、頸動脈池打開,并開放視交叉池,打開蛛網膜下腔,釋放血性腦脊液,將動脈瘤頸分離后,采用永久動脈瘤夾進行夾閉,術畢常規關閉切口。

醫治②組(38例)方案:血管內介入動脈瘤栓塞術。行氣管插管全身麻醉,并經全身肝素化處理2h后,以頸動脈為穿刺點,置入6F導引導管,將微導管送至動脈瘤內,并送入合適的彈簧圈,利用RUssian doll技術將動脈瘤進行致密填塞。

1.3探尋指標 (1)探尋2組臨床癥狀改善優良率。評價指標包括優:癥狀、體征改善75%以上;良:頭癥狀、體征改善50%~75%;差:癥狀、體征改善50%以下。

(2)探尋2組并發癥發生率、隨訪6個月后復發率。

1.4數據分析 軟件:SPSS 22.0;計量資料表現形式:均數±標準不滿意(行t檢驗)。計數資料(臨床癥狀改善優良率、并發癥發生率、隨訪6個月后復發率)表現形式:%(行卡方檢驗)。若P<0.05,代表不滿意異具有明顯統計學不滿意異。

2 結 果

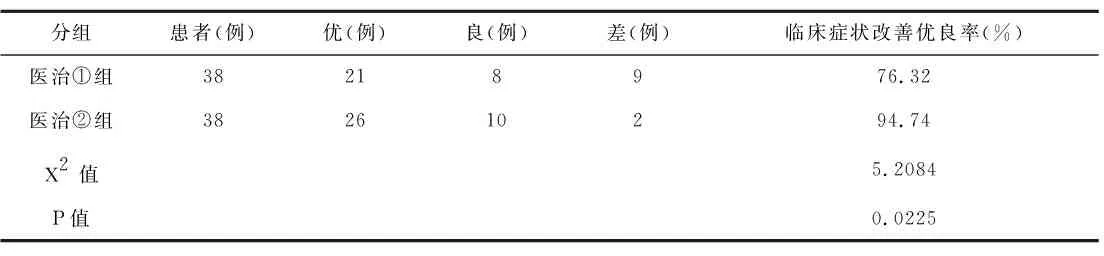

1.1探尋2組臨床癥狀改善優良率 醫治②組臨床癥狀改善優良率94.74%,相比醫治①組的76.32%而言更高(p<0.05)。見表1。

表1 探尋2組臨床癥狀改善優良率

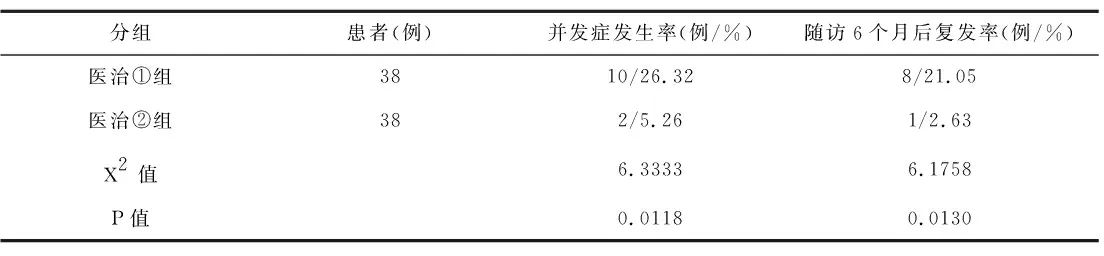

2.2探尋2組并發癥發生率、隨訪6個月后復發率 醫治②組并發癥發生率5.26%、隨訪6個月復發率2.63%,相比醫治①組的26.32%、21.05%而言均更低(p<0.05)。見表2。

表2 探尋2組并發癥發生率、隨訪6個月后復發率

3 討 論

臨床研究表明[2],中青年高危顱內動脈瘤破裂,往往會導致自發性的狀膜下腔出血,出血量比較大,還可能引起顱內的部分的腦內血腫,威脅患者的生命健康安全,后果不堪設想。針對中青年高危顱內動脈瘤破裂患者,可采用傳統手術術型開顱夾閉術進行治療,但開顱夾閉術創傷較大、術中出血量較多,患者接受度較差。且易導致手術并發癥,增加復發的風險。

血管內介入動脈瘤栓塞術通過將導管超選至動脈瘤內,向動脈瘤內填充足夠的彈簧圈,以閉塞閉動脈瘤,術中創傷小、出血量少,臨床安全性高,且不易引發并發癥,同時對動脈瘤再出血有保護作用,能夠顯著降低復發率。本研究結果顯示,接受血管內介入動脈瘤栓塞術醫治的臨床癥狀改善優良率、并發癥發生率、復發率均明顯優于開顱夾閉術醫治(p<0.05),證明血管內介入動脈瘤栓塞術的臨床醫治效果更好。

綜上所述,中青年高危顱內動脈瘤破裂患者接受血管內介入動脈瘤栓塞術醫治的臨床效果更好,能夠更有效地改善癥狀。患者并發癥發生率、復發率得到有效降低。