研究神經外科手術患者術后早期下床活動的影響因素

【摘要】目的:討論神經外科手術患者術后早期下床活動的影響因素及康復效果。方法:選擇醫院神經外科2020年5月—8月的101例手術病人作為對照組,選擇2020年9月—2021年6月的110例手術后病人作為觀察組。對照組給予常規手術后護理,觀察組給予手術后早期下床活動。對照兩組手術后的初次下床活動的時間、每日下床活動頻率和每日下床活動總時間等,早期下床時間、住院ADL和住院費等指標值。結果:在早期下床活動中,觀察組的手術后初次下床活動的具體時間和每日下床活動總時間好于對照組,差別有統計學意義(P<0.05)。觀察組的初次下床時間、ADL、和住院費與對照組對照,差別有統計學意義(P<0.05)。結論:手術后早期下床活動可提升神經外科病人的活動能力,減少住院治療時間,降低住院費,進而協助病人手術后更快康復。

【關鍵詞】術后;神經外科;早期下床活動;影響因素

加速康復外科理念就是指在圍手術期選用一系列護理研究合理的提升護理質量,以緩解病人心理和生理的應激反映,加快病人術后康復。其中手術后早期下床活動(earlyPostoperativeambulance)是加快康復的核心理念,能夠推動普外手術后病人腸胃功能、改進全身血液循環、推動傷口修復、降低肺臟病發癥及腿部DVT的產生,更關鍵的是可以有利于提高病人的自身康復能力。神經外科手術治療風險性高、時間長、外傷大,傳統式護理認為手術后病人必須臥床休息,防止因活動造成創口流血,進而影響手術后病人早期下床活動。現階段,世界各國專家學者對手術后早期下床活動的定義未有統一標準。

1.目標與方式

1.1研究對象:將2020年5月—8月住院的101例病人設為對照組,將2020年9月—2021年6月住院的110例病人設為觀察組。對照組,男66例,女35例;年紀為(51.84±17.68)歲。觀察組,男72例,女38例;年紀為(53.29±17.05)歲。兩組病人年紀、性別、手術治療方法和離床生活能力(activityofdailyliving,ADL)層面對照,差別無統計學意義(P>0.05),具備對比性,見表1。本科學研究合乎倫理委員會規定。

1.2一般方式

對照組進行神經外科常規手術護理,關鍵包含心電監護、意識、瞳孔、肌張力的觀察和心理護理等,病人自行下床活動。

觀察組在神經外科常規手術后進行手術后早期下床活動護理,實際如下。(1)活動評定:病人合乎研究列入規范和排除規范,護理人員了解其有無不適感,如果沒有不適感病癥且拔掉留設尿管后,與科室醫生及負責醫師溝通后由醫務人員幫助其早期下床活動。(2)環境評價:病人初次下床活動需有醫務人員守候;自然環境寬敞、光亮,路面干燥,床周邊無雜物;衣服褲子貼合,提前準備適合的防滑鞋;脊椎脊神經手術后病人備好矯形器。(3)護理人員教會病人床邊腿部運動,足背背屈、跖屈3~5s,勾腳掌3~5s,做直腿抬高,下肢更替拉高30°之上,20次為1組,病人依據病況酌情考慮訓練1~兩組。(4)護理人員與康復治療師協同制定離床活動。

1.3評價方法:(1)早期下床活動效果:①手術后初次下床活動的具體時間。②每日下床活動頻率③每日下床活動總時間。

(2)手術后指標值。①初次下地到出院時間。②住院ADL:選用Barthel指數值對病人日常生活情況開展精確評估。③住院費。

1.4統計學方法

選用SPSS25.0統計分析軟件開展數據整理和分析。計量資料用頻數、百分數(%)表明,小組之間差別對照選用χ2檢測。

2結果

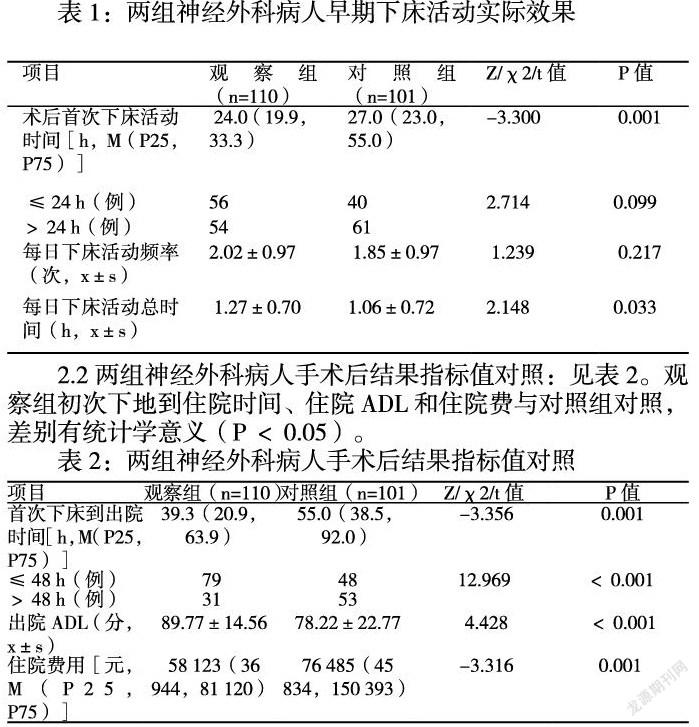

2.1兩組神經外科病人早期下床活動實際效果對照:見表1。觀察組手術后初次下床活動的具體時間和每日下床活動總時間好于對照組,差別有統計學意義(P<0.05)。觀察組和對照組病人的每日下床活動頻率對照,差別無統計學意義(P>0.05)。

2.2兩組神經外科病人手術后結果指標值對照:見表2。觀察組初次下地到住院時間、住院ADL和住院費與對照組對照,差別有統計學意義(P<0.05)。

3討論

在中國,手術后下床活動的健康教育、指導及執行需要借助護理專業人員,本科學研究的離床活動流程由護理人員與康復治療師協同制定,大大提高了手術后早期下床活動方案的穩定性。手術后早期活動可保持脊椎的相對性穩定和協調,修復全身肌肉抗壓度和維持體力,緩解皮下組織浮腫,提高背伸肌和肌腱力量,改進脊椎可靠性;提升血液循環系統,減少炎性物質和新陳代謝物質堆積,避免造成神經根黏連。總的來說,神經外科病人手術后早期下床活動可加快病人康復,非常值得推廣。

參考文獻

[1]華志芳.婦科手術后患者早期下床活動影響因素及護理對策[J].國際護理學雜志,2020,39(12):2144-2146.

[2]孟莉,廖濤,梁佳佳.高齡骨科手術患者術后并發癥發生的影響因素分析[J].實用醫院臨床雜志,2019,16(3):50-52.

作者簡介:姓名:焦明義學歷:碩士研究生 職稱:醫師 研究方向:神經外科 ?籍貫:山東省平陰縣玫瑰鎮