小切口及腹腔鏡下膽囊切除治療膽囊結石的效果觀察及安全性分析

孫成安

山東省棗莊市山亭區人民醫院,山東 棗莊 277000

在膽囊結石的臨床治療中,主要采取手術治療方法,將膽囊切除,清除結石,進而緩解患者的臨床癥狀。膽囊結石的手術治療期間,應該兼顧手術的療效及安全性,應選擇微創術式。應用小切口膽囊切除術或腹腔鏡下膽囊切除術治療膽囊結石,能夠有效清除結石的同時,可以減輕手術創傷[1]。本研究選取我院2016年5月-2020年6月期間收治的108例膽囊結石患者作為研究對象,對比不同手術方式的應用療效,現報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 本組研究對象為我院2016年5月-2020年6月期間收治的108例膽囊結石患者,行分組對照研究(觀察組和對照組各54例)。觀察組中,男/女=30/24,年齡范圍35~67歲,平均年齡(58.15±10.28)歲。對照組中,男/女=28/26,年齡范圍33~69歲,平均年齡(57.83±10.41)歲。具有可比性(P>0.05)。

1.2方法 觀察組(腹腔鏡下膽囊切除術):實施氣管插管全身麻醉,取仰臥位(左傾15°)。在臍上緣部位做手術切口(1cm),作為觀察孔。行氣腹針穿刺,建立CO2氣腹(12~14mmHg)。分別在劍突下2~4 cm偏右和右腋前線肋緣下3 cm處做手術切口(1cm和0.5cm),分別作為主操作孔和輔助操作孔。經觀察孔置入腹腔鏡,進行腹腔鏡探查,確定結石的位置、分布、體積、形態等特征。經主操作孔和輔助操作孔置入手術器械,腹腔鏡下實施膽囊切除手術。行Calot

三角解剖,分離膽囊管、膽囊動脈。觀察膽囊管、膽總管、肝總管的具體位置。夾閉、切斷膽囊管,游離膽囊動脈,進行夾閉、切斷處理。完整剝離膽囊,行電凝止血,留置引流管。將膽囊取出后,解除氣腹,撤出手術器械及腹腔鏡,縫合手術切口。

對照組(小切口膽囊切除術):實施全麻,取平臥位。在右上腹肋緣下部位做手術切口(5cm),切開腹壁,進入腹腔。解除膽囊與周圍粘連組織,觀察Calot三角,打開上腹膜,分離膽囊管與膽總管。切斷膽囊管后,對于膽囊管殘端進行結扎處理。游離膽囊動脈,予以結扎、切斷處理,然后將膽囊切除、取出,行電凝止血,縫合手術切口。

2 結 果

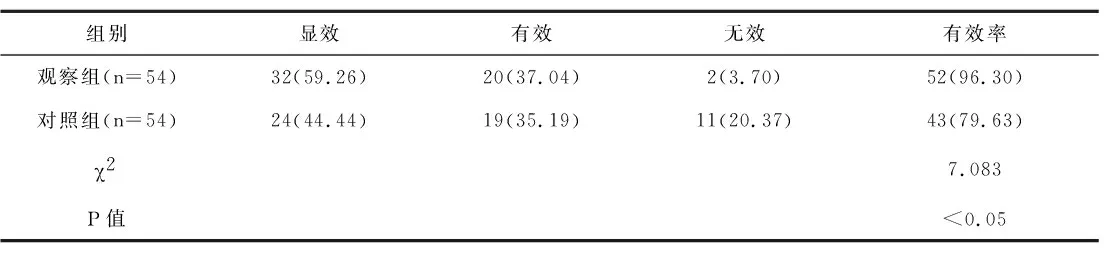

2.1手術療效 觀察組患者的手術療效優于對照組(P<0.05),見于表1:

表1 手術療效觀察[n(%)]

2.2手術治療及術后恢復情況 觀察組的手術治療及術后恢復情況優于對照組(P<0.05),見于表2:

表2 手術治療及術后恢復情況對比

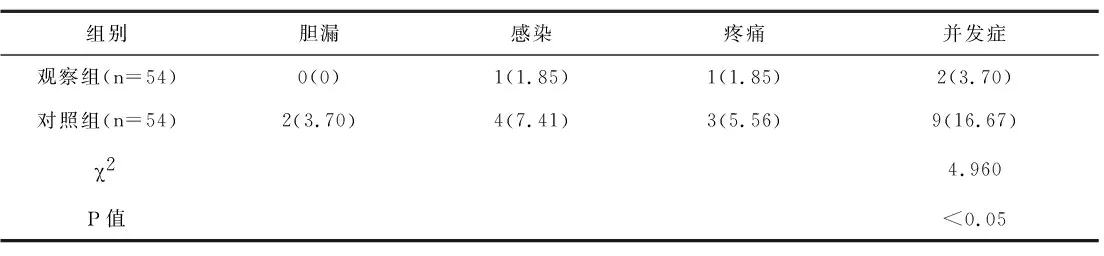

2.3術后并發癥 觀察組的術后并發癥發生率低于對照組(P<0.05),見于表3:

表3 術后并發癥發生情況對比[n(%)]

3 討 論

膽囊結石是一種常見、多發的外科疾病,與患者的不良飲食習慣、生活不規律、糖尿病、肝臟疾病等多方面因素有關,膽汁中的膽固醇、膽色素濃度過高,導致膽汁淤積,膽囊內形成結石。膽囊結石的形成,往往會引起突發性的劇烈疼痛癥狀,并伴隨有惡心、嘔吐等消化道不適癥狀,給患者的日常生活帶來極大的困擾[2]。外科手術是膽囊結石臨床治療的主要途徑,小切口膽囊切除術、腹腔鏡下膽囊切除術均可作為手術方法的選擇。小切口膽囊切除術的應用,實現了對傳統開腹手術治療方式的改良,可以在減輕手術創傷的情況下,將膽囊結石清除,有利于手術切口的快速愈合[3]。但是在術后恢復期間,膽漏、感染、疼痛等并發癥的發生,仍會持續困擾患者,導致其康復時間的延長。腹腔鏡下膽囊切除術的應用,則是利用腹腔鏡技術,可以清晰的膽囊及周圍組織的解剖特征,便于更加精細化的實施手術操作,在獲得良好手術療效的同時,保障治療的安全性[4]。

本組研究結果顯示,經過腹腔鏡下膽囊切除術治療后,96.30%的觀察組患者治療有效。術中出血量為(39.12±6.93)ml,術后(13.91±2.59)d,患者可以下床活動,術后(5.06±1.09)d,患者能夠順利出院,術后恢復期間,3.70%的患者出現感染、疼痛等并發癥。而經過小切口膽囊切除術治療后,79.63%的對照組患者治療有效。術中出血量為(78.76±7.85)ml,術后(24.22±4.41)d,患者可以下床活動,術后(8.13±2.37)d,患者能夠順利出院,術后恢復期間,16.67%的患者出現感染、疼痛、膽漏等并發癥。相比之下,腹腔鏡下膽囊切除術治療膽囊結石的臨床療效和安全性均優于小切口膽囊切除術。

綜上所述,在膽囊結石手術治療中,腹腔鏡下膽囊切除術是更為安全、有效的選擇。