太湖流域宗族村落建筑景觀特征研究

摘要:宗族制度、宗族文化、宗族關系,以及宗族生存、發展的軌跡,對宗族村落中建筑景觀的形制、部署,以及樣式與裝飾等各個方面都產生了重要的影響。太湖流域宗族村落中的建筑景觀,在宗族制度與文化、地域建筑風格,以及各個家族的差異與特色的影響下,風格特征顯著,極具研究價值。

關鍵詞:太湖流域;宗族村落;建筑景觀;建筑特征

中圖分類號:TU982.29 文獻標識碼:A 文章編號:1004-9436(2021)16-00-03

“宗法制度及其觀念,與等級制度及其觀念,是貫穿全部中國歷史的兩大制度及觀念。”[1]宗族制度、宗族文化、宗族關系,以及宗族生存、發展的軌跡,對宗族村落中建筑景觀的形制、部署,以及樣式與裝飾等各個方面都產生了重要的影響。對宗族村落建筑景觀特征的研究,不僅有利于研究制度與建筑之間的關聯性,還有利于研究建筑所承載的制度、歷史與文化。太湖流域宗族村落中的建筑景觀,在宗族制度與文化、地域建筑風格,以及各個家族的差異與特色的影響下,風格特征顯著,極具研究價值。

1 太湖流域宗族村落建筑景觀的宗族特性

宗族村落就是由一個或若干個宗族建立、組成的村落。雖然都是建立在血緣關系的基礎之上,但不同于一般的姓氏村落或家族村落,宗族村落需具備以下四點特征:一是由一個或若干個宗族逐漸發展形成,村中居民多為宗親關系,有共同的祖先;二是以血緣地位、族中輩分、品德才干等為依據,推選村落首領,以父權、族權作為村落的權力核心;三是以宗族理法和封建禮制作為村落組織、管理的依據;四是村落中的相關景觀必須與宗族制度相適應。具有同源性、組織性、制度性和等級性的宗族村落,及其所秉持的宗法制度與觀念,在不同的歷史階段都產生過一定的作用,能隨著時代的變遷不斷地發展,并形成與之相適應的文化與藝術,使得宗族村落具有不斷發展、更新的生命力和以血緣為紐帶的凝聚力,并對建筑產生重要的影響。

在中國歷史上三次大規模的人口南遷中,太湖流域因優越的自然條件,成為人口遷入最多的地區。“三次移民中,除了宗室、貴族、官僚地主、宗族鄉里外,還有眾多的士大夫、文人學者”[2],他們舉家或舉族遷徙而來,在太湖流域定居下來,建立村落,同時也將原住地的文化、風俗、生活習性與建筑風格等都帶了過來。因此,太湖流域的宗族村落多為外來宗族建立的村落,其建筑不僅受到宗族特性與地域特色的影響,還受到外來文化風俗的浸染,體現出移民文化、地域文化、世俗文化,以及傳統禮制文化在建筑藝術上的碰撞與層疊。

2 太湖流域宗族村落建筑景觀的地域風格

太湖流域地處我國東部長江口段南側,在錢塘江、杭州灣之間,北濱長江,南瀕錢塘江,東臨東海,西以天目山、茅山等山區為界,范圍包括江蘇、浙江、上海的部分城市與地區。太湖流域既有“蘇湖熟,天下足”的美譽,又攬蘇杭美景,自然、人文條件優越,自古就是我國最宜居的地區之一。太湖流域的建筑景觀屬于揚子文化區的吳越建筑景觀,是江南建筑景觀的重要代表,兼具徽派建筑與蘇南民居建筑的鮮明特點,體現出地域過渡地帶建筑風格的漸變與多樣特征。

陳晨等在研究蘇南沿江傳統村落建筑風貌時,將蘇南沿江的傳統村落劃分為兩塊:蘇州府北部的蘇南沿江“中心地帶”和寧鎮文化圈的“邊緣地帶”[3]。在太湖流域的江蘇省境內區域,宗族村落中的建筑體現出較為明顯的蘇南民居建筑的特色。其一,建筑體量小巧,組織緊湊。概因蘇南河網密布,市鎮繁榮,劃出耕地后,寬敞的宅基地實不易得,因此往往因地制宜,靈活利用宅地空間。其二,建筑結構通風防潮。概因蘇南氣候多雨潮濕,夏季悶熱,冬季濕冷,因此建筑大多墻壁高,開間大,前后門貫通,便于通風換氣。其三,建筑外觀素凈淡雅。建筑外圍砌較薄的空斗墻或編竹抹灰墻,墻面多粉刷白灰,墻底部常砌片石,木構部分用褐、黑、墨綠等顏色,形成色調雅素明凈、粉墻黛瓦的水鄉風貌。其四,建筑裝飾樸素典雅。蘇南地區的建筑細部裝飾紋樣形態簡潔,少見復雜的圖案與造型,且多為植物花卉,以及一些幾何紋樣,色彩淡雅,形成古樸典雅的藝術風格。

但在太湖流域浙江省區域內,尤其是與安徽交界的山區地帶,受徽派建筑風格影響較為顯著。顧炎武在《天下郡國利病書》中寫道“徽之為郡在山嶺川谷崎嶇之中”。因此,徽派建筑在總體布局上依山就勢,構思精巧、自然得體;在平面部署上規模靈活、變幻無窮;在空間結構和利用上,造型豐富,講究韻律美,以馬頭墻、小青瓦為特色之最;在建筑雕刻藝術的綜合運用上,融石雕、木雕、磚雕為一體,顯得富麗堂皇。“村鎮聚落與山水環境打成一片”,顯現出“顯山露水”[4]的特征。

太湖流域的宗族村落,分布在揚子景觀文化區的江南景觀文化亞區,其中包含了秀雅文致的吳越建筑景觀[5],以及儒雅靈秀的徽州建筑景觀[5]。徽州建筑與蘇南地區的吳越建筑同源異生,在建筑風格中有許多相似的地方,也有明顯的差異性。太湖流域宗族村落中的建筑景觀在不同地域風格的影響下,既表現出不同地域風格的融合,也體現出兩地建筑風格的異同與關聯。

3 太湖流域宗族村落建筑景觀的家族特色

3.1 歷史、文化深厚

太湖流域村落的發展歷程大致可以分為四個階段。第一階段為先秦時期;第二階段為秦漢至唐宋(北宋)時期;第三階段為宋(南宋)元時期,這是太湖流域宗族村落的重要發展時期;第四個階段為明清時期,這是太湖流域宗族村落的興盛時期。對村落中歷史遺存的統計與分析,發現當前村落中的歷史景觀多以建(構)筑(群)為主。這些建筑景觀及其所圍合的場所空間,也就是宅院、街道等,主要建設于明清時期,使村落景觀在時代特色上體現出鮮明的明清時代風貌。

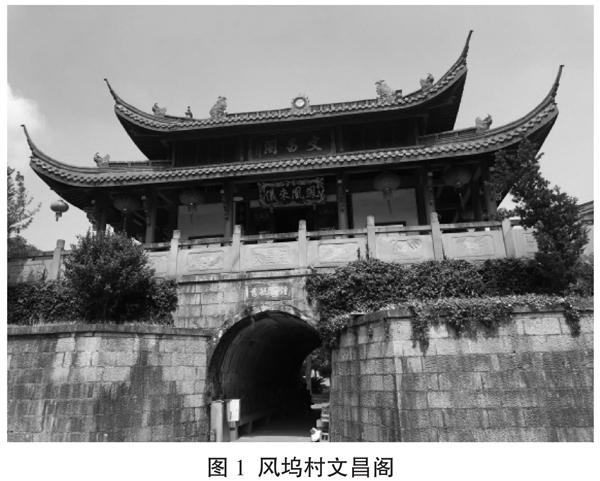

雖然太湖流域宗族村落主要發展于明清時期,多數建筑體現出明清的建筑特征,但早在春秋時期,就已有宗族棲居于太湖東山,并留下遺址。浙江蕭山的風塢村,由西漢董仲舒后裔所建,村中的標志性建筑——文昌閣(見圖1)已有一千多年的歷史,至今保存良好。太湖流域宗族村落中的建筑歷史相對悠久,能在一定程度上體現出不同時代的風格特征。

此外,許多歷史文化名人后裔在太湖流域定居并發展成為村落,僅宋代大儒朱熹的后裔就有多支,其中江蘇鎮江姚橋的儒里村就是朱熹八世孫朱文通所建(見圖2),距今已有六百五十多年的歷史。這些宗族村落將家族文化與地域文化結合,映射在村落的建筑之中,尤其在建筑的裝飾上體現得最為明顯。

3.2 形制等級差異大

隨著宗族的不斷發展和不斷擴張,“祠祭有總祠、宗祠、統宗祠與支祠幾種,分別祭祀始祖大宗和支祖小宗”[1]。族系龐大的宗族下面往往分有八大分支、數十大房、百余小房,分支、分房祭祀與議事的場所,有的也是分宗宗子、分房長房的居所,建造等級都要低于總祠。此外,祠堂的建造也有明確的形制規范,明朝對祠堂、家廟的建造有明確的規范,只有三品以上官員準許祠堂款式建三間九架,三品以下官員只能建三間五架。因此,在宗族地位和社會地位的影響下,宗族村落中建筑的形制等級差異較大。

太湖流域宗族村落構建者的社會地位各有不同,既有皇室望族、社會名流,也有商賈富戶、平民百姓,因此宗族村落中建筑的形制等級各有不同。有普通百姓,如浙江杭州臨安汪家村、梅家村;有當地名門望族,如江蘇無錫禮社村薛氏家族;官宦士大夫,如浙江杭州蕭山歡潭村的田氏家族(見圖3);歷史文化名人,如江蘇鎮江儒里村的朱氏家族;著名商人,如江蘇無錫嚴家橋村的唐氏家族等;還有皇族宗室后裔,如浙江杭州嘉興中錢村為王錢镠后裔、杭州臨安義干村為陳霸先后裔(見圖4)等。村落中建筑的形制等級、規格樣式等各有不同,尤其體現在祠堂建筑和民居建筑之中。

3.3 風格、類型多樣

太湖流域宗族村落的構建者及其家族的社會身份與地位各不相同,他們的來源也不一樣,有的是太湖流域當地的宗族,有的則是由外地遷徙而來,帶來了不同的文化與風俗習慣,并集中體現在村落建筑的樣式與裝飾上。浙江杭州的下許村(見圖5)、義干村中的祠堂都是典型的徽派建筑,概因村中宗族由徽州遷徙而來,把徽州的建筑風格也帶了過來。江蘇蘇州后埠村中南宋雙井以及井上的轱轆(見圖6)都是北方村落中常見的,是宗族在北方(河南遷業)生活習慣的重要實物見證。這些宗族村落中建筑的樣式與裝飾在太湖流域宗族特性的影響下,表現出與當地風格不同的特征。同時,宗族村落建立時代的建筑風格也會對村落中建筑的樣式與裝飾產生較大的影響。

此外,太湖流域水力資源豐富,分布著縱橫交錯的河道,特別是太湖平原東部的河網最為密集。多數村落沿水發展,近水而居,建筑群體也表現出親水的特性,往往根據河流走向形成“帶狀、T字形、十字形、梳形、放射形、馬鞍形、喇叭形”[6]等各種形態的布局,建筑朝向有的也會受水體走向影響而發生改變。此外,水系的發達使河道水運成為過去太湖流域的主要交通方式,碼頭、橋梁等建筑形式也豐富多樣,在水鄉文化和宗族文化的影響下,形成獨特的景觀風貌。這些因素使太湖流域宗族村落中的建筑景觀具有豐富多樣的風格與類型。

4 結語

宗族村落中的建筑景觀是宗族制度與宗族文化的集中體現,是研究中國宗族制度與宗族文化發展與變遷的重要依據。傳統的文化與禮儀都通過建筑得到了印證。對于太湖流域宗族村落建筑景觀特征的研究,是對文化遺產的保護,同時,在對太湖流域宗族村落的實地考察中,發現許多村落中的建筑景觀受到不同程度的損壞,有的根據原始資料,按照“修舊如舊”的原則進行了修復,但有的則因原始資料的缺失,很難再恢復原有面貌。對太湖流域宗族村落建筑景觀特征的研究,以及對宗族村落建筑景觀特征的歸納與總結,可作為村落中建筑景觀修復的重要依據。

參考文獻:

[1] 馮爾康,等.中國宗族史[M].上海:上海人民出版社,2009:1,234.

[2] 雍振華.江蘇民居(中國民居建筑叢書)[M].北京:中國建筑工業出版社,2009:5.

[3] 陳晨,段煜琨,陸峰.蘇南沿江傳統村落建筑風貌的區間差異解讀[J].綠色科技,2014(6):277-278.

[4] 單德啟.安徽民居(《中國民居建筑叢書》)[M].北京:中國建筑工業出版社,2009:10.

[5] 陳晨.中國傳統建筑景觀文化區解析[D].哈爾濱:哈爾濱工業大學,2010:59,61.

[6] 徐冰華.蘇南傳統村落建筑與群落特色及延續[D].南京:東南大學,2008:30.

作者簡介:李元媛(1980—),女,江蘇南京人,博士在讀,講師,研究方向:美術學、風景園林學。

基金項目:本論文為教育部社會科學司的青年基金項目“太湖流域宗族村落建筑景觀特征研究”成果,項目編號:20YJC760050;江蘇高校哲學社會科學研究項目“蘇南宗族型傳統村落建筑景觀研究”成果,項目編號:2019SJA0113