試論德彪西鋼琴練習曲《為復合琶音而作》的創作風格

翦瀅瀅

(湖南師范大學,湖南 長沙 410000)

一、德彪西鋼琴練習曲《為復合琶音而作》的創作背景

1915年,德彪西經歷了第一次世界大戰,同時還患上癌癥,這使他充滿著悲傷的情緒,德彪西練習曲由此誕生。這部作品從整體上看,沒有了早期作品的自由,作品風格上發生了微微的轉變,在和聲、結構方面也轉入了新古典主義的方向。

《十二首鋼琴練習曲》每首都有它獨特的風格,是現代音樂作品的開端。這些作品的和聲十分新穎,調性也多姿多彩,所表達出來的音樂和音響效果給人清新自然、五彩斑斕的感覺。在第十一首作品中,作曲家對于鋼琴的音響效果以及表現的可能性上做出了前所未有的嘗試,各式各樣的復合琶音構成不同的織體在作品中展現,并彰顯出各式各樣不同的音響效果。

二、作品的特征

(一)曲式結構

演奏者在演奏作品時,首先要了解作品的結構邏輯,才能有層次的演奏作品,印象主義風格的作品常常會給人一種遙遠又不真實的感受,所以說,演奏者掌握印象派作品的曲式結構就變得尤為重要,熟知結構之后才能將作品的風格準確表現,才能懂得印象主義音樂的魅力。

《為復合琶音而作》是一部單三部結構的作品,呈示部1-24節,展開部25-49節,再現部50-57節。呈示段是“同頭異尾”的復樂段結構,兩個樂段相互呼應。主要用了兩種音樂材料:第一種是以分解和弦構成的長音旋律線條,似表現出落葉被風吹拂后飄然而下的意境;第二種用分解和弦的方式雙手交叉演奏,表現出了水涌動的效果。這兩種音樂素材都具有片段性特征,具有瞬間性,大多都是短小、不連貫的旋律,即所謂的“色彩旋律”。

(二)調式調性

德彪西為了表現音樂色彩的豐富,經常使用全音音階、五聲音階和古老調式等中世紀音階,通過改變音調或調整樂章來增加音色的變化,從而增強音樂的不穩定性和張力。為了產生朦朧的效果,他在作品中會使用大量的顫音或各種不規則的移動,將低音通過持續音表達音響效果。這種新穎和聲的出現,使和聲走向變得模糊,德彪西打破了傳統的和聲模式,在傳統和聲的基礎上進行新的嘗試。所以當我們演奏的時候,應該細膩的將音樂調性表現出來,這將增加音樂的方向感和流動感。

(三)旋律和節奏

1.旋律的片斷性。旋律的片斷性是德彪西作品的重要元素之一,作品中德彪西將一些音樂片段拼在一起,運用節奏、強度和音色的對比,創造出一種即興的效果,使得每一個旋律片段都有自己獨特的特點和情感,作品中大多都是采用的短小的音樂主題,追求曲線和不規則的聲音模式。

2.復雜的節奏性。德彪西的音樂很少能看到傳統規整節奏的影子,對德彪西來說,節奏是一種不斷變化的聲音,他在節奏的寫作和運用上進行了大膽的創新。在作品中,如在38、39小節出現了典型的不規則組合,首先右手兩組的六十四分音符交叉跳入小字組的五度音程后,然后出現七連音的琶音交叉跳入小字組的二度音程,最后以八分音符的休止延長使音樂停止。因此,在他的作品中節奏是一種時而前進、時而停止的運動感,是神秘的。

(四)風格

德彪西的鋼琴練習曲有著屬于他自己的風格。他的音樂創作以自然為基礎,以大自然一些瞬間消失的或即逝的事物作為創作素材,用作品描繪出這些美好、清新、朦朧的畫面。其中,音樂元素采用了東方的調式,使得全曲的調性和和聲都很引人注目,音響效果也與眾不同,這也大大的加深的演奏者的表現難度,但正因為這樣,學習德彪西作品的演奏者能涉取到不同的音樂風格的作品,學習了解了德彪西練習曲的風格,對于學習印象派其他的作品也能更快、更準確的去把握印象派作品的風格。

(五)演奏分析

第十一練習曲《為復合琶音而作》中至少有6種不同的音階構成,通過不同的織體所表現出來的效果也是不同的。與其他練習曲相比,這部作品節奏較自由,音響效果稍強,音型多樣。整首作品由豐富多樣的復合琶音構成,這些琶音要求演奏者有扎實的基礎和技術。

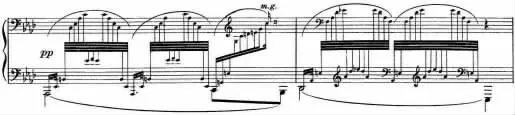

首先,開頭是降A大調進入,3/4拍子,第一小節是由三個一樣的六連音“溫柔又嫵媚的”開始,但每個六連音都應有不同層次的變化,然后第二小節右手部分開始有了主旋律,左手部分是由緩慢的分解和弦構成。

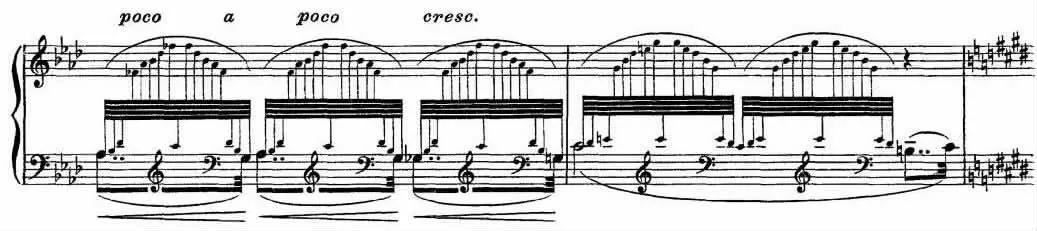

在第7小節,突強過后,復合琶音開始有了裝飾性的加花,雖然力度記號是pp,但是要突出左手的低音旋律聲部。在25小節處,調性轉入了E大調,這時的音樂織體漸漸走向高潮部分,張力也變得越來越大。其中,Lumineux為“明亮而清晰的”的意思,這個部分的音樂強弱對比也需要演奏者明顯的表現出來。

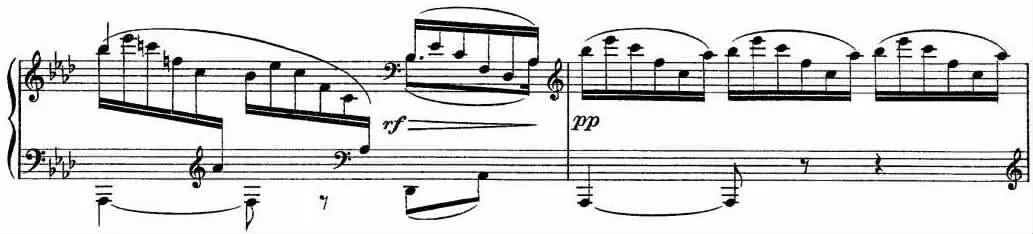

在第29小節處,節奏突然變得有趣、活潑。這段過后,調性轉到了B大調,而且節奏變化的也特別突然,有一種即逝感,大量的跳音跟之前形成了對比,前面大量的復合琶音也突然消失,進入了展開部,但這是為后面的再現埋下了伏筆。

然后,45小節處結束出現了升E和升A,升A是B大調的Ⅶ級音,同時也是46小節第一個音降B音的等音,但在46小節處回到了降A大調。所以說,45小節處的減弱減慢為46小節開始的再現部做好了準備。

最后,在第50小節處主題動力再現,而且回到了原速。但是,從再現部開始,譜面上要求“持續的弱”,此處也接近了尾聲。

到了樂曲的尾聲,出現了三個不同織體的復合琶音,它們組合在一起,而且越來越弱,最終以ppp結束,形成降A大調上的完滿終止,尾音一直持續5拍,給人一種意猶未盡的聽覺效果。

這部作品由一個個間歇的旋律組成,它將不規則形式的各種復合琶音和和聲結合在了一起,將這些不同形式的琶音放在一起形成了一個個精致而有趣的短句,再加上一些精小的倚音音符裝飾這些各式各樣的琶音,使得整個作品精妙而有趣。總的來說,練習和演奏德彪西的練習曲是一個艱巨的任務,它不僅是技術上的練習,而且還要演奏者在尊重原譜的基礎上注入自己的思想,然后再有層次的將作品演繹出來。

三、演奏要點

譜例2:

(2)從淺到深慢慢地踩然后松開。這可以表現出“落葉飄落”的意境,在作品的開頭幾個小節處就可以這樣使用踏板。

(3)根據低音和聲踩踏板。在音樂很輕的地方,需要清晰表達低聲旋律聲部音符的地方(譜例3)。

譜例3:

(4)從淺踏板到深踏板。如第23小節分解和弦的音樂走向逐漸加強,產生力量瞬間的變化,這就應由淺到深的踩踏板來表現其方向(譜例4)。

譜例4:

(一)技法特征

1.觸鍵

德彪西十分注重鋼琴的音響效果。在作品中,強弱變化非常的多變且密集,如26小節中,一個小節出現了四次強弱變化,演奏者需要表現出不同且富有層次的音響效果;跨度較大的音程,要用輕盈、柔和的觸鍵來表現等。所以在演奏這首作品時,需要手指腹部與琴鍵有較大的接觸面積,如第26小節左手的琶音音量在中強到強之間,按鍵應緩慢降低,不要向下直接彈,用更多的內在力量去演奏。

2.踏板

德彪西很少在譜面中標記出踏板記號,他充分利用了現代鋼琴的踏板,在鋼琴上尋找新的音色。音樂中踏板的使用好比人的呼吸,所以對于不同的人或在不同的琴上使用踏板的方式都會有所不同。在第十一首作品中,踏板應注意以下方面:

(1)低音踏板。使用低音踏板時,體現在是踩到底還是踩一半還是三分之一,這就取決于具體的情況。若音樂以pp強度開始,音樂需要細膩和優雅,就可以用三分之一弱音踏板(譜例1);若音樂以ppp結束,音樂要表現出朦朧的色調和深遠的情緒,踏板則深深地踩下去(譜例2)。

(5)在強調的節奏點使用踏板。如要突出旋律、強調音等,踏板可用于需要強調的點,以演繹干凈、活潑的聲音(譜例5)。

譜例5:

譜例1:

(6)弱化且跳音時不使用踏板。如26小節的第二和第三拍的強度正在減弱,而且是采用的跳音,這時不用踏板就可以避免混音。

(二)個人感受

通過對德彪西鋼琴練習曲的研究,可以感受到德彪西的音樂是一種整體感覺,再就是豐富的和聲音響效果,要去細細的聽才會找到它片段性的旋律趣味,我們需要以一種新的思維方式來欣賞和分析德彪西的音樂。德彪西每首作品的音色、技巧、層次都非常的豐富,演奏德彪西的練習曲無疑是演奏者對于音色的把握、作品的整體效果、演奏技巧、音樂層次的表現等最佳的練習曲目。與其他同時代的練習曲不同,德彪西的練習曲沒有恢宏的音響效果,也沒有華麗的炫技,但是充滿著藝術感,在創作、調式調性、節奏上都給人耳目一新的沖擊感。

我們可以看出德彪西在創作中對其具體的演奏方法和音樂表情都作了細致的標記;還有豐富多彩的音樂變化,這要求我們在演奏時迅速作出音樂對比。而且德彪西的強弱記號不一定代表著強弱的變化,而是指示音樂的方向,因此,演奏者的首要任務是尊重譜例的要求來演奏,“再現”出德彪西豐富的音樂風格和情感。

四、結語

德彪西的作品給人變幻莫測的感受,充滿著色彩感和畫面感,能給人畫面的沖擊感,我們只有準確的表達作品,才能表現出印象派音樂的魅力。本文對作品的一些突出音樂特點作出了闡述,為自己往后對印象派作品的研究打下了基礎,也希望能有拋磚引玉的作用。