淺析主流媒體短視頻的內容轉向

李絮君 林濤

【摘要】媒介融合已經成為傳媒行業的大趨勢,關于媒介融合轉型成功的指標及判斷標準,是當前研究的熱點。文章以肇慶市廣播電視臺抖音號為例,通過分析內容、時長、受眾群體等來進一步探討傳統媒體短視頻在內容生產上,如何從內容狂歡的過度娛樂化,轉向獲得讀者群體正向的高關注度、參與度和認同感、歸屬感,從而提高傳統媒體短視頻的傳播力、影響力、引導力和公信力。

【關鍵詞】主流媒體;轉型路徑;模式;短視頻

新媒體技術的崛起對廣電傳統媒體的生存和發展造成了極大的影響——廣播電視節目視聽率急劇下降,廣告收入縮水,“新生代”年輕受眾轉移。根據《中國傳媒經濟發展報告(2020)》的數據顯示,中國內地的傳媒產業產值約占全球傳媒產業產值的 15%,高達22887.8億元。從2015年起,短視頻成為新一輪的風口,網絡視聽行業迅速崛起,2020年網絡視聽行業產值第一次超過傳統廣電媒體,規模高達2016.8億元,為傳統的廣電傳媒的發展及轉型敲響了警鐘。

傳統廣電媒體要在媒介競爭環境中實現轉型升級,創新運營模式成為急需解決的問題。在此背景下,作為傳統廣電媒體的肇慶市廣播電視臺在2019年1月創建“肇慶市廣播電視臺”抖音號,在延續地方主流媒體的專業性和權威性的同時,增加了輕松幽默的內容呈現方式,吸引受眾100萬+,該抖音號借助群體傳播的互動性和群體感染進行轉型升級,受眾在娛樂的同時體會主流價值觀的回歸。

一、推送頻率體現主流媒體“年輕化”

傳統主流廣電媒體進軍抖音等自媒體平臺,開設賬號,要保證適當的推送頻率,以便能夠在平臺的影響力與用戶體驗之間尋找平衡點。以下是“肇慶市廣播電視臺”抖音號的數據分析。

“肇慶市廣播電視臺”抖音號的周推送(見表1)頻率的平均值為3.39,中位數為3.5,眾數為4,即該號的周推送頻率穩定在3~4次/周,符合短視頻新聞的產品特性。與“今日頭條”等新聞資訊類APP實時彈出式推送不同,“肇慶市廣播電視臺”注重從事件上進行深入解讀和情感號召,一方面避免過度推送觸發用戶的抵御和防備心理,降低傳播效果;另一方面時評類節目在時效性和深入解讀兩方面的矛盾,決定了該抖音號不可能發布海量內容。因此3~4次/周的推送頻率既保證了欄目的傳播效果,與用戶保持恰當距離,又預留了生產新聞精品的時間。

此外,該抖音號的月推送(見表2)頻率是12~13次/月,符合平臺的推送策略,但其中2019年6月和10月的推送頻率為8次/月,遠低于平均水平。由于6月底該抖音號剛開通官方賬號,因而推送條數并非完整的一個月數據,而10月則受到新中國成立70周年和國慶節慶的影響,大量的國慶新聞擠占了其他新聞的曝光率。而其他月份推送數量為12~13次。而且,10月國慶期間推送頻率最低也反映出該抖音號涵蓋的時政新聞側重點略有不同,其新聞性、專業性和年輕化定位更加凸顯,體現了“無新聞不宣傳”的策略,顯示該抖音號試圖強化用戶對其“年輕化”的角色設定。

二、在30秒“時間爭奪戰”中優化閱讀體驗

新媒體語境下碎片化閱讀已成為網民的生活常態,在“讀秒時代”里,只有把握恰當的視頻時長,時政新聞的曝光度和關注度才會有所提升。

“肇慶市廣播電視臺”抖音號的視頻時長為33~34秒/個(見表3),是該抖音號所采取的常規制作規格,符合當下短視頻傳播短、快、平的特點。偏度為0.314,呈右偏態分布;峰度為0.428,呈扁平化分布。短視頻用戶的單個視頻平均駐留時間為15秒,抖音短視頻時間延長到1分鐘,實際是引導優質內容創作和沉淀的舉措“。肇慶市廣播電視臺”抖音號在碎片化閱讀習慣與新聞專業度之間進行了一定程度的權衡,在30秒的“時間爭奪戰”中發布精彩時評,既優化了用戶碎片化閱讀的體驗,又發揮了傳統地方黨媒的獨特新聞優勢。

當然,該抖音號對于不同類別的視頻的時間賦值也有所不同,絕大多數的時政類和社會類新聞的時長都為21~50秒,契合了該抖音號密切關注時事熱點、反映社會民生事件的特點,其人文類的時長是30~40秒,順應當下弘揚先進人物事跡、傳遞社會正能量的政策,說明“肇慶市廣播電視臺”抖音號的模式和風格盡管有所更新,但仍然延續時政新聞的定位和緊跟時政方針政策的指向。

三、傳播正能量視頻受歡迎

“肇慶市廣播電視臺”抖音號的視頻甄選,打破用戶固有的地方“官媒”形象。從品評時事的“點睛”系列,轉變為貼近生活的“溫情”系列,傳播社會正能量,更加貼近年輕化受眾。

“肇慶市廣播電視臺”抖音號相比其他類型的短視頻,新聞類短視頻數量相對較少。國內很多新聞媒體短視頻賬號,都是從網絡上截取部分新聞片段進行簡單加工,類別混雜,缺乏創新,成本較低但收效并不大。而“肇慶市廣播電視臺”抖音號在保持其專業性的同時,保證視頻類別的齊全。在“肇慶市廣播電視臺”抖音號63個視頻樣本中(見表4),時政類和社會類新聞分別占33%和31%,這是由“肇慶市廣播電視臺”抖音號的媒介定位所決定的。作為地級市的黨媒,關注時事民生是該抖音號的基本任務,因而時政和社會民生是“招牌”節目。

“肇慶市廣播電視臺”抖音號時政類、社會類和節日類視頻的發布具有持續性。在21個時政類視頻中有12個視頻內容涉及“鄉村振興”的話題,有2個視頻內容涉及道路交通問題,有2個視頻內容涉及環境整治問題。說明“肇慶市廣播電視臺”抖音號時刻都在關注老百姓的日常生活,用通俗易懂的語言傳遞當地政府和人民的心聲。而社會類視頻數量達18個,涉及樓宇糾紛、道德法律等社會熱點問題,具有較強的新聞時效性。節日類視頻比重占10%,居第三位,主要涉及國慶節、教師節、澳門回歸等具有紀念性意義的日子,延續了《肇慶新聞》在節日話題上塑造的儀式感。此外科教類視頻比重有所上升,內容多數是有關未成年人教育、校園生活等話題。

由此可見,傳統主流媒體制作的短視頻,其話題未必一定要模仿自媒體的短視頻號——話題必須新奇特趣,手法必須娛樂至死。時政類、社會類、節日類等日常題材,只要制作得當、話題時效性強,也大受歡迎。

“肇慶市廣播電視臺”抖音號在標題文本中多次使用“點贊”“致敬”“期待”此類具有正面評價的字眼,不僅表明充滿正能量的角色設定,也能夠促進用戶對《肇慶新聞》印象的更新,既簡潔又搶占眼球,博取用戶最大的關注度,發揮語言修辭的示范作用。

四、植入網絡流行語感染年輕用戶

2019年,顧毅在《網絡流行語與網民態度、使用影響的實證分析》中認為,網絡流行語是由網民創造并傳播,在網絡交流中使用的一種媒體語言,具有時效性、一定的影響力和高度的跨界融合性。而《牛津英語大詞典》認為流行語是時興流行,而網絡特別是和政治或其他組織有關的詞語,經過反復使用,傳播力相當強大。

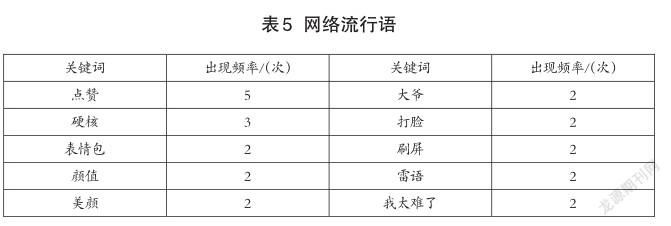

從內容上來看(見表5),“點贊”“硬核”在視頻文本中出現的頻率最高,結合標題關鍵詞分析可以看出:該抖音號的目標和宗旨在于傳播社會正能量、傳遞主流聲音,而非教條式宣傳說教。植入網絡流行語,潛移默化中感染年輕用戶,吸引受眾注意力,同時營造適當的網絡氣息,引發轉發和評論。眾所周知,適當添加網絡流行語對文本加以潤色,利于提高用戶的閱讀興趣,而過度使用則會給人嘩眾取寵、本末倒置的感覺,因此單個視頻使用0~2個流行語關鍵詞,比較符合該抖音號的背景和定位。

不同年齡段群體的閱讀習慣有所不同,了解各年齡段用戶群體的差異,有助于主流媒體的短視頻新聞及時調整傳播策略,爭取傳播效果最大化。

在短視頻新聞受眾中,用戶年齡越大,觀看時長越短。從縱向來看,青年群體的平均觀看時長、最大值、最小值優于中年群體,說明青年群體對“肇慶市廣播電視臺”抖音號的關注度較高。從實驗數據看青年人與過去相比,具有較強的新聞敏感和了解欲望。而中年群體的平均觀看時長低于中位數,表明中年群體中對新聞的關注度存在兩極分化。除了受個人閱讀興趣和習慣的影響,也說明該抖音號的年輕化的敘事模式僅受部分中年群體喜愛。

綜上可知:用戶年齡越大,越關注時事新聞。不同年齡段不同性別的用戶群體的點贊率有所差別,由高到低依次是男中年—男青年—女中年—女青年,男中年群體成為該抖音號的忠實粉絲,在各題材視頻中的參與度和認同度高,女青年群體的參與度最低,是未來應努力爭取的目標方向。

五、結語

媒介融合已經成為大趨勢,如何根據新媒體的技術特點在敘事表達的層面和技術呈現的層面找到相關的平衡點,這是傳統廣電媒體轉型升級成功需要突破的一大難題。

本文通過內容分析得知,傳統廣電媒體在短視頻平臺上的內容生產傳播模式,在地方黨媒基因的基礎上,以政經新聞為聚焦,以情感體驗為目的,同樣可以獲得觀眾群體的高關注度、參與度和認同感、歸屬感,從而提高傳統媒體制作的短視頻在新平臺上的傳播力、影響力、引導力和公信力。但是,在傳播過程中傳統廣電媒體仍存在缺乏互動的問題,且對短視頻視聽語言特點把握不到位,未能發揮音樂屬性和視頻特效的顯著優勢,致使傳播效果受到一定的限制。因此,在保持新聞客觀性、獨立性和黨性原則的前提下,如何優化視聽語言、探索短視頻平臺與新聞相結合的最優點,是當下傳統廣電短視頻轉向應當思考的問題。

本文在內容分析中發現用戶互動參與度與短視頻新聞內容之間的聯系,并通過對比中青年群體在短視頻號傳播中的差異性,明確指出目標受眾、邊緣受眾和潛在受眾。對于用戶點贊、評論、轉發之間存在何種聯系、短視頻新聞的何種特征影響不同圈層受眾的選擇偏好和參與互動,仍需進一步探索和思考。

參考文獻

[1]柯林斯.互動儀式鏈[M].林聚任,王鵬,宋麗君,譯,北京:商務印書館,2009.

[2]戈夫曼.日常生活中的自我呈現[M],馮鋼,譯,北京:北京大學出版社,2018.

[3]巴比.社會研究方法[M].北京:華夏出版社,2005: 88.

[4]楊鳳嬌,孫雨婷.主流媒體抖音號短視頻用戶參與度研究——基于《人民日報》抖音號的實證分析[J].現代傳播:中國傳媒大學學報,2019,41(5):42-46.

[5]王莉.政務新媒體與抖音短視頻的融合方式及價值探討——以“人民網”為例[J].藝苑,2019(3):92-94.

[6]譚玥雨.傳播學視角下政務抖音對政府形象的建構研究——以“共青團中央”和“青春武漢”為例[J].視聽界,2019(1): 52-58.

[7]張志安,彭璐.混合情感傳播模式:主流媒體短視頻內容生產研究——以人民日報抖音號為例[J].新聞與寫作,2019(7):57-66.

[8]劉柳,馬亮.政務短視頻的擴散及其影響因素:基于政務抖音號的實證研究[J].電子政務,2019(7):11-21.

[9]袁雨晴.人民日報抖音短視頻發展的“4I模式”[J].新聞戰線,2019(11):91-93.

[10]王程偉,馬亮.政務短視頻如何爆發影響力:基于政務抖音號的內容分析[J].電子政務,2019(7):31-40.

[11]馮帆,馬睿姍.政務短視頻:政務 3.0時代的創新與突圍——以抖音平臺為中心的考察[J].新聞戰線,2018(10):21-23.

[12]孫彥波,陳達.基于自媒體的網絡政務信息傳播影響因素分析[J].現代情報,2018,38(5):87-93.

[13]柳旭東,竇俊娥.中國國家電視媒體食品安全議題報道的框架研究——基于對中央電視臺《新聞聯播》十年報道的實證分析[J].現代傳播:中國傳媒大學學報,2015,37(1):55-60.

[14]周勇,黃雅蘭.《新聞聯播》:從信息媒介到政治儀式的回歸[J].國際新聞界, 2015,37(11):105-124.

[15]潘曙雅,張煜祺.虛擬在場:網絡粉絲社群的互動儀式鏈[J].國際新聞界,2014(9):37.

[16]常江.《新聞聯播》簡史:中國電視新聞與政治的交互影響(1978—2013)[J].國際新聞界,2014(5).

(責任編輯:黃康溫)