催化臭氧氧化處理滲濾液RO濃液的氧化特性及光譜分析

張正義,張千,樓紫陽,劉偉,朱宇楠,袁春波,于瀟,趙天濤

(1重慶理工大學化學化工學院,重慶 400054;2上海交通大學環境科學與工程學院,上海 200240;3上海交通大學重慶研究院,重慶 401147)

引 言

為滿足《生活垃圾填埋場污染物控制標準》(GB 16889—2008)的要求,膜技術與生化方法相結合的處理方式在垃圾滲濾液處理中的應用日益增多[1]。該方法產生的膜濾濃縮液有機濃度高、鹽度高、可生化性低,如果未經處理返回環境,將造成極大的二次污染[2]。膜濾濃縮液難處理的主要原因是其中含有高濃度難降解的有機腐殖質,不能通過常規的生化或物化工藝有效去除[3]。因此,有效降解垃圾滲濾液膜濾中腐殖質是保障滲濾液達標并安全排放的關鍵。

近年來,高級氧化技術被廣泛應用于難降解有機廢水的處理,其中臭氧高級氧化法在填埋場垃圾滲濾液的處理中對難降解有機物的降解和膜濾濃縮液可生化性的提高兩方面展現了良好效果[4-5],但處理成本高是目前遇到的主要問題,經濟有效地提高臭氧氧化效率是未來的發展方向。此外,目前有關臭氧催化氧化處理膜濾濃縮液體系中有機物的降解機制研究鮮有報道,相關機制的深入研究對進一步優化催化氧化反應體系、提高降解效率十分必要。

本研究采用活性炭負載金屬鈰氧化物制備了新型的臭氧氧化催化劑,采用掃描電子顯微鏡(scanning electron microscope,SEM)、X射線衍射分析儀(X-ray diffractomer,XRD)和能譜儀(energy disperse spectroscopy,EDS)等表征手段對合成材料的形貌結構進行了表征,對比了不同催化氧化體系對目標物腐殖質的去除效能,在此基礎上提出更有效去除污染物的催化臭氧氧化方法,并采用了紫外可見、三維熒光和傅里葉變換紅外光譜(Fourier transform infrared spectroscopy,FTIR)等手段對相應催化降解機制進行了研究,以期為促進催化臭氧氧化技術在膜濾濃縮液處理中的實際應用提供理論與實踐基礎。

1 試驗材料和方法

1.1 試驗裝置和材料

本試驗采用催化臭氧氧化處理填埋場垃圾滲濾液RO濃液。試驗反應裝置如圖1所示,包括純氧鋼瓶(濃度為99.999%)、臭氧發生器(廣州創環,CH-ZTW5G)、臭氧催化氧化反應主體及尾氣處理裝置。其中反應主體由一個三角瓶構成,有效容積為500 ml,三角洗瓶下裝有磁力攪拌器,反應后產生的尾氣采用30% KI溶液進行吸收后排入空氣。催化劑制備中所使用的粉末活性炭采購自上海泰坦科技,規格為0.074 mm,所使用的負載物Ce(NO3)3·6H2O晶體采購自成都科隆。

1.2 試驗用水

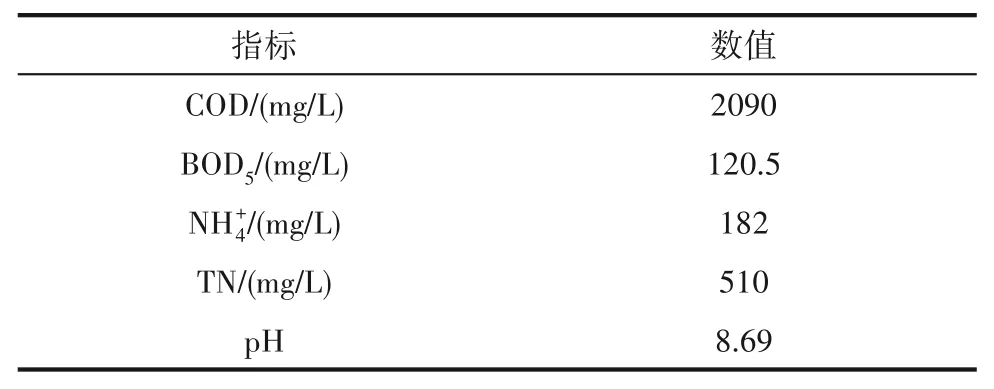

滲濾液RO濃液取自重慶璧山某大型滲濾液處理廠。RO濃液具體水質指標見表1,其中B/C比為0.06,可生化性較差。

表1 RO濃液的水質特點Table 1 Water quality characteristics of leachate reverse osmosis concentrate

1.3 催化劑的制備

采用傳統的浸漬-低溫灼燒法制備活性炭負載金屬鈰催化劑。同時,研究表明活性炭粉末的粒徑越小,催化效果越明顯[6],結合經濟效益選用0.074 mm的活性炭粉末,并在負載前進行了改性:將活性炭在5%稀鹽酸溶液中煮沸1 h,過濾后用去離子水洗至中性,然后置于110℃的烘箱中烘干,保存備用[7]。為達到最優負載量1%[8],配制負載量為1%的Ce,即1%(質量)的Ce(NO3)3溶液3 ml,用膠頭滴管把浸漬液均勻滴在AC粉末上,風干后制備催化劑。之后將風干的催化劑放入氮氣作為保護氣的管式爐中,以3℃/min的升溫速率升溫至450℃并恒溫煅燒2 h,冷卻后便得到Ce-AC催化劑。

1.4 試驗方法

1.4.1 催化劑的比選 臭氧氧化反應在圖1所示裝置中進行,每次試驗取300 ml RO濃液和不同的催化劑,分別在單獨O3、AC/O3、H2O2/O3和Ce-AC/O3的條件下處理RO濃液,其中AC和Ce-AC的投加量為1 g,H2O2投加量為80 mmol/L,臭氧進氣濃度約30 mg/L,進氣量為2 L/min,產量為3.6 g/h,反應在恒定溫度30℃下進行80 min,并在5、10、15、30、50和80 min各取5 ml水樣,調節pH至8.0,在水浴50℃下密封加熱30 min以消除殘余臭氧,待測。

圖1 臭氧催化氧化反應裝置圖Fig.1 Reaction device diagram of ozone catalytic oxidation

1.4.2 有機物的光譜分析 取原液及上述所取水樣各1 ml進行紫外-可見光譜分析;取原液及Ce-AC/O3處理RO濃液5、10、15、30、50和80 min的水樣各1 ml進行三維熒光光譜分析和UV254測試;取原液及Ce-AC/O3處理RO濃液80 min前后的兩個水樣各1 ml進行FTIR分析。

1.5 催化劑的表征

為了確定催化劑的負載情況及狀態,利用X射線衍射儀(日本,SHIMADZU XRD-7000)對催化劑進行了晶體結構分析,測試條件為:Cu靶,擴散輻射,管壓40.0 kV,管流30.0 mA,掃描速率2.0(°)/min,掃描范圍為20°~80°,夾縫寬度0.3 mm;采用X射線能譜儀(英國,Oxford X-MAX)對催化劑元素組成進行分析;采用高分辨場發射掃描電鏡(日本,HITACHI SU8010)對催化劑進行元素分布分析;比表面積及孔容測定采用比表面積與孔隙度分析儀(美國,TriStar II 3020),催化劑表面形態分析采用場發射掃描電子顯微鏡(德國,GeminiSEM 300)。

1.6 分析方法

COD采用重鉻酸鉀法進行測定,BOD5采用稀釋與接種法進行測定[9];UV254采用波長為254 nm處的吸光度值表示,表征腐殖質的相對含量[10]。試驗過程中水質的COD、BOD5及UV254均進行了三次重復試驗。

1.6.1 紫外-可見光譜分析 將消除余氯干擾后的樣品經過0.45μm的玻璃纖維膜過濾后直接進行測定。紫外-可見譜圖采用紫外-可見-近紅外分光光度計測定(美國,PerkinElmer Lambda 950),其中,掃描間隔為1 nm,掃描范圍為220~600 nm。

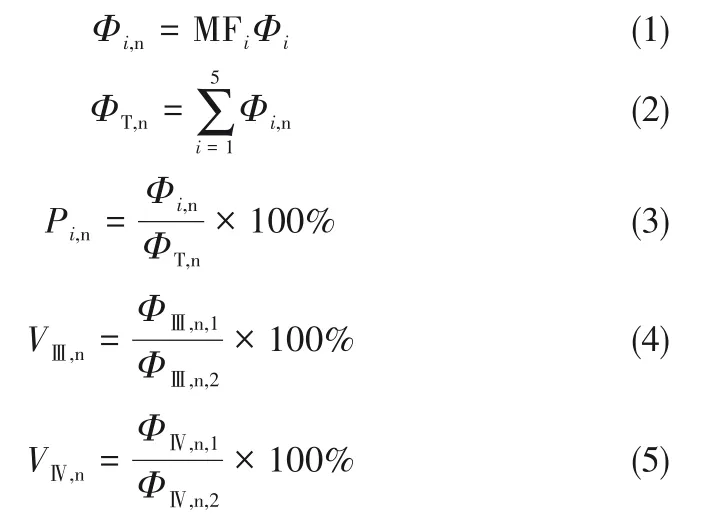

1.6.2 三維熒光光譜分析 水樣預處理同1.6.1節,之后稀釋5倍進行測定。三維熒光譜圖采用日立熒光光譜儀(日本,Hitachi F-4600),其中,激發光源為氙燈,固定激發波長夾縫為5 nm,掃描速率為12000 nm/min,激發波長為239~550 nm,發射波長為250~650 nm,采用COD檢測器進行三維熒光測定。之后將得到的數據用MATLAB扣除水樣空白后,采用Stedmon等[11]所提供MATLAB平行因子法分析DOM(溶解性有機物)的熒光數據,并利用Chen等[12]提出的熒光區域積分(fluorescence regional integration,FRI)方法計算有機物的相對濃度,FRI、富里酸類和腐殖酸類物質去除率的計算公式如下[13]:

1.6.3 FTIR分析 將消除余氯干擾后的樣品經過0.45μm玻璃纖維膜過濾后,得到冷凍干燥后的固體樣品5 mg與100 mg溴化鉀(SP)混合,并在瑪瑙研體中研磨均勻壓片后立即進行測試。紅外光譜采用近紅外、中紅外和遠紅外傅里葉變化光譜儀(美國,Perkin-Elmer Frontier),其中,檢測波數范圍為4000~400 cm-1,分辨率為2 cm-1,掃描次數為32次。

2 結果與討論

2.1 催化劑的表征

圖2為Ce-AC樣品的XRD譜圖。制備的Ce-AC催化劑在2θ為28.6°、33.1°、47.5°和56.3°新出現的衍射峰與JCPDS卡片CeO2(JCPDS:34-0394)的衍射峰相吻合,證明Ce是以CeO2fcc螢石結構的形式負載在AC上,且CeO2可能是Ce(NO3)3在450℃煅燒后的產物。該結果與毛錫嵩等[14]和高曉慧等[15]的研究相似,表明CeO2負載效果良好。同時,有研究表明,在催化臭氧氧化過程中,CeO2能增強催化劑對腐殖酸的吸附能力,使催化臭氧氧化對腐殖酸的去除作用增強,這是因為,CeO2在高溫下被還原,失去大量氧,導致晶格缺失,增大了電子云密度,從而臭氧與其發生了氧化還原反應,加快了臭氧的分解速率,從而達到提升氧化能力的效果[16-17]。

圖2 AC、Ce-AC的XRD譜圖Fig.2 XRD patterns of Ce-AC and AC

本文通過SEM觀察樣品的形貌,并進一步利用元素映射和EDS能譜分析Ce-AC的元素組成和含量。圖3(a)為所制備Ce-AC催化劑的SEM圖像,可以看到活性炭上有孔隙結構,CeO2較均勻地分布在AC上,證明了Ce-AC的形成。Ce-AC的元素映射圖和EDS能譜圖[圖3(b)、(c)]顯示樣品中包含C、O和Ce。

圖3 Ce-AC的SEM圖、元素映射圖和EDS能譜圖Fig.3 SEM image,elemental mapping and EDS of Ce-AC

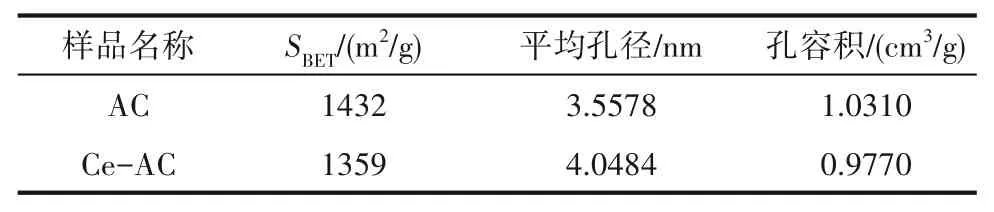

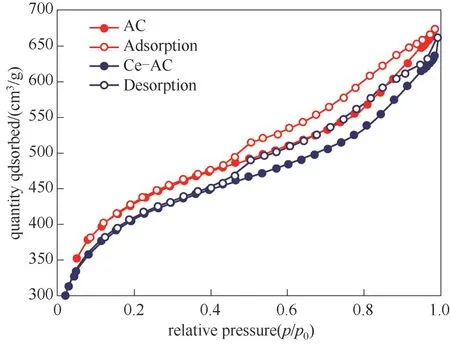

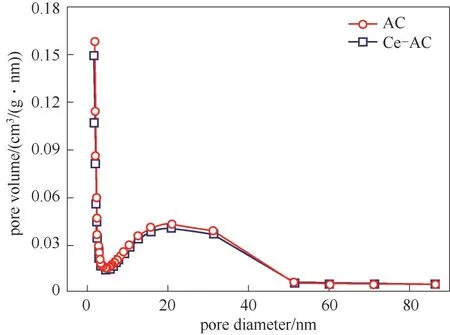

圖4所示的N2吸附等溫線顯示Ce和Ce-AC均為Ⅳ型等溫線,具有H3遲滯回歸線(0.8

表2 AC和Ce-AC的孔結構參數Table 2 Pore structure parameters of AC and Ce-AC

圖4 AC和Ce-AC的N2吸附等溫線Fig.4 N2 adsorption isotherms of AC and Ce-AC

圖5 AC和Ce-AC的孔徑分布曲線Fig.5 Pores size distribution curves of AC and Ce-AC

2.2 催化臭氧氧化處理RO濃液過程中有機物的氧化特性分析

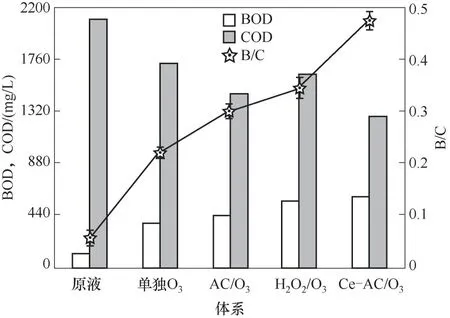

圖6表明,隨著反應時間的延長催化臭氧氧化對COD的去除效果先增高后趨于平緩,當反應進行到80 min后,單獨O3、AC/O3體系、H2O2/O3體 系 和Ce-AC/O3體系對COD去除率分別為17.7%、29.7%、22.9%和44.7%。圖7是不同體系處理RO濃液對可生化性的影響,由圖可知,不同體系處理后出水的可生化性均顯著增高,其中H2O2/O3體系處理后的B/C為0.34,Ce-AC/O3體系處理后的B/C效果最好,B/C從0.06提升到0.47,略高于陳煒鳴等[10]的研究結果。

圖7 不同體系處理RO濃液對其可生化性的影響Fig.7 Effect of RO concentrate treated by different systems on biodegradability

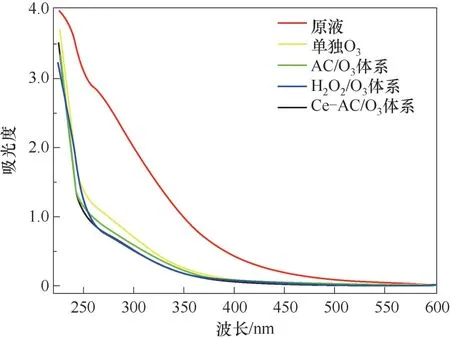

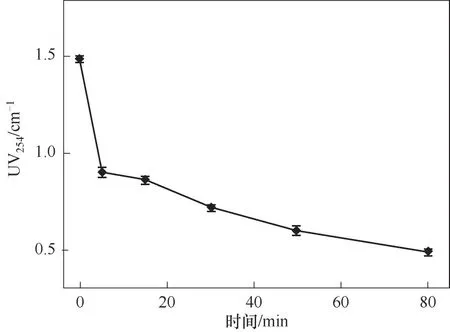

圖8表示不同體系處理RO濃液80 min后的紫外-可見光譜圖,圖中RO濃液在紫外光區出現了較強的吸收,而可見光區的吸收強度較低,說明廢水中腐殖質具有較大的共振能量,芳香度較高。從圖中可以看出不同體系處理后RO濃液的紫外-可見光譜的吸收強度相較原液均呈明顯下降趨勢,其中Ce-AC/O3體系最能顯著降低腐殖質在紫外區的吸收。UV254可以反映水中腐殖質類物質的相對含量[19],從圖9可以看出UV254去除效果先增加后趨于平緩,UV254從1.4848 cm-1降到了0.4848 cm-1,表明腐殖質的去除率為67.3%。結合圖6中Ce-AC/O3體系對COD的去除率可知,同樣30%的去除率,去除COD需要80 min,去除UV254則僅需要15 min。該結果與Cortez等[20]和邱松凱等[21]處理滲濾液的研究結果相似,這是因為臭氧能快速與芳香族化合物反應,雖能大大降低出水的芳香度,可同時產生了乙醛和羧酸等反應更慢且難于進一步被氧化的物質,導致COD的去除效果較低。

圖6 不同體系處理RO濃液的COD隨時間變化趨勢Fig.6 Variation trend of COD with time in RO concentrate treated by different systems

圖8 不同體系處理RO濃液的紫外-可見光譜圖Fig.8 UV-Vis spectra of RO concentrate treated by different systems

圖9 Ce-AC/O3體系處理RO濃液的UV254隨時間變化趨勢Fig.9 UV254 of RO concentrate treated with Ce-AC/O3 system over time

相較于單獨O3處理RO濃液,AC、H2O2和Ce-AC的加入使臭氧加速產生·OH(羥基自由基),從而使腐殖酸被極大程度地破壞甚至礦化,降低了出水中腐殖酸的芳香性[22]。而Ce-AC/O3體系效果優于H2O2/O3體系的可能原因是多相催化劑表面發生的臭氧均相分解、多相表面分解及均相傳遞和終止反應產生的·OH對以腐殖質為主的芳香性物質的破壞程度優于H2O2產生(·O2)22-(過氧自由基)和·OH對它們的破壞程度[23]。

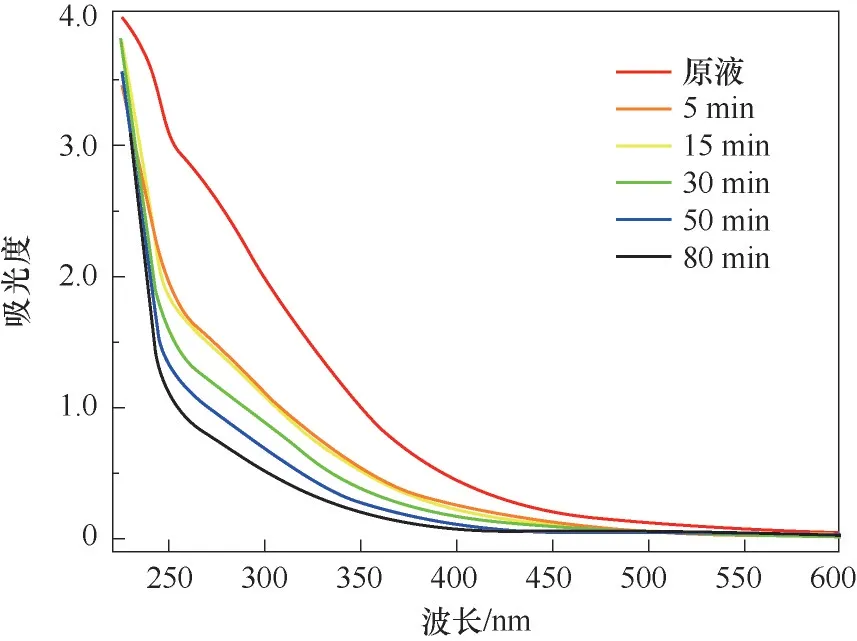

2.3 紫外可見光譜分析

圖10表示Ce-AC/O3體系隨時間變化的紫外-可見光譜圖,隨著反應時間的延長,樣品的吸收強度在整個紫外光區都呈現了逐漸下降的趨勢。其中,吸光度在240~400 nm逐漸降低的原因可能是起著主要作用的活性氧(reactive oxygen species,ROS)·OH,與其他ROS攻擊RO濃液中的腐殖質等難降解有機物形成了中間產物,保留了芳香化合物的穩定性[24]。同時,結合COD去除率較低而B/C比提升顯著的結果說明·OH與其他ROS對RO濃液中大分子的破壞程度強于對小分子的礦化程度。

圖10 Ce-AC/O3體系處理RO濃液隨時間變化的紫外-可見光譜圖Fig.10 UV-Vis spectra of RO concentrate treated with Ce-AC/O3 system over time

2.4 三維熒光光譜分析

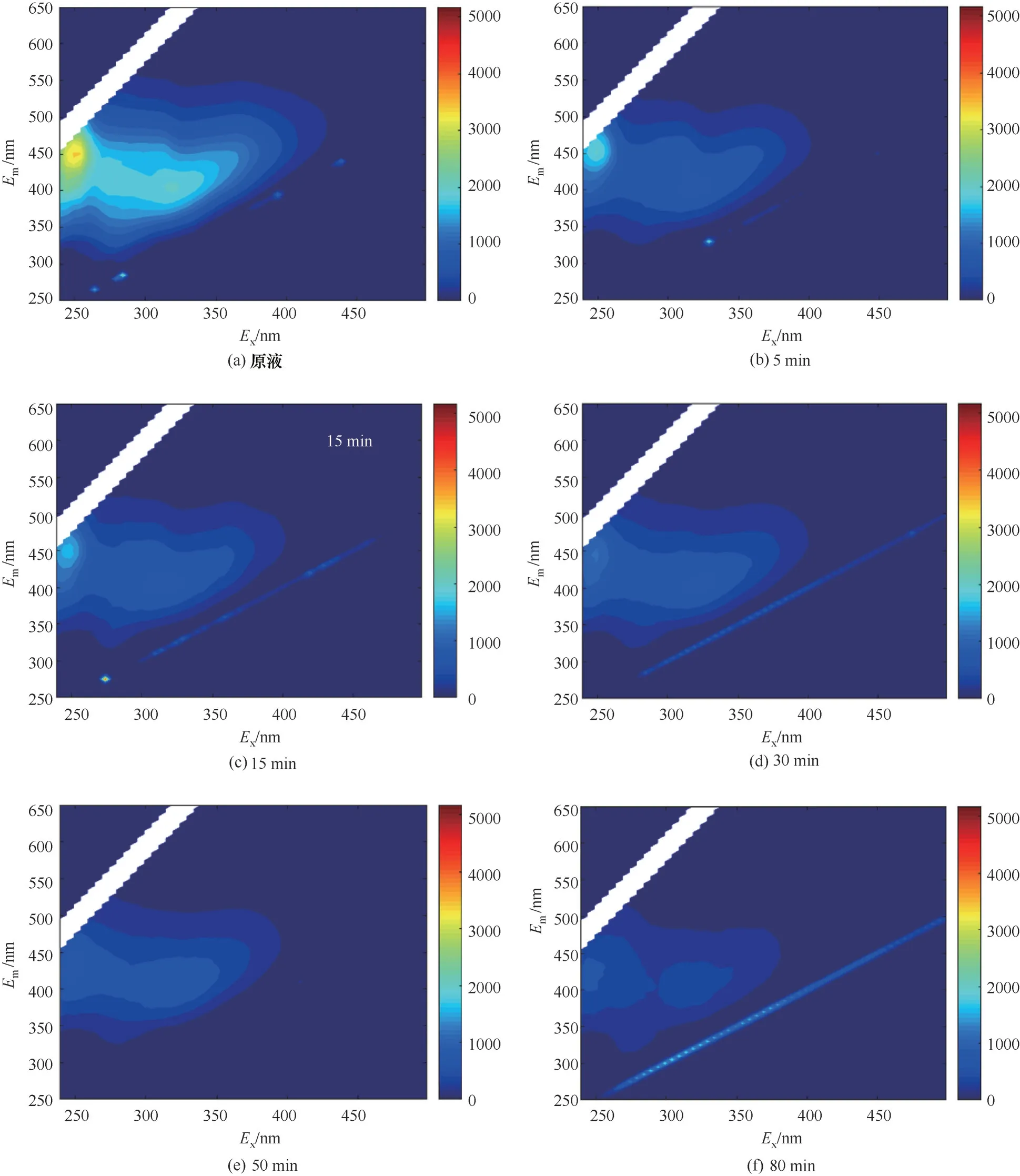

三維熒光光譜常用于腐殖質中π-π*共軛雙鍵的芳香類化合物分析,在本文中用于處理RO濃液中芳香類溶解性有機物隨時間變化的熒光特征分析[25]。由于RO濃液中有機成分比較復雜,所得到的三維熒光譜圖為水樣中DOM有機化合物的總體反應。根據Chen等[12]的研究,可將三維熒光光譜分成5個代表不同有機物的區域,其中,區域Ⅰ和Ⅱ均代表蛋白質,可將其歸為一個區域,將5個區域整合成以下4個區域。芳香類蛋白質類,區域I:Ex<250 nm,Em<380 nm;富里酸類,區域Ⅱ:Ex<250 nm,Em>380 nm;生物代謝副產物類,區域Ⅲ:Ex>250 nm,Em<380 nm;腐殖酸類,區域Ⅳ:Ex>250 nm,Em>380 nm。如圖11所示,各熒光區域均有熒光峰的出現,這些熒光區域隨反應時間的延長大致出現熒光值降低的趨勢,并以區域Ⅳ和區域Ⅱ最為明顯。但其中多數熒光峰相互重合,且三維熒光光譜是定性分析處理過程中水樣有機物的變化情況,因此本文通過FRI方法來定量分析不同區域所代表有機物的相對濃度。

圖11 Ce-AC/O3體系處理RO濃液隨時間變化的三維熒光光譜Fig.11 Three-dimensional fluorescence spectra of RO concentrate treated with Ce-AC/O3 system over time

表3是Ce-AC/O3體系處理RO濃液80 min前后的FRI值的變化情況,從表中可以看出,處理后4種熒光組分占比分別為31.2%、21.2%、22.3%和25.3%。和原液相比,Ce-AC/O3體系處理80 min后的出水中4種Φi分別降低了29.3%、60.9%、13.4%和66.7%,其中Ce-AC/O3體系對腐殖酸類和富里酸類熒光組分去除較高,同時對生物代謝副產物類的熒光組分也有一定去除,這可能是因為·OH優先進攻了分子量較大的腐殖酸類物質[24]。和原液相比,處理后水樣中總Φi降低了50.0%,效果最好的為腐殖酸類和富里酸類。腐殖酸類物質的Φi,n從48637041 au·nm2下降到16207813 au·nm2;富里酸類物質的Φi,n從34839219 au·nm2下降到13617790 au·nm2,表明腐殖酸類和富里酸類物質的降解率分別達到了66.7%與60.9%。腐殖酸類物質的去除率與UV254對腐殖質的去除效果接近[13]。同時,研究表明腐殖質的降解與可生化性提高呈顯著的正相關性[26]。

表3 處理前后各區域FRI值對比Table 3 Comparison of FRI values of each region before and after processing

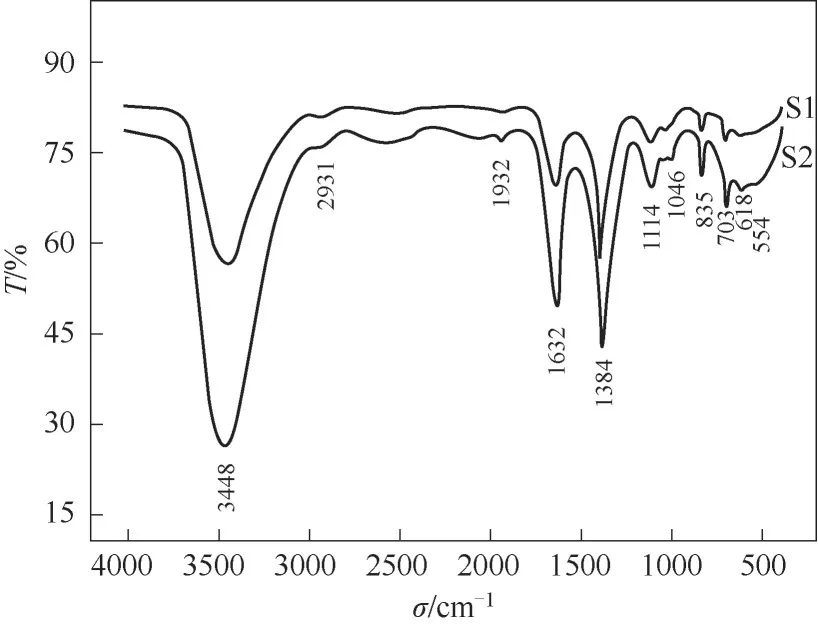

2.5 FTIR分析

FTIR光譜可以定性體現水樣中含有某些官能團的物質,由于RO濃液中有機物成分復雜,所得到的譜圖為水樣中有機化合物各官能團對紅外吸收的總體情況。圖12所示為Ce-AC/O3體系處理RO濃液80 min前后的紅外光譜,其中3448 cm-1處為氫鍵的O—H伸縮振動,S2較S1吸收峰顯著增強,表明反應后體系中氫鍵作用更為強烈,說明過程中O—H鍵與體系里帶負電荷的原子產生了靜電吸收形成氫鍵,導致伸縮振動譜帶變寬,強度增大。這與臭氧內部的不穩定性有關,臭氧會在催化劑表面—OH的誘發下加速產生·OH,從而加快腐殖質等大分子有機物的降解[27]。上述產生的·OH與Ce的價態變化和臭氧的分解有關,而目前對Ce是以何種價態變化的形式起到臭氧催化作用以及臭氧的具體分解路線均尚無定論。因此,在后續的研究中,還需進一步研究以完善Ce-AC催化臭氧氧化理論[28]。

圖12 Ce-AC/O3體系處理RO濃液前(S1)、后(S2)的傅里葉紅外光譜Fig.12 Fourier transform infrared spectroscopy of RO concentrate before(S1)and after(S2)treatment with Ce-AC/O3 system

在2931 cm-1處的吸收峰減小,說明處理后體系中的酚、醇類減少。在2931 cm-1處的吸收峰主要是C—H(CH2和CH3)的不對稱伸縮。在1932、1632 cm-1附近的吸收峰為苯環的C C形成,以及酰胺、醛或酮的C O形成,同時,S2相較S1吸收峰顯著增強,說明體系中的共軛程度降低,這是C C斷裂及苯環開環造成的結果,但這可能與臭氧的直接氧化和·OH間接氧化兩個過程的結合有關。而有研究結果表明,醛、酮類有機物的增加是·OH間接氧化為主導的反應機理造成的結果[29]。在1384 cm-1附近吸收峰對應蛋白質結構中的C O引起的伸縮振動,S2相較S1吸收峰增強,表明體系中腐殖質等大分子物質被分解成蛋白質類物質[30]。在1114、1046 cm-1附近的吸收峰與碳水化合物中的O—H和C—O振動相關,其吸收峰增強表明體系中醇或醚等大分子有機物被分解成小分子的碳水化合物[31]。在835、703、618和554 cm-1附近的吸收峰表示磺基、硫醇基等含硫化合物及酰胺的伸縮振動,S2相較S1吸收峰增強,說明這些官能團的化合物在催化臭氧氧化的過程中較為穩定地存在,且過程中具有這些官能團的大分子類物質被分解成相對小分子的物質[32]。

3 結 論

(1)Ce-AC的XRD、SEM、EDS、元素映射圖和N2吸附等溫曲線表征結果表明Ce表面的孔結構被CeO2所覆蓋,催化劑是以CeO2螢石晶型的形式較均勻地負載在AC上。

(2)Ce-AC/O3體系較單獨O3、H2O2/O3體 系 和AC/O3體系,COD的去除效果和可生化性提升效果最佳。與H2O2/O3體系相比,COD的去除率提高了21.8%,B/C比提升了38.2%。

(3)紫外和熒光的表征分析結果表明腐殖質被降解但并未完全礦化,UV254和FRI計算結果進一步證實了腐殖質類物質的降解,去除率分別為67.3%和66.7%。FTIR表征結果表明腐殖質主要是被催化劑表面產生的·OH間接氧化的形式分解成碳水化合物和有機胺、硫和醇等小分子有機物。

符號說明

MFi——倍增系數,等于某一熒光區域i的積分面積占總的熒光區域面積比例的導數

Pi,n——某一熒光區域i的積分標準體積占總體積的比例,%

VⅢ,n——富里酸去除率,%

VⅣ,n——腐殖酸去除率,%

Φi——熒光區域i的積分體積,au·nm2

Φi,n——熒光區域i的積分標準體積,au·nm2

ΦT,n——總的熒光區域積分標準體積,au·nm2

ΦⅢ,n,1——原液中熒光區域Ⅲ的積分標準體積,au·nm2

ΦⅢ,n,2——Ce-AC/O3體系處理80 min后熒光區域Ⅲ的積分標準體積,au·nm2

ΦⅣ,n,1——原液中熒光區域Ⅳ的積分標準體積,au·nm2

ΦⅣ,n,2——Ce-AC/O3體系處理80 min后熒光區域Ⅳ的積分標準體積,au·nm2