多產品出口企業及其貿易理論:文獻綜述

賀超

摘 要:在多產品企業貿易模型框架下,回顧前人文獻,將其分為三類:多產品出口企業的特征事實、多產品出口企業產品范圍的決定因素,以及多產品企業出口產品范圍變化對經濟的影響。從這三方面進行文獻評述,得出在多產品企業框架下,貿易邊際的研究由企業間延至企業內,通過產品范圍調整和轉換引導資源在各產品間進行重新配置的結論。

關鍵詞:多產品出口企業;貿易理論;文獻綜述

中圖分類號:C67? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? 文章編號:1673-291X(2021)25-0136-03

引言

怎樣實現資源的最優配置是經濟學所關心的。貿易理論發展的同時,研究對象也從國家到行業層面再到企業層面。Melitz(2003)建立起異質性企業的基本模型,認為貿易的增長是來自于企業邊際的擴張,而現實中更多情況是多產品出口企業[1]。大量研究表明了一個國際貿易方面的重要事實:少數規模大的出口企業占據了多數的出口量。其原因不僅在于大型企業某個產品的出口額顯著高于小型出口企業,更重要的是大企業擁有更多的多產品,出口到更多的市場。多產品出口企業在各國普遍存在,是出口企業的主體形式[2]。近年來,隨著企業內產品層面細分數據的可獲性增強,Bernard將理論從企業拓展到產品層面,認為企業可以通過產品轉換來實現對企業的資源優化配置[3]。多產品出口企業與生產率、資源配置密切相關,對貿易增長、貿易結構和貿易利得有重要影響。因此,在理論和現實意義上,本文所研究的多產品出口和貿易都符合要求。

一、多產品企業模型

貿易理論演變:具體可以從行業間,企業間和企業內來進行回顧,貿易理論逐漸從宏觀走向微觀。

(一)行業間實現優化配置

貿易理論的發展從絕對優勢理論發展到比較優勢理論,再發展到要素稟賦理論,都是站在行業的角度討論資源配置和貿易理論。

(二)企業間實現優化配置

新貿易理論到以Meltiz為代表的新新貿易理論,基于企業生產率異質的假設,強調貿易會引導資源在同一行業內不同企業間實現優化配置,資源和生產要素會轉向生產率更高的企業,使得整個行業的生產率水平得到提高。

(三)企業內實現優化配置

Bernard構建了一個貿易理論的綜合模型,研究強調產品異質性,指出多產品企業和企業產品轉化是實現資源配置的有效途徑[4],構建了多產品內生選擇一般模型。

該模型的一般均衡既具有穩態產品相互交換的特征,又具有穩態企業進入和退出的特征。多產品企業貿易理論是對單一產品企業假定的擴展,揭示出產品是比企業更為基本的經濟單元。企業進行多產品生產以及進行產品轉化,往往會影響企業的生產率,并且進一步影響貿易總額的波動。

二、多產品出口企業的特征事實

(一)企業層面的特征事實

首先在許多國家內普遍存在多產品企業出口的現象,主要表現為企業出口和進口的產品轉換。蒙雙等人(2017)以中國出口企業為研究對象[5],得出結論:產品品種的數量多于行業的數量也多于部門的數量,進一步反映了多產品出口企業的特征事實。

邱斌、張亮(2020)根據中國海關企業數據庫,得出多產品企業在中國普遍存在的事實,如果忽視了多產品企業的存在,將不能深刻地認識微觀企業是推動出口貿易的增長重要來源[6]。

(二)企業—產品層面的特征事實

蒙雙等人(2017)認為,多產品出口企業傾向于擴大產品范圍,因為這樣可以使企業的平均沉沒成本降低,使企業的出口風險降低,從而得到更高的出口成功可能。殷曉鵬(2018)根據中國海關數據得出以下結論,出口“企業—產品”層面的產品種類變化非常頻繁,而這種變化的主要原因來自于企業內邊際擴展[7]。

(三)貿易層面的特征事實

Feenstra(2007)認為,多產品出口企業會由于貿易自由化的沖擊形成多產品間利潤侵蝕效益,從而減少產品種類的出口。殷曉鵬根據中國海關進出口數據庫將貿易方式分為兩類:一般貿易和加工貿易。結論是相較于一般貿易企業,加工貿易企業缺少核心技術,從而在出口方面更受制于出口國和外部環境從而出口產品種類更為穩定,更少發生產品轉換與產品增加的行為。

三、多產品出口企業產品范圍的決定因素

(一)產品轉換層面

Bernard(2011)認為,企業產品范圍的變化和消費者對產品的偏好改變有關系,企業會更多的去生產受消費者偏好更高的產品。同時,認為企業產品出口與規模的大小和貿易距離的遠近有關,當企業市場規模擴大和貿易距離縮短時,會使增加企業對出口產品的需求,無論是技術水平的提高還是生產率的提高,都會使企業去生產效率更高的產品,從而發生企業產品范圍的改變。

(二)企業—產品層面

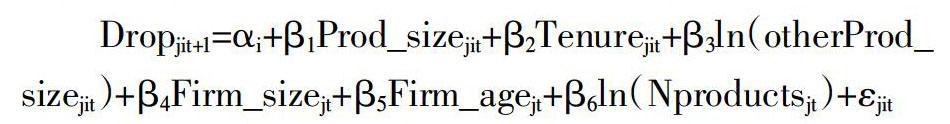

殷曉鵬(2018)通過構建以產品出口規模(Prod_size)和出口時間(Tenure)為解釋變量,企業是否放棄出口某種產品的二值變量為被解釋變量來說明從企業—產品層面看對產品范圍的影響。回歸方程為:

從回歸結果可以看出,有明顯的規模效應和時間效應。兩個解釋變量的系數都小于0,且顯著,表明企業的某種產品規模更小更容易被放棄,產品范圍會進一步縮小。同時,企業會更傾向于找時間長、規模大的產品來進行替代,從而進一步影響產品的范圍。

(三)中間品貿易自由化

貿易成本的變化會直接影響企業利潤,從而企業的產品種類數也會受到影響,實現企業利潤最大化。彭國華根據中國企業的數據認為,中國企業出口產品范圍的增加和中國在2001年加入世界貿易組織之后,關稅的逐步降低有很大的關系[8]。

四、多產品企業出口產品范圍變化對經濟的影響

(一)企業生產率

Feenstra(1994)采取微觀貿易數據精確度量種類變化的方法。為企業生產率和產品轉化之間的關系研究提供了基礎,之后的文獻大多基于這一思想進行。錢學峰(2010)基于Feenstra方法研究后發現,進口種類的增加會提高企業的生產率,這主要歸功于其所產生的水平效應和競爭效應[9]。同時,這兩種效應也受本國的行業技術水平限制。Andrew B.(2012)對越南的企業進行研究后發現,外部環境的變化會使得企業進行產品范圍的改變。產品的轉化會提高企業的生產率,而且產品間的替代彈性越大,產品范圍的變化對生產率的促進作用也越大。Bernard(2011)對美國制造業進行反事實匹配,得出結論表明產品轉換越頻繁的企業生產率會更高。Reynold(2013)對哥倫比亞制造業企業進行研究后得出結論:進口轉換和企業生產率之間為正向關系,且中間品替代彈性所產生的效應使得生產率提高5%左右。易靖韜、傅佳莎、蒙雙(2017)從企業生產率、盈利能力、資源配置角度,探討企業出口產品范圍變化對經濟的影響。結果表明,多產品企業出口產品范圍的增加會使企業生產率、盈利能力得到提高,而產品范圍保持不變和縮小的企業的生產率和盈利能力都顯著降低。不同國家產品范圍變化對經濟的影響存在不同,原因是不同國家出口企業的發展程度不同。如Nardis(2012)對制造業出口企業的研究結果顯示,出口企業減少產品種類反而會顯著提升企業產出和生產率。鐘騰龍(2018)也得出了相類似的結論,原因就是制造業高度發達,形成了專業化分工,企業生產產品高度相關。

(二)貿易增長

內生增長理論和BRS模型都對產品范圍改變所帶來的福利進行了解釋。在CES效用函數下進行分析,認為進口產品變動的福利效應可以用進口成本和進口產品種類間的替代彈性來進行計算。最終結論是進口產品范圍的增加,會使進口價格指數降低,從而帶來福利的提高。Bernard(2006)根據BRS模型從企業進入和退出決策與資源配置兩方面,認為產品范圍的改變會使行業內和企業內發生資源的再一次配置,從而帶來貿易的增加。在多產品企業異質性貿易模型框架下,根據中國企業的數據進行了出口增長實證檢驗,發現中國產品范圍的改變出口增長了15%。Bernard(2012)通過對美國制造業的數據進行實證檢驗,最終發現,美國制造業出口的2/3產出是由企業的產品轉換所貢獻的。通過對企業的數據進行研究,錢學鋒實證檢驗了中國進口產品范圍的增加所帶來的貿易利得,大約占GDP的0.84%。錢學鋒等(2013)從企業內的擴展邊際角度,對中國出口變動對貿易增長的貢獻進行了分析。亢梅玲認為,他們的分析都只停留在靜態層面,沒有對企業內產品之間的轉化對出口產生影響進行分析,這是他們研究存在的不足。同時,殷曉鵬、儀珊珊、王哲(2018)在前人文獻研究的基礎上,在企業層面按照產品類型對出口增長進行分解。段文奇、劉晨陽(2020)認為,貿易增長也會促進企業的出口,兩者存在互為因果的關系[10]。他們在多產品企業框架分析了貿易便利化對于多產品企業出口的影響機制:貿易便利化主要表現為企業的成本減少,并且通過競爭效應和門檻效應,影響了企業的出口。貿易增長也會使企業出口產品范圍得到增加,并且這種作用會隨著企業生產力的增加而減少。如果從邊際層面來看,貿易增加促進企業出口的擴展邊際,同時會抑制企業出口的集約邊際。若是從產品異質性的角度來看,貿易增加對核心產品的影響大于邊緣產品。從不同出口企業來看,一般貿易企業受到貿易增加的沖擊影響更大。

上述文獻皆表明,產品轉換作為資源分配的另一種途徑,在企業內擴展邊際能夠促進貿易的增長。

五、總結性評述

本文闡述了多產品企業貿易理論的演進,并基于Bernard(2006)的多產品出口企業內生產品選擇分析框架進行了文獻回溯。已有的文獻已經能夠從企業層面去揭示企業產品范圍的變化作為一種新的企業內擴展邊際,對于企業的技術進步和貿易增長的重要作用。這與以前的從企業間進行研究相比前進了很大一步。同時相關的文獻也存在著一定的缺陷,比如說對于產品轉換所帶來的福利改變,更多的解釋都是基于出口和貿易增長,缺少對進口這一方面文獻的分析,事實上從進口角度去解釋產品轉換帶來的福利增長是一個很重要的方面[11]。同時,關于對中國方面的文獻研究,更多的數據都是基于2000—2006年,在貿易主義逐漸抬頭的2020年,如何基于最新的數據去進行研究多產品企業轉換和貿易之間的影響,這是之后研究的一個重要方向[12]。之前的文獻都缺少對中國制度方面的研究,然而恰恰中國企業產品結構單一的重要因素來自于制度成本,因此將制度成本納入多產品出口企業的分析,是未來的一個研究方向。

參考文獻:

[1]? Marc J.Melitz.The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity.2003,(6):1695-1725.

[2]? Firm Structure,Multinationals,and Manufacturing Plant Deaths[J].Andrew B Bernard,J.Bradford Jensen.The Review of Economics and Statistics,2007,(2).

[3]? Andrew B.Bernard,Stephen J.Redding,Peter K.Schott.Multiproduct Firms and Trade Liberalization[J].The Quarterly Journal of Economics,2011.

[4]? Andrew B.Bernard,Stephen J.Redding,Peter K.Schott.Multiple-Product Firms and Product Switching[J].The American Economic Review,2010,(1).

[5]? 易靖韜,傅佳莎,蒙雙.多產品出口企業、產品轉換與資源配置[J].財貿經濟,2017,(10).

[6]? 邱斌,張亮,曾彥博.企業異質性與中間品全球采購決策--支出分配的視角[J].經濟學動態,2020,(3):35-51.

[7]? 殷曉鵬,儀珊珊,王哲.中國多產品企業的出口產品轉換行為研究[J].南開經濟研究,2018,(3):3-19.

[8]? 彭國華,夏帆.中國多產品出口企業的二元邊際及核心產品研究[J].世界經濟,2013,(2).

[9]? 錢學鋒,熊平.中國出口增長的二元邊際及其因素決定[J].經濟研究,2010,(1).

[10]? 段文奇,劉晨陽.貿易便利化、企業異質性與多產品企業出口[J].國際貿易問題,2020,(5):72-88.

[11]? 武力超,張馨月,關悅.中國貿易產品多樣性的測度及動態分析[J].數量經濟技術經濟研究,2016,(7).

[12]? 李真,陳天明,李茂林,翟曉穎.中國真實貿易利益的再評估——基于出口隱含環境成本的研究[J].財經研究,2020,(6):64-78.

Multi Product Export Enterprises and Their Trade Theory:Literature Review

HE Chao

(Shanghai University of International Business And Economics,Shanghai 200000,China)

Abstract:Under the framework of multi product enterprise trade model,this paper reviews the previous literature and divides it into three categories: the characteristics of multi product export enterprises,the determinants of the product range of multi product export enterprises and the impact of the change of the export product range of multi product enterprises on the economy.From these three aspects of literature review,we can draw the conclusion that under the framework of multi product enterprises,the research of trade margin extends from inter enterprise to intra enterprise,through the adjustment and transformation of product range,we can guide resources to reallocate among products.

Key words:multi prodoct export enterprises;trade theory;journals reviewed

[責任編輯 文 遠]