自擬化痰通絡湯治療痰瘀絡阻型急性腦梗死55例效果評價

甘琴,吳英,黃君

宜春學院第二附屬醫院,江西 宜春 336000

腦梗死是人類死亡的第二大原因,并具有較高的致殘性及復發性。動脈粥樣硬化是腦梗死的主要原因,常與高血壓、高血脂、糖尿病互為因果[1]。統計數據顯示,我國腦梗死的發病率是西方國家的5 倍,且每年約以8.7%的速度上升[2]。中醫將腦梗死歸于“中風病”范疇,并有大量的記載,如《傷寒雜病論》中從“臟”“經”“腑”“絡”方面分析了中風的發展過程;孫思邈將中風分為了四類。同時也有各大家總結了大量理論及經驗方,為中醫藥治療腦梗死提供了大量參考依據。在現代醫學發展下,中醫藥治療凸顯其獨特優勢。本研究采用自擬化痰通絡湯治療痰瘀絡阻型急性腦梗死,收效甚好,現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

所選110例病例為宜春學院第二附屬醫院(以下簡稱我院)2018 年1 月至2019 年12 月收治的急性腦梗死患者,其中男61例,女49例。按照住院號奇、偶分為對照組及研究組,各55例。對照組中男30例,女25例,年齡(61.6±5.3)歲,年齡范圍47~73 歲。研究組中男31例,女24例,年齡(60.8±5.4)歲,年齡范圍46~74 歲。兩組患者一般資料差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究符合醫學倫理原則要求。

1.2 入選標準

納入標準:(1)西醫診斷符合《中國急性缺血性腦梗死診療指南·2014》[3]中的標準;(2)中醫診斷符合《中風病診斷與療效評定標準(試行)》[4]中痰瘀絡阻型標準;(3)年齡范圍40~75 歲;(4)發病 時 間72 h 內;(5)NIHSS 評 分16~30 分;(6)患者及近親屬知情并簽署知情同意書。排除標準:(1)年齡低于40 歲及高于75 歲;(2)不符合診斷標準;(3)腔隙性腦梗死、出血性腦梗死、短暫性腦梗死[5];(4)心、肝、腎功能異常;(5)精神病患者。

1.3 方法

對照組給予吸氧、降壓、降血糖、預防水腫、維持電解質平衡等一般處理,同時給予阿司匹林腸溶片抗血小板聚集,血栓通活血化瘀等。研究組在對照組的基礎上給予自擬化痰通絡湯,方藥組成:清半夏、膽南星、天麻、天竺黃各10 g,茯苓、白術各15 g,大黃、全蝎、穿山甲各5 g。汗多者加藿香、車前;頭痛者加菊花、鉤藤;睡眠差者加五味子、酸棗仁;氣滯者加厚樸、柴胡。所有藥先浸泡30 min 后再水煎,每劑煎3 次,將每次的湯藥混合均勻后分早、中、晚3 次服用。兩組均以2 周為一個觀察期。

1.4 觀察指標

(1)療效。根據《中風病診斷與療效評定標準》[5]為參考,于治療前后計算兩組癥候積分,顯效:70%≤癥候積分減少<100%;有效:30%≤癥候積分減少<70%;無效:未達以上標準。總有效率=(顯效+有效)/總例數×100%。(2)生活能力。于治療前后采用Barthel 指數[6]對患者生活能力進行評定,得分越高說明生活能力越好。(3)神經功能缺損。采用NIHSS 評分標準于治療前后進行評定,得分越低說明神經功能越好。

1.5 統計學方法

采用SPSS 20.0 統計學軟件進行數據處理,計量數據用表示,采用t檢驗,計數數據以例(%)表示,采用χ2檢驗;P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

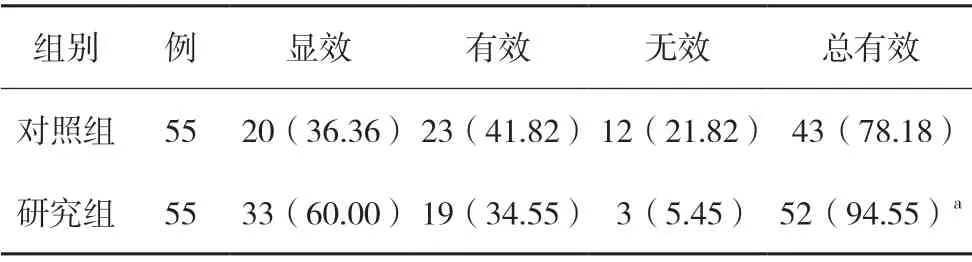

2.1 兩組總有效率比較

研究組總有效率為94.55%,高于對照組的78.18%,兩組總有效率比較差異有統計學意義(P<0.05),如表1。

表1 兩組總有效率比較[例(%)]

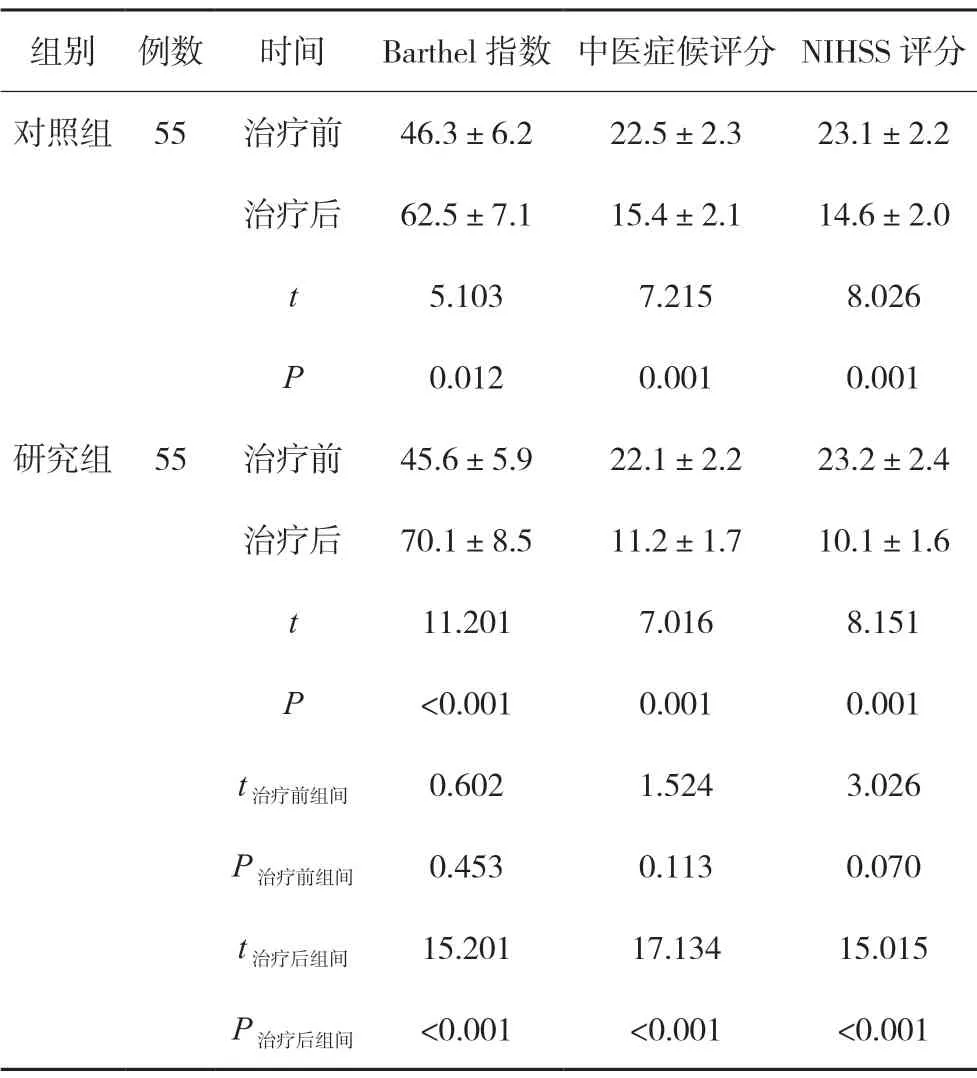

2.2 兩組治療前后生活能力評分、中醫癥候評分及神經功能缺損評分比較

治療前后,兩組Barthel 指數、中醫癥候評分及NIHSS 評分比較,差異有統計學意義(P<0.05)。

表2 兩組治療前后Barthel指數、中醫癥候評分及NIHSS評分比較(分,)

表2 兩組治療前后Barthel指數、中醫癥候評分及NIHSS評分比較(分,)

3 討論

腦梗死主要是由于腦組織缺血或缺氧壞死導致,肢體功能障礙、失語、意識障礙、面癱等為本病常見的臨床癥狀,是我國老年人常見病,并有年輕化趨勢。研究結果顯示,腦梗死在發病1~6 h 內腦組織病變不明顯,6~24 h 內可見輕度腫脹,并伴相關細胞改變,而24~48 h 內腦組織因相關細胞的壞死而腫脹明顯[7]。在腦梗死病灶內存在缺血半暗帶部分,這部分因存在側支循環,仍有大量神經元存活,若能盡快恢復此區血供,損傷的腦組織是可逆的。

對于腦梗死的治療是一個較為漫長的過程,西藥的作用單一,往往起效不盡人意,而長期服藥又容易導致耐藥性,對患者的依從性也是一考驗[8]。而中醫藥治療腦梗死方法較多,加之辨證施治的靈活性,能更有效的從病根出發,起效更明顯。雖然中醫未有腦梗死這個病名,但與“中風”相一致。首次描述該病癥來源于《黃帝內經》的“大厥”“偏枯”。隨后,有諸多的中醫大家對本病進行了深入的研究。如張仲景將其分為了四類,并主張治療宜疏散外風,補中益氣。而葉桂在前人的基礎上分析了中風的發病原因及機制,并提出辨證施治[9-10]。雖然中風的病機復雜,但縱觀相關典籍,其病因無外乎痰、瘀、風、火等,病根在腦竅脈絡,并可累及肝、腎、心、脾等臟腑。如《素問·生氣通天論》曰:“陽氣者,大怒則氣絕,血菀于上。”《醫學問對》有言:“中風內者……風火由下直上……壅塞上焦……麻痹不仁者,血痹不流也。”查閱歷代典籍記載,中風病的病因病機是一個從外因發展到內因的過程。如《靈樞·刺節真邪篇》中有言:“虛邪偏客于身半,其入深,內居榮衛。”張仲景在《金匱要略·中風歷節病脈證并治第五》中描述了中風病邪在絡、經、臟、腑等不同病位的表現。《醫學發明》中明確提出“中風者,非外來風邪,乃本氣自病也。”《明醫雜著》中明確氣、血、津液運行不暢是中風的重要原因[11]。

通過對諸多中醫經典醫學典籍研究,并結合臨床經驗,筆者認為腦梗死是以肝腎陰虛為本,風、火、痰、瘀為標,痰、瘀此兩邪更為突出,因此痰瘀絡阻型腦梗死為常見。不難看出,臟腑功能失調及氣血津液運化失常可致痰瘀,而痰瘀又會加劇臟腑功能及氣血功能失調[12-13]。在腦梗死急性期應積極治療,一旦延誤則痰濁加重,瘀血擁阻,病情纏綿難愈。結合現代人們生活習慣多過食肥膩之食,或攝食過快、過量,導致脾胃運化失常,治療宜從脾胃出發,以健脾化瘀為治療原則。本研究中采用自擬化痰通絡湯治療急性腦梗死,方中清半夏可化痰燥濕、祛痰和胃,與白術、茯苓共同祛濕化痰、健脾和胃。膽南星、天竺黃降胃氣,清熱化痰,天麻、全蝎通瘀活絡、平肝熄風。諸藥合用共奏化痰燥濕、健脾和胃之效[14]。現代藥理研究表明,半夏具有抗血栓、抑制血小板聚集、祛痰、止吐、抗炎等功效[15];茯苓能夠清除自由基,發揮抗炎、利尿、止吐之功;膽南星具有祛痰、抑制血小板聚集的作用,從而阻滯腦梗進一步發展。穿山甲具有抗炎、抗病毒、擴血管、促進血供恢復的作用。

本研究結果顯示,研究組總有效率為94.55%明顯高于對照組的78.18%(P<0.05)。經治療后兩組生活能力評分均有所提高,而中醫癥候評分及神經功能缺損評分均下降,與治療前比較差異有統計學意義(P<0.05),但研究組生活能力評分增加顯著高于對照組,中醫癥候評分及神經功能缺損評分下降幅度明顯高于對照組(P<0.05),說明自擬化痰通絡湯治療痰瘀阻絡型腦梗死效果優于西藥,更有利于各項癥候的改善。

綜上所述,對于痰瘀阻絡型腦梗死患者給予自擬化痰通絡湯,療效顯著,患者易于接受,并便于長期服用,值得臨床推廣使用。但受醫院條件及時間限制,本研究缺乏長期跟蹤研究,且樣本量較小,更深層、大樣本量的研究有待進一步進行。