獨活寄生湯加減聯(lián)合懸灸治療類風濕關節(jié)炎患者的效果觀察

郭濤 賈一波 許平英

(河南省項城市中醫(yī)院康復科 項城 466200)

類風濕性關節(jié)炎(RA)是一種全身性免疫系統(tǒng)疾病,以關節(jié)滑膜慢性炎癥、血管翳形成為基本病理改變。當前,RA病因及發(fā)病機制尚未十分明確,臨床治療缺乏特異性方案,多以抗風濕、糖皮質(zhì)激素等藥物治療為主,但停藥后易復發(fā)[1]。針灸、中藥湯劑作為中醫(yī)學重要治療手段,近年被廣泛應用于臨床,且取得了較為滿意的效果。本研究探討懸灸聯(lián)合獨活寄生湯加減治療RA的效果。現(xiàn)報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 納入項城市中醫(yī)院康復科2019年1月~2020年1月收治的90例RA患者作為研究對象,以擲幣法分為對照組和觀察組,每組45例。對照組男23例,女22例;年齡44~68歲,平均(57.49±4.06)歲;病程5~11個月,平均(7.76±0.82)個月。觀察組男20例,女25例;年齡48~65歲,平均(57.25±4.33)歲;病程4~10個月,平均(7.81±0.78)個月。兩組一般資料對比無顯著差異(P>0.05),具有可比性。本研究通過醫(yī)院醫(yī)學倫理委員會批準,患者及家屬均知情同意。

1.2 診斷標準 西醫(yī)診斷參見《2018中國類風濕關節(jié)炎診療指南》[2]:存在關節(jié)晨僵、關節(jié)痛、關節(jié)腫脹等癥狀,且晨僵時間在1 h以上,關節(jié)壓痛個數(shù)超過5個,X線示關節(jié)周圍軟組織腫脹陰影,骨質(zhì)僅有疏松改變,無破壞。中醫(yī)診斷參見《類風濕關節(jié)炎病證結(jié)合診療指南》[3]痹證之寒濕痹阻證。

1.3 納入及排除標準 納入標準:符合RA診斷標準,且患者均為活動期,近期內(nèi)未接受任何相關藥物治療。排除標準:關節(jié)畸形;合并其他嚴重關節(jié)疾病;對本研究所用中藥、西藥以及艾灸存在禁忌證。

1.4 治療方法 對照組采用中醫(yī)懸灸聯(lián)合甲氨蝶呤片治療。懸灸選穴:阿是穴、雙側(cè)曲池穴以及大椎穴。步驟:(1)回旋灸,首先將艾條一端點燃,懸于施灸部位,然后均勻地反復旋轉(zhuǎn)施灸,保持與穴位皮膚距離3 cm高度,持續(xù)約5 min;(2)雀啄灸,將艾條像鳥雀啄食樣做上下移動,持續(xù)5 min;(3)溫和灸,將點燃的艾條懸于距離穴位皮膚3 cm處,固定艾條,每個穴位灸3~5 min,灸至皮膚紅暈為度。懸灸以6 d為一個療程,療程之間休息1 d,持續(xù)治療8個療程。甲氨蝶呤片(國藥準字H31020644)口服,4片/次,1次/周,持續(xù)治療8周。觀察組加用獨活寄生湯加減治療。組方:獨活9 g、秦艽9 g、桑寄生9 g、杜仲9 g、牛膝6 g、細辛3 g、桂枝6 g、當歸6 g、芍藥6 g、熟地6 g、甘草9 g。水煎服,1劑/d,早晚分服,持續(xù)治療8周。

1.5 觀察指標(1)治療前后頸動脈彩超測定舒張期峰值速度(EDV)、血管阻力指數(shù)(RI)以及收縮期峰值速度(PSV)。(2)采集患者晨起空腹靜脈血,檢測血清C反應蛋白(CRP)、類風濕因子(RF)以及紅細胞沉降率(ESR)水平。(3)采集患者晨起空腹靜脈血,檢測血漿谷胱甘肽過氧化物酶(GSH-Px)、丙二醛(MDA)以及超氧化物歧化酶(SOD)水平。(4)療效。

1.6 療效判定 依據(jù)《中醫(yī)病證診斷療效標準》[4]評價效果,顯效:臨床癥狀、體征明顯改善,ESR、CRP及RF明顯降低或接近正常;有效:臨床癥狀、體征減輕,ESR、CRP及RF有改善;無效:癥狀、體征未見減輕或加重。總有效率=(顯效例數(shù)+有效例數(shù))/總例數(shù)×100%。

1.7 統(tǒng)計學方法 采用SPSS25.0軟件處理數(shù)據(jù),計量資料用(±s)表示,行t檢驗,計數(shù)資料用%表示,行χ2檢驗,P<0.05提示差異具有統(tǒng)計學意義。

2 結(jié)果

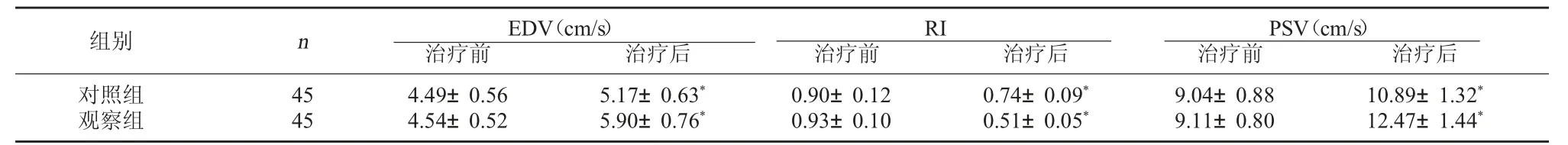

2.1 兩組微循環(huán)指標比較 治療后觀察組EDV、PSV均高于對照組,RI低于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組微循環(huán)指標比較(±s)

表1 兩組微循環(huán)指標比較(±s)

注:與同組治療前對比,*P<0.05。

PSV(cm/s)治療前 治療后對照組觀察組組別 n EDV(cm/s)治療前 治療后RI治療前 治療后45 45 4.49±0.56 4.54±0.52 5.17±0.63*5.90±0.76*0.90±0.12 0.93±0.10 0.74±0.09*0.51±0.05*9.04±0.88 9.11±0.80 10.89±1.32*12.47±1.44*

2.2 兩組血清CRP、RF以及ESR水平比較 治療后兩組CRP、RF以及ESR均明顯降低,且觀察組較對照組更低,差異均具有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組血清CRP、RF以及ESR水平比較(±s)

表2 兩組血清CRP、RF以及ESR水平比較(±s)

注:與同組治療前比較,#P<0.05。

ESR(mm/h)治療前 治療后對照組觀察組組別 n CRP(mg/L)治療前 治療后RF(IU/ml)治療前 治療后45 45 55.79±5.54 55.86±5.48 29.06±3.04#15.74±1.66#141.46±12.87 141.59±12.73 89.77±9.16#63.09±6.22#61.84±6.03 62.02±5.87 38.78±3.91#25.93±2.77#

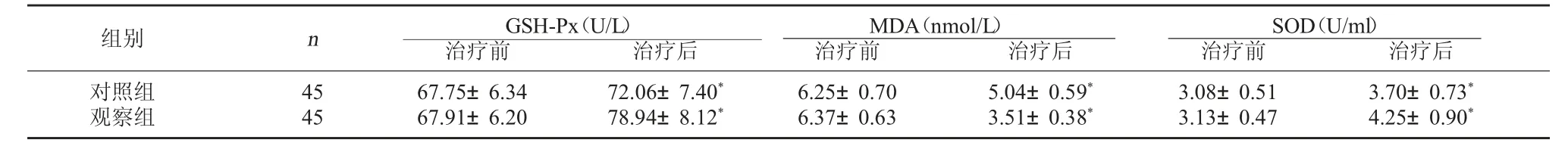

2.3 兩組氧化應激指標比較 治療后兩組患者GSH-Px及SOD均明顯升高,且觀察組高于對照組,兩組MDA明顯降低,且觀察組低于對照組(P均<0.05)。見表3。

表3 兩組氧化應激指標比較(±s)

表3 兩組氧化應激指標比較(±s)

注:與同組治療前比較,*P<0.05。

SOD(U/ml)治療前 治療后對照組觀察組組別 n GSH-Px(U/L)治療前 治療后MDA(nmol/L)治療前 治療后45 45 67.75±6.34 67.91±6.20 72.06±7.40*78.94±8.12*6.25±0.70 6.37±0.63 5.04±0.59*3.51±0.38*3.08±0.51 3.13±0.47 3.70±0.73*4.25±0.90*

2.4 兩組臨床療效比較 治療后,對照組顯效15例,有效18例,無效12例,總有效率為73.33%。觀察組顯效19例,有效22例,無效4例,總有效率為91.11%。觀察組總有效率高于對照組(P<0.05)。

3 討論

RA屬中醫(yī)學“痹證、頑痹、鶴膝風”等范疇,病因有內(nèi)因和外因之分。內(nèi)因為久病體虛、產(chǎn)后氣血不足、腠理空虛,易使外邪乘虛而入;外因為久居濕地、嚴寒凍傷、睡臥當風,使機體感受風寒濕邪,外邪注于肌腠經(jīng)絡,滯留于關節(jié)筋骨之間,閉塞經(jīng)絡,影響氣血運行,而致氣血痹阻,不通則痛,癥見關節(jié)、筋骨、肢體出現(xiàn)疼痛、腫脹、酸楚、麻木等癥,故治宜祛風通絡、散寒除濕。

本研究結(jié)果顯示,觀察組CRP、RF以及ESR均低于對照組,微循環(huán)指標優(yōu)于對照組,總有效率高于對照組,表明中醫(yī)懸灸聯(lián)合中藥獨活寄生湯加減能夠顯著改善RA患者局部微循環(huán),降低血清學指標,減輕關節(jié)炎癥反應,效果較優(yōu)。懸灸是中醫(yī)學重要的治療手段,選穴時主要選取患關節(jié)局部阿是穴,通過點燃艾條產(chǎn)生的熱能效應以激發(fā)機體的陽氣,以活血祛瘀、散寒祛濕,同時通過經(jīng)絡、穴位將陽氣運送至全身,陽氣足則百病消。大椎穴為督脈、手足三陽經(jīng)、陽維脈之會,懸灸該穴能夠增強全身陽氣,具有溫陽、通陽、散寒、疏風等功效,顯著緩解關節(jié)筋骨疼痛、重濁、酸楚、晨僵等癥狀。

獨活寄生湯出自《備急千金要方》,方中獨活、秦艽為君藥,以祛下焦與脛骨間風、寒、濕邪而通痹止痛;桑寄生、杜仲為臣藥,以補益肝腎、強筋健骨;佐以牛膝、細辛、桂枝活血祛瘀、祛風散寒,佐以當歸、芍藥、熟地滋陰養(yǎng)血、補益肝腎,使君臣藥祛邪而不傷正;甘草甘平,既能健脾益氣而扶正氣,又能調(diào)和君臣,故用為使藥。全方配伍,扶正、祛邪并用,共奏養(yǎng)血舒筋、祛風除濕、散寒止痛之功效。

本研究結(jié)果顯示,治療后觀察組SOD及GSH-Px明顯高于對照組,MDA低于對照組,表明中醫(yī)懸灸聯(lián)合中藥能夠顯著增強機體清除氧自由基能力,改善機體氧化應激。藥理學研究表明,獨活乙醇提取物具有良好的抗氧化作用,具有較強的透明質(zhì)酸酶抑制作用,效果與VitC相當[5];杜仲水提物能夠降低對細胞的氧化損傷,對多種細胞具有抗氧化保護作用,同時還可增強SOD、GSH-Px的活性,改善氧化應激。綜上所述,獨活寄生湯加減聯(lián)合懸灸能顯著改善RA患者局部微循環(huán)障礙及氧化應激反應,降低RF水平,減輕關節(jié)炎癥反應,效果較優(yōu),值得推薦。