布拉氏酵母菌散聯合蒙脫石散治療急性腹瀉患兒的療效評價

高海英

(河南省民權縣人民醫院兒科 民權 476800)

小兒急性腹瀉是我國兒科常見消化系統疾病,多發于6個月~2歲嬰幼兒,具有發病急、進展快等特點,發病率高,位居第二,僅次于呼吸道疾病,嚴重時易造成兒童營養不良,影響患兒生長發育[1]。目前,臨床上常給予補液、抗感染、抗病毒等藥物治療,雖取得一定療效,但治療時間較長且復發率較高。布拉氏酵母菌散是非致病性益生菌制劑,可定植于腸道,調節菌群平衡,緩解腹瀉癥狀,降低復發率[2]。本研究選取我院92例急性腹瀉患兒,以探究布拉氏酵母菌散聯合蒙脫石散治療效果。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2020年8月~2021年2月我院急性腹瀉患兒92例,隨機分為觀察組和對照組,各46例。對照組男22例,女24例;輕度脫水28例,中度脫水14例,重度脫水4例;年齡5個月~5歲,平均年齡(28.65±8.89)個月;病程12~36 h,平均病程(26.54±3.28)h。觀察組男25例,女21例;輕度脫水26例,中度脫水15例,重度脫水5例;年齡4個月~6歲,平均年齡(27.52±8.67)個月;病程10~38 h,平均病程(26.23±3.72)h。比較兩組患兒一般資料(性別、脫水程度、年齡、病程),差異無統計學意義(P>0.05)。本研究經患兒家屬同意,且獲得我院醫學倫理委員會同意。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準(1)確診為急性腹瀉;(2)需入院治療;(3)存在不同程度脫水;(4)病例資料完整。

1.2.2 排除標準(1)嚴重肝、腎功能不全者;(2)合并呼吸道感染者;(3)呼吸道畸形者;(4)消化道畸形者;(5)先天性免疫缺陷者;(6)先天性心血管疾病者;(7)對本研究相關藥物過敏或出現不良反應者;(8)參與其他治療研究者;(9)嘔吐劇烈者;(10)精神類疾病者;(11)治療期間退出研究者。

1.3 治療方法 兩組均予以補液、抗病毒、抗感染等常規治療,治療時間均為7 d。

1.3.1 對照組 給予蒙脫石散(國藥準字H20153023)進行治療。用法用量:<1歲時,1 g/次,3次/d;≥1歲時,1.5 g/次,3次/d。

1.3.2 觀察組 給予布拉氏酵母菌散(注冊證號S20150051)聯合蒙脫石散治療,用法用量:布拉氏酵母菌散:<3歲時,0.25 g/次,1次/d;≥3歲時,0.25 g/次,2次/d。蒙脫石散用法用量同對照組。

1.4 療效評估標準 嘔吐、腹痛、腹瀉等癥狀消失,大便情況均恢復正常為顯效;上述癥狀、大便情況均有所緩解為有效;上述癥狀、大便情況均未見明顯改善,甚至加重為無效。顯效、有效計為總有效。

1.5 觀察指標 (1)兩組治療效果。(2)癥狀改善和住院時間,癥狀包括腹痛、腹瀉、嘔吐等。(3)治療前后大便次數及性狀,大便性狀采用大便性狀評分表進行評價。(4)治療前后血清炎癥指標水平。采取兩組患兒治療前、治療7 d后晨起空腹靜脈血5 ml,靜置2 h,經常規離心處理,分離上層血清,置于-70℃環境下待檢,采用酶聯免疫法檢測血清白細胞介素-6(IL-6)、腫瘤壞死因子-α(TNF-α)、超敏C反應蛋白(hs-CRP)、干擾素-γ(INF-γ)。(5)治療前后免疫功能 指 標 比 較,免 疫 指 標 包 括CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+。

1.6 統計學分析 采用SPSS22.0軟件對數據進行分析,計量資料以(±s)表示,行t檢驗,計數資料以%表示,行χ2檢驗,P<0.05示差異有統計學意義。

2 結果

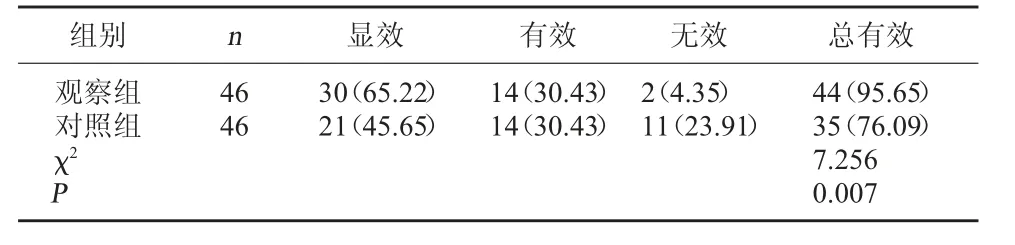

2.1 兩組患兒臨床療效比較 觀察組總有效率于對照組(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患兒臨床療效比較[例(%)]

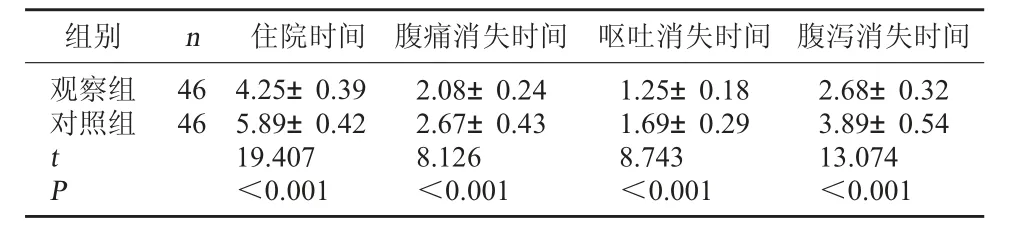

2.2 兩組癥狀改善和住院時間比較 治療后觀察組腹痛、腹瀉、嘔吐消失及住院時間均短于對照組(P<0.05)。見表2。

表2 兩組癥狀改善和住院時間比較(h,±s)

表2 兩組癥狀改善和住院時間比較(h,±s)

組別 n 住院時間 腹痛消失時間 嘔吐消失時間 腹瀉消失時間觀察組對照組46 46 tP 4.25±0.39 5.89±0.42 19.407<0.001 2.08±0.24 2.67±0.43 8.126<0.001 1.25±0.18 1.69±0.29 8.743<0.001 2.68±0.32 3.89±0.54 13.074<0.001

2.3 兩組大便次數及性狀評分比較 治療后觀察組大便次數及性狀評分均低于對照組(P<0.05)。見表3。

表3 兩組大便次數及性狀評分比較(±s)

大便性狀評分(分)治療前 治療后觀察組對照組組別 n 大便次數(次)治療前 治療后46 46 tP 4.23±1.22 4.53±1.12 1.229 0.222 1.96±0.54 2.36±0.62 4.527<0.001 2.16±0.32 2.23±0.26 1.151 0.253 0.89±0.09 1.56±0.19 21.614<0.001

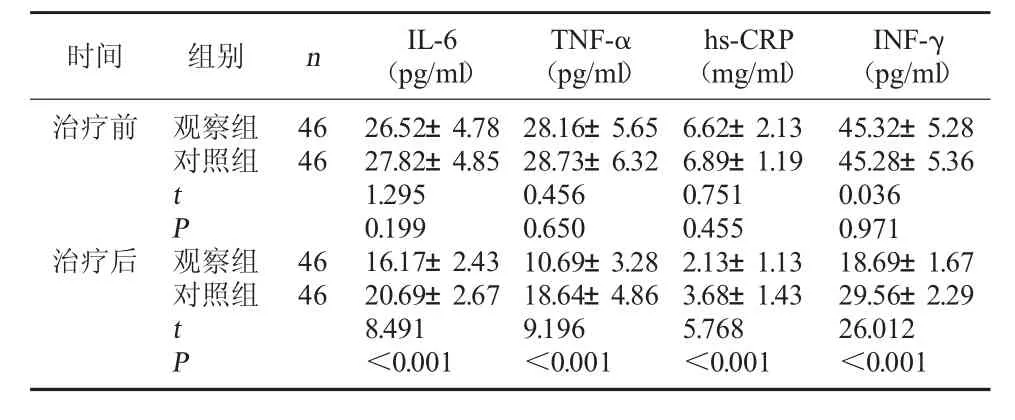

2.4 兩組患兒血清炎癥指標水平比較 治療后觀察組IL-6、TNF-α、hs-CRP、INF-γ水平均低于對照組(P<0.05)。見表4。

表4 兩組患兒血清炎癥指標水平比較(±s)

表4 兩組患兒血清炎癥指標水平比較(±s)

INF-γ(pg/ml)治療前時間 組別 n IL-6(pg/ml)TNF-α(pg/ml)hs-CRP(mg/ml)觀察組對照組46 46 tP治療后觀察組對照組46 46 tP 26.52±4.78 27.82±4.85 1.295 0.199 16.17±2.43 20.69±2.67 8.491<0.001 28.16±5.65 28.73±6.32 0.456 0.650 10.69±3.28 18.64±4.86 9.196<0.001 6.62±2.13 6.89±1.19 0.751 0.455 2.13±1.13 3.68±1.43 5.768<0.001 45.32±5.28 45.28±5.36 0.036 0.971 18.69±1.67 29.56±2.29 26.012<0.001

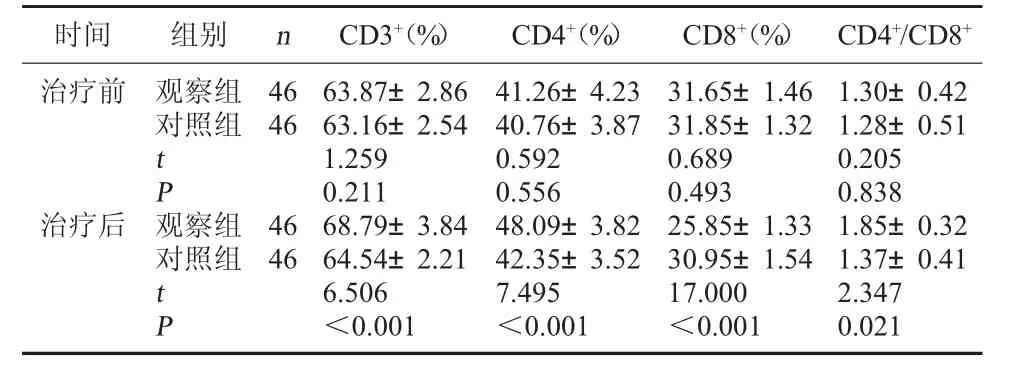

2.5 兩組免疫功能比較 治療后觀察組CD3+、CD4+、CD4+/CD8+均高于對照組,CD8+低于對照組(P<0.05)。見表5。

表5 兩組免疫功能比較(±s)

表5 兩組免疫功能比較(±s)

時間 組別 n CD3+(%) CD4+(%) CD8+(%)CD4+/CD8+治療前觀察組對照組46 46 tP治療后觀察組對照組46 46 tP 63.87±2.86 63.16±2.54 1.259 0.211 68.79±3.84 64.54±2.21 6.506<0.001 41.26±4.23 40.76±3.87 0.592 0.556 48.09±3.82 42.35±3.52 7.495<0.001 31.65±1.46 31.85±1.32 0.689 0.493 25.85±1.33 30.95±1.54 17.000<0.001 1.30±0.42 1.28±0.51 0.205 0.838 1.85±0.32 1.37±0.41 2.347 0.021

3 討論

小兒急性腹瀉是一種較為常見急性胃腸道反應,也是引起兒童死亡的第二大原因,屬于世界性公共衛生問題。該病多由細菌和病毒引起,其中80%以上由輪狀病毒感染引起,具有傳染性,伴有腹痛、腹瀉、嘔吐、大便次數增加、性狀改變等癥狀,易出現中毒性肝炎、胃腸功能障礙、感染等并發癥,嚴重時可引起急性腎衰竭[3~4]。目前臨床尚沒有小兒急性腹瀉較理想的針對性治療措施,多予以調節電解質、平衡飲食、微生態制劑、保護消化道黏膜、控制感染等治療為主,雖取得一定療效,但治療時間長,復發率高,并極易引發各種并發癥。采取積極有效治療措施可控制病情進展,改善預后,以保障患兒生命安全。

蒙脫石散是臨床常用止瀉藥,具有吸附作用,能快速清除患兒體內病菌,提高黏液屏障功能,減輕腸道刺激,減少黏膜損傷;同時還可平衡胃腸道菌群,提高免疫力,保護消化道黏膜[5]。但僅用蒙脫石散治療急性腹瀉療效欠佳。布拉氏酵母菌散為微生態真菌制劑,可選擇性殺滅病原體,抑制病原體生長繁殖,調節腸道菌群,減少胃腸道損害,提高胃腸黏膜吸收力,加快有害物質代謝,促進有益菌定植,提高腸道免疫,進而緩解急性腹瀉癥狀,抑制患兒體內炎癥反應[6]。同時,布拉氏酵母菌散還具有補充人體腸道所需營養物質,有降低腹瀉復發率、促進患兒恢復、減少并發癥的作用[7]。本研究結果顯示,觀察組總有效率高于對照組,癥狀改善及住院時間均短于對照組,大便次數及性狀評分均顯著低于對照組(P<0.05),表明布拉氏酵母菌散聯合蒙脫石散治療小兒急性腹瀉效果顯著,可有效緩解患兒癥狀,縮短病程,改善患兒大便次數、性狀;治療后觀察組IL-6、TNF-α、hs-CRP、INF-γ、CD8+均 低 于 對 照 組,CD3+、CD4+、CD4+/CD8+均高于對照組(P<0.05),表明二者聯合治療小兒急性腹瀉,能有效減輕炎癥反應,提高機體免疫。綜上可知,布拉氏酵母菌聯合蒙脫石散治療急性腹瀉患兒效果顯著,能有效改善患兒臨床病癥,縮短治療時間,抑制炎癥介質釋放,調節機體免疫。