我國地方生態環境規劃院(所)建設情況與發展展望

馮燕,李雅婷,王倩,雒鈺昆,吳文俊,王曉婷

(生態環境部環境規劃院形勢分析與規劃評估中心,北京 100012)

引言

“環境保護,規劃先行”,生態環境規劃在我國生態環境保護事業發展過程中起到了重要的統領作用。環境規劃院(所)對環境規劃事業發展發揮重要支撐作用,自2001 年中國環境規劃院(原國家環境保護總局環境規劃院)建設以來,山西等一批省(區、市)和城市先后建立環境規劃院(所),聚集一批環境規劃人才,形成較為穩定的環境規劃隊伍。本文設計調查問卷,面向42 家省(區、市)和部分副省級城市環境規劃院(所)開展問卷調查,通過對調查問卷進行分析,基本掌握了我國各省(區、市)和主要城市的環境規劃院(所)建設情況,研究提出面向美麗中國建設需求的環境規劃院(所)建設發展方向,供各地區加強環境規劃院(所)建設參考。

1 我國地方環境規劃研究隊伍和機構建設情況

1.1 生態環境規劃院(所)性質

本次調查涵蓋全國30 個省(區、市)及成都、大連、杭州、廣州、唐山等12 個地級市。從環境規劃院(所)獨立設置情況來看,山東、四川、青海等3 省份單獨成立了環境規劃院,天津、山西、甘肅等3 省份規劃院(所)屬于在生態環境系統科研機構加掛牌子,江西為生態環境科學研究與規劃院,其他20 個省份及8 個地級市的環境規劃院(所)屬于環境科學研究院內設部門,占比達到69%。從單位性質來看,42.9%的環境規劃院(所)為差額撥款事業單位,42.9%為全額撥款事業單位;山西、廣州、青島等5省(市)環境規劃院(所)為自收自支事業單位,寧夏回族自治區的環境規劃院為企業性質。

1.2 主要業務領域

從主要業務領域范圍來看,地方環境規劃院(所)業務主要聚焦生態環境保護規劃編制、生態環境形勢分析、規劃計劃調度評估考核和環境政策實踐與應用研究等(圖1)。從項目類別占比來看,66.7%的環境規劃院(所)的環境規劃類項目占比在50%及以上,其中吉林、甘肅、海南、黑龍江、湖南等5 省份占比超過80%;50%的環境規劃院(所)的政策研究類項目占比在20%或以上。從項目來源占比來看,環境規劃院(所)主要業務來源為省級生態環境部門以及市縣生態環境部門的項目,其次為科研項目,再次為市場咨詢項目。

圖1 環境規劃院(所)主要業務領域詞頻

1.3 人才隊伍建設

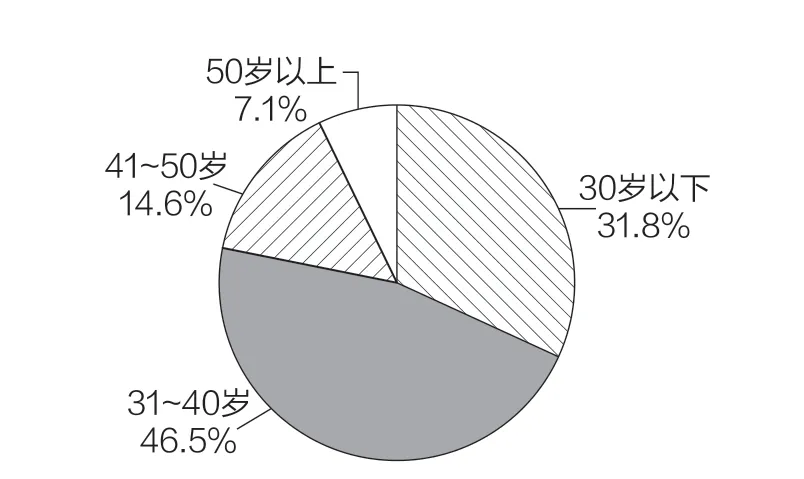

42 家環境規劃院(所)從業人員共1621 人。從職稱結構占比來看,正高級職稱人數占比為9.5%,副高級職稱人數占比為23.4%。從學歷分布情況來看,博士生占比為8.3%、碩士研究生占比為51%、本科生占比為24%(圖2)。從年齡結構占比來看,環境規劃院(所)從業人員主要年齡段為31~40 歲,50 歲以上人群占比較低(圖3)。大多數環境規劃院(所)編制緊張,會根據工作需要聘用專業人員從事業務工作,人員管理機制較為靈活。

圖2 地方規劃院(所)員工學歷背景占比

圖3 地方規劃院(所)員工年齡分布占比

1.4 主要發展成就

1.4.1 全面支撐了地方生態環境保護決策研究

地方環境規劃院(所)經過20 年發展,服務決策、服務發展的能力明顯增強,對地方生態環境決策支撐工作發揮了重要作用。省級五年生態環境保護規劃和重點流域、大氣、土壤等要素規劃均由本地區的生態環境規劃院(所)承擔或聯合承擔。在全面支撐省級生態環境規劃編制實施的基礎上,地方環境規劃院(所)圍繞地方突出生態環境問題,不斷拓展規劃類型、探索完善規劃編制技術方法。在規劃層級方面,不斷向區縣、鄉鎮延伸,在規劃領域方面,逐步建立起以綜合規劃為統領,覆蓋水、海洋、大氣、氣候變化、土壤、固體廢物、噪聲等要素領域專項規劃,基本形成“縱—橫”交錯的多層面環境規劃體系,推出了一批具有全局性、綜合性、戰略性的研究成果。

1.4.2 支撐保障了國家生態環境保護規劃政策落地實施

地方生態環境規劃是推動國家生態環境規劃各項目標指標和重點任務落地的重要保障,通過國家對地方的培訓、交流和座談等工作手段,地方規劃院(所)在支撐規劃編制的同時,逐步探索建立了規劃編制—綜合調度—實施評估—成效考核機制,推動了規劃目標指標、重點任務和重大工程落實,提高了規劃效力和可操作性。

1.4.3 推進環境政策機制創新

地方規劃院(所)在推動地方生態環境政策改革與創新方面發揮了重要作用,在規劃目標管理、環境經濟政策、市場機制建設、多元治理等方面不斷完善地方環境治理體系建設,推動地方開展生態文明建設改革與政策創新。如廣東省院在2009 年建院之初就參與承擔珠三角城市群生態環境保護一體化規劃研究、浙江省院于2015 年開展“兩美浙江”規劃綱要研究。部分地方規劃院(所)建立了內部刊物,如四川省院建立了《四川省環境戰略與政策研究專報》等。

1.4.4 培養了一批具有全局思維的綜合型人才

隨著生態環境規劃重要性不斷凸顯,地方環境規劃從業人員從“十二五”的不足600 人,且超過三分之一的人員為兼職[1],發展到目前超過千人專職從事環境規劃等相關研究,在環境規劃與管理、環境科學、環境工程等專業背景人才基礎上,逐步吸引了經濟、生態、地理信息等多學科背景的技術人才,培養了一批精通政策、熟悉業務的專業化復合型人才。

2 發展過程中存在的不足

2.1 制度和標準體系尚需完善

在法律層面,《中華人民共和國環境保護法》明確“縣級以上人民政府應當將環境保護工作納入國民經濟和社會發展規劃”“縣級以上地方人民政府環境保護主管部門會同有關部門,根據國家環境保護規劃的要求,編制本行政區域的環境保護規劃,報同級人民政府批準并公布實施”,確定了環境保護規劃的法律地位。但是在規劃編制的技術標準、規范、導則方面,僅以技術指南或編制方案進行“一事一議”,尚沒有國家標準、行業標準和團體標準規范技術方法體系,相比城鄉建設、空間規劃系統的院所而言差距較大。城市規劃院(所)經歷了70 年的發展歷程,建立了較為完備的法律法規和技術規范,確立了從城鎮體系規劃、城市規劃、鎮規劃到鄉規劃和村莊規劃的城鄉規劃體系,建立了包括《城鄉規劃技術標準》等在內的1 項綜合標準、5 項基礎標準、9 項通用標準和47 項專用標準的技術標準和規范體系[2]。2019 年以來,我國不斷構建和完善統一的國土空間規劃技術標準體系,制定各級各類國土空間規劃編制辦法和技術規程,制定實施了《省級國土空間規劃編制指南(試行)》《市級國土空間總體規劃編制指南(試行)》,加快建設“多規合一”的規劃編制管理體系、技術標準體系。

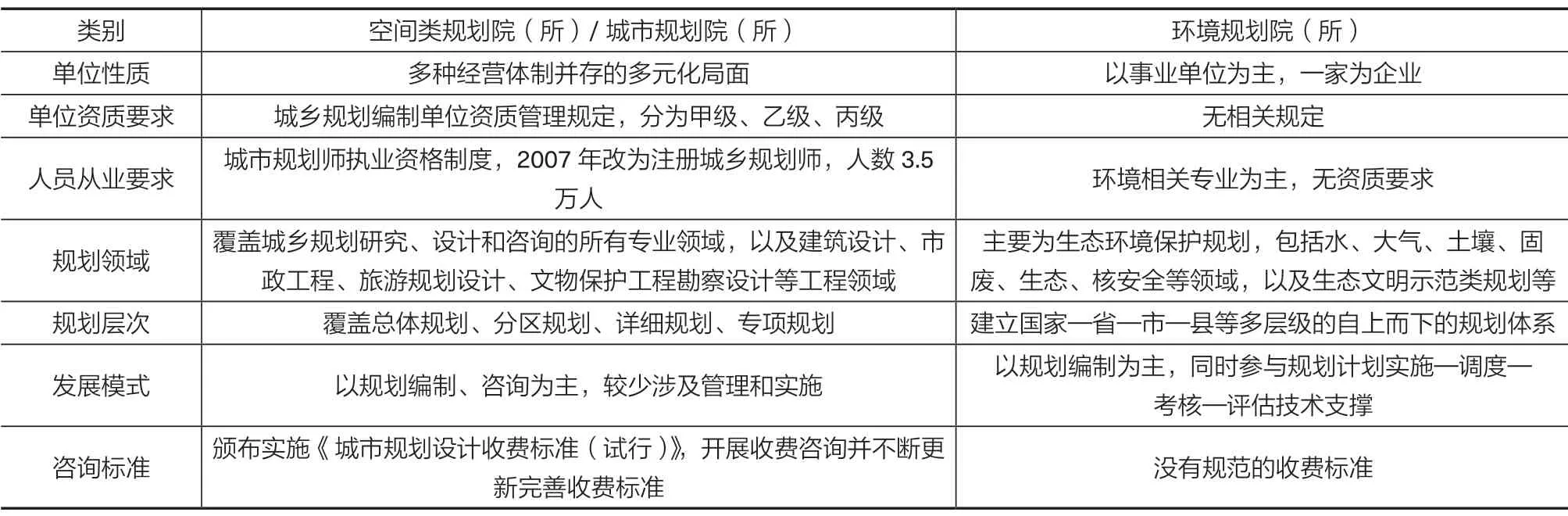

2.2 院所規范性發展尚需提升

在從業資格方面,我國相繼出臺《城市規劃設計單位資格管理辦法》《城市規劃編制單位資質管理規定》《土地規劃機構評選推薦管理辦法》《城市規劃設計收費標準(試行)》,對城市規劃院注冊登記管理、資質管理、全面質量管理和市場行為等進行規范。一些城市規劃院改制為國有企業或者股份制企業,截至2018 年,全國甲級規劃機構已從1987 年的不足40 家增長到470 余家,并轉變為多種經營體制并存的多元化局面[3]。全國注冊城鄉規劃師超過3.5 萬人,其中,注冊城鄉規劃師中60%以上來自規劃專業、地理、道路交通、園林綠化等相關專業。環境規劃院(所)沒有建立環境規劃編制單位資格管理制度,沒有形成規范化的咨詢標準,高水平領軍專家較少,地方環境規劃院(所)中正高級職稱的技術人才僅占9%,副高級職稱的技術人員僅不到三分之一,技術人員數量和能力有亟待提高[4](表1)。

表1 與空間類規劃院現狀基礎的比較

2.3 作為智庫的基礎建設有待增強

在省級層面,30 個省(自治區、直轄市)除西藏外均成立了獨立的環境科學研究院(所),僅山東、四川、青海、江西成立了獨立的環境規劃院(江西為生態環境科學研究與規劃院),天津、山西、甘肅在環保系統科研機構上加掛環境規劃院牌子,其余省份的環境規劃院多屬環境科學研究院的內設機構。同時,環境科學研究院的基礎設施建設也整體明顯好于環境規劃院(所),除山西和天津等省份較早起步的環境規劃院(所)有獨立辦公用房以外,其他均與環境科學研究院或其他機構合署辦公,輔助平臺、成果及圖集展示技術等基礎保障能力與同級別環境科學研究院(所)相比仍差距不小。

2.4 人員隊伍水平尚需提高

進入新發展階段,環境管理對決策支持的前瞻性、精準性、科學性要求不斷提高,在規劃工作不斷趨向以多學科融合、多要素綜合、跨學科研究為特征的發展過程中,現有的人才隊伍中多為環境科學、環境管理等環境相關專業,具有政治、經濟、社會、法律、信息技術等專業背景,具有戰略眼光、全局思維和綜合研究能力的復合型人才還不多。此外,各省份環境規劃院(所)編制名額少且上升空間有限等因素限制了拔尖人才的引入,人才培養機制和梯隊建設也存在不足。

2.5 技術交流合作尚需加強

自2009 年起,生態環境部環境規劃院倡導建立了全國環境規劃院(所)長聯席會議,每年召開一次,中國環境科學學會等也建立了中國環境院(所)長論壇等交流平臺。但以環境規劃理念、模型和實踐為主題的學術交流會議相比其他學科仍然數量較少、類型單一,且多以座談、學術交流等為主,也未形成能推動專業智庫進行深度政策研究寫作的有效合作機制[5]。此外,相比空間規劃院(所)而言,尚未形成全國各地“一盤棋”支撐環境管理決策的局面。各省級環境規劃院(所)業務范圍基本也僅限于本省(區、市)范圍內,在區域發展和協同推進的新格局下,類似區域間的合作、上下游省份間的聯合研究仍缺乏。

3 新型智庫建設要求下地方環境規劃院(所)發展展望

3.1 圍繞決策支撐智庫建設定位加強環境規劃院(所)建設

當前,我國生態文明建設進入了以降碳為重點戰略方向、推動減污降碳協同增效、促進經濟社會發展全面綠色轉型、實現生態環境質量改善由量變到質變的關鍵時期,立足新發展階段、完整準確全面貫徹新發展理念、構建新發展格局需要強化生態環境保護管理支撐,科學制定實施生態環境保護規劃,提高規劃引領作用的重要性更為凸顯。下一步,應完善地方環境規劃院(所)發展路徑、職能定位和規劃體系建設,力求做到“精益求精、注重科學、改革創新”,提升服務綜合決策的能力和水平,積極推動環境治理體系和治理能力現代化。

智庫是國家軟實力的重要體現,反映了國家治理體系和治理能力現代化水平[6]。2015 年黨中央、國務院印發《關于加強中國特色新型智庫建設的意見》,明確指出要“完善組織形式和管理方式為重點”“建立一套治理完善、充滿活力、監管有力的智庫管理體制和運行機制”[7]。生態環境保護的系統性、整體性特點,決定了生態環境保護需要“橫向到邊、縱向到底”[8]。“十四五”及未來更長時期,以生態環境規劃院(所)作為環境智庫建設的重要組成,優化提升管理機制、能力、人才等基礎,構建貫穿國家—區域—城市,覆蓋基礎研究、規劃編制、調度評估、成效考核于一體的“綜合規劃—專項規劃—區域規劃”規劃體系,支撐形成以國家院為引領的地方分工明確、各具特色的技術體系,逐步建立定位明晰、結構合理、特色鮮明、規模適度的規劃體系布局,是推動生態環境保護事業發展、實現美麗中國建設目標的有力推動力。

3.2 提升環境規劃院(所)專業技術能力

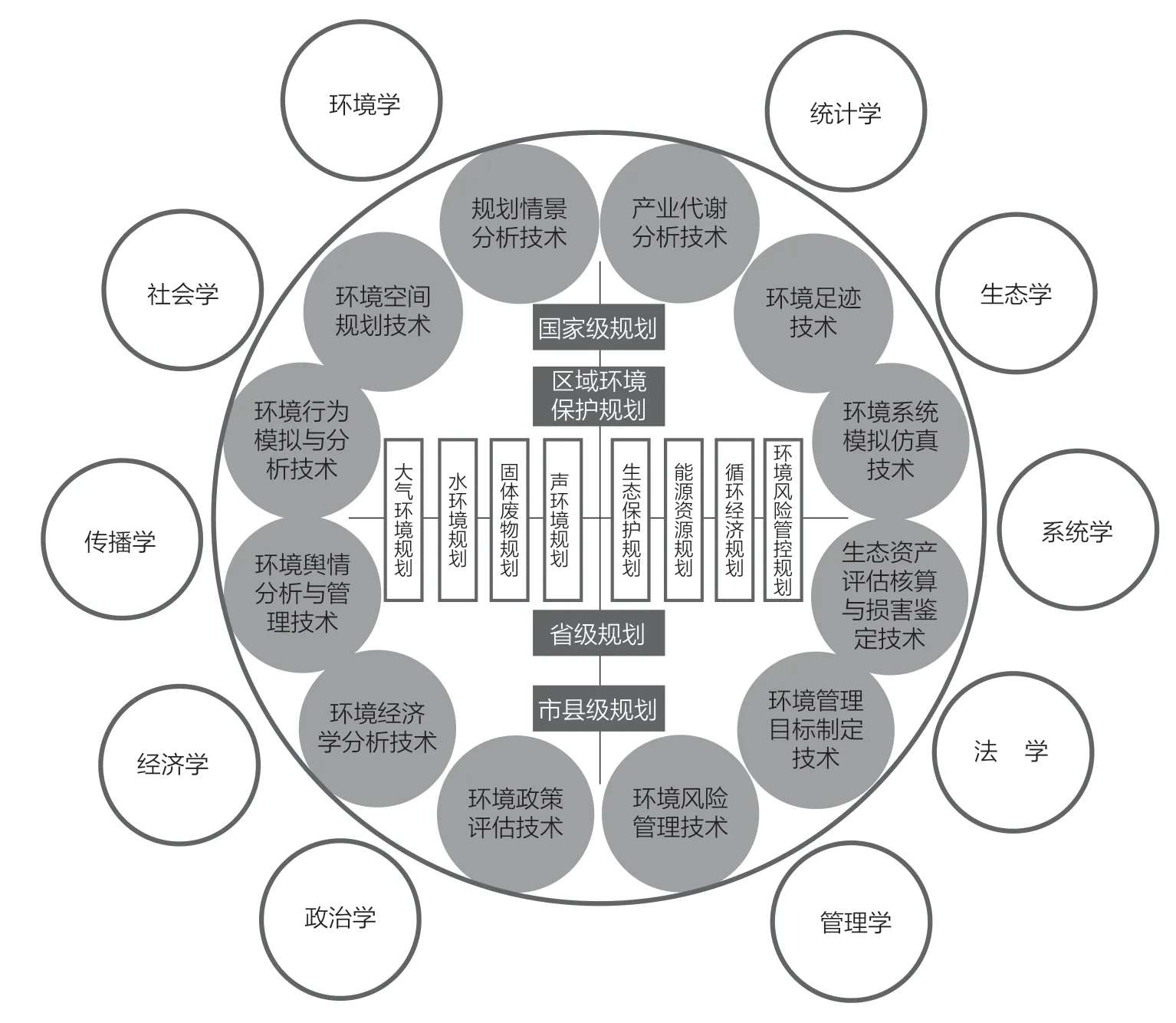

生態環境保護是推動經濟社會全面綠色轉型、建設美麗中國的重要方面,應深刻把握當前我國經濟社會發展形勢,以五年生態環境保護規劃為基礎,面向美麗中國建設,系統開展前瞻性、針對性、儲備性政策研究,加強環境經濟形勢分析,提高綜合分析和預警研判能力,增強政策建議專業性、建設性、有效性。同時,需要更進一步加強GIS 技術、計量模型、多智能體模型等新技術在環境規劃中的應用,推進規劃行業數字化、信息化、智能化發展[4]。不斷拓展環境規劃院(所)發展布局,提高研究水平和創新能力,推動產出有深度、有見地、可操作的戰略成果,不斷提高支撐環境管理的綜合決策能力,有效服務國家重大戰略研究,建立一支面向國際一流的環境規劃隊伍(圖4)。

圖4 生態環境規劃學科體系

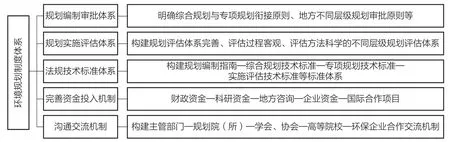

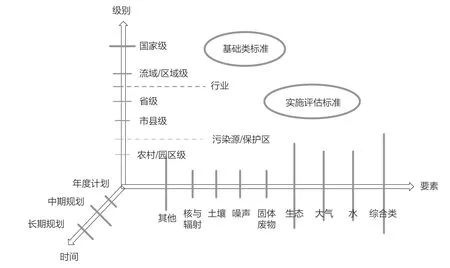

3.3 健全環境規劃院(所)管理制度

在國家層面,從融合與創新兩個維度,加強環境規劃院(所)系統布局(圖5),在思維方式、技術手段、組織機制等多方位融合下,通過對技術、服務、人才、機制等規劃院核心發展要素的全面提升和優化[9],為地方環境規劃院(所)建設釋放更廣闊的發展空間,提高地方環境規劃院(所)建設力度、強度和廣度。逐步建立規劃編制審批備案、實施過程評估、法規技術標準體系,推動環境規劃院(所)全方位、系統化建設,建立環境規劃系統能力建設標準(圖6),推動地方環境規劃院(所)高質量發展。

圖5 生態環境規劃制度體系

圖6 生態環境保護規劃技術標準體系

3.4 培育和規范環境規劃咨詢服務市場

環境規劃作為具有很強專業性的公共政策,與國家和地方環境管理密切相關,規劃目標、規劃內容、環境數據等均有較高的專業技術要求,環境規劃與政策咨詢服務專業性、應用性強,應積極培育和規范環境規劃政策咨詢服務市場,嚴格市場準入,加強環境規劃與政策咨詢機構培訓與管理,積極探索環境規劃與政策咨詢機構及人員的資質管理機制,切實保障環境規劃編制質量。

3.5 加強環境規劃院(所)人才培養

面對日趨復雜的國內外經濟社會發展形勢,全球對綠色發展日益重視,環境規劃需要吸納跨學科、多領域和多元化的人才,不斷優化人才結構,注重培養環境規劃復合型人才。在目前環境規劃院已有的人才結構基礎上,將法律、經濟、管理等專業的相關人才盡快補充到規劃編制隊伍中,發揮各專業的技術優勢,形成專業化、綜合性的規劃編制技術團隊。緊密結合環境規劃實際需求,強化管理溝通和跨部門協調的能力,在形勢分析、溝通協調、團隊管理和項目管理等方面加以提升,從單純技術性工作轉向綜合管理,打造適合行業未來發展的復合型人才,提升智庫核心能力[10,11]。同時,為適應當今智庫研究更加信息化、數據化的發展趨勢,要充分發揮不同領域專家特長,加強交流合作,開展聯合研究,不斷提高環境規劃研究的科學性和創造性。建立健全人才激勵機制,強化并不斷完成科研成果轉化力度與機制,創新高端人才的使用和激勵機制。

3.6 搭建環境規劃隊伍人才交流合作平臺

健全完善全國環境規劃院(所)長聯席會議制度,嘗試環境規劃論壇輪席制度,開展不同層級、不同規模、不同類型的多類型學術會議。加強人才和技術交流,建立并不斷完善國家—省—市三級環境規劃院(所)技術、項目、信息和人才交流方式方法和業務領域技術銜接。在各類環境問題的研究及環境技術的開發中,加強國家和地方、省級和市縣、其他部門之間的交流,開展技術合作、聯合研究。完善環境規劃院系統專家委員會,邀請國家及各地方、各領域專家進入專家委員會。定期召開技術培訓,加強國家和地方環境經濟形勢分析。創建學術交流刊物,凝練各環境規劃院重大科研成果、工作進展及設想,實現信息互享和技術互通。注重培養領軍人才和學科帶頭人、技術骨干等。