口袋公園建設(shè)的國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)及啟示

雷雪姣,李國(guó)林,李 騫,張 帆

(1.廣東工業(yè)大學(xué)建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司,廣東 廣州 510000;2.廣州明城城市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司,廣東 廣州 510000;3.昆士蘭大學(xué),澳大利亞 布里斯班 4072)

1 口袋公園內(nèi)涵及研究進(jìn)展

1.1 口袋公園的內(nèi)涵

口袋公園起源于歐洲工業(yè)革命后產(chǎn)生的系列性環(huán)境以及城市病問(wèn)題,基于對(duì)歐洲傳統(tǒng)的微型景觀小環(huán)境演化而成。結(jié)合英國(guó)“鄉(xiāng)村在門(mén)外”運(yùn)動(dòng)的浪潮普及英國(guó),并影響至整個(gè)英聯(lián)邦體制輻射的國(guó)家范圍,而后成為世界范圍內(nèi)解決城市擴(kuò)張問(wèn)題下城市空間綠化的典型解決手段之一。在不同的地域范圍內(nèi),口袋公園有多重名稱(chēng),包括迷你公園、綠畝公園、休憩地等。

口袋公園的基礎(chǔ)概念最早由美國(guó)風(fēng)景園林師羅伯特澤恩于1967年在紐約公園的展覽會(huì)上提出的“為紐約服務(wù)的新公園”,其狹義上特指規(guī)模呈斑塊類(lèi)型分散或隱藏于城市肌理結(jié)構(gòu)中小型規(guī)模的城市開(kāi)放或半開(kāi)放空間[1]。而后NRPA 出版的 《公園、開(kāi)放空間、綠道分類(lèi)》將口袋公園的概念定義為: 口袋公園是為解決有限或孤立的游憩需求而建設(shè)的最小公園類(lèi)型[2]。放眼于世界范圍,口袋公園概念廣義上也涵蓋城市或更大尺度下的相對(duì)散落的諸如小公園、小廣場(chǎng)、居民區(qū)公共綠地等。口袋公園以滿(mǎn)足特定目的而設(shè),如澳洲口袋公園的建設(shè)旨在保證城市和人口發(fā)展及交流的同時(shí),提升區(qū)域的生態(tài),文化以及風(fēng)貌價(jià)值[3],而香港休憩地以滿(mǎn)足康樂(lè)活動(dòng)為目的。

1.2 口袋公園研究進(jìn)展

國(guó)外口袋公園研究表現(xiàn)出對(duì)提升空間使用與效果的關(guān)注,表明口袋公園的核心功能是提供使用服務(wù),研究前沿包括公眾健康、受傷防范、環(huán)境正義、空間生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)研究等方面[4]。近3年來(lái),隨著國(guó)內(nèi)口袋公園的建設(shè),國(guó)內(nèi)學(xué)者也有大量的研究工作,近兩年來(lái)每年口袋公園相關(guān)文獻(xiàn)近100篇,研究對(duì)象包括不同地區(qū)、不同類(lèi)型的口袋公園。研究方向主要偏向景觀設(shè)計(jì)為主,化消極空間為積極空間,提升城市環(huán)境和文化特色。研究視角逐漸多元,大量學(xué)者基于某種理論或某項(xiàng)技術(shù)積極探索口袋公園新的設(shè)計(jì)思路:包括大數(shù)據(jù)分析方法、城市觸媒理論、需求理論等[5]。

2 口袋公園的分類(lèi)及布局特征

2.1 口袋公園分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)NRPA對(duì)于美國(guó)口袋公園的定義及分類(lèi),口袋公園一般面積約為1000 m2,服務(wù)5~10 min范圍內(nèi)人群,服務(wù)人口約為500~1000人[6]。

口袋公園一般按照靜態(tài)活動(dòng)、動(dòng)態(tài)活動(dòng)分類(lèi),如美國(guó)、澳洲、中國(guó)香港。其中,中國(guó)香港更是對(duì)于動(dòng)態(tài)休憩用地及靜態(tài)休憩用地提出了綠化要求,動(dòng)態(tài)休憩用地最少有20%用于栽種花木,靜態(tài)用地70%用于栽種花木,植物配置上,應(yīng)以種植本地樹(shù)種為主[7]。

2.2 口袋公園空間布局特征

口袋公園一般位于步行可達(dá)范圍內(nèi),美國(guó)風(fēng)景園林師羅伯特﹒宰恩倡導(dǎo)紐約市中心區(qū)每一個(gè)街區(qū)建造一個(gè)口袋公園,分布在靠近街區(qū)的邊界處,其服務(wù)半徑約為400 m。根據(jù)對(duì)昆士蘭大學(xué)所在地區(qū)半徑約1 km的口袋公園觀察,1 km2內(nèi)有5處口袋公園,服務(wù)半徑約為400~500 m(圖1)。

圖1 昆士蘭大學(xué)周邊口袋公園分布及功能特征

3 口袋公園設(shè)計(jì)策略

3.1 口袋公園設(shè)計(jì)發(fā)展方向

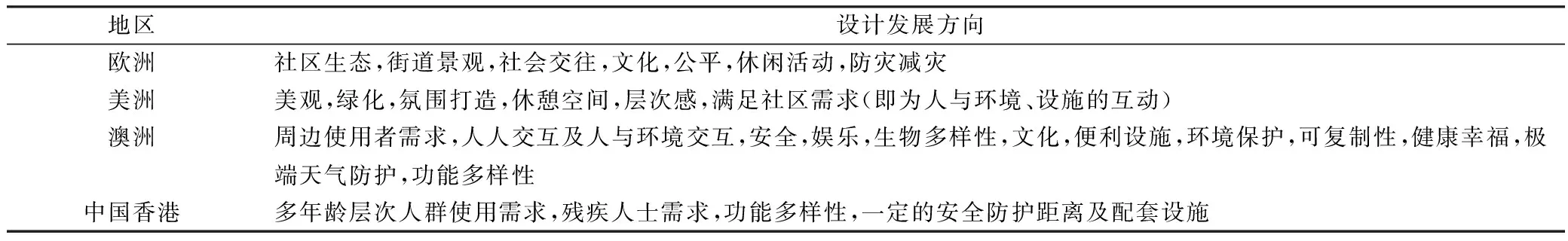

綜合歐洲、美洲、澳洲及中國(guó)香港地區(qū)口袋公園建設(shè)規(guī)劃經(jīng)驗(yàn),分析其區(qū)域性發(fā)展方向,并基于重點(diǎn)國(guó)家和地區(qū)案例,歸納總結(jié)出主要的設(shè)計(jì)方向,以完善和增強(qiáng)未來(lái)中國(guó)口袋公園設(shè)計(jì)的完善性(表1)。

表1 口袋公園設(shè)計(jì)發(fā)展方向一覽

3.2 口袋公園設(shè)計(jì)的共性特征

貫穿各國(guó)家或地區(qū)對(duì)于口袋公園的考慮,合理的空間規(guī)劃以及打造人與自然溫馨氛圍為口袋公園有效設(shè)計(jì)的著重切入點(diǎn),包括可達(dá)性、功能性及生態(tài)性。但各國(guó)在共性特征的基礎(chǔ)上,又存在一定的差異化。

3.2.1 可達(dá)性

可達(dá)性方面,口袋公園設(shè)計(jì)注重平等、連通性、貫穿性,旨在為不同階層、不同年齡的人群,包括弱勢(shì)人群,特別是殘疾人,老人和兒童,提供平等的使用條件,包括園邊連接性道路的多樣性,園內(nèi)設(shè)計(jì)道路對(duì)于不同人群的適用性以及避免對(duì)于不同階層的區(qū)域性限制,平等的將各功能性分區(qū)展現(xiàn)在大眾視野里。除連通性和貫穿性,中國(guó)香港還強(qiáng)調(diào)了口袋公園本身的可達(dá)性,要求其入口容易識(shí)別且靠近公家車(chē)站及汽車(chē)停靠區(qū)等視野較為開(kāi)闊處,提升口袋公園使用率。

3.2.2 功能性

口袋公園功能性重點(diǎn)關(guān)注周邊潛在使用者需求。香港休憩用地提出應(yīng)適合兒童、成年人、老年人和殘疾人共享,設(shè)有公廁、遮蔭棚、燈光、緊急求助電話、殘疾人專(zhuān)用設(shè)施、無(wú)障礙通道等設(shè)施。美國(guó)口袋公園通過(guò)空間閉合性細(xì)分其功能需求,分別為開(kāi)放、半開(kāi)放以及私密空間,在設(shè)計(jì)上注重通過(guò)空間層疊和綠植覆蓋達(dá)到空間有效化利用,其目的是在有限的空間內(nèi)滿(mǎn)足對(duì)于口袋公園不同使用需求人群的要求[8]。

同時(shí),美國(guó)、澳大利亞與中國(guó)香港對(duì)于口袋公園的功能分區(qū)均更強(qiáng)調(diào)動(dòng)靜分離。澳大利亞在動(dòng)態(tài)用地的選擇上基于地理位置、可見(jiàn)性、土地生態(tài)價(jià)值,動(dòng)態(tài)用地作為分隔居民區(qū)和靜態(tài)環(huán)境保護(hù)區(qū)起到承上啟下的作用,隔離部分人類(lèi)活動(dòng)的同時(shí),為周邊居民區(qū)提供室外活動(dòng)用地。靜態(tài)用地用于路人休憩、動(dòng)植物種植和低密度商業(yè),以感受寧?kù)o和人與自然的交流為靜態(tài)用地主要目的。中國(guó)香港于靜態(tài)空間建設(shè)雖與澳大利亞類(lèi)似,但更加注重于綠化建設(shè)。

3.2.3 生態(tài)性

各發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)對(duì)于口袋公園設(shè)計(jì)建設(shè)都極為重視生態(tài),即生物棲息地的打造和生物多樣性的保護(hù)。歐洲各國(guó)、美國(guó)以及澳大利亞同時(shí)指出,口袋公園的生態(tài)建設(shè)不僅僅面向就近社區(qū),同時(shí)也是城市整體生態(tài)綠化帶建設(shè)的重要部分。中國(guó)香港更是強(qiáng)調(diào)了自然特色景觀在口袋公園建設(shè)上的高優(yōu)先級(jí)。生態(tài)性不單涉及環(huán)境保護(hù),同時(shí)關(guān)系著文化教育、社區(qū)幸福感以及區(qū)域獨(dú)特性。人類(lèi)是口袋公園小型生態(tài)圈的一部分,在打造人與自然的交互中,口袋公園作為人與生態(tài)的交叉點(diǎn),其建設(shè)要充分考慮動(dòng)植物對(duì)于人類(lèi)活動(dòng)的包容性和適應(yīng)性,需要建設(shè)者在材料選擇、動(dòng)植物生態(tài)和水系發(fā)展上充分考慮,有效實(shí)現(xiàn)人與自然相融合。

3.3 口袋公園設(shè)計(jì)的其他要點(diǎn)

除了可達(dá)性、功能性和景觀性外,口袋公園在設(shè)計(jì)方面還包括安全性、地域性和可復(fù)制性。具體如下。

(1)安全性。安全是衡量口袋公園建設(shè)可實(shí)施性和后期使用中的重中之重,決定了口袋公園的口碑和使用率。口袋公園作為潛在安全島,其安全性主要涉及對(duì)于使用者,尤其是弱勢(shì)群體的包容性,以及犯罪率的控制。基于安全考慮還包括提出極端天氣防范戰(zhàn)略,部署潛在需要設(shè)施和隱蔽工程。 例如美國(guó)Norman公園設(shè)計(jì)中將停車(chē)場(chǎng)及潛在避難設(shè)施布置在公園地下[9]。

(2)地域性。口袋公園的建設(shè)一般與地區(qū)文化相融合。香港地區(qū)還要求休憩用地現(xiàn)有的自然景觀特色應(yīng)盡量予以保留,以助于營(yíng)造地區(qū)特色。

(3)可復(fù)制性。可復(fù)制性也是口袋公園設(shè)計(jì)的一個(gè)因素,有利于降低經(jīng)濟(jì)成本。完全的復(fù)制不利于口袋公園的獨(dú)特性,部分元素復(fù)制、logo彰顯適用于旅游業(yè)和文化建設(shè)發(fā)展。

4 口袋公園管理、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)模式

4.1 管理模式:政府、政府+非營(yíng)利組織等協(xié)同管理模式

不同國(guó)家及地區(qū)的口袋公園管理模式多樣,美國(guó)為典型的以政府+非營(yíng)利組織協(xié)同的管理模式。美國(guó)政府共頒布了3個(gè)有代表性的保障城市公園建設(shè)和土地使用的法案,法案授權(quán)給州和聚居區(qū),以提升他們?cè)诒Wo(hù)公園和開(kāi)放空間用地方面的執(zhí)行力。城市公園和游憩部將依據(jù)本地居民的需求,增加或改善公園和游憩設(shè)施,通過(guò)執(zhí)行城市公園和游憩總體規(guī)劃、獲取和改善游憩用地、制定游憩活動(dòng)計(jì)劃等措施,但應(yīng)遵循國(guó)家游憩與公園協(xié)會(huì)等非營(yíng)利組織頒布的國(guó)家級(jí)、州級(jí)的導(dǎo)則與標(biāo)準(zhǔn)[10]。

中國(guó)香港采用土地用途管制及規(guī)劃許可制度,休憩用地納入法定圖則管理,城市規(guī)劃委員會(huì)負(fù)責(zé)法定的規(guī)劃職能。中國(guó)香港休憩用地的經(jīng)營(yíng)方式為公益性,土地供給方式為協(xié)約批租,由地政總署負(fù)責(zé)批租。休憩用地允許的用途有燒烤點(diǎn)、郊野學(xué)習(xí)/教育/游客中心、涼亭、野餐點(diǎn)、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、散步長(zhǎng)廊/廣場(chǎng)、公廁、休憩處、動(dòng)物園等,需向規(guī)委會(huì)申請(qǐng)的用途包括娛樂(lè)場(chǎng)所、度假營(yíng)、帳篷營(yíng)地、公用事業(yè)設(shè)施、公共汽車(chē)總站等。

4.2 建設(shè)主體:政府、非營(yíng)利組織、企業(yè)/私人的多主體模式

美國(guó)的口袋公園建設(shè)主體往往是匯集多方資源與力量,以政府為主導(dǎo),招納企業(yè)以及周邊公眾等私有資本合作投資,政府起監(jiān)管作用,企業(yè)出資維持口袋公園的持續(xù)發(fā)展與建設(shè),支持當(dāng)?shù)厣虡I(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,從而達(dá)到吸引投資、吸引旅游,為口袋公園的長(zhǎng)久不衰提供一個(gè)重要的保障[11]。公眾也能參與進(jìn)來(lái),能入股分紅,大大的提高周邊公眾對(duì)口袋公園建設(shè)的積極性,從而形成廣泛的伙伴關(guān)系。歐洲亦是如此,形成“自上而下”與“自下而上”的合作模式[13],促進(jìn)互相監(jiān)督,齊建共享共榮的口袋公園。

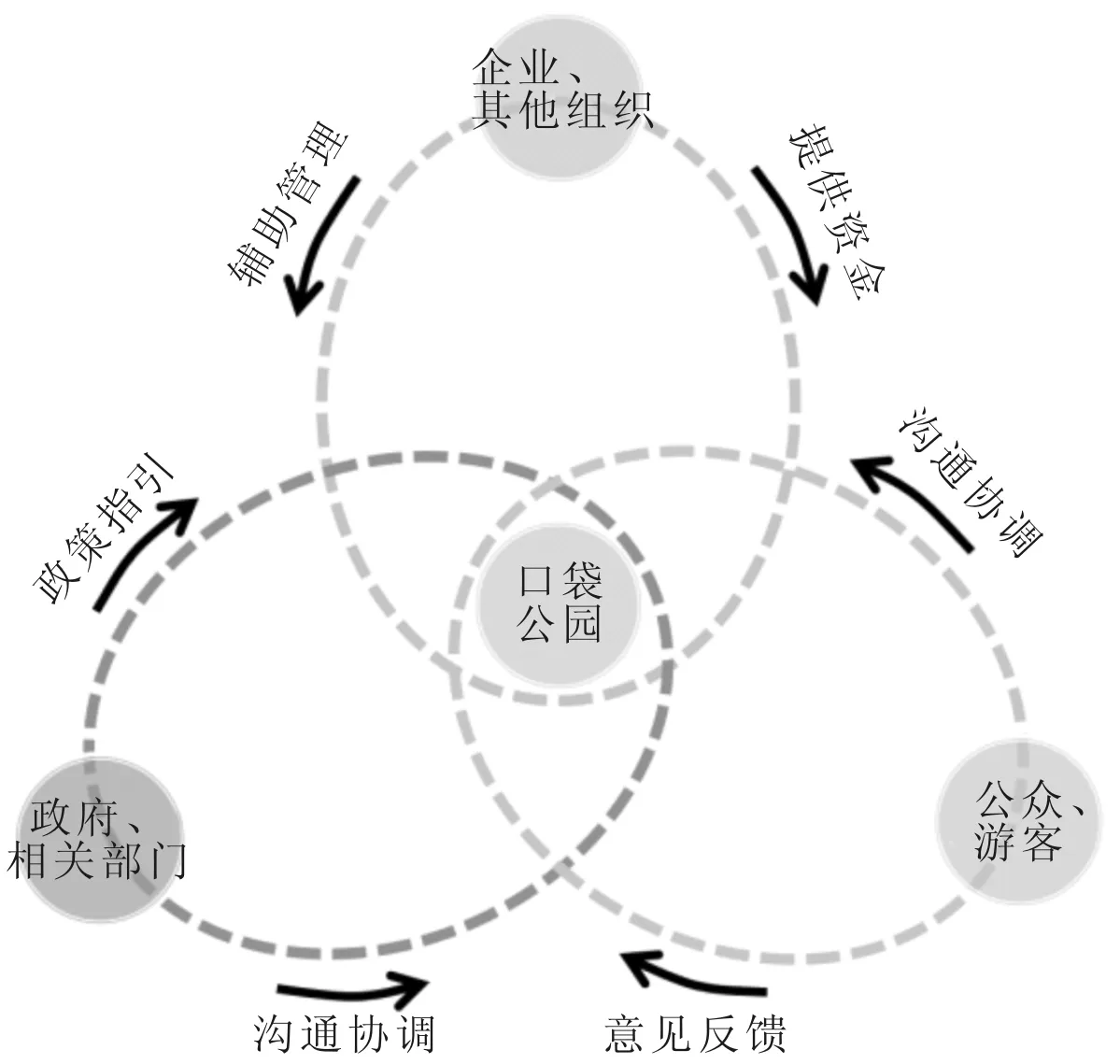

口袋公園建設(shè)與設(shè)計(jì)多方參與的模式,并非一蹴而就,而是隨著時(shí)間演化,經(jīng)過(guò)多輪糾錯(cuò)改正,形成的“政府-企業(yè)-公眾”多主體模式(圖2)。共同完善口袋公園的可持續(xù)發(fā)展模式,保障口袋公園的長(zhǎng)續(xù)發(fā)展。

圖2 多方參與監(jiān)督維護(hù)管理模式

4.3 運(yùn)營(yíng)模式:持續(xù)性運(yùn)營(yíng)+公眾參與模式

歐美國(guó)家的口袋公園運(yùn)營(yíng)模式,是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程,持續(xù)吸納公眾需求與意見(jiàn),不斷的完善建設(shè),保障口袋公園持續(xù)性建設(shè)運(yùn)營(yíng)和長(zhǎng)效繁榮。

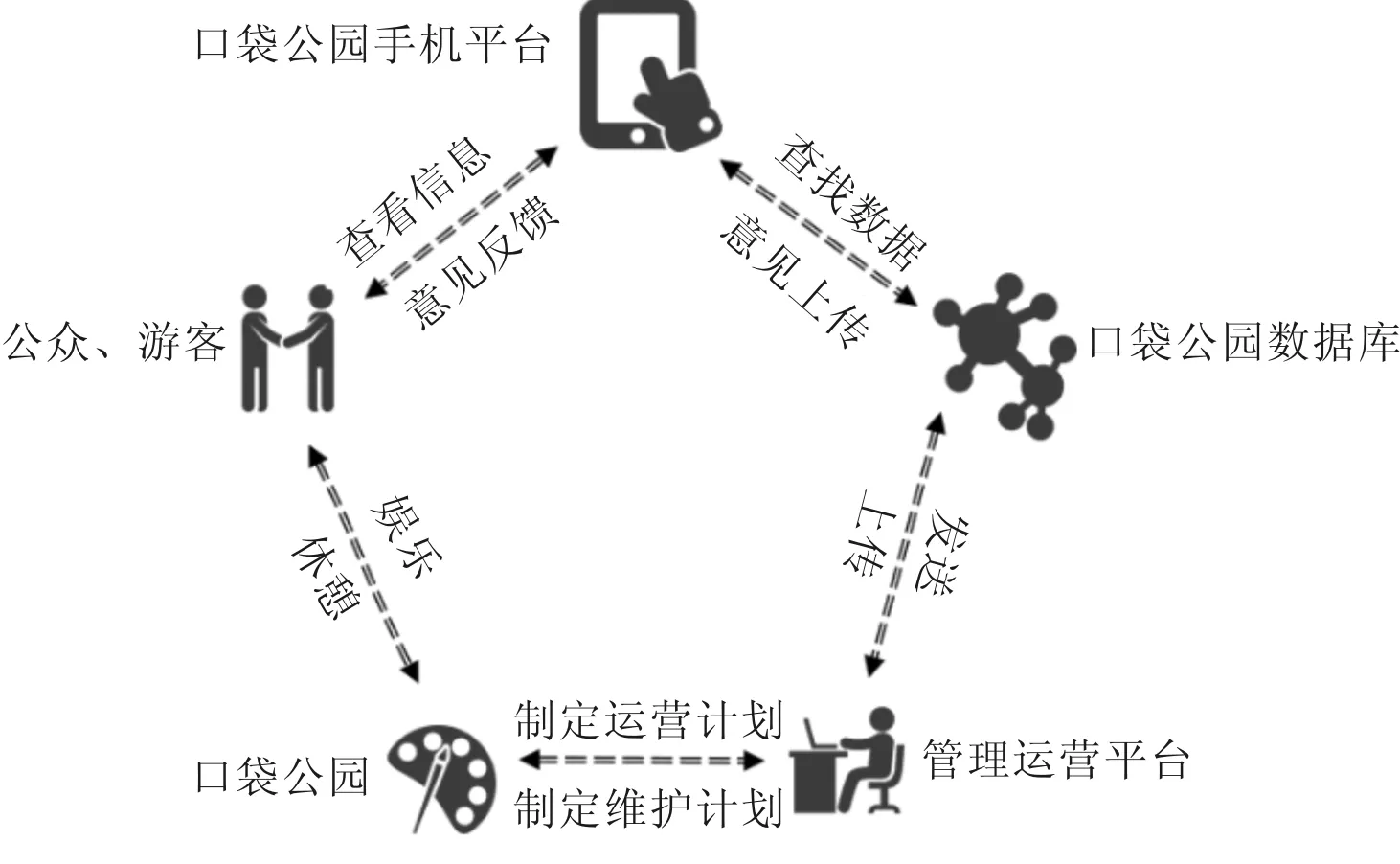

歐洲國(guó)家的口袋公園有的已建立起口袋公園數(shù)據(jù)庫(kù),這些數(shù)據(jù)庫(kù)方式的信息平臺(tái),不僅收錄了每個(gè)口袋公園的簡(jiǎn)介、設(shè)計(jì)方案、開(kāi)放時(shí)間、配套設(shè)施等,也借助公眾參與的方式,鼓勵(lì)公眾積極監(jiān)督口袋公園的運(yùn)營(yíng)維護(hù),為其評(píng)分、上傳照片與視頻,甚至鼓勵(lì)公眾提出新的設(shè)計(jì)方案以及臨時(shí)性活動(dòng)提案。打造便捷高效的口袋公園數(shù)據(jù)庫(kù)平臺(tái),積極引導(dǎo)公眾參與(圖3)。

圖3 口袋公園數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)營(yíng)模式

5 對(duì)我國(guó)口袋公園建設(shè)的啟示

5.1 明確定位,口袋公園體系納入社區(qū)生活圈

口袋公園作為重要的公共空間,服務(wù)于其周邊步行可達(dá)范圍內(nèi)的居民。口袋公園建設(shè)應(yīng)充分考慮與城市規(guī)劃體系的銜接,結(jié)合現(xiàn)有居住區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、當(dāng)?shù)爻青l(xiāng)規(guī)劃技術(shù)管理規(guī)定或城市規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)與準(zhǔn)則,可以納入社區(qū)5 min、10 min生活圈考慮,將口袋公園與居住區(qū)綠地空間、小型文體設(shè)施統(tǒng)籌考慮,成為城市居民生活休閑的一部分。

5.2 復(fù)合利用,注重口袋公園的包容性

口袋公園應(yīng)注重可達(dá)性、功能性和生態(tài)性,口袋公園除了生態(tài)、景觀功能外,更為突出的是其功能性,應(yīng)復(fù)合休閑、文化等多種功能。此外,口袋公園還強(qiáng)調(diào)對(duì)少年兒童、成年人、老年人等全年齡群體的覆蓋,應(yīng)充分考慮不同群體的不同功能需要,考慮殘疾人等特殊群體的使用便捷性,體現(xiàn)口袋公園的包容性,使各人群能享受到口袋公園的價(jià)值。

5.3 持續(xù)運(yùn)營(yíng),倡導(dǎo)政府主導(dǎo)、社會(huì)支持、公眾參與

口袋公園的建設(shè)更加強(qiáng)調(diào)公眾參與,設(shè)計(jì)理念“取之于民,用之于民”,應(yīng)強(qiáng)化公眾參與的形式和參與力度。在政府的引導(dǎo)、相關(guān)指引下,建議引入非營(yíng)利組織、企業(yè)等社會(huì)力量,建立口袋公園數(shù)據(jù)庫(kù),充分發(fā)揮社區(qū)的協(xié)調(diào)作用,促進(jìn)社區(qū)公眾參與,包括事前征求口袋公園設(shè)計(jì)方向意見(jiàn),事中共同參與建設(shè),事后共同維護(hù)與管理,實(shí)現(xiàn)共同締造。

- 綠色科技的其它文章

- “美麗中國(guó)”背景下大學(xué)生生態(tài)文明意識(shí)培育探析

- 基于“一軸兩翼”文化創(chuàng)意平臺(tái)新型城鄉(xiāng)生態(tài)建設(shè)的創(chuàng)新實(shí)踐

- 優(yōu)勢(shì)視角下班委能力“職業(yè)化”培養(yǎng)路徑探析

——以武漢生物工程學(xué)院計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院為例 - 地方高校科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化問(wèn)題及解決策略

- 湖南省高職院校創(chuàng)客教育發(fā)展情況調(diào)研

- 園林景觀設(shè)計(jì)混合式教學(xué)改革研究