海綿城市理念在城市電排站景觀環境中的應用初探

王 建,張 煌,廖 鵬,萬晨昕

(中鐵水利水電規劃設計集團有限公司,江西 南昌 330006)

1 引言

建設于城市中的電排站主要承擔著區域范圍內防洪治澇的重任,近年來由于城市內澇問題日漸突出,電排站的建設在城市發展中越來越受到關注[1~3]。以往電排站等小型水利工程的建設大多關注于其功能的使用上和建筑物的外觀形象上,對于場地內部環境的營造上疏于建設與管理。水體富營養化,水質惡臭,整體空間形象上體現出“臟、亂、差”等諸多問題[4]。隨著我國水利的發展,舒適性需求已經開始成為水利工程建設的新方向,且正呈現高速發展[5~7]。電排站作為水利工程中最為常見的設施,是城市雨洪控制體系中重要的單元體,改善其建設方式,顯得尤為重要[8]。

海綿城市建設在我國諸多工程中進行了探究與實踐,基本形成了一套適合我國的發展模式[9~15]。本文以南昌市蔡家橋電排站為例,通過對其站區雨水花園的構建,探究電排站環境景觀的營造新思路,從而為眾多的電排站站區生態型景觀建設提供可參考性思路。

2 基地現狀分析

蔡家橋電排站位于江西省南昌市新建區長堎大道與烏沙河交匯處,緊臨烏沙河,周邊小區、學校、辦公樓圍繞。場地占地面積12090.65 m2,站內主要有調蓄池、管理房、泵房和副廠房等構筑物組成。調蓄池護岸生硬、簡單,不具備水體涵養、凈化等功能。

3 設計目標及立意

針對場地景觀環境的打造上,建設團隊對其提出了較高的建設要求,這不僅因其處于城市中心區域,更是電排站精細化、美觀化、舒適化的初次嘗試。

3.1 設計目標

(1)在有限的空間環境中創造多樣的景觀體驗,體現水利特色。

(2)結合前沿海綿城市設計手法,打造海綿彈性空間,構建完整的雨水花園體系。

(3)樹立水利工程景觀形象,推動海綿城市理念在傳統水利工程中的融入。

3.2 主體立意

雨水歸途——通過生態空間的營造,為雨水創造順暢的路徑,回歸大地。在營造生態美的同時,感受雨水回歸途中的形態之美、色彩之美和聲音之美。

4 總體設計

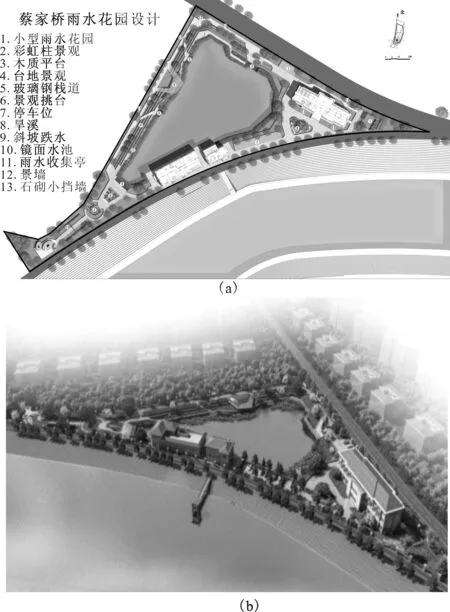

蔡家橋電排站“雨水花園”設計充分尊重原有地形條件,因地制宜。通過中心湖區的構建及四周臺地式駁岸的營造,讓水在場地中演繹生命之美(圖1)。

圖1 總平面布置(a)及鳥瞰(b)

4.1 雨水管理系統的構建

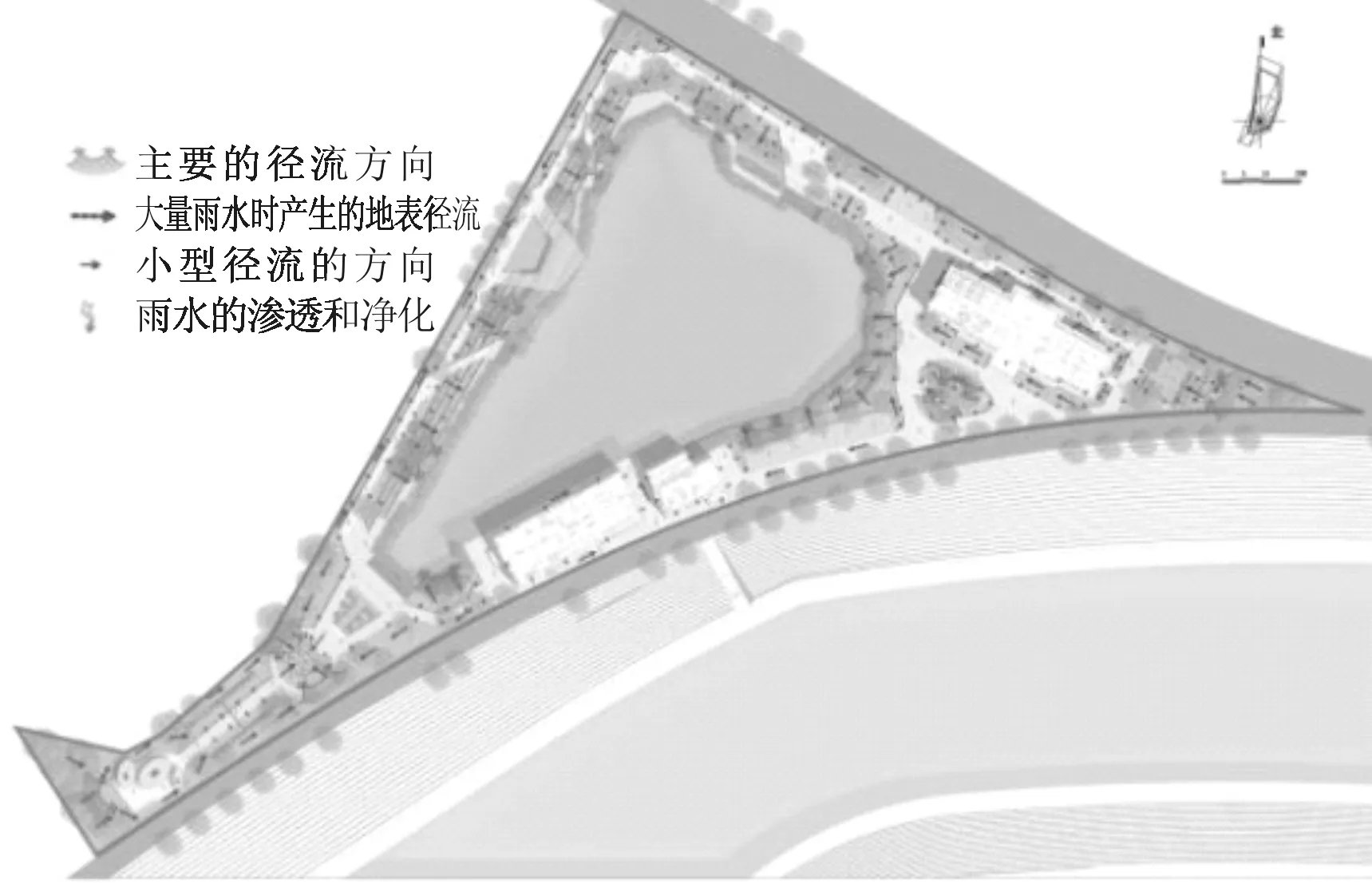

整體站區設計有三個獨立又相互補充的雨水系統。雨水通過自然下滲,流經土壤層、細沙層、礫石層以及土工布過濾層,到打孔花管,花管通過連接滲水井使得雨水得以進一步的下滲和儲存,然后通過溢流管流經綠地。綠地的植物生長需求和滲透功能使得雨水容易產生更多的滯留、下滲和凈化。通過不斷的雨水匯集,水位得以上升,通過集水箱的收集,使得經過植物和土壤凈化的雨水得以儲存。當集水箱集滿,雨水通過溢流口流進排水管道排入調蓄區,最后排入烏沙河(圖2、3)。

圖2 雨水徑流分析平面

圖3 管線布置平面

調蓄池四周臺地式擋墻的設計,使得雨水更多的匯集到植草溝里形成滯留,并在這里產生更多的下滲和凈化。雨水加大,水流可以漫過石砌擋墻,一級一級的流進下層植草溝,最后匯集到滲水井和調蓄區。

通過對雨水的“滲、滯、蓄、凈、用、排”各環節的組合優化,錯落有致的雨水設施系統,使得站區內生態用水在一段時間內能夠自給自足。同時,也使場地的雨水峰值得以緩解和推遲,為泄洪排澇爭得了更多的寶貴時間。

4.2 環境系統營造

臺地式的護岸設計使得雨水慢了下來,延長了雨水的下滲時間,架空的臺地下種植耐陰、耐濕植物,即穩固了土壤,也構建了更為生態的空間環境。結合不同的高程設計兩級園路,下層親水折線形園路,提供親水的步行路線。上層棧道采用玻璃鋼架空形式,增加了護岸區的活動空間,滿足了不同視角的景觀感受(圖4)。

圖4 護岸區景觀

旱溪的布置可以收集路面的雨水,置石的搭配增添了入口的景觀效果。小型雨水花園用線性的鋼板分割景觀區域,形成錯落有致的精致空間,玻璃鋼格柵的使用增加了活動空間和色彩感覺,也為植被的生長提供了生存空間。宅旁綠地生態植草溝的設計,利用草本植物柔軟的線條軟化了建筑剛硬的輪廓,鄉土性草本花草的搭配,使得空間富有野趣(圖5)。

圖5 小型雨水花園

通過“雨水”的主題來表現雨水的形態、顏色、聲音之美。雨水收集亭的形態表現了雨水的流動之美,鏡面水池表現了雨水的靜態之美,彩虹雨表現了雨水的顏色之美,斜坡跌水則表現雨水的聲音之美(圖6)。

圖6 主題景觀區景觀

5 結論

作為水生態文明建設重要的載體之一,蔡家橋電排站雨水花園的建設是一次成功的嘗試。通過對其地形的塑造,水網設施的布置,生態材料的利用和園林景觀設施的融合,構筑出一種全新的生態水利景觀,使原本生硬、不起眼,甚至黑臭的電排站形象煥然一新。蔡家橋電排站雨水花園的構建是江西省電排站建設的首次嘗試,可為后續電排站營造出一個富有特色、良性互動的生態場所提供參考。