“織綜”視域下對比分析李白《贈孟浩然》的兩種英譯文

熊雨桐

上海大學外國語學院

一、織綜與織綜的映現

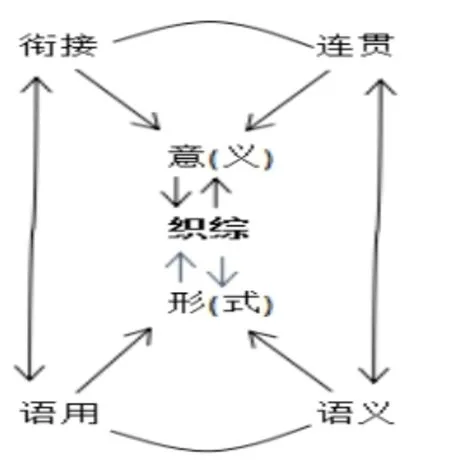

“織綜”是趙彥春翻譯學歸結論中的一個重要成分,源于南朝劉勰的《文心雕龍·正緯》中“蓋緯之成經,其猶織綜,絲麻不雜,布帛乃成”一句,意思是說用緯書來配經書,就像織布帛一樣,必須使絲和麻的經線和緯線不相混雜,布或帛才能織成。就物理意義上而言,織綜意味著織麻布,線路的走向以及不同材料之間的搭配是根據一定的內在模式來組合的,只有這樣才能得到紋路清晰的布帛。當翻譯學成為織綜的學術語境時,織綜的意義便得到了引申,一個文本正如一張布帛一樣,其構造呈現出一個有形的網絡,比如唐詩的格律、宋詞的長短規模等,但文本的更深層之處在于“無形的網絡”,也就是說織綜涉及到形與意兩者關系的根本問題,是兩者的有機結合體。由此看來,中國古詩是織綜表現極為明顯且豐富的載體,因為詩的文本就是一個系統,在這個系統中存在著“象”“音”、“形”、“意”等子系統,因此織綜是評判詩歌翻譯質量的重要參數。可表示為:

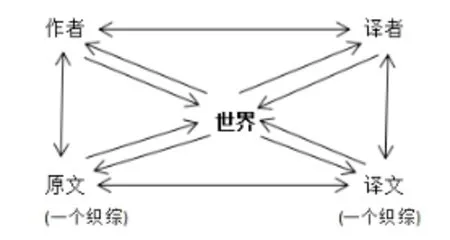

嚴復曾在《天演論》中寫道“譯事三難:信、達、雅”,其中“信”位于首位,但在難以把握織綜的平衡時,譯者很可能會舍形取意,這種不平衡的取舍在詩歌翻譯中最為常見,而這種對“信”的誤解也導致了不少譯者產生了“不可譯”的觀念,如佛羅斯特等人,還有在后現代解構主義思潮的影響下使詩歌翻譯要沖破所謂“形”的束縛,但解構主義并不是給予人類對事物無限解碼的誘導,而是提供了認識世界的新路徑,翻譯正是在建構中解構,在解構中建構的思維活動。因此,“形”不是束縛,是織綜的重要成分,當形本身具有意義時,對形的翻譯就十分重要。自古以來,中國詩歌力求形意的和諧統一,從《詩經》到唐詩宋詞無不體現出織綜協調的形態,正如前面所提到的系統與子系統,兩者是相互依存的關系,翻譯詩歌時實質上就是源語語篇和譯語語篇之間織綜的映現,兩種語篇之間的映現程度(系統及子系統相關因素的對應關系)決定了翻譯的同等程度。可表示為:

圖2

翻譯雖然涉及不同的符號系統,表征不同但來源卻是相同的,那就是我們共同賴以生存的這個世界。譯語語篇對源語語篇在最大程度上的織綜的映現,實際上也是譯者不斷走近作者對世界的認識和理解。因此織綜的最大映現要求兩種語篇盡可能做到形式與意義的對應,在織綜的制約下發揮最大能動性,舍形取意這種做法既破壞了詩歌原本的織綜也有損了譯文潛在的織綜,奈達(1982)認為盡管任何翻譯總會產生語義的“損失”,但譯者在翻譯的過程中,應盡量減少將這種“損失”減至最小。總而言之,織綜是語篇在不同符號系統中轉換的恒量,是衡量翻譯作品的一個重要參數。本文試從織綜的視域下以《贈孟浩然》的兩篇譯文作為語料進行分析,一是說明織綜的映現在翻譯活動中的重要性,二是在對比賞析中發現織綜作為審美批評的新路徑。

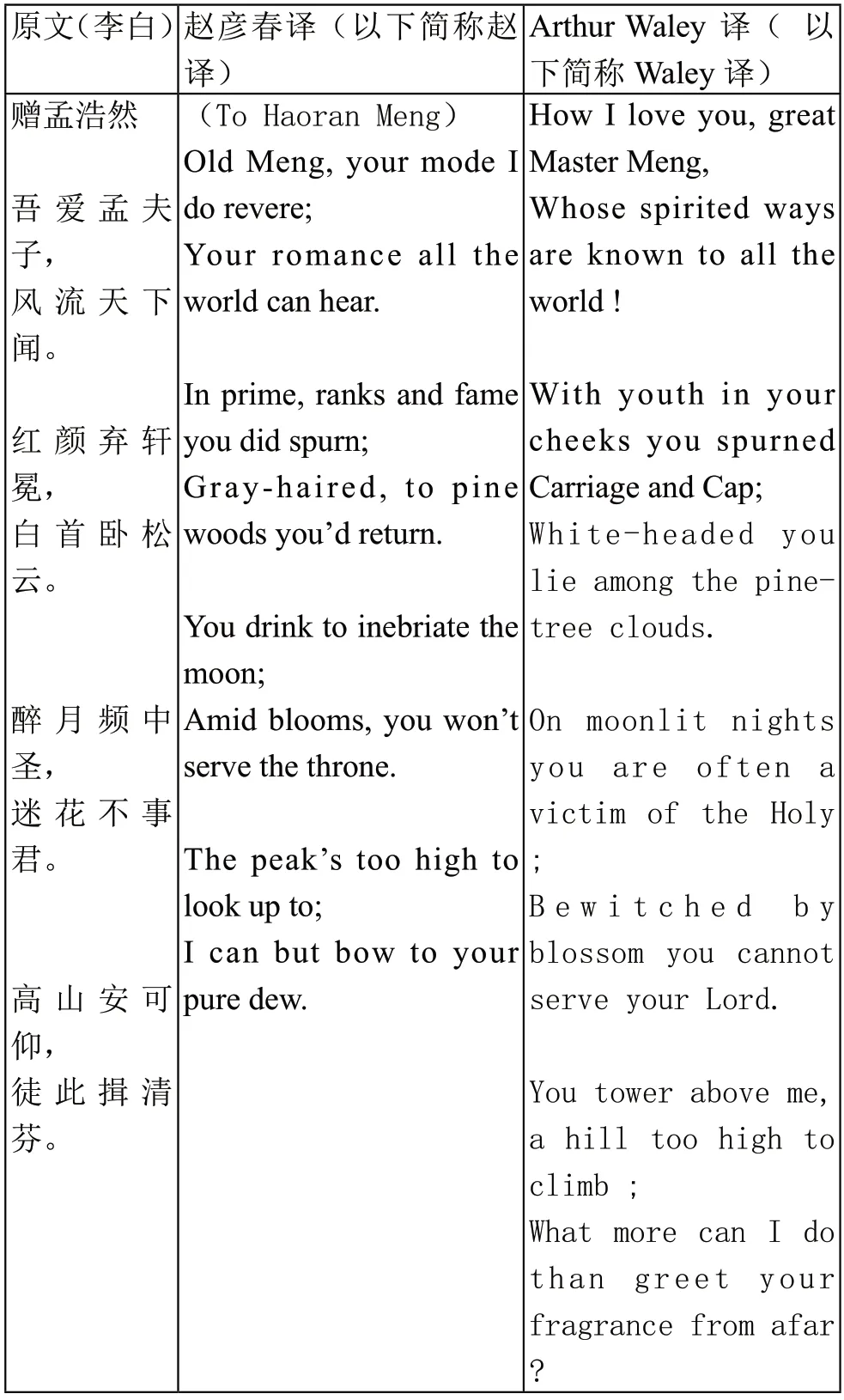

二、兩種譯文的具體分析和評價

?

根據圖1所示,一個文本的織綜體現在形與意的有機結合,意義體現為銜接和連貫,形式包括語用和語義,語用又可以作為上義詞下分為含意和審美,審美又涵蓋意象、風格、意境等等成分,其實這就說明了形意是融為一體的。為了盡量客觀,筆者根據上文提煉出幾個重要參數作為衡量準繩,包括主題意義、詞匯意義、音律(包括韻和節奏)、風格等,分別從整體和詩聯進行研究。

圖1

首先,就主題意義上的映現而言,原詩的“愛”字是貫穿全詩的抒情主線,兩者的譯文也都傳達了這個中心特征,趙譯的“revere”和Waley譯的“love”和原文對應,總領全文。

其次,從詩聯考察詞匯意義的映現。李白的詩歌中富含許多具有中國文化特色的詞匯,意思是一個詞匯的背后有豐富的文化底蘊或象征意義,正如英國詩歌中的玫瑰不只是玫瑰一般。這些詞匯的意義有些隨著時代的變換其內涵也發生相應的變換,有些在一定的語境下才會彰顯出其獨有的含義,有些則已然成為背后的意義本身,這些詞匯是中國詩歌文化不可或缺的標志。《贈》首聯中“風流”一詞如何映現十分關鍵。此詞既用作褒義詞形容人才或佳作等也用作貶義指不端莊的男女私情之事,顯然這里李白是贊譽孟浩然為杰出不凡的人物,正如明朝時李贄以此詞贊譽李白,“古今風流,宋有子瞻 ,唐有太白 ,晉有東山 ,本無幾也。”(《藏書·儒臣傳八·蘇軾》)。趙譯為“Romance”可謂極其美好,令人回味無窮,因為“Romance”音譯為“羅曼史”,在歐洲資產階級革命以前的封建社會中指一種傳奇文學,羅曼史正是強調傳奇色彩和浪漫特色,在此恰和李白的想法不謀而合,可謂道出了孟浩然的才華氣質。Waley譯為“spirited ways”能表現出孟夫子的堅定意志,但“spirited”更強調一種生機勃勃和熱情洋溢的狀態,有過猶不及之嫌,相比之下“Romance”更為驚艷,語義表達也更為清晰。

頷聯“紅顏棄軒冕,白首臥松云”意思是說,少年時鄙視功名,高齡白首又歸隱山林摒棄塵雜,其中“紅顏”指年輕人的紅潤容顏,詩中孟浩然少壯時期,具有明確的概念,趙譯的“In prime”與之對等,prime作名詞時正是表示“the time in your life when you are strongest or most successful”(盛年,年富力強的時期,鼎盛時期),精確清晰,Waley譯作“With youth in your cheeks”雖能表示相對于眼前更早年的意思,但youth通常指“the time of life when a person is young, especially the time before a child becomes an adult” 青年時期(尤指成年以前),然而孟浩然在生理是否成年這一信息在原文中是模糊的,但孟浩然能夠“棄軒冕”想必一定是成人之舉,“youth”難免做了淺化和模糊處理而“prime”一語中的。“軒冕”原指古時大夫以上官員的車乘和冕服,后來引申為功名利祿或榮華富貴,借指顯貴者,泛指為官。Waley譯為“Carriage and Cap”是“直譯”了詞匯,但這顯然破壞了原文的語義織綜,沒有體現出“軒冕”蘊含的文化意義,容易給沒有文化背景的讀者造成誤解,而趙譯為“ranks and fame”正是將其引申義表達了出來,邏輯清晰,使讀者一目了然。

頸聯“醉月頻中圣,迷花不事君”從隱居寫到不事君,如畫一般。詩中用典,“中圣”用曹魏時徐邈的故事,他喜歡喝酒,將清酒叫作圣人,濁酒叫作賢人,“中圣”就是喝醉酒之意,與“事君”構成巧妙的對偶。筆者讀到這一句時腦海中呈現的場景是動態的、迷人的、豐富的。趙譯“You drink to inebriate the moon”也將詩句動態化、月亮擬人化,一位詩人想讓月亮與其同醉,仿佛天下只有這兩者在那寂靜的夜里肆意享受著閑逸的樂趣,多么美好的畫面呀!Waley的“moonlit nights”也顯示出了月夜之美,但接下來的翻譯讓人一頭霧水,首先,Waley將“動態”譯成“靜態”使之失去了畫面感,其次,雖然孟浩然早年仕途困頓但他不媚世俗,來到山林之間修道歸隱,“victim”一詞給人的感覺不自然,用意過重,效果欠佳。趙譯的“you won’t serve the throne”與Waley譯 的“you cannot serve your Lord”也形成了鮮明對比,由于will作情態動詞既可以表示將來的時態也可以側重說話者的意愿和決心,因此前者可理解為“你將不會/愿侍奉國君”,這符合孟夫子歸隱山林從而遠離官場沉浮的個人意志,而后者的cannot卻似一種命令式的“你不允許去侍奉國君”或是一種能力上的否定“你不能/會侍奉國君”,這種主動與被動的潛勢意義一望可知,因此后者的映現是有所缺失的。

尾聯中的“高山”一句用了《詩經·小雅·車舝》中“高山仰止,景行行止”的典故,這里既是用典,又是形象描寫,將品格高尚、令人敬仰的孟夫子比作高山恰如其分,兩種譯文中的“peak”和“tower above”都能傳達此意,只是Waley譯出的“hill”和趙譯中的“peak”還略相形見絀。

最后,于整體的視角從音律(包括韻和節奏)和風格方兩面進行對比分析。正如我們前面提到,唐詩的美不僅在于意美,還在于形美,其音韻格律都有一定的章法,李白精于格律卻不囿于格律,詩似渾然天成。有人說翻譯詩歌顧形必失意,如王守義“詩的外在美——詩的形式和語言形式——在中國古典詩詞中也確實曾起到很大的作用,主要是音韻方面。然而這種音韻沒在英譯中是無法表達的。”事實如此嗎?《贈》是一首五言律詩,其中“聞”、“云”、“君”、“芬”為韻腳,形成“abba”的韻律,抑揚頓挫,就句義來說每一句可化分為“二三”的節奏格式,和諧明朗。原詩的韻式和“彼特拉克體”的“abba,abba,cdc, dcd”的前半部分十分相似,我們可以看到趙譯文中“revere”與“hear”,“spurn”與“return”,“moon”與“throne”,以及“to”與“dew”構成了“aabbccdd”的韻式,雖不是完全對應原文,但他這種依附原文的形而類比出新形式是原文織綜“再現”的保證。此外,五言律詩即每句五個字,趙譯的每一聯也都力求與源語語篇形成映現,如“Old Meng, your mode I do revere;Your romance all the world can hear.”,每一聯中字數相同,都是七個單詞(七個音節),再如“The peak’s too high to look up to;I can but bow to your pure dew.”都是八個單詞(八個音節),使之朗朗上口,音韻猶存,可見譯者筆力之深厚。相比之下,由于不同的語言文化造就出不同的詩歌傳統,Waley作為外國譯者可能就難以做到音、形、意都逼近漢語原作了。首先Waley的譯文優點在于讀來很像本族語的詩歌,激情滿滿的風格,但同時也是缺點——忽略了源語語篇的織體特征。譯文整體看來采用了散體譯法,詩行參差不齊,從七個音節到十二個音節不等,與《贈》整飭的五言形成鮮明對比,發音單位整體上多出將近兩倍,可以看出譯文有了繁文縟節的特征。此外,Waley的譯文無韻腳,沒有了五言律詩的樂感,吟誦起來的感受大不相同,這是對原文織綜的重大破壞,未免有些遺憾。所以,趙譯是更能映現原作織綜的譯詩歌,織綜特征明顯,不僅映現了意,也著力映現了形,相比之下,Waley的譯文在很大程度上也映現了意,卻舍棄了“形”,和諧統一的織綜形態遭到損耗,綜上所述筆者認為趙譯優于Waley譯。

三、結語

任何一個完整的文本都具備織綜的和諧形態,織綜是形意的有機統一,因而將文本作為源語語篇翻譯時,兩者需要兼顧。織綜準則要求譯文力求映現出原文的意義潛勢,比如原文是五言格律詩,譯作就不必譯作散體詩,原作是簡約的,譯作就不必浮夸。中國詩歌作為織綜的重要載體,可以說詩歌寓于形式,形式本身就具有意義,因此詩歌的翻譯必須依附于形。但同時源語形式也是一種束縛,這似乎是一個悖論,但要達到詩的交流,就必須在依附形式的基礎上突破形式,譯者若能“戴著鐐銬跳舞”,便可能解決這悖論。正如前文提到,世界是人類共同的世界,人類的語言都是以宇宙為原型來創造的,文本的織綜追根到底也是以人類的情感和認知為基礎的,不同文化背景下的作者與譯者依然有著無形的聯系,“織綜”則在這個“莫比烏斯環”中成為常量,因而不論是賞析作品質量還是翻譯一個作品,我們都應視其為關鍵。