中國竹笛藝術及其流派分析

張筱敏

(河南大學 河南 開封 475001)

一、竹笛藝術流派形成的歷史和社會條件

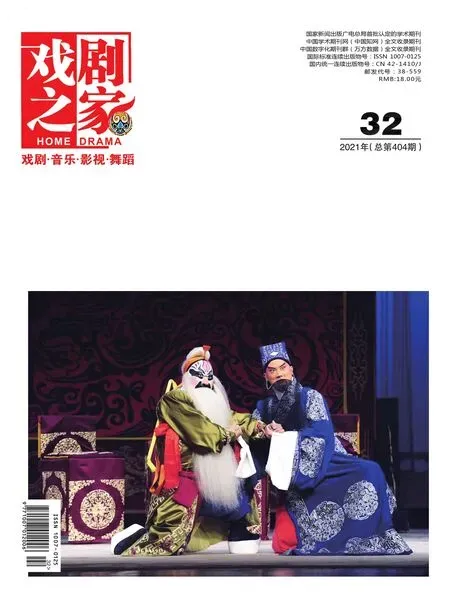

眾所周知,藝術流派是非常獨特的藝術群體現象,一個兩個藝術家是不足以形成流派的,藝術流派的形成必須滿足兩個基本條件,其一就是應當有足夠數量的藝術家形成群體,其二就是這個藝術家群體應當演化出自己穩定、持續的思想主張、審美方向,以及在藝術題材的選擇與創作和藝術風格的表達上,都有著明顯相似的氣場。而我國竹笛藝術流派的形成主要是由于演奏風格上的明顯差異,換句話說,我國竹笛藝術流派的形成本身就是以演奏家為主體的,這些藝術家們將自己的演奏技巧、演奏風格不斷地雕琢與磨練,慢慢地在美學追求上形成一致、達成共識,以代表性的演奏家為領頭人,代表性的曲目為主打曲目,借此充分彰顯流派自身的藝術風格和演奏美學上的獨特表現。同樣地,在我國藝術的宏大殿堂里,京劇也有類似的特征,京劇就隨著大師的演繹和雕琢形成了著名的梅派、程派、荀派等等。

一方水土養一方人,水土對于人的影響是無法量化但又無處不在的,凱爾特人的風笛,兩河流域的豎琴,阿茲特克人的鼓,無不讓我們在樂聲中感受到千里之外的文明之美,而隨著時間的發展,竹笛到了宋代還處于形制比較雜亂的狀態,演奏的曲目也比較少,此時的竹笛多見于文人墨客的筆端,并無樂譜流傳下來,實為一樁憾事。到了宋元時期,中國竹笛已經逐漸擁有了穩定的形制,竹笛的諸多規制也慢慢地固定下來,竹笛開始成為一種擁有“宗”氣的樂器,并且開始大量地被戲曲運用,成為一種穩定的藝術表達方式。到元末明初,此時的戲曲已經壯大為人民群眾的生活中不可缺少的藝術表現形式,此時在南方發展壯大的昆曲和發展壯大于北方的梆子腔都是竹笛的主要貢獻者和帶動者,二者的樂器伴奏中都大量使用了竹笛,因為二者在藝術長河中對后世的影響悠久深遠,這也導致后來人們將竹笛稱為“昆笛”與“梆子笛”,而梆子腔中所使用的笛子和昆笛又有不同,相比之下,昆笛的特點是笛子主體粗長,音色厚重、醇潤,而梆子笛的特點是笛子本身細且短小,音色高亢、明亮。而這兩者的劃分也正是后來中國竹笛最主要的兩大派別——南、北派劃分的早期跡象,正是這兩種笛子在藝術風格上的顯著區別,為后來的流派形成打下了基礎。

二、竹笛藝術南派和北派的形成與特點

我國的南方和北方,在地理上以秦嶺淮河為界,看似簡單的一道山水,竟真實地分出兩種截然不同之性格,北方男人和南方男人,北方姑娘和南方姑娘,短短的幾個名詞,就能展現出立體豐滿的形象,這也是遼闊國土給我們帶來的地域文化的獨特贈禮。南方和北方差異極大的地理環境、生活習慣、風土人情以及社會價值觀也為南北方的音樂注入了屬于它們自己的血液,這些難以言明的注入直接影響甚至改變了南方竹笛藝術與北方竹笛藝術的音樂風格,而后在演奏上也逐步出現了南方風格和北方風格,即后來的南派和北派。而南北派形成的里程碑時期都是20 世紀50 年代,這段時期之后,竹笛直觀鮮明地出現了南北派的特征。建國初期,為了繁榮文藝創作,中央曾經舉行兩次民間音樂舞蹈觀摩大匯演,在第一屆匯演時,北派的代表性人物馮子存先生拿出了他創作改編的兩首經典曲目:《喜相逢》和《放風箏》,這次演奏是竹笛藝術從民間走上舞臺的標志性事件,從此之后,竹笛從單一的伴奏樂器發展為擁有了獨自登臺的機會,并轉變為以獨奏為主要表現形式的獨特藝術,這對于確立竹笛為獨奏樂器起到了里程碑式的作用。

(一)北派竹笛藝術代表人物和代表曲目

所謂我們講的北派,是指以馮子存先生和劉管樂先生為代表人物的具有北方演奏風格的竹笛演奏家群體,北派竹笛演奏的藝術表現形式和表達風格往往是音色高亢明亮、音調熱情奔放,正如北方的蒼茫遼遠和天地廣闊,也正如北方漢子的豪爽開朗,而北派竹笛演奏藝術風格中還有一個特點就是節奏活潑歡快,令人欲與之相伴起舞,樂曲演奏中的技巧主要表現為“吐音”“滑音”“歷音”“剁音”“花舌”等,曲風剛勁有力,豪放又不失俠氣,充分展示了北方遼闊天地所孕育出的熱情和陽剛。代表性曲目有《喜相逢》《蔭中鳥》等,均為北派中的經典曲目,在竹笛演奏領域被廣為傳頌。而北派的代表人物馮子存先生,作為北派竹笛藝術風格的奠基人,其竹笛演奏藝術具有顯著的“死譜活奏”的特點。具體表現為同一首樂曲在不一樣的時間和不一樣的情景下演奏風格都會受到影響,情感都會有所不同,這種獨特的表演特點也和他早年的藝術經歷有關,馮子存先生以笛子給戲曲伴奏時,往往沒有固定樂譜,而是經常要根據現場演奏者的情緒進行即興創作,就是這樣一次次的演奏,才賦予民間音樂獨特的樂曲風格,而類似的王鐵錘先生、曾永清先生都是北派風格的繼承者。北派竹笛藝術的經典曲目很多,筆者選取最經典的幾首進行介紹分析。

1.《喜相逢》

這首是北派極為經典的一首曲目,其前身是二人臺的牌子曲,后來經馮子存先生改編而成,主要風格為熱情開朗、豪爽奔放。曲子最初來源于內蒙古地區廣為流傳的民歌,后來隨著流傳逐漸被山西梆子和二人臺吸收,用來當作戲曲感情遞進時的過場音樂,改編之后表達戀人久別重逢的喜悅。

《喜相逢》被改編為竹笛演奏曲后,根據情感表達的需求變化,節奏也進行了四次變換,曲中第一段以散板為主,速度較為緩慢,通過滑音、花舌、剁音等標志性技巧的充分應用和展示,充分表達了親人離別之時那種難舍難分的哀傷之情。樂曲到了第二段則重點突出久別重逢的喜悅之情。第三段表現重返故鄉時的那種歡樂和喜悅。而第四段則重點描繪了一幅闔家歡樂的團圓畫面。

2.《慶豐收》

《慶豐收》是北派大師王鐵錘先生在1956 年于農村演出時看到農民喜獲大豐收的場景后有感而發進行創作的,其主體是在著名的河北吹歌《八仙慶壽》的基礎上,進行發揚創新編寫而成的。《慶豐收》創造性地加入了切分音節奏型來展現樂曲本身的表現力、感染力和律動。《慶豐收》中段的慢板部分是作者依據豐收后的人民生活所創作的,風格柔和、抒情,展現農村豐收時刻和人民平安喜樂的美好。而最后的樂段還再現了《慶豐收》的主題旋律,全曲堪稱完美。

(二)南派竹笛藝術代表人物和代表曲目

我們所說的南派則是以趙松庭、陸春齡等幾位藝術家為代表的竹笛藝術流派,南派風格的演奏主要流行于我國南方的江蘇、浙江、廣東等地區。其竹笛演奏風格的特點是音色柔和細膩,音調圓潤綿軟、悠揚婉轉,正是與南方小橋流水人家的地理文化、風土人情互為印證,吳儂軟語的地方似乎就該有這樣的曲子,渾然天成,宛如一體。南派中的大師陸春齡先生正是出生于上海的一個汽車司機家庭,1953 年進入上海民族樂團表演獨奏,當地的風土人情給他的演奏風格也染上了小橋流水人家的氣質,江南水鄉孕育了他獨特的藝術表達風格,也成就了他的經典獨奏曲目,例如《鷓鴣飛》《中花六板》《歡樂歌》《行街》等,同時陸先生還博采眾長,藝術視野廣闊,多年來改編創作了許多海外的笛子曲,例如改編自瑞典的《三個姑娘在跳舞》、挪威的《保爾的母雞》等等,為東西方音樂交流作出了自己的貢獻。南派的另一位大師趙松庭,也是中國竹笛演奏史上的一位重要人物,出生于浙江東陽的他在一個書香門第長大,到了20世紀50 年代,趙先生擔任了浙江歌舞團的獨奏演員,并且先后在上海音樂學院和中國音樂學院任教,趙先生對于中國竹笛演奏的貢獻是里程碑式的,他是第一個將循環換氣法運用到竹笛演奏中的藝術家,這一技巧的運用極大地豐富了竹笛演奏的多元性和展示面,為日后笛曲的創作帶來了更多的可能,還著有《橫笛頻率計算與運用》《溫度與樂器音準問題》等著作,為祖國竹笛藝術的發展作出了不可磨滅的貢獻。南派竹笛的曲目也很多,筆者選取尤為著名的一首進行分析展示。《中花六板》這首曲子原本是江南絲竹八曲之一,其竹笛演奏版正是陸春齡先生對原曲在竹笛層面的繼承和創新,陸春齡先生在改編時加入了大量南派竹笛藝術代表性的裝飾音:顫音、疊音,使曲子既不失江南絲竹的傳統魅力,又通過婉轉悠揚的曲調展現了一幅小橋流水人家的美麗畫卷。

三、結語

中華文化在幅員遼闊的大地上隨著時間孕育出了古典美學中的陽剛美和陰柔美,竟也隱隱契合了南北方人民的性格特點,不得不說是一方水土養一方人的典型印證,多年來,我國南派竹笛藝術與北派竹笛藝術在百花齊放的民族音樂殿堂中各自展現著自己獨特的魅力。南派竹笛藝術有其溫潤、婉轉、典雅的獨特柔和美,而北派竹笛藝術也有其奔放、熱情、遼闊的典型陽剛美。這也是中華文化在世界文化之林中熠熠生輝的美學展現。