海綿城市理念在濕地公園建設中的應用

——以蘇州白洋灣濕地公園為例

陳雪文,陳長青

1.蘇州高新區獅山橫塘街道建設管理服務所;2.中國建筑第八工程局總承包公司江蘇分公司

一、建設背景

蘇州具有2500多年悠久歷史,是吳文化的發祥地和集大成者,是江南水鄉文化的重要支脈,蘇州的水具有重要的文化價值,為城市帶來了獨特的城市格局、景觀以及繁榮的經濟[1]。蘇州地勢低平,多年平均年降水量在1100毫米左右,生物多樣性豐富,生態系統穩定,生態環境質量良好,河網水系縱橫、湖泊濕地眾多,水生態類型多樣,河流、湖泊、濕地、洲灘、岸坡等景觀單元交錯分布,形成了具有鮮明特色的“江—河—湖—塘”區域水生態生境體系。2016年,蘇州成功入選江蘇省首批省級海綿城市建設試點城市,隨后即在全市范圍內大規模啟動了海綿城市試點建設工作。通過幾年的工程建設及不斷的模式創新,已經逐步形成了全主體單位參與、全范圍保障、全流程覆蓋、全要素統籌、全維度支撐、全鏈條帶動的海綿城市建設的“蘇州模式”。“海綿城市”的重大意義在于其利用一系列生態措施來管理城市區域發生的雨洪。

我國20世紀初以來雨水主要依靠地表徑流排入就近水體或者通過修建集中式排水管道等灰色基礎公共設施進行收集排放,鮮有對其有效的收集處理措施。隨著社會的進步,如今的雨水管理將更更多的關注徑流污染和水體保護。

蘇州水系發達,城市內人工濕地數量眾多。這一先天條件無疑為人工濕地應用于蘇州“海綿城市”建設提供了巨大契機。在控制雨水徑流方面,人工濕地在控制雨水徑流方面的固有優勢完全符合《海綿城市建設技術指南—低影響開發雨水系統構建(試行)》對低影響開發(LID)設施的要求,這對“海綿城市”的建設意義極大。蘇州市打造了石湖、金雞湖、獨墅湖、虎丘濕地等一大批在國內享有一定知名度的集景觀、娛樂、休閑、防洪、調蓄等多功能于一體的城市河湖水系治理的樣板工程。這些大面積的綠地和河湖濕地等生態結構網絡,可以在下雨時吸水、蓄水、滲水、凈水,需要時將蓄存的水“釋放”并加以利用,已經成為蘇州市的“海綿骨架”,為蘇州市建設海綿城市建設奠定了良好的基礎。本文以蘇州白洋灣濕地公園海綿改造項目為例,闡述了建設方案中低影響開發設施建設與水生態改善相關適用技術的應用情況,以期為今后的濕地公園海綿改造項目提供工程實踐的參考與借鑒。

二、項目建設概況

(一)海綿城市試點區及白洋灣公園位置

白洋灣公園位于蘇州市金閶新城東南部,北臨G312國道、東與虎丘風景名勝區相鄰、南接虎池路、西靠白洋街,隸屬蘇州海綿試點區金閶新城提標改造示范區,項目屬于公園與綠地改造類項目。白洋灣公園是一個大型開放式濕地公園,周邊主要為居民區及風景區,人口密集,人流量大。本項目占地面積約為12.10公頃,其中瀝青道路約0.8公頃,占總面積6.5%,硬質鋪裝約0.45公頃,占總面積4%。綠化面積約10.45公頃,綠化率86.5%,水面面積約0.4公頃,占總面積3%,現狀綜合徑流系數0.25(見圖1)。

圖1 白洋灣公園在試點區的位置

白洋灣公園海綿化改造前與周邊水體連通性一般,湖泊型水體特征導致其與外界水體交換頻次較低,水體富營養化,水面上有藻類漂浮。公園外圍有地塊正在施工,造成外圍泥土堆積,且施工可能對白洋灣公園水體水質造成威脅。公園內部停車位多為硬質化鋪裝停車位,年久失修易造成積水。公園內部部分綠地在降雨時積水嚴重,導致植物長勢一般。

(二)改造方案

1.改造理念及目標

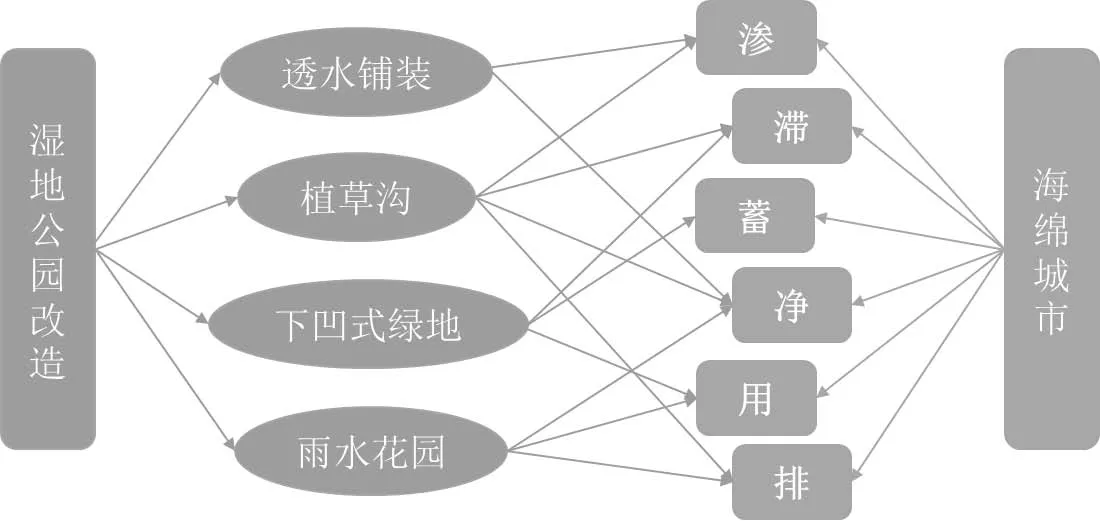

從生態系統服務出發,通過跨尺度構建公園海綿系統,尊重自然本體特征,統籌考慮自然和社會交互因素,建設過程中注重景觀功能和美觀性的同時,充分發揮其生態功能,利用自然途徑與人工強化措施相結合的方法,因地制宜地將“滲、滯、蓄、凈、用、排”六字方針巧妙應用于白洋灣公園海綿的建設中(圖2),使得改造后年徑流總量控制率達到75%,面源污染削減率不低于45%。

圖2 白洋灣濕地公園改造中低影響開發措施與海綿城市理念交互關系

2.具體節點改造措施

為解決白洋灣公園地塊內部存在的各種問題,同時將周邊存在的問題和需求一同納入考慮,采取以下海綿化改造措施:

(1)保留現狀較好的綠化區域,對植被缺失、黃土裸露區域重新增補綠化,增設雨水花園;雨水花園可以通過植物、土壤以及微生物系統蓄凈、凈化徑流雨水。雨水花園形式多樣、適用區域廣、能夠較好地與景觀結合,具有較好的徑流控制效果,且建設與維護費用較低[2]。本項目中雨水花園主要設置在公園內幾處地勢較低處,通過重力流收集道路徑流雨水,同時通過多層透水結構中的填料截流、植物的吸附凈化,提升截流的雨水水質。

(2)將現狀園路及小廣場非透水鋪裝改為透水鋪裝;透水鋪裝能夠原位將地表徑流就地滯留滲透,其墊層結構相當于一個蓄水層,能夠起到短期雨水蓄集以及初步過濾的作用。該工藝主要由透水面層、透水找平層、透水基層、透水底基層和土基層組成。按照面層材料的不同可分為透水磚鋪裝、透水水泥混凝土鋪裝和透水瀝青混凝土鋪裝。嵌草磚、園林鋪裝中的鵝卵石、碎石鋪裝等也屬于滲透鋪裝。白洋灣公園海綿改造主要將園內原先的瀝青路面全部改造為鋼渣透水混凝土路面,原鋪裝路面改造為透水磚鋪裝路面。

(3)在園區部分區域增設植草溝;植草溝是指種植有植被的地表溝渠,可收集、輸送和排放徑流雨水,并具備有一定程度的雨水凈化作用,可以用于銜接其它各單項設施、城市雨水管渠和超標雨水徑流排放系統[3]。本項目利用原有地勢情況增設植草溝,利用其輸送并凈化一部分徑流雨水。

(4)在園區部分區域增設下凹式綠地;下凹式綠地是通過綠地下沉達到蓄滲、凈化徑流雨水的設施,其可控性高,工程化特點明顯[4]。本項目中主要設置在白洋灣公園的東北方向較大綠化空地處,用于收集路面和綠地雨水,以緩解地面徑流對雨水管網的壓力,同時收集路面雨水,并通過下滲、過濾后導流至雨水系統。

(三)運行綜合效益分析

白洋灣周邊地塊與公園之間有水體阻隔。周邊道路及小區雨水先匯流至各條水體,再流經白洋灣公園最后匯入公園西側的運河。為發揮片區綜合效益,計劃將公園周邊水體引入公園內部的下凹式綠地、生態濕地、濕塘等各類海綿設施,凈化后再排入運河。

采用模型分析白洋灣公園及其周邊的徑流組織關系,劃定白洋灣公園匯流范圍,模擬海綿改造后的白洋灣公園及水體對周邊片區的污染物削減能力。

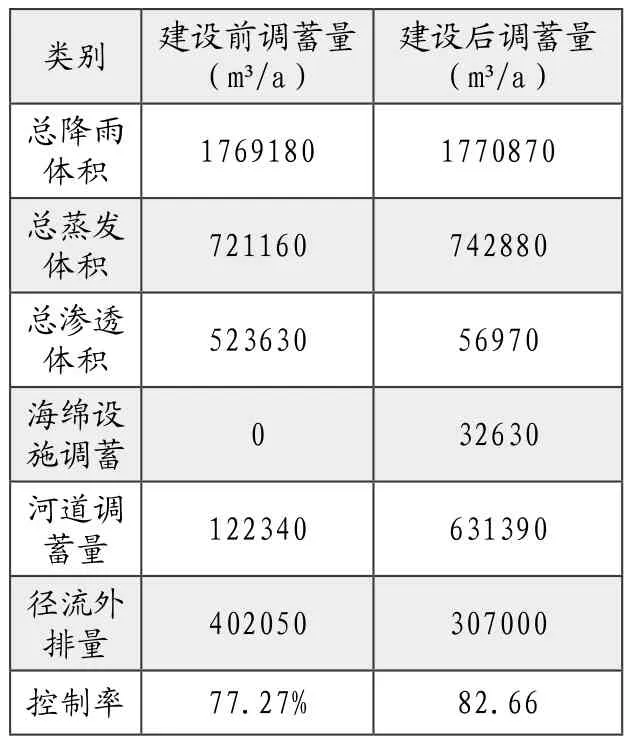

白洋灣河道周邊由西山廟港閘、木頭橋浜閘、僧塘圩南港閘,白洋灣西側、南側則由其余閘站控制,在常規階段未啟動排澇模式時,白洋灣可看作是一個封閉的有一定調蓄空間的靜止水體。通過測算可知白洋灣周邊水域面積為24.45公頃,調蓄深度為0.6米,將此水體調蓄空間概化為調蓄池,進行全年實測降雨徑流調蓄模擬,得到海綿改造前后河道調蓄深度曲線,考慮河道調蓄能力海綿建設前的徑流控制率為77.27%,建設后的徑流控制能力82.66%,改造前最大深度為3.3米,改造后最大深度為3.28米,為均未超過最大調蓄深度,說明改造后的白洋灣公園對該匯流范圍的地表徑流控制有明顯的提升(見表1)。

表1 海綿建設前后白洋灣及周邊區域徑流控制能力(考慮河道調蓄)

海綿設施及技術手段不僅可有效控制地表徑流量,對地表的徑流污染也可以有效削減[5]。SS往往與其他污染物指標有一定的相關性,因此選取SS削減比例為污染物削減能力代表參數,采用模型評估改造后白洋灣公園及水體對匯流范圍內的污染物削減能力,經計算可知,白洋灣公園及水體對匯流范圍內的污染物削減率可達到64.62%(見表2)。

表2 白洋灣公園對周邊區域徑流污染物削減評估表

三、結語

海綿城市建設關注于城市水生態和水安全兩大主題,它將公眾對水的認知提高到一個全新的高度。隨著全國范圍內海綿城市建設的不斷推廣,在以后城市規劃建設的各個環節都會增加對水水生態和水安全的考量。白洋灣公園項目作為蘇州海綿試點區內最重要的公園綠地類典型示范項目之一,其改造方案采用雨水花園、透水鋪裝、植草溝以及下凹式綠地等系統化技術手段,可將年徑流總量控制率由77.27%提高至82.66%。同時,該改造工程還可有效削減面源污染,經模擬計算可知,對匯流范圍內的污染物削減率為64.62%,但其海綿功能的長效保持及建設效應的客觀評估,后期仍需開展長期連續的數據監測與測算分析工作。