家庭參與社區公共衛生治理的行為與邏輯*——以武漢市為例

安徽師范大學歷史學院 余超凡,熊依婕

一、前言

家庭是每個人的最后港灣,在公共衛生事件發生時,家庭也發揮著十分重要的作用。那么家庭可以發揮哪些作用?家庭怎樣發揮這些作用?目前家庭參與公共衛生事件呈現出了哪些特點或屬性?家庭在防疫作用發揮方面存在哪些問題?如何更好地發揮家庭的防疫作用?在新冠疫情暴發以來,西方國家對于家庭參與和疫情有關聯的研究仍然集中在醫療保健這一傳統問題之上,而國內的研究相較于國外的研究就顯得更加多元化,但依舊存在許多欠缺與不足之處。通過對國內外研究現狀的深入分析發現,目前多位學者都大力倡導家庭以配合的方式進行抗疫活動,卻少有人對家庭在應對公共衛生事件或社會危機狀況發生時應該承擔的責任和義務給予真正的關注,或者說政府人員甚至群眾對于責任主體的缺失并不在意,亦或是根本就沒有這方面的清晰認識。

本研究以公共衛生的視角,從家庭參與社區治理入手,通過對疫情期間武漢市家庭的行為輸出方式進行實證調查,探索在疫情防控中家庭參與的作用、作用方式及存在問題與改進策略,以此為基礎,系統地分析相較于個人或社區而言,在公共衛生事件發生時家庭參與的行為與邏輯。

二、資料來源與研究方法

本研究主要運用實證調查法,通過在線問卷的形式以家庭為單位進行調查,共花費60天,下發問卷共223張,實際回收有效問卷198張,回收率約88.79%。研究問卷分為四個部分,基本資料收集、家庭對內輸出行為、家庭對外輸出行為、家庭政策意向與其他調查。問卷明確了家庭在公共衛生事件發生時的三種行為輸出模式與三種行為接受模式,旨在探究家庭在公共衛生事件中的輸出性行為和需求性行為的落差,并以此為基礎對假設的問題進行整合分析,研究數據采用SPSS對數據進行統計分析。

三、數據分析與結果

(一)家庭參與的現狀

1.家庭對內輸出行為

家庭的對內輸出行為,即在公共衛生事件發生期間,家庭中的家庭成員以家庭為核心的自我保護行為,這種行為對社會的影響是間接的,對家庭成員的影響是直接的,家庭成員之間的影響是相互性的,家庭的自我防衛作用主要表現在兩個方面:

一是家庭的自我防衛具有自我保護效果。家庭內部成員可以通過內部輸出行為,最大程度地確保家庭成員保持身體與心理健康的狀態。本次調查研究共涉及七項“家庭自衛行為現狀”的對內輸出行為,其中家庭強參與的行為有開窗通風頻率、消毒頻率、更換口罩頻率、體溫監測頻率以及是否會主動查閱防疫知識,每日和隔日的頻率百分比分別為96%、86.4%、92.9%、68.7%,會主動查閱防疫知識的家庭占到94.9%;從家庭的分餐狀況來看,有61.6%的家庭依舊選擇不分餐,僅有12.6%和25.8%的家庭向來有分餐習慣或在疫情期間分餐;從口罩處理方面看,社區/小區固定處理點、家庭垃圾桶、普通公共垃圾桶和自行焚燒的比例分別為49.5%、30.8%、19.2%和0.5%。從數據顯示可知,家庭的自我防衛能夠在很大程度上減少出現疾病的傳染率,在保護個人和家庭的同時降低社會傳染風險。家庭作為最基礎的自我防衛組織,可以從源頭上杜絕疾病的指數型擴散。另外家庭的自我防衛可以有效地加強家庭成員間的生活協作和良性互動,彌補現代化所帶來的家庭隔閡,對于塑造良好的家風和家教具有積極意義。[1]最后在降低非必要醫療物資的消耗,促使有限的資源集中在解決關鍵問題之上,促進資源分配的高效性,這種自我防衛上體現一定效果。

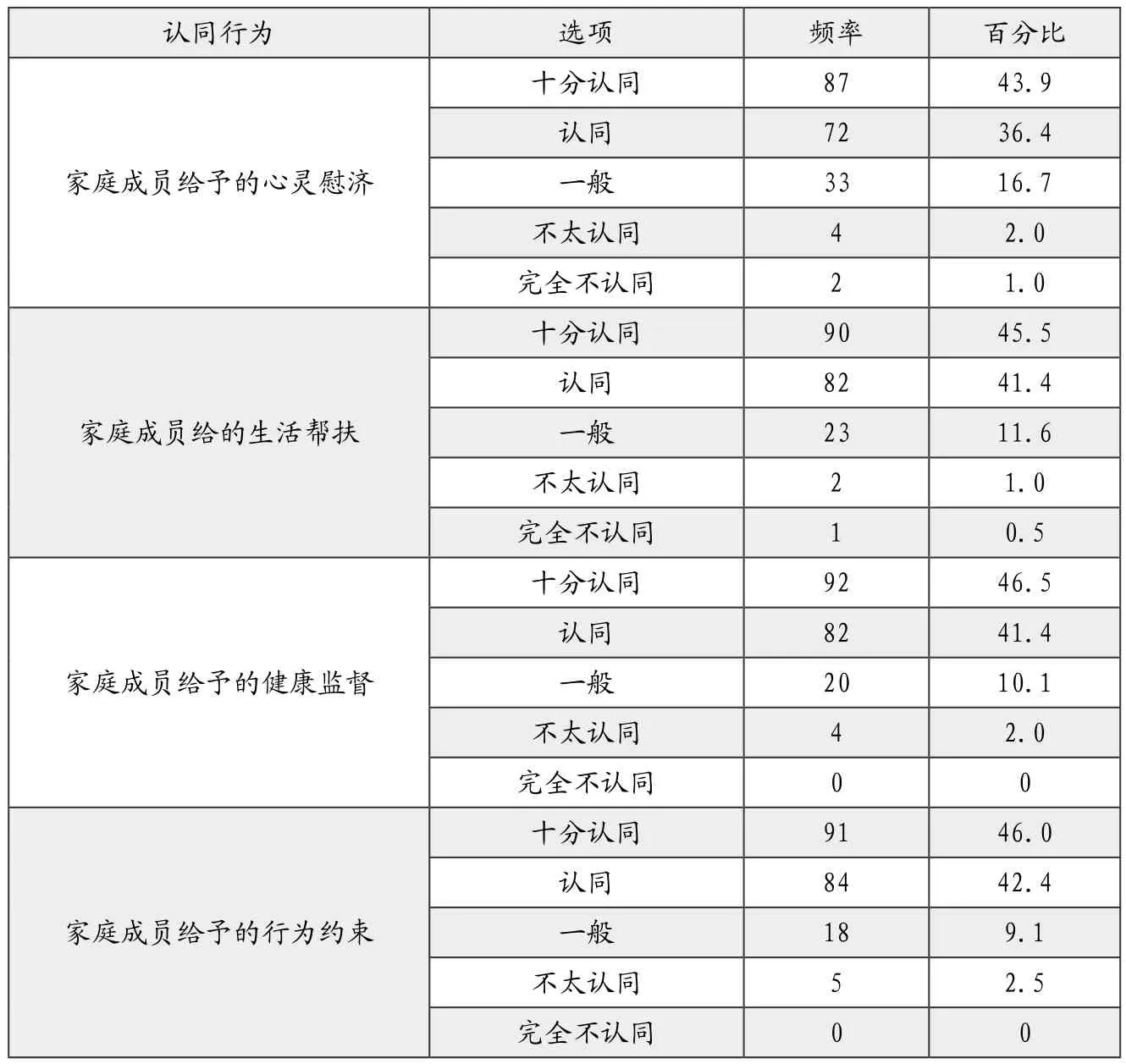

二是家庭的自我防衛具有心里慰藉屬性。從家庭成員的心里慰藉和行為監督上看,其更渴望家庭成員給予其必要的心理慰藉,生活幫扶以及健康監督和行為約束,換句話說,即家庭成員更渴望以家庭為單位進行管理,這對于家庭更有效率地度過公共衛生事件是很有幫助的。

根據表1顯示:家庭成員對于成員間的行為輸出完全認同與認同合計均高于80%,“心靈慰藉”“生活幫扶”“健康監督”和“行為約束”的比例分別為80.3%、86.9%、87.9%和88.4%,這種單憑以社區、小區為單位的管理模式是不具備或很難具備的,尤其是在公共衛生事件發生的背景之下,城市家庭對于社會而言是處于一個相對封閉的環境之中,不可能達成家庭與家庭之間的良性互動。因此,家庭的自我防衛可以提升家庭的基本生活質量,在滿足家庭成員的生理和安全需求之余,保障家庭成員的社會和尊重需要,這是小康階段的基本特征。[2]

表1 “家庭對個人行為認同”描述統計表

2.家庭對外輸出行為

調查發現,家庭的對外輸出行為作用,具體表現在以下四方面:一是為社會資源整合提供有效的基礎保障。二是有利于社會秩序的和諧與穩定。中華民族自古以來的團結意識決定了中國人民能在大災大難面前擁有有難同當的優良品格,這與公民教育以及其他政治化的途徑形成國家認同是息息相關。[3]三是為社會公共組織提供充足的人力,保證正常運行。四是成為解決公共衛生問題的精神支柱。在如今大眾傳媒的飛速發展,自媒體時代到來的信息傳播大背景下,積極信息的傳播可以極大地激勵人們的精神,并反作用于實踐之中[4],為人們提供戰勝公共衛生事件的精神力量。

(二)家庭參與的特征

對志愿參與意愿進行統計分析,如表2所示。

表2 “志愿參與情況”變量統計表

表2顯示,就家庭的對外輸出行為及意愿來看,82.8%的家庭是愿意參與社會服務等活動的,半數以上并未參與志愿服務的家庭,原因不僅包括工作學習繁忙這類不可抗拒因素,也包括了沒有渠道進行志愿服務這類客觀條件欠缺的因素,僅有17.2%的被調查家庭表示沒有也不愿意參加。數據表示,不論具體的實施行為還是實施意愿,家庭都具有較強的參與性,但在疫情期間存在很大一部分隱性服務人員并未得到挖掘和合理運用,造成了很大程度的勞動力浪費。

(三)家庭參與的障礙

1.對內行為輸出障礙

雖然家庭的對內輸出行為能夠為家庭成員的身心健康帶來積極的影響,但受到主觀與客觀條件的限制,其在實際輸出時會受到許多障礙。具體包含:

一是風俗習慣層面:表現為傳統的習俗習慣與長期固化的思維和行為習慣障礙。比如對于我們中華民族來說,不能簡單地用餐具來解釋筷子,因為它是經歷漫長歷史歲月所形成的飲食文化中不可或缺的一部分。[5]而家庭在一起夾菜吃飯,更是有合家團圓之意,因此許多家庭仍然認為分餐制度會破壞傳統的文化習俗,并不愿意嘗試分餐模式。二是個人心理層面:表現為逆反心理、主體意識缺失、獨立的人格障礙。逆反作為一種社會心理現象,如果社會客觀環境超出了主體所能承受的主體需求的喪失程度,或是主體的基本需求無法得到有效保障,那么主體在很大程度上就會產生對于遵從社會環境的逆反心理;主體意識的缺失包含主體對自身認識責任不清,或根本沒有將自身視為行為輸出的主體,這樣的主體缺位會嚴重影響家庭的對內行為輸出,增加家庭的疾病感染風險。獨立的人格又體現在每個人的身上,造成了每個人對精神慰籍的需求程度的差異,其他主體很難把控這種程度,也就可能造成對慰籍效果的負面影響,這也是造成輸出障礙的一大因素。三是執行管理層面:表現為社會的宣傳力度不足、宣傳手段單一、公共資源的配給失衡等障礙。其包括宣傳力度的不足所引發的不重視心理,宣傳過于密集所引發的疲憊或逆反心理,公共資源的配給不足所引發的無效宣傳等問題。四是固化的思維和行為習慣:其有三種表現,一種是人們對問題不重視從而毫無改變,第二種則是人們習慣了沖擊效果后所引發的貪圖方便等無所謂的心理,第三種則是由于人們處在熟悉的環境中所導致的警惕性放松,這三種固化的行為、思維習慣都會導致家庭輸出行為的障礙。

2.對外行為輸出障礙

通過對家庭參與志愿的客觀因素調查顯示,信息的獲取效率影響家庭的對外行為輸出,在信息獲取階段,公民對于信息的獲取具有分散性特點,并沒有一個非常集中的趨勢,很多重要的志愿和捐助活動并不能有效地傳達到目標人群中,即使到達了目標人群的視線,這些分散信息的真實、可信程度仍值得商榷,而群眾對于信息并沒有有效的檢驗手段,這就極大地拉低了家庭獲取有效信息的效率,使得其對外行為輸出受到阻礙。具體包含:

第一,志愿工作的地理距離和地點的熟悉程度會對家庭的對外行為輸出產生影響。通過此次調查可以得知,在社區或小區工作的選中比例為80.4%,“事業單位”“政府組織”和“原工作單位”的選中比例分別為12.5%、10.7%和25%,即在公共衛生事件發生時,家庭更愿意前往距離較近、環境較熟悉的場所和組織進行工作。例如家庭所在的小區、社區、村委會、街道等,或是本人所在的工作單位、鄰近的醫院、志愿服務組織等。

第二,家庭參與的動機會直接對其對外行為輸出產生影響。家庭參與對外行為輸出的動機包括社會服務、工作補貼、打發時間、原工作單位的工作要求、政策福利等,它們選中的比例分別為91.1%、7.1%、12.5%、23.2%和8.9%,可見多數公民在進行志愿活動的同時也希望獲得一定的報酬或是政策福利,以此來增加其責任感與獲得感,而多數公共組織并沒有支付報酬的能力或意識,造成行為輸出的障礙。

第三,工作的難易度和內容的多樣性影響家庭的對外行為輸出。研究數據顯示,家庭參與對外行為輸出往往偏向于選擇專業性較低或與自身能力相符合的工作,對于工作內容來講,絕大多數家庭更愿意選擇工作內容較為單一,以便于盡快適應。

四、建議

家庭參與的改進策略如下:

(一)對內行為輸出對策

從身體健康層面來看,由于傳統的習俗習慣引起阻礙,公共部門應對于主體進行多方位的宣傳。讓宣傳走向更多的大眾傳媒,而不應該將其停留在醫療界和學界的研究討論,或是單一的宣傳模式,而是應通過長時間、全方位的宣傳引導來改變廣大家庭的傳統生活方式,并通過加強義務教育等形式,讓青少年盡早培養起一個健康的生活習慣,以此進行一個家庭的多方位意識改進。從心理層面看,把控宣傳的力度和形式便是解決固化思維和逆反心理的有效對策。公共組織在進行防控宣傳時,應注意宣傳內容與言辭是否面向公眾、是否符合公共倫理;開展更多面向家庭、社區的集體活動,拉近社會成員之間的距離,增加公民的主體意識,將尊重“人”注入到城市化的建設過程中去。[6]從獨立人格來看,在面對公共衛生事件時,應該以包容的心態去面對他人善意的關懷與提醒,將這種被動性思維轉化為主動的具體行為,增強成員互信、家庭互助、社會和諧。從執行管理層面看,要動員多元社會群體,開展以家庭為基礎的線下活動,提高家庭內部的契合程度和社會群體之間的熟悉程度。避免純娛樂導致的“娛樂至死”這一社會現象出現[7]。最后,對于社區或社會的供給不足,應該加強對社區的監督管理,對基層服務人員做好培訓工作,完善舉報機制,加大對違規機關及下設單位的處罰力度等。

(二)對外行為輸出對策

在對家庭的對外輸出行為的障礙進行分析后得出,應該利用家庭對于志愿選擇的特性,向家庭提供更多的、更符合家庭參與意愿的志愿服務崗位,這樣才能更加有效地吸納更多愿意加入到志愿服務中的家庭,以此來動員家庭的參與性。

首先,對于志愿崗位及開設單位應該予以嚴格的監督管理,以保障家庭能夠安心地加入到志愿服務的行列中來。嚴格規范志愿服務的招募,保障廣大人民群眾的利益不受侵害。其次,志愿招募應該逐漸擴大招募范圍。招募單位在志愿招募時應遵循鄰近性,先進行小范圍、強力度的招募宣傳,再擴大招募范圍而逐漸減小宣傳強度,保障勞資雙方利益,防止出現與招募單位同一地區的家庭卻不知道招募信息的情況。再次,對于具有意向但未參與到志愿活動中的家庭,有關單位可以提供更多符合家庭參與意愿的志愿崗位,并以此為基礎加大志愿崗位的工作內容與工作性質的宣傳力度,讓更多的家庭能夠得知志愿崗位的工作內容與工作性質,并根據參與動機適當地篩選和給予參與家庭相應的補貼,以此推進家庭參與的持續性。最后,公開招募組織的信息,打消家庭的顧慮,以此提高家庭參與意愿。

五、結論

根據以上研究可以得出,家庭對內部的行為輸出有利于保障家庭在應對公共衛生事件時每位成員的健康水平,而家庭的對外輸出行為可以為社會資源整合提供有效的基礎保障。家庭成員的行為和心理特征都說明,家庭成員本身更渴望以家庭為單位進行管理。從家庭參與的障礙方面看,傳統的習俗習慣、長期固化的思維和行為習慣、逆反心理、社會公共資源供應不足、主體意識的缺失、獨立的人格等都對家庭的對內行為輸出產生著或多或少的影響;信息的獲取效率、志愿工作的地理距離、地點的熟悉程度、家庭參與的動機、工作的難易度、內容的多樣性會對家庭的對外行為輸出產生相應的影響。根據研究狀況,筆者從阻礙家庭輸出行為的因素出發,從對內行為輸出和對外行為輸出兩方面給予政策建議,并制定解決方案。研究提高了家庭應對公共衛生問題的能力以及責任意識,也幫助了行為主體實現歸位。