基于大氣污染物變化的沈陽市奧體中心區域空間形態優化研究

師曉帆

(遼寧省生態環境事務服務中心,遼寧 沈陽 110161)

1 引言

在城鎮化高速發展的背景下,難以避免產生各種各樣的城市問題,如城市大量集聚的大氣污染物就嚴重影響了城市居民的生產生活環境。把風環境模擬技術引入城市空間營造中,基于流體力學理論,應用ENVI-met軟件對設計地塊進行模擬分析。通過對設計地塊的通風環境問題進行總結,并提出優化原則與優化目標。后期對方案在城市布局與形態層面、道路系統層面、街區與建筑布局層面等進行優化設計,達到優化地塊空間布局、改善其風環境、實現大氣污染物擴散的目的。

2 研究區與研究方法

2.1 研究區概況

奧體中心區域位于遼寧省沈陽市渾南新區,是渾南新區城市空間特征較為代表性的區域,也是大氣環境污染較為嚴重的區域之一。該區域存在不少高密集建筑群,通風也相對不佳。該地塊北鄰渾河,南鄰渾南大道,東臨富民南街,西鄰青年大街,周邊均為城市主干道,多條主干道相交位置,擁有渾南地區最大的人流與車流,大氣污染物問題較周邊區域嚴重。

2.2 模擬軟件

研究采用ENVI-met三維城市微氣候模擬軟件,軟件版本是ENVI-met4.4.4,其模擬的水平分辨率為2~10 m的尺度網格,網格模數為150×150,模擬時間一般為24~48 h。ENVI-met是由三維的模型,包括土壤、大氣以及植被模型組成,其在三維模型內主要可以設置建筑、植被、水體、下墊面以及污染源等,由一個垂直方向的二軸以及2個水平方向的x,y軸組成。

2.3 研究方法

運用ENVI-met軟件模擬奧體中心區域的現狀大氣污染物濃度。基于現狀濃度分布情況分析大氣污染物分布特點,在實地調研基礎上歸納總結,提出優化目標。結合奧體中心區域空間形態特征,從城市布局與形態層面、道路系統層面、街區與建筑布局層面等提出優化設計策略進行空間形態優化。最后運用ENVI-met軟件模擬奧體中心區域的優化后大氣污染物濃度,驗證優化策略的有效性。

3 研究區大氣污染物濃度現狀與優化目標

3.1 大氣污染物現狀濃度模擬

本節對奧體中心區域進行大氣污染物濃度分布模擬。依據沈陽全年氣候條件,在參數設置上風向選擇冬季主導風向北風風向,在風速上選擇沈陽冬季平均風速2.9 m/s作為邊界條件。在污染源布置上以周邊道路做為線源污染為主,地塊內部適當布置點源污染為輔。

從模擬結果可以看出,道路的線源污染難以擴散,同時區域內部部分建筑同時背風面存在大氣污染物集聚的現象,容易使得空氣難以流動,容易造成有害空氣污染物的堆積,尤其在沈陽冬季的采暖期內,大氣污染物容易積聚于街區內,難以迅速擴散,將對居民的健康產生危害。

3.2 現狀問題總結

3.2.1 街區形式問題

奧體中心區域的街區劃分存在部分街區尺度過大的問題,對內部的通風產生較大的影響。同時,在朝向上,部分街區未能順應城市主導風向布置,對主導風向產生一定程度的遮擋。導致地塊內部形成大面積的靜風區域,一方面阻礙了來流順利進入街區內,另一方面使得氣流難以從街區內流出,導致街區內局部的風通路的阻塞。同時奧體中心區域緊鄰作為城市天然氧源的渾河,渾河又是城市天然風廊之一,空氣質量較好。內部街區的形態對新鮮空氣以及風的導入能力有待提高。內部缺少主次分明的開放空間組成的導風路徑。

3.2.2 建筑形式問題

奧體中心區域內部的建筑多為長條型板式建筑,迎風面積較大,對來風產生了較大阻礙,同時建筑的布置位置等也有不足。

3.3 優化原則與目標

3.3.1 優化原則

通過對渾南新區的大氣污染物與城市空間形態的分析得知,城市空間形態對大氣污染物的濃度有著重要影響。基于前章節具體優化策略,本章對其進行應用實踐,對奧體中心區域的優化應從城市布局與形態、道路系統、街區與建筑布局3個層面進行優化。在優化過程中,從經濟利益上保證原新舊方案容積率基本不大,并使街區大氣污染物濃度降低。

3.3.2 優化目標

對渾南新區奧體中心區域進行空間形態優化設計,要在多個層面進行考量。奧體中心區域大氣污染物濃度偏高,并且通風能力相對較差。在研究中應分析現區域存在的問題,通過對空間形態進行優化設計,以使大氣污染物濃度有效降低,改善大氣環境。本次優化以實現大氣污染物濃度有效降低為優化城市大氣環境的體現,同時盡量避免在建筑之間產生大氣污染物的沉積。

4 空間形態優化

奧體中心區域優化設計為街區中尺度城市設計,在優化策略運用上,運用了城市布局與形態層面、道路系統層面、街區與建筑布局層面3個層面的優化策略。

4.1.1 城市布局與形態層面優化

基地緊鄰渾河,渾河是天然的氧源綠地,為基地內部提供源源不斷的新鮮空氣。在綠地優化方法上,在基地內部布置進氣口,與渾河與渾河綠地相結合,并結合通風廊道形成有機的綠地體系。同時在部分適宜進行屋頂綠化的公共建筑的屋頂進行綠化設計,在豐富第五立面的同時進一步加強對大氣污染物的消減作用。

4.1.2 道路系統層面優化

窄街區密路網有利于加強通風能力,在設計中調整街區走向與尺度,通過對基地內部的路網進行加密,使得對地塊原有的大街區進行分割,同時使之形成兩個小街區,更利于通風能力的提高。

4.1.3 街區與建筑布局層面優化

(1)設置通風廊道。在基地內部依托道路,布置四條通風廊道,使風可以從基地內部貫通。同時對通風廊道周邊的建筑高度進行控制,形成倒梯形的街道峽谷斷面。

(2)適當布置開放空間。在基地內部調整開放空間與建筑的位置關系,首先對通風廊道節點處布置開放空間,強化通風廊道的通風效應。其次對于高密度街區內部,設置開放空間,以保證街區形態不至于過于密集而導致大氣污染物的集聚。

(3)建筑布局優化。在基地內部對現有建筑形式進行優化。首先對部分建筑的形式進行優化,使其從大迎風面的形式,通過打破、變形等方式,轉變為小迎風面的建筑布局形式。同時對于高層建筑與群房關系影響行人區通風的建筑進行調整。

4.2 優化后奧體中心區域大氣污染物濃度模擬

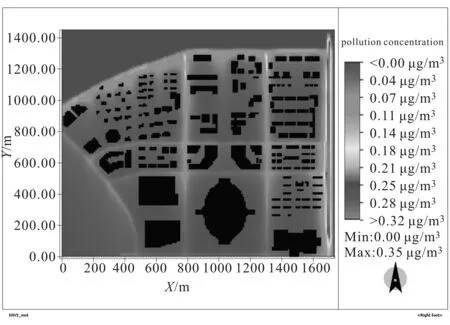

通過調整奧體中心區域存在的街區形式問題與建筑形式問題。進行街區的空間形態改造,對街區的尺度和走向進行優化,對開放空間進行梳理,對通風廊道進行設立。同時調整建筑形態與綠地景觀布置,增加大氣污染物的擴散。在這樣的城市街區空間優化策略的調整下,街區大氣污染物濃度較優化前相比,整體街區空間中,幾乎不存在的大氣污染物高濃度區,而且同樣位于高度5 m的水平截面,出現大氣污染物不連續的空間現象,明顯較優化前的大氣污染物濃度降低(圖1)。

圖1 奧體中心區域改造后大氣污染物濃度模擬(圖片來源:ENVI-met)

從圖1中模擬結果可以看出,奧體中心區域在改造后的道路線源污染大幅度減少,并且建筑背風區的大氣污染物濃度也顯著降低。本文對奧體中心區域運用前文提出的優化設計方法進行設計,得出有利于降低大氣污染物濃度的街區空間布局形態,優化后的效果達到了優化目標。

5 結論

研究選取沈陽市渾南新區奧體中心區域,以城市規劃視角出發,通過對城市空間形態優化設計方法進行應用,優化奧體中心區域的空間形態,以區域大氣污染物濃度變化作為優化效果的反映。通過對城市布局與形態、道路系統、街區與建筑布局3個層面的優化,形成新的城市空間形態。通過驗證后的奧體中心地區大氣污染物濃度變化,證明優化策略具有可行性。