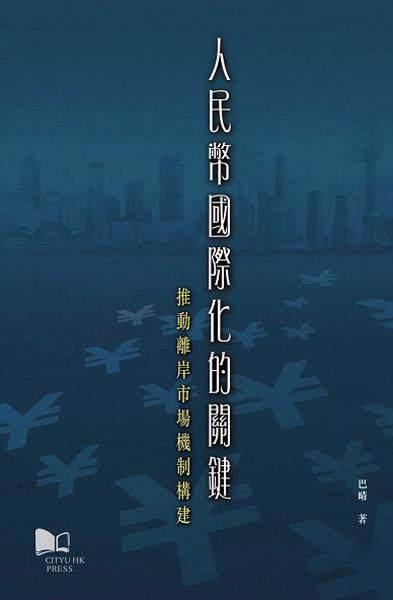

人民幣國(guó)際化的關(guān)鍵

對(duì)于人民幣這樣一種“摸著石頭過(guò)河”進(jìn)行國(guó)際化的貨幣,現(xiàn)階段推出的各項(xiàng)政策和國(guó)際化措施帶有不少試驗(yàn)性質(zhì)。《人民幣國(guó)際化的關(guān)鍵:推動(dòng)離岸市場(chǎng)機(jī)制構(gòu)建》一書的作者巴晴博士認(rèn)為,要不斷從實(shí)際運(yùn)作和政策試點(diǎn)當(dāng)中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)規(guī)律,并與成熟貨幣市場(chǎng)進(jìn)行比較,才能找到更加符合人民幣的國(guó)際化道路。為什么香港是離岸人民幣樞紐?她認(rèn)為,香港是政策、監(jiān)管、金融基建、市場(chǎng)運(yùn)作等多個(gè)方面共同努力和互動(dòng)的結(jié)果。

“套利”源自市場(chǎng)差異

有人說(shuō),人民幣國(guó)際化初期的主要?jiǎng)恿κ恰疤桌枨蟆保媸沁@樣嗎?

她指出,香港離岸人民幣市場(chǎng)大概有十六年發(fā)展歷史,經(jīng)歷了2004年的起步,2009 年推出跨境貿(mào)易結(jié)算,以及2016年匯率改革后市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整。學(xué)界和業(yè)界對(duì)整個(gè)發(fā)展路徑存在不同觀點(diǎn)。有觀點(diǎn)認(rèn)為國(guó)際化初期,在岸和離岸市場(chǎng)價(jià)格信號(hào)不同,體現(xiàn)在 CNY(在岸人民幣)和 CNH(離岸人民幣)的兩個(gè)市場(chǎng)匯率不一樣,造成套利現(xiàn)象。

對(duì)于人民幣國(guó)際化早期的套利,需要認(rèn)識(shí)到一個(gè)歷史背景——人民幣的離岸市場(chǎng)發(fā)展和主要的國(guó)際化貨幣不一樣,人民幣是在資本賬戶還沒(méi)有完全開放的情況下,以便利經(jīng)常項(xiàng)目的結(jié)算為出發(fā)點(diǎn)來(lái)推動(dòng)人民幣的國(guó)際使用。之后離岸與在岸兩個(gè)市場(chǎng)同步發(fā)展、有序推進(jìn)聯(lián)通,形成了“一個(gè)貨幣,兩個(gè)市場(chǎng)”的獨(dú)特發(fā)展路徑。

同時(shí),兩個(gè)市場(chǎng)的監(jiān)管架構(gòu)也不一樣。最早在2010年2月的時(shí)候,香港金管局發(fā)出指引,說(shuō)明當(dāng)人民幣流入香港市場(chǎng)以后,只要不涉及跨境回流到內(nèi)地,可以依照離岸市場(chǎng)的其他貨幣自由展開業(yè)務(wù),包括離岸人民幣可不限于貿(mào)易結(jié)算、允許銀行比照美元等離岸貨幣對(duì)離岸人民幣進(jìn)行記賬和流動(dòng)性管理等。實(shí)際上,后來(lái)市場(chǎng)不斷完善,香港金融管理局(金管局)對(duì)于離岸人民幣幾乎采用了與離岸美元、歐元等成熟國(guó)際貨幣一致的監(jiān)管方式。

所以,人民幣國(guó)際化初期,在岸市場(chǎng)和離岸市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和機(jī)制存在很大差異性。香港的離岸市場(chǎng)是一個(gè)高度成熟、和國(guó)際運(yùn)作體系相接軌的市場(chǎng)。相對(duì)來(lái)說(shuō),當(dāng)時(shí)在岸的人民幣卻還處于國(guó)際化剛剛起步的階段。在不同市場(chǎng)里,貨幣價(jià)格當(dāng)然不一樣。而市場(chǎng)主體,包括企業(yè)和機(jī)構(gòu),會(huì)自發(fā)地根據(jù)市場(chǎng)的不同進(jìn)行選擇。市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)就是這樣運(yùn)作的。

美元國(guó)際化的早期也出現(xiàn)過(guò)類似情況。美元最早的離岸市場(chǎng)——?dú)W洲美元市場(chǎng)的監(jiān)管框架初期也和美國(guó)本土的不一樣。美國(guó)對(duì)存款利率上限采用了 Q 條例(美聯(lián)儲(chǔ)禁止會(huì)員銀行向活期儲(chǔ)戶支付利息,同時(shí)規(guī)定定期存款支付利息的最高限額的條例),而歐洲市場(chǎng)沒(méi)有類似監(jiān)管。這種不一樣導(dǎo)致市場(chǎng)自發(fā)選擇,大量美元流入了歐洲美元市場(chǎng)。但之后,美國(guó)本土市場(chǎng)進(jìn)行了政策調(diào)整,包括取消了Q條例,又看到美元回流本土市場(chǎng)。與其說(shuō)“套利”,不如說(shuō)是在貨幣(國(guó)際化)早期階段,市場(chǎng)根據(jù)兩個(gè)市場(chǎng)機(jī)制不同而自發(fā)選擇的結(jié)果。

另外,應(yīng)該考慮到“套利主導(dǎo)”是階段性特點(diǎn)。隨著市場(chǎng)發(fā)展日趨成熟,國(guó)家更大程度開放在岸市場(chǎng),例如開通“股票通”和“債券通”,離岸和在岸兩個(gè)市場(chǎng)聯(lián)通性不斷完善,套利現(xiàn)象已經(jīng)不那么明顯。而且,市場(chǎng)互動(dòng)愈多,聯(lián)通效率愈高,價(jià)差就會(huì)縮小。現(xiàn)在兩地人民幣匯率差距已經(jīng)很小,據(jù)國(guó)際清算銀行(BIS)數(shù)據(jù),CNY和CNH兩個(gè)市場(chǎng)匯率的差價(jià)大概在100個(gè)基點(diǎn)左右,已經(jīng)很窄。

現(xiàn)在離岸市場(chǎng)發(fā)展已進(jìn)入新階段,我們要看到新階段里離岸市場(chǎng)新的發(fā)展特點(diǎn)——更為豐富的產(chǎn)品和工具,提供的服務(wù)更符合國(guó)際慣例等,以此探討中國(guó)金融市場(chǎng)如何更大程度地開放,人民幣國(guó)際化如何往更深的方向走。

香港制度優(yōu)勢(shì)難被追上

學(xué)界有觀點(diǎn)認(rèn)為,中國(guó)正在進(jìn)入高層次開放,更多開放政策會(huì)放在在岸市場(chǎng)來(lái)做,而未來(lái)國(guó)際化進(jìn)程中,香港已經(jīng)不是人民幣走出去的唯一窗口,在岸本地市場(chǎng)開放才是推動(dòng)人民幣國(guó)際化的主要?jiǎng)恿Α?茖W(xué)的抉擇應(yīng)該是什么呢?

她指出,首先,我們要談?wù)勅绾魏饬侩x岸市場(chǎng)的發(fā)展程度。我認(rèn)為,不要單純只看存量的指標(biāo),可以多看流量。從存量上來(lái)看,離岸資金池收縮現(xiàn)在基本已經(jīng)停下來(lái),而且已經(jīng)在回彈,不是快速增長(zhǎng),而是穩(wěn)定、可支持更大流量的增長(zhǎng)。2014年香港的離岸人民幣存款約一萬(wàn)億,2015年人民幣匯率改革后下降到約5000億至6000億的水平,2021年7月大概是8200 億,已經(jīng)回到較正常的狀態(tài)。

從流量角度看,盡管離岸資金池出現(xiàn)一定程度的回落,但隨著資本項(xiàng)目下人民幣使用程度的增加,離岸人民幣交易依然保持活躍。香港的實(shí)時(shí)全額支付系統(tǒng)(Real Time Gross Settlement,RTGS)內(nèi)的人民幣結(jié)算金額規(guī)模始終保持在高位,2020年日均結(jié)算量超過(guò)1.19萬(wàn)億元人民幣,已經(jīng)超過(guò) RTGS 系統(tǒng)內(nèi)港幣的日結(jié)算量。國(guó)際清算銀行調(diào)查顯示,香港地區(qū)2019年人民幣外匯交易及場(chǎng)外利率衍生工具每日成交金額達(dá)1200億美元,較2016年增長(zhǎng)45%。需要注意的是,人民幣同期在香港銀行體系內(nèi)的結(jié)存規(guī)模并沒(méi)有大幅增長(zhǎng),人民幣存款占本地全部貨幣余額的5.1%,占外幣存款的10.3%,幾乎與過(guò)去三年水平持平。

換言之,香港支持的離岸人民幣金融活動(dòng)頻率正增長(zhǎng),這也是資金使用效率提升的表現(xiàn)。香港未必需要大資金池,或者說(shuō),在保證資金池穩(wěn)定的情況下,能支持很多離岸活動(dòng)。

當(dāng)然,如果要離岸市場(chǎng)更好發(fā)展,“池子”自然愈大愈好。但是大也取決于怎么用。假如離岸資金池達(dá)到十萬(wàn)億人民幣,但它只是作為一個(gè)存款“趴”在那里,沒(méi)有地方用,離岸市場(chǎng)就沒(méi)有得到發(fā)展。要看到其他相應(yīng)的產(chǎn)品指標(biāo),有外匯兌換,有債券發(fā)行,有大量衍生品的交易,產(chǎn)品繁榮發(fā)展,市場(chǎng)深度和廣度不斷擴(kuò)寬,才是離岸市場(chǎng)發(fā)展比較健康的指標(biāo)。

展望未來(lái),人民幣國(guó)際化需要高度國(guó)際化的金融市場(chǎng)環(huán)境來(lái)支持,這個(gè)市場(chǎng)環(huán)境不但能提供專業(yè)化的服務(wù),還要在中外各方均能認(rèn)可的監(jiān)管規(guī)則與制度安排下推動(dòng)人民幣走出去。這恰恰是香港離岸人民幣市場(chǎng)在推動(dòng)人民幣國(guó)際化進(jìn)程中,具有重要戰(zhàn)略價(jià)值的重要領(lǐng)域。大約到2035年,中國(guó)的經(jīng)濟(jì)體量可能成為全球第一。人民幣作為一種大國(guó)貨幣和國(guó)際貨幣,其使用渠道、產(chǎn)品、服務(wù)和監(jiān)管規(guī)則,都需要和國(guó)際接軌。國(guó)際化的貨幣意味著有更多的國(guó)際參與者,監(jiān)管框架、結(jié)構(gòu)的制定也需要考慮國(guó)際使用的需要,這樣效率才會(huì)高。

內(nèi)地在各方面快速推進(jìn),比如說(shuō)法律體系、資本項(xiàng)目開放和互聯(lián)互通上,仍須做很多深層次、制度性的改革。人民幣國(guó)際化涉及很多資產(chǎn)板塊,從股票、債券、衍生品到貨幣市場(chǎng),每一個(gè)市場(chǎng)需要(符合國(guó)際慣例)一套體系運(yùn)作,進(jìn)行國(guó)際化改革要花相當(dāng)多時(shí)間。在這種情況下,香港已經(jīng)是中國(guó)按照國(guó)際慣例,以國(guó)際規(guī)則運(yùn)行、發(fā)展完善成熟的主要國(guó)際金融中心。香港也是中國(guó)唯一一個(gè)依托普通法系的地區(qū)。即使人民幣國(guó)際化程度大幅提高后,內(nèi)地的金融中心還不會(huì)完全對(duì)接普通法運(yùn)作,這將是香港的獨(dú)特性所在。

目前全球有二十多家離岸人民幣清算行,各地的中資機(jī)構(gòu)都很努力推動(dòng)這件事,建成具規(guī)模的離岸人民幣市場(chǎng)確實(shí)不容易。事實(shí)上,香港做得非常好的一個(gè)地方,就是香港金管局把 RTGS 系統(tǒng)向人民幣開放,將人民幣加入系統(tǒng)中,還為人民幣設(shè)計(jì)流動(dòng)性管理等相應(yīng)配套機(jī)制。

這些機(jī)制是香港本地為了讓市場(chǎng)運(yùn)作順暢主動(dòng)提供。香港在建設(shè)離岸人民幣樞紐方面付出了很多努力,讓離岸人民幣體系運(yùn)作達(dá)至國(guó)際化水平,至于其他市場(chǎng)是否復(fù)制這個(gè)模式,需要其他市場(chǎng)根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r再作考慮。離岸中心的建設(shè)需要多方機(jī)構(gòu)的共同努力,包括內(nèi)地央行的推動(dòng),清算行也參與其中,使得香港能提供很多獨(dú)特的離岸人民幣業(yè)務(wù)功能。

美元主導(dǎo)體系難被撼動(dòng)

計(jì)價(jià)功能是人民幣國(guó)際化里最弱的部分,怎么看目前香港離岸人民幣大宗商品市場(chǎng)的發(fā)展?

她指出,大宗商品計(jì)價(jià)可能要拋開“由誰(shuí)來(lái)做”的問(wèn)題,而是首先考慮人民幣計(jì)價(jià)的鐵礦石或石油,它們的交易量是否有條件達(dá)到和美元計(jì)價(jià)的鐵礦石或石油同樣的量級(jí)?首先是這個(gè)問(wèn)題,然后才是誰(shuí)來(lái)做的問(wèn)題。

實(shí)際上,“美元——石油”計(jì)價(jià)體系非常難打破,一價(jià)原則和網(wǎng)絡(luò)外部性是導(dǎo)致這個(gè)現(xiàn)象的主要因素。

首先,大宗商品是高度同質(zhì)化的單一產(chǎn)品,生產(chǎn)商之間競(jìng)爭(zhēng)會(huì)采用統(tǒng)一貨幣,從而避免競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。其次,大宗交易過(guò)程中大多使用標(biāo)準(zhǔn)化合約,以規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)和降低交易成本。最后,大宗商品在全球需求量巨大,且隨著期貨、期權(quán)等衍生品的發(fā)展,石油定價(jià)已經(jīng)相當(dāng)金融化。在單一性、標(biāo)準(zhǔn)化和大需求的情況下,大宗商品的計(jì)價(jià)貨幣具備較強(qiáng)的“網(wǎng)絡(luò)外部性”。也就是說(shuō),一旦“美元——石油”體系占據(jù)主導(dǎo)地位,其他貨幣很難插進(jìn)來(lái),這是經(jīng)濟(jì)原則造成的。

現(xiàn)在美國(guó)在全球能源市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位,頁(yè)巖油生產(chǎn)已經(jīng)達(dá)致能源的自給自足,從現(xiàn)貨到規(guī)則,美元完全有能力在石油計(jì)價(jià)問(wèn)題上占據(jù)主導(dǎo)地位,“石油——美元”計(jì)價(jià)機(jī)制很難打破。但是,從歷史來(lái)看,在歐元市場(chǎng)早期,歐盟區(qū)內(nèi)部曾經(jīng)存在大宗商品不用美元計(jì)價(jià)的情況,比如歷史上二戰(zhàn)前后歐洲的石油進(jìn)口曾經(jīng)有過(guò)半進(jìn)口采用了非美元貨幣進(jìn)行支付的情況。

截至2010年,盡管世界能源結(jié)構(gòu)逐漸轉(zhuǎn)變成以石油為主導(dǎo)的體系,也就變成了以美元為主導(dǎo)的計(jì)價(jià)體系,歐洲地區(qū)部份國(guó)家,如英國(guó)和瑞典的石油進(jìn)口和出口中相當(dāng)部份也不是美元計(jì)價(jià)。大宗商品計(jì)價(jià)貨幣可以努力嘗試,也有可能達(dá)至一定份額,但是短期內(nèi)難以撼動(dòng)美元計(jì)價(jià)的主導(dǎo)地位。

對(duì)于一些新型的大宗商品,例如碳排放權(quán),能否作為人民幣計(jì)價(jià)的試點(diǎn)產(chǎn)品,取決于碳權(quán)本身在全球的可流通性和交易性。中國(guó)的碳權(quán)(carbon credit)即每個(gè)碳排放權(quán)的計(jì)量單位,和歐盟的單位是“蘋果和梨”的關(guān)系,兩者不具備價(jià)值互換性,目前沒(méi)有機(jī)制直接進(jìn)行交易。不過(guò),中國(guó)的碳權(quán)交易市場(chǎng)可以向海外投資者開放,也是推動(dòng)人民幣國(guó)際化的方式之一。