腹腔鏡下胃癌根治術在80歲以上患者治療中的安全性分析

余世潮

(福建醫科大學附屬三明第一醫院腫瘤外科,福建 三明 365000)

胃癌是指發生于胃黏膜上皮組織的一種常見的消化系統惡性腫瘤。隨著人口老齡化的加劇,胃癌發病率也呈高齡化趨勢,80歲以上患者身體器官儲備功能下降約50%,隨著生理和心理機能的雙重老化及自身免疫力下降、焦慮較多,合并高血壓、糖尿病等基礎疾病患者明顯增多,咳嗽、排痰能力差,心肺儲備功能不足,易增加術后肺炎等并發癥的發生。術后一旦出現并發癥,嚴重威脅患者的身體健康、生命安全[1]。外科醫生也面臨越來越多來自80歲以上患者的挑戰。因此,尋求一種相對安全的胃癌手術方式一直是臨床研究的方向。目前,手術是臨床治療胃癌的主要手段,在80歲以上胃癌患者治療中如果選擇傳統開腹胃癌根治術,雖能達到根治的目的,但袁傳威等[2]研究指出,開腹手術對機體造成的創傷較大,再加上器官儲備功能相對不足,易在術后引發各類危重并發癥,進而阻礙患者的康復及預后。為降低手術風險,提升治療效果,需在臨床中選擇一種更加安全、有效的手術方法。本研究選取2016年6月至2019年12月本院接診的68例80歲以上胃癌患者的臨床資料,旨在分析腹腔鏡下胃癌根治術治療的安全性及有效性,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 臨床資料 選取2016年6月至2019年12月本院腫瘤外科接診的68例80歲以上胃癌患者,根據治療方式不同分為傳統組和實驗組,每組34例。傳統組男18例,女16例;年齡80~90歲,平均年齡(85.14±0.27)歲;術前臨床分期:I期10例,II期14例,IIIa期10例;腫瘤位置:胃竇部19例,胃底部9例,胃體部6例;病理類型:腺癌21例,印戒細胞癌13例。實驗組男19例,女15例;年齡80~90歲,平均年齡(85.09±0.31)歲;術前臨床分期:I期9例,II期15例,IIIa期10例;腫瘤位置:胃竇部18例,胃底部7例,胃體部9例;病理類型:腺癌20例,印戒細胞癌14例。兩組患者年齡、性別、術前臨床分期等臨床資料比較差異無統計學意義,具有可比性。

納入標準:①經胃鏡、病理活檢確診為胃癌;②既往未接受過放療或化療治療;③術前臨床分期為IIIa及以下患者;④本研究經醫學倫理委員會審核批準;⑤患者及家屬對實驗內容知情并同意。排除標準:①IIIb期以上腫瘤患者;②患者年齡<80歲;③臨床資料缺失者;④中轉開腹手術患者;⑤術前接受新輔助治療患者;⑥中途退出本研究者。

1.2 方法 術前按照要求行準備工作,傳統組采用開腹胃癌根治手術治療,實驗組采用腹腔鏡下胃癌根治術治療。

1.2.1 腹腔鏡下胃癌根治術 實驗組進入手術室后,實施腹腔鏡下胃癌根治術[3-4]。采用氣管插管全身麻醉,常規建立二氧化碳人工氣腹,氣腹壓為12~13 mmHg,手術均采用臍下置10 mm觀察孔1個,主刀采用左腋前線肋緣下12 mm主操作孔1個,左上腹5 mm輔助操作孔1個,在患者右側腹部的對稱部位作助手10 mm、5 mm的輔助操作孔各1個。術中嚴格遵循無瘤、無菌原則,按照標準的D2胃癌根治性淋巴結清掃術進行操作,腔鏡手術完成后在患者上腹部取長6~8 cm的輔助切口,經該切口取出手術標本并完成消化道重建,消化道重建均采用Roux-en-Y吻合術,最后腹腔放置引流管觀察。

1.2.2 傳統開腹胃癌根治術 傳統組患者進入手術室后,實施開腹胃癌根治術[5]。采用氣管插管全身麻醉,上腹正中繞臍部位為手術切口,長20~22 cm。進腹后嚴格遵循無瘤、無菌原則,按照標準的D2胃癌根治性淋巴結清掃術進行操作,消化道重建均采用Roux-en-Y吻合術,最后腹腔放置引流管觀察。

1.3 觀察指標 ①手術過程中,觀察記錄兩組患者腹部切口長度、手術持續時間、術中脾臟損傷情況、淋巴結清掃數目及術中出血量等各項指標。②術后,密切觀察兩組患者恢復情況,詳細記錄肛門排氣排便時間、早期下床活動時間、術后切口疼痛持續時間和住院時間并觀察兩組患者術后并發癥發生情況。③術后采用復查腫瘤學指標和全腹CT平掃+增強,按照腫瘤隨訪原則規范隨訪9個月,了解患者術后近期療效。

1.4 統計學方法 采用SPSS 23.0統計學軟件進行數據分析,計量資料以“x±s”表示,采用t檢驗,計數資料以[n(%)]表示,采用χ2檢驗,以P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

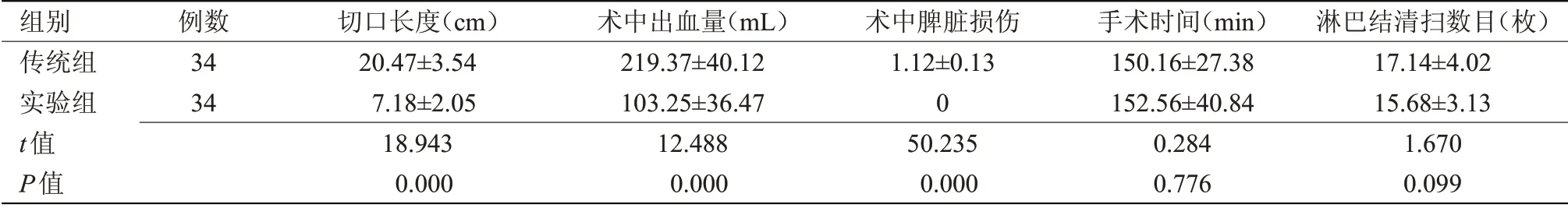

2.1 兩組術中觀察指標比較 兩組患者腹部切口長度、術中出血量、術中脾臟損傷情況比較差異具有統計學意義(P<0.05);兩組手術時間、淋巴結清掃數目比較差異無統計學意義,見表1。

表1 兩組患者術中觀察指標比較(x±s)

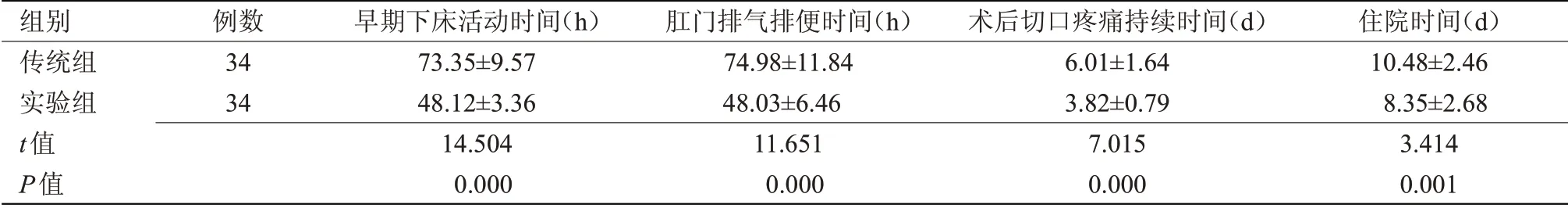

2.2 兩組術后觀察指標比較 兩組各項術后觀察指標比較差異均具有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患者術后觀察指標比較(x±s)

2.3 兩組術后近期療效比較 術后采用復查腫瘤學指標和全腹CT平掃+增強,按照腫瘤隨訪原則規范隨訪9個月均未發現腫瘤復發和轉移,兩組近期治療有效率比較差異無統計學意義。

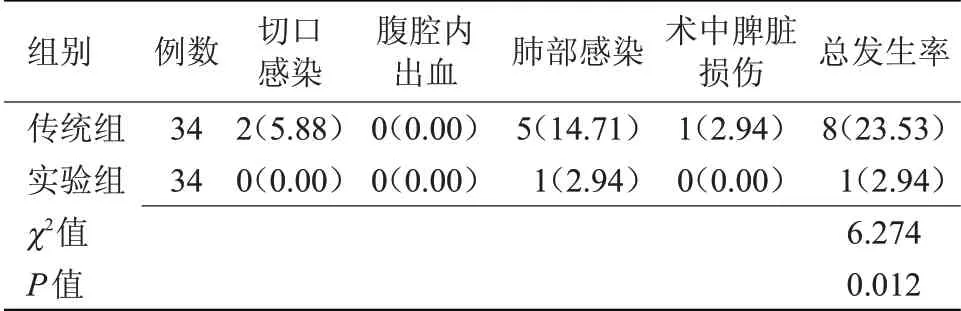

2.4 兩組術后并發癥比較 實驗組術后并發癥發生率低于傳統組,差異具有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組高齡患者術后并發癥比較[n(%)]

3 討論

近年來,隨著人口老齡化問題的加劇,我國80歲以上胃癌患者數量也在持續升高。由于大部分高齡患者同時伴有其他慢性疾病(如高血壓、糖尿病、腦中風等),且自身免疫力下降,咳嗽、排痰能力差,心肺儲備功能不足,易增加術后肺炎等并發癥的發生[6-7]。實施傳統開腹手術時,傷口感染、肺部感染等并發癥的發生明顯多于低齡患者,對80歲以上患者術后的康復造成極為嚴重的影響[8]。為進一步改善和提升80歲以上胃癌患者的手術安全性,需探討一種創傷小、恢復快、并發癥少的手術治療方法。

腹腔鏡胃癌手術作為一種臨床治療胃癌的新技術,巧妙利用膜解剖結構原理,在胃周解剖間隙內進行手術,具有操作層面間隙化,器械精細化、手術微創化等特點。同時腹腔鏡具有放大局部解剖組織的特點,放大血管,不但能減少術中血管誤損傷,有效減少術中出血量和術中脾臟損傷,減輕術后切口疼痛,減少術后合并感染,同時,還能穩定80歲以上患者的全身狀態及各項生理指標,從而預防各種術后并發癥的產生[9-10]。

綜上所述,與傳統胃癌根治術比較,在80歲以上患者治療中積極開展腹腔鏡下胃癌根治術臨床療效顯著,有助于降低手術風險性,減少術中、術后并發癥,縮短住院時間,值得臨床推廣應用。