小針刀聯合手法松解治療肱骨近端骨折術后肩關節粘連療效觀察

修 磊

(河南省新鄭市中醫院骨傷科,河南 新鄭 451100)

肱骨近端骨折是臨床上常見的肩關節周圍骨折,約占全身骨折的4%~5%,隨著年齡的增長,肱骨近端骨折發生率逐年上升。高能量創傷及骨質疏松性骨折等是肱骨近端骨折的主要類型,在臨床治療中多采用固定、復位、功能鍛煉等方式,最大限度恢復肩關節功能是治療肱骨近端骨折的主要原則[1-2]。由于老年患者骨質疏松或創傷性嚴重,加之功能鍛煉不當等因素均可導致疼痛、肩關節粘連等術后并發癥,影響預后[3-4]。本研用小針刀聯合手法松解治療肱骨近端骨折術后肩關節粘連效果較好,現報道如下。

1 臨床資料

共88例,均為2019年6月至2020年4月我院治療患者,用隨機數字表法分為兩組各44例。研究組男26例,女18例;年齡40~79歲,平均(58.14±3.09)歲;病程2~12個月,平均(7.62±1.57)個月;骨折部位為左側18例,右側26例。對照組男23例,女21例;年齡39~77歲,平均(58.03±3.11)歲;病程2~13個月,平均(7.75±1.59)個月;骨折部位為左側19例,右側25例。兩組一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

納入標準:為肱骨近端骨折術后肩關節活動受限,且外展角度小于150°,內收角度小于30°,前屈角度小于150°,后伸角度小于40°。影像學檢查可見肱骨近端骨折線模糊,簽署知情同意書。

排除標準:肩袖損傷、肩關節等疾病引發的肩關節功能異常,鋼板位置不佳引發的肩關節功能障礙,其他肩關節疾病,有精神疾病。

2 治療方法

兩組均用手法松解,患者仰臥位,行臂叢麻醉,待麻醉成功后采用手法松解。將患肢肩關節內旋,肘關節屈曲90°,上舉肩關節,順勢將其推至平床面。隨后恢復肩關節至上舉90°位,并以人體中軸線45°方向順勢推至平床面。隨后恢復肩關節至上舉90°位,以人體中軸線90°方向順勢推至平床面。患者保持側臥位,將患肢伸直,作肩關節被動后伸動作,直至最大關節活動位。屈曲患肘,使得掌背與頸背部緊貼,作內收曲肘動作。操作結束后,患肢肘關節保持屈曲90°,貼胸位固定,待麻醉消失后自行肩關節上舉、前伸等功能鍛煉。

研究組聯合小針刀治療。患者側臥位或平臥位,活動患肩,使用記號筆標記活動受限位置。進針點設于肩峰外下方、后下方及結節間溝處,碘伏消毒,用2%利多卡因行局部麻醉,使用一次性針刀快速刺穿皮膚組織,到達治療點后分別做橫行及縱行針切,橫行及縱行擺動,于粘連處做刀剝,操作結束后按壓出血點1min,用無菌敷貼包扎。

兩組均每周1次,3次為一療程,共治療3個療程。

3 觀察指標

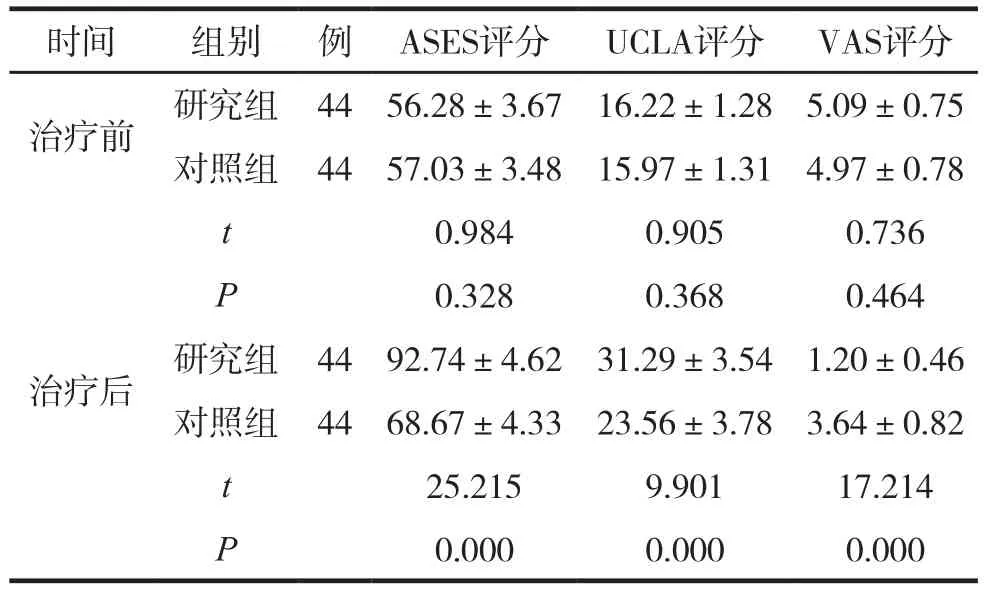

肩肘外科評分:采用美國肩肘外科協會評分(American Shoulder and Elbow Surgeons’Form,ASES)對治療前及治療3個療程后肩肘功能進行評估,滿分為100分,肩肘關節恢復越好總評分越高。

肩關節評分:于治療前及治療3個療程后采用美國加州大學肩關節評分表(The university of California at Los Angeles shoulder rating scale,UCLA)評估肩關節功能,滿分35分,總評分小于27分提示肩關節功能尚可,總評分大于27分提示肩關節功能恢復較好。

疼痛評分:采用視覺模擬評分表(Visual Analogue Scale,VAS)評估肩關節疼痛程度,滿分10分,疼痛感越強總評分越高。

用SPSS 22.0軟件進行數據處理,計量資料以(±s)表示、用t檢驗,計數資料以(%)表示、用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

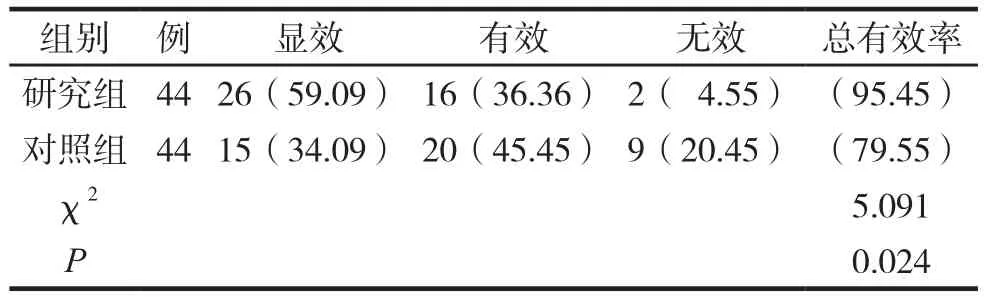

4 療效標準

肩關節可正常活動,不受限制,無明顯疼痛,不對正常生活造成影響為顯效。肩關節疼痛感減輕,偶感疼痛,無法行重體力活動為有效。未達“有效”標準為無效。

5 治療結果

兩組臨床療效比較見表1。

表1 兩組臨床療效比較 例(%)

兩組治療前后ASES、UCLA、VAS評分比較見表2。

表2 兩組治療前后ASES、UCLA、VAS評分比較 (分,±s)

表2 兩組治療前后ASES、UCLA、VAS評分比較 (分,±s)

時間 組別 例 ASES評分 UCLA評分 VAS評分治療前 研究組 44 56.28±3.67 16.22±1.28 5.09±0.75對照組 44 57.03±3.48 15.97±1.31 4.97±0.78 t 0.984 0.905 0.736 P 0.328 0.368 0.464治療后 研究組 44 92.74±4.62 31.29±3.54 1.20±0.46對照組 44 68.67±4.33 23.56±3.78 3.64±0.82 t 25.215 9.901 17.214 P 0.000 0.000 0.000

6 討 論

肱骨近端骨折手術術中對周圍組織的剝離易導致術后軟組織損傷,故適當的早期功能鍛煉顯得尤為重要,但術后患者因害怕疼痛感而無法及時行康復訓練,造成術后出現關節粘連等肩關節功能障礙。因此,術后給予積極的干預對促進骨折端恢復及降低并發癥發生率具有重要意義[5-6]。

關節面上采用手法松解有助于促進關節液產生及流動,避免關節功能減退。在臂叢麻醉下行手法松解可有效減輕治療過程中的不適感,提高患者的耐受度,但部分患者對單用臂叢麻醉下手法松解接受度較低,對于經首次治療后殘余功能障礙部分患者接受度較低[7-8]。小針刀在肱骨近端骨折術后肩關節粘連治療中不僅具有針刺效應,同時小針刀可直刺病變組織,達到松解粘連的作用。肱骨近端骨折術后肩關節粘連主要是因骨折手術造成的肩峰下滑囊的損傷,患者術后未及時進行康復運動,從而導致肩關節的粘連[9-10]。小針刀治療依據粘連部位給予定向松解,同時配合手法操作可達更好的治療效果,加之對人體損傷較小,不會增加二次粘連或傷口感染的風險。

小針刀聯合手法松解治療肱骨近端骨折術后肩關節粘連可改善肩關節功能,減輕疼痛。