穴位貼敷治療原發(fā)性痛經(jīng)寒濕凝滯型臨床觀察

朱理芬,張 玲,葛小蘭

(江蘇省蘇州市吳江區(qū)中醫(yī)醫(yī)院/蘇州市吳江區(qū)第二人民醫(yī)院婦產(chǎn)科,江蘇 蘇州 215200)

痛經(jīng)為經(jīng)期或行經(jīng)前后出現(xiàn)的周期性痛引腰骶或小腹疼痛,嚴(yán)重者劇痛至昏厥[1]。臨床分為原發(fā)性痛經(jīng)及繼發(fā)性痛經(jīng),以原發(fā)性痛經(jīng)常見。原發(fā)性痛經(jīng)又稱功能性痛經(jīng),生殖器無明顯的生殖器官器質(zhì)性病變,腹痛的同時常伴隨惡心嘔吐、頭暈、乏力、頭痛、腰腿痛、腹瀉等,月經(jīng)來潮前或來潮后均會出現(xiàn),持續(xù)時間可達(dá)72h[2-3]。調(diào)查顯示,原發(fā)性痛經(jīng)在大學(xué)生中發(fā)病率高達(dá)50.00%,疼痛難忍者占比29.00%,嚴(yán)重影響學(xué)習(xí)和生活[4]。本研究用穴位貼敷治療原發(fā)性痛經(jīng)寒濕凝滯型效果較好,報道如下。

1 臨床資料

共60例,均為2015年7月至2017年9月治療患者,按隨機數(shù)字表法分為兩組各30例。研究組年齡13~47歲,平均(30.12±4.12)歲;病程1~35個月,平均(24.27±5.25)個月。對照組年齡13~48歲,平均(29.81±5.35)歲;病程1~36個月,平均(23.92±5.20)個月。兩組一般資料比較差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05),具有可比性。

納入標(biāo)準(zhǔn):①符合《中醫(yī)婦科學(xué)》相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)[5],分型以《中藥新藥臨床研究指導(dǎo)原則》[6]為標(biāo)準(zhǔn),為寒濕凝滯型;②研究經(jīng)醫(yī)院倫理委員會同意;③經(jīng)婦科檢查、B 超等輔助檢查生殖器無器質(zhì)性病變;④簽署知情同意書;⑤以往月經(jīng)規(guī)律,初潮1年以上,周期為21~35 天,經(jīng)期3~7 天。

排除標(biāo)準(zhǔn):①伴有嚴(yán)重肺臟疾病,血液學(xué)病變,腎臟病變,肝臟病變,原發(fā)性心血管病變;②子宮畸形、處女膜閉鎖、宮內(nèi)節(jié)育器等需要手術(shù);③哺乳期或妊娠期婦女;④精神障礙及無法正常溝通。

2 治療方法

對照組給予西藥。用對乙酰氨基酚片(東北制藥集團(tuán)沈陽第一制藥有限公司,H21020448)0.3g,每日根據(jù)病情間隔4~6h重復(fù)服1次,24h內(nèi)不得超過4次,進(jìn)行飲食及情志調(diào)理。

研究組給予穴位貼敷。延胡索、細(xì)辛、白芥子、當(dāng)歸、五靈脂,按一定比例磨成藥粉,用少量新鮮姜汁將藥粉調(diào)制膏狀,取神闕、關(guān)元、腎俞、腰陽關(guān)、子宮5個穴位,分別于經(jīng)前1周和月經(jīng)第1~3天內(nèi)每穴各貼敷1次,每次4~6h,連續(xù)治療3個月。

3 觀察指標(biāo)

痛經(jīng)癥狀評價標(biāo)準(zhǔn):經(jīng)期及其前后小腹疼痛難忍加1分,腹痛明顯加0.5分,坐臥不寧加1分,休克加2分,面色蒼白加0.5分,冷汗淋漓加1分,四肢厥冷加1分,需臥床休息加1分,影響工作學(xué)習(xí)加1分,用一般止痛措施不緩解加1分,用一般止痛措施疼痛暫緩加0.5分,伴腰部酸痛加0.5分,伴惡心嘔吐加0.5分,伴肛門墜脹加0.5分,疼痛在1天以內(nèi)加0.5分,每增加1天加0.5分。

疼痛持續(xù)時間。

臨床癥狀評價根據(jù)經(jīng)量減少、經(jīng)色黯、夾有血塊、手足不溫的無、輕、中、重依次計為0分、1分、2分、3分。

用SPSS21.0統(tǒng)計軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,計數(shù)資料以(%)表示、用χ2檢驗,計量資料以(±s)表示、用t檢驗,P<0.05為差異有統(tǒng)計學(xué)意義。

4 療效標(biāo)準(zhǔn)

腹痛及其他癥狀消失,停藥3個月經(jīng)周期未復(fù)發(fā),服藥后積分恢復(fù)至0分為痊愈。腹痛明顯減輕,其余癥狀好轉(zhuǎn),不服止痛藥能堅持工作,痛經(jīng)臨床癥狀積分減少1/2為顯效。腹痛減輕其余癥狀好轉(zhuǎn),服止痛藥能堅持工作,痛經(jīng)臨床癥狀積分減少1/2~3/4為有效。腹痛及其癥狀無明顯改變,痛經(jīng)臨床癥狀積分減少3/4為無效。

5 治療結(jié)果

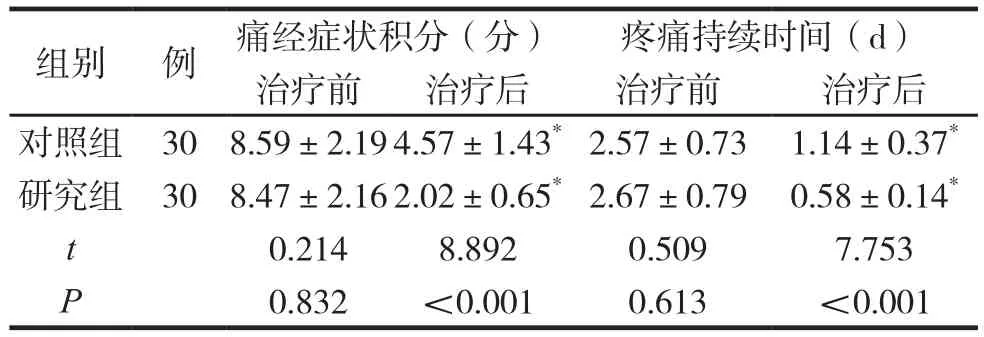

兩組治療前后痛經(jīng)癥狀積分、疼痛持續(xù)時間比較見表1。

表1 兩組治療前后痛經(jīng)癥狀積分、疼痛持續(xù)時間比較 (±s)

表1 兩組治療前后痛經(jīng)癥狀積分、疼痛持續(xù)時間比較 (±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05。

組別 例 痛經(jīng)癥狀積分(分) 疼痛持續(xù)時間(d)治療前 治療后 治療前 治療后對照組 30 8.59±2.194.57±1.43*2.57±0.73 1.14±0.37*研究組 30 8.47±2.162.02±0.65*2.67±0.79 0.58±0.14*t 0.214 8.892 0.509 7.753 P 0.832 <0.001 0.613 <0.001

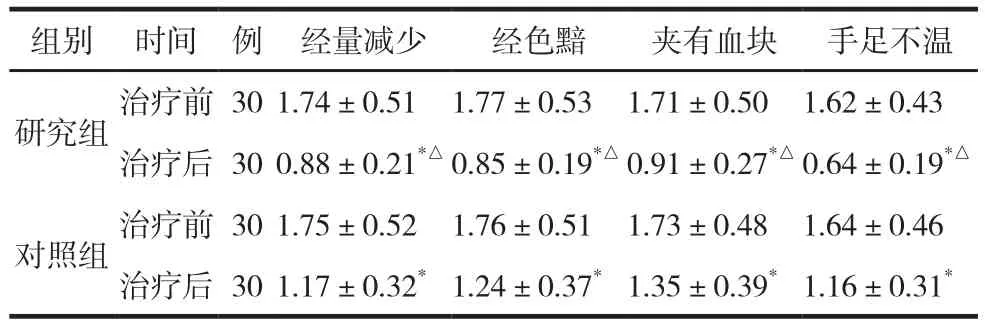

兩組治療前后經(jīng)量減少、經(jīng)色黯、夾有血塊、手足不溫評分比較見表2。

表2 兩組治療前后經(jīng)量減少、經(jīng)色黯、夾有血塊、手足不溫評分比較 (分,±s)

表2 兩組治療前后經(jīng)量減少、經(jīng)色黯、夾有血塊、手足不溫評分比較 (分,±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與對照組治療后比較,△P<0.05。

組別 時間 例 經(jīng)量減少 經(jīng)色黯 夾有血塊 手足不溫研究組治療前 30 1.74±0.51 1.77±0.53 1.71±0.50 1.62±0.43治療后 30 0.88±0.21*△0.85±0.19*△0.91±0.27*△0.64±0.19*△對照組治療前 30 1.75±0.52 1.76±0.51 1.73±0.48 1.64±0.46治療后 30 1.17±0.32*1.24±0.37*1.35±0.39*1.16±0.31*

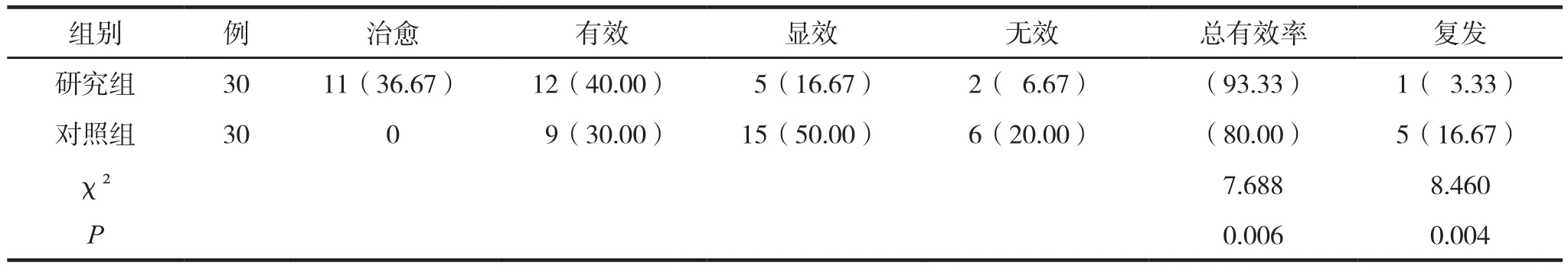

兩組臨床療效及復(fù)發(fā)比較見表3。

表3 兩組臨床療效及復(fù)發(fā)比較 例(%)

兩組均無明顯用藥不良反應(yīng)。

6 討 論

原發(fā)性痛經(jīng)的發(fā)病與催產(chǎn)素(OT)、血管加壓素(AVP)、前列腺素(PGs)引起子宮收縮異常有關(guān)。因月經(jīng)期子宮內(nèi)膜碎片過度釋放PGF2α,作用于子宮肌層或螺旋小動脈壁PGF2α受體,引起子宮收縮異常,升高子宮壓力,導(dǎo)致之宮內(nèi)膜缺血、缺氧,肌層過量堆積酸性代謝物,對神經(jīng)元進(jìn)行刺激而引發(fā)疼痛[7];OT 可直接作用于子宮肌細(xì)胞,并作用于細(xì)胞內(nèi)生化途徑,致使子宮收縮異常,同時,OT 能刺激釋放和合成 PGF2α,增加 PGF2α水平,而PGF2α也會刺激PT釋放,反復(fù)循環(huán),加重子宮收縮異常,加劇疼痛[8-9];AVP 可作用于子宮V1加壓素受體,刺激子宮收縮,增強子宮肌層活動,尤其可促進(jìn)子宮肌層小血管收縮,促進(jìn)子宮缺血,加劇疼痛[10-11];亦有不少研究認(rèn)為,心理、社會因素、雌激素、孕激素、鈣離子水平、遺傳因素等也與本病的發(fā)生有著密切關(guān)系[12]。現(xiàn)常通過對乙酰氨基酚、避孕藥等緩解疼痛,但不可能徹底治愈[13]。

原發(fā)性痛經(jīng)屬中醫(yī)“經(jīng)行腹痛”范疇。多由情志不暢,飲食不節(jié),外邪侵襲,臟腑功能異常所致[14]。情志不暢,累及肝臟,肝郁氣滯,無以血行,又經(jīng)期食生冷、復(fù)感寒邪侵襲,寒客沖任,氣血凝滯不暢,不通則痛;先天腎氣不足,精血虧虛,精虧血少,胞脈失養(yǎng),致而疼痛[15]。中醫(yī)的穴位貼敷療法是在中醫(yī)基礎(chǔ)理論、臟腑學(xué)說及經(jīng)絡(luò)學(xué)說指導(dǎo)下治療疾病的一種外治法,在相應(yīng)穴位處給予藥物刺激,激發(fā)經(jīng)氣,調(diào)動血脈功能,藥效成分經(jīng)透皮吸收進(jìn)入經(jīng)絡(luò),運輸至全身治療疾病[16]。穴位貼敷給藥系統(tǒng)獨特,避免胃腸道消化酶的破壞及臟腑首過效應(yīng),作用時間長,可持久維持血藥濃度,經(jīng)穴對藥物具有外敏感性和放大效應(yīng),療效好[17]。延胡索、細(xì)辛、白芥子辛溫,善走散,可通絡(luò)、止痛;當(dāng)歸調(diào)經(jīng)止痛,活血補血;五靈脂化瘀、活血止痛;神闕行于十二經(jīng)脈之間,網(wǎng)絡(luò)周身,與女子月經(jīng)、胎孕生理密切相關(guān),具有蓄溢經(jīng)脈氣血的作用;關(guān)元穴為“女子畜血之處”,有通溫胞脈、調(diào)理沖任的作用;氣海穴有調(diào)經(jīng)固經(jīng),益氣助陽、培補元氣的作用;腎俞穴可強腰利水,益腎助陽;腰陽關(guān)、子宮為奇穴,主月經(jīng)不調(diào)、腰骶疼痛,共同作用于皮膚,發(fā)揮穴位刺激及藥物療效的雙重作用[18]。

穴位貼敷治療原發(fā)性痛經(jīng)寒濕凝滯型,可緩解疼痛,減少疼痛時間,改善臨床癥狀,改善預(yù)后。