基于結構方程模型的小學數學課堂教學實證研究

江愛柳

(福建省南平市政和縣南門小學 福建 政和 353600)

所謂方程,其實指的就是兩個數學公式之間構建未知數和已知數等號關系的數學模型。而學生在建構方程模型的過程中,需要通過數學基礎概念和數學公式以及數學具體內容對方程的數學模型進行深入探究,且解答出公式的真正含義和現實問題的關鍵。分析方程價值的過程,除了要對方程淺層上的意義進行理解以外,還要對方程深層上的本質特性進行剖析。而淺層上的意義指的就是帶有未知數的相等公式。深層上的意義指的則是已知數和未知數之間形成的等量關系。教學工作者可以先從現實生活當中的實例講解,讓學生基于自身的知識基礎把問題當中等量關系提煉出來,使學生對于等號的認知不再停留在計算結果的意義之上,而是了解等號起到的橋梁作用。

1.創設天平情景,直觀認知方程模型

方程模型的學習過程,就是學生感知建構模型的過程。對于小學生來說,方程模型的學習過程較為復雜,所以教學工作者在講述方程模型的時候,可以先從學生們熟知的場景當中,提煉出符合方程模型教學的材料,并激活學生對于已知概念和公式的記憶力,繼而引導學生對記憶里的知識點進行運用。教學工作者之所以要創設出一個天平的情景,是因為天平的兩端呈現出的是物質雙方的等量關系。且它能夠把抽象的方程模型直觀地顯現出來,學生可以通過這種平衡,深入理解等量和非等量的具體內涵,并在建構起方程模型之后,用算式的方法表達出等量關系的含義。

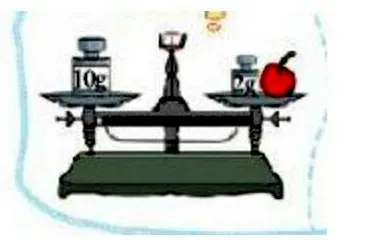

以小學數學北師大版第五單元認識方程當中的《解方程(一)》為例,教學工作者在導入解方程這節課的時候,可以利用多媒體技術顯示出天平的具象化圖形,并讓學生根據自身對于天平的理解,回答出天平的作用。教學工作者在教授的過程中,可以出示圖1,并讓學生根據圖中的數字來表示平衡狀態下蘋果的質量。學生可能會根據圖形表示出“10-2=8”的公式。教學工作者就可以在這個時候繼續追問學生問題,比如“10-2和8的數字表示有什么意義呢?”學生在這個時候,就會明白天平是一種等臂杠桿,是一種衡量物體質量的設備。其作用是為了測量物體的質量和測量天平兩端物體的質量是否等量。

圖1

學生在認識了天平的作用之后,教學工作者就可以再次向學生進行提問:“如果把右邊這個2g的砝碼去掉,再放置一個紙質的空杯子,發現天平仍舊處在平衡的狀態,那么就可以得出空杯子的質量為2g,但如果在這個時候往空杯子里添加一些水,天平又會發生怎樣的變化呢?”學生就會對其回答“天平將會發生傾斜。”而此時再用公式表示天平兩邊的關系,就無法用等號連接。已知空杯子和蘋果放在一起為10g,左邊的砝碼也為10g,而水的質量未知,學生要想表示天平右邊的質量,就需要設置水的質量為x克,并把兩者相加表示天平右邊的質量,公式則表示為10+x。

此時,教學工作者可以繼續借助多媒體技術顯示出在天平左邊添加10g砝碼的圖像,并讓學生對圖像進行觀察,說出天平呈現出來的情況,并用公式表示出來。學生根據圖像當中天平向右傾斜的狀況分析得出“10+x>20”的公式,教學工作者就可以在這個時候顯示出在天平左邊又添加5g砝碼的圖像,讓學生再次觀察出天平呈現出來的情況,并用公式表達出來,學生根據天平的平衡狀態判斷出“10+x=25”的情況。

學生通過上述觀察和分析,就可以認知到等量關系的具體含義。也明白只有天平保持平衡的時候,兩邊的物體質量才會呈現出相同的狀態,且這時才能用等號去表示。學生能夠通過這個過程,直觀認知到方程模型,并初步了解未知量和已知量之間的關系。

2.歸納已學知識,建構完整知識體系

學生剛開始建構方程模型的時候,會通過觀察、探究、概括和推斷的思維活動,建構出一個不夠具象化的方程模型。但經過對知識的概括和歸納,加之教學工作者的不斷引導,學生能夠給自己建構起一個完整的知識體系,學生可以在這個過程里提高自身的反思能力和探究能力以及歸納整理知識理論的能力。

以小學數學北師大版第五單元認識方程當中的《方程》為例,教學工作者在教授學生“方程的含義”時,就可以通過提問探究的方式,讓學生逐步理解方程和等式之間的關系。教學工作者可以提出這樣問題:“同學們,你們可以仔細觀察一下黑板上所顯示出的計算公式,你可以把它們進行分類嗎?(“10+x=20”、“x+20<50”“20+30=50”“30+y>60”等計算公式)。”很多學生在看到這樣的問題之后,都會根據符號的不同進行分類。而在此時,教學工作者就可以明確等式的含義。讓學生知道左右兩邊數目相等的算式就是等式。

此時,教學工作者可以讓學生再次觀察等式的不同類型。學生就可以根據等式數字和符號的不同對其進行分類,不少學生都把未知數和已知數之間的等式進行了分類,并總結出了方程的含義,即“含有未知數的式子就是方程。”

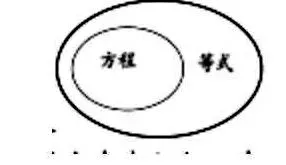

圖2

為了讓學生深入了解方程的含義,教學工作者可以通過多媒體出示出分辨哪些式子是方程的題型,比如:

判斷以下哪些式子是方程?

X+2=6、30+60=90、20+x>60、y+60=200

學生可以根據等式的含義判斷出X+2=6和y+60=200為方程。學生對于方程有了更深入的理解,教學工作者就可以引導學生對方程和等式之間的關系。學生這時候就可以在掌握等式含義和方程含義的基礎上,對其進行剖析,學生能夠通過自主推斷的學習能力,發現等式和方程的關系就如圖2的顯示一般:等式包括方程,方程含于等式的關系。

3.運用方程模型,解決生活實際問題

從數學產生的歷史過程就能夠看出,數學起始于人們的勞動過程,人們想要解決生活中出現的一些問題,才發明了數字和公式。人們可以通過數學簡單地處理生活中可能會發生的狀況。教學工作者利用了天平的作用,讓學生建構起了方程模型。教學工作者也可以在學生建構起方程模型之后,讓學生運用方程模型對現實生活中出現的數學問題進行解答。而教學工作者在教授學生建立方程模型的時候,就需要設置一個與生活相關的問題情境,繼而讓學生通過方程模型解答問題,學生可以在這個過程中,直觀地感受到方程模型的重要性,并形成“發現問題,建構方程模型,用方程模型解決問題。”的數學思維。

以小學數學北師大版第五單元認識方程當中的《解方程(二)》,為例,教學工作者可以在學生掌握了方程含義之后,提出生活化的數學問題,比如:

文文是xx小學的一名小學生,學校為了學生們的安全,購置了一輛送學生回家的校車。車載量為50人,在文文下車之前車上還有35個學生,那么在文文下車之后,車上還留有多少人呢?請用方程表示上述材料中的數量關系。

學生可以設置車上還有x個人,根據已知的量,可以用“50-x=36”的方程表示上述材料的關系。

還按照上述材料當中的人物和環境設置問題,假設文文知道車載量為50人,他和其他六個學生是第一批下車的學生,那么車上還有多少個人呢?并用方程表示上述材料中的數量關系、學生還是設置車上還有x個人,并根據已知的量,用“x+7=50”的方程表示上述材料當中的數量關系。

學生在解答完上述的情景問題之后,教學工作者可以讓學生對“等號”所表示的含義進行解釋。

教學工作者在此時就能夠提出第二個生活情景式的問題,使學生根據不同的情景狀況列方程。

情景一:已知一個公雞重50克,而母雞生下來的四只雞仔加起來的體重和公雞的體重相同,那么設置一只雞仔的體重為y克。請你根據等量關系,列出方程。

情景二:已知一輛自行車用每個小時y千米的速度,行駛了4個小時,且一共行駛了50千米,請你根據等量關系,列出方程。

情景三:已知小明每天行走y千米,小紅每天行走的量是小明的四倍,且總量為50千米,請你根據等量關系,列出方程。

學生掌握等量關系知識的基礎上,列出了同樣的方程,即“4y=50”的方程。教學工作者可以根據學生列出來的方程對其進行反問:“為什么三個場景完全不同,方程卻呈現出相同的式子呢?”學生就可以通過乘法的運算法則來回答教學工作者所提出的問題。為了提高學生的反思能力,教學工作者可以讓學生自主地設置一個符合“4y=50”的生活場景問題。學生在思考過后,就能夠設置出這樣的問題。

學生經過對等量關系知識的運用,解答出了運用方程表示校車人數數量關系的問題。而這個過程讓學生既直觀又具象化地看到了方程模式,并建立起了。而在第二個情景問題當中,教學工作者讓學生通過相同的等量關系,表達出同一個方程。這樣的題型可以讓學生通過結構和知識的積累,認知到方程模式運用的規律。

結束語

綜上所述,運用多樣化教學方式幫助學生學習方程模型,有助于學生形成數學建模的思想。一旦數學建模思想形成,學生的學習效率就會有所提高。且對于培養學生的核心素養也起著相當重要的作用。教學工作者需要認清現如今的形勢和學生的學習能力,并基于新課程改革的要求,在小學數學的課堂當中,培養學生構建方程模型的數學思維。這樣才能夠促進學生的綜合能力得到進一步發展。