溫針灸配合中藥辨證治療椎動脈型頸椎病臨床觀察

于清泉 溫國輝

椎動脈型頸椎病是臨床常見疾病,患者癥狀表現(xiàn)頭暈、頭痛、耳鳴、視物不清,疾病發(fā)生率高,手術(shù)及理療是常規(guī)治療方法,此類方法可緩解患者癥狀,整體效果不理想。中醫(yī)疾病治療方法在臨床推廣后,獲得廣大醫(yī)務(wù)人員關(guān)注。椎動脈型頸椎病屬于中醫(yī)學(xué)痹證范疇,外傷,氣虛、血虛,以及感受風(fēng)寒、濕邪等因素均可誘發(fā)病癥,常見中醫(yī)治療方法是針灸、中藥口服、中藥貼敷、按摩推拿,其可達(dá)到舒養(yǎng)經(jīng)脈、通行氣血等功效[1]。針對椎動脈型頸椎病疾病癥狀,辨證分析病情,為患者行溫針灸聯(lián)合中藥治療,對治療成果進(jìn)行評估,現(xiàn)根據(jù)此次研究所得報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料此次60例研究對象均為納入的椎動脈型頸椎病患者,選例時間為2018年1月—2020年4月,將其分為對照組、觀察組,分組主要依據(jù)隨機(jī)數(shù)字表法統(tǒng)一進(jìn)行。對照組30例中16例為女性,14例為男性;病程最短3個月,最長6年,平均病程(3.11±0.52)年;年齡28~78歲,平均年齡(53.41±10.66)歲。觀察組30例中12例為女性,18例為男性;病程最短4個月,最長6年,平均病程(3.02±0.35)年;年齡27~77歲,平均年齡(51.11±9.69)歲。2組患者年齡、性別、病程等基線資料比較,P>0.05,提示其數(shù)據(jù)差異無統(tǒng)計學(xué)意義。此次研究經(jīng)醫(yī)院論理委員會批準(zhǔn)并通過實施。

1.2 診斷標(biāo)準(zhǔn)參照《實用頸椎病康復(fù)指南》[2]中關(guān)于頸椎病的診斷標(biāo)準(zhǔn)。

1.3 納入與排除標(biāo)準(zhǔn)納入標(biāo)準(zhǔn):經(jīng)比較與上述診斷標(biāo)準(zhǔn)基本一致者;心肝腎等重要器官功能無損傷者;患者及家屬均知情且簽定自愿接受治療的證明文件等。排除標(biāo)準(zhǔn):合并血液、免疫系統(tǒng)疾病者;患精神疾病或語言功能障礙者;頸部皮膚有破損者等。

1.4 方法溫針灸療法下針對對照組患者足三里、風(fēng)池、百會、C4~C6夾脊穴針刺,針刺前,患者呈俯臥位,對穴位消毒后,針刺百會穴、夾脊穴1寸,針刺風(fēng)池穴1.2寸、足三里穴1.2寸,均為補(bǔ)法。穴位針刺30 min,10 d為一個治療周期,患者每天針刺1次,間隔1 d行第2次針刺,治療3個療程。夾脊穴及風(fēng)池穴溫針灸治療,艾條燃起插入針柄,艾條燃燒結(jié)束后,放置第2條,每次2根艾條。每次治療30 min,1次/d。周期及間隔治療同上。觀察組在溫針灸治療基礎(chǔ)上配合中藥治療,辨證分析患者病情。氣血虧虛者行酸棗仁、丹參各20 g,龍眼、木香、升麻、柴胡各15 g,川芎10 g。水煎服治療;肝陽上亢者行桑寄生、夜交藤各20 g,石決明、鱉甲各25 g,天麻、梔子、杜仲各10 g,黃芩、鉤藤各12 g。水煎服治療;痰濁中阻者行茯苓、竹茹、煅牡蠣各20 g,黨參、丹參、生姜、川芎各10 g,白術(shù)、蒼術(shù)、陳皮各20 g。水煎服治療,以上各方劑,患者1劑/d,分2次口服,2組均以10 d為一個療程,服用3個療程。

1.5 觀察指標(biāo)①治療效果。參照《常見疾病的診斷與療效判定(標(biāo)準(zhǔn))》[3]中的療效判定標(biāo)準(zhǔn),總有效率的計算公式主要參照:(有效+顯效)例數(shù)/總例數(shù)×100%。顯效:治療后,疾病疼痛等臨床癥狀完全消失,患者回歸以往正常生活;有效:以上臨床癥狀有所改善,偶爾頸椎疼痛、頭暈,工作生活受影響輕微;無效:疾病未達(dá)有效、顯效的判定標(biāo)準(zhǔn),且以上臨床癥狀無任何改變。②頸椎疼痛與生存質(zhì)量。使用視覺模擬評分法(VAS)[4]評定2組患者治療前后的疼痛程度,分值范圍為0~10分,分?jǐn)?shù)越高,提示疼痛程度越嚴(yán)重;使用生活質(zhì)量評價量表(SF-36)[5]評定2組患者治療前后的生存質(zhì)量,分值范圍為0~100分,分?jǐn)?shù)越高,提示生存質(zhì)量越高。③血清神經(jīng)元特異性烯醇酶(NSE)、內(nèi)皮素(ET)水平。分別于治療前后各采集2組患者的靜脈血3 ml,離心并分離血清(3000 r/min),獲得血清后依據(jù)酶聯(lián)免疫吸附法檢測2組血清NSE、ET水平。④不良反應(yīng)。統(tǒng)計并比較2組患者治療期間出現(xiàn)的多種不良反應(yīng)(惡心、嘔吐、頭暈等),計算并對比各項的不良反應(yīng)發(fā)生率。

2 結(jié)果

2.1 治療效果治療后,對照組患者的臨床總有效率(70.00%)顯著低于觀察組(96.67%),P<0.05。見表1。

表1 2組患者治療效果對比 (例,%)

2.2 頸椎疼痛與生存質(zhì)量評分治療后,2組患者的VAS評分與治療前相比,均降低,且觀察組較對照組,均低;2組SF-36評分均升高,且試驗組高于對照組,P<0.05。見表2。

表2 2組患者頸椎疼痛與生存質(zhì)量評分對比 (例,

2.3 血清NSE、ET水平治療后,2組患者血清NSE、ET水平與治療前比較,均降低,且觀察組較對照組比,均低,P<0.05。見表3。

表3 2組患者治血清NSE、ET水平對比 (例,

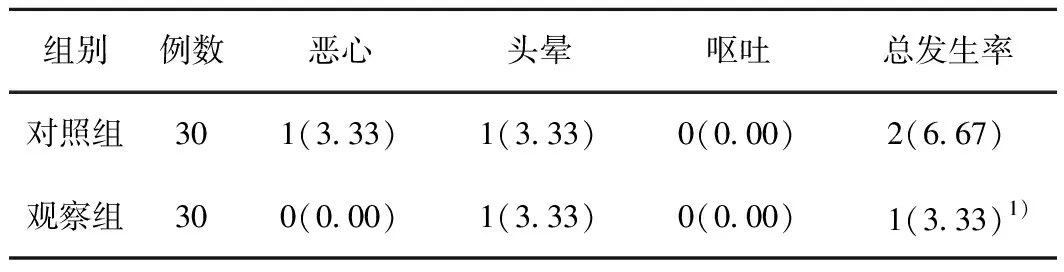

2.4 不良反應(yīng)總發(fā)生率對照組與觀察組治療期間的不良反應(yīng)總發(fā)生率分別為6.67%、3.33%,2組差異無統(tǒng)計學(xué)意義,P>0.05。見表4。

表4 2組患者不良反應(yīng)發(fā)生率對比 (例,%)

3 討論

椎動脈型頸椎病是臨床骨科的一種常見病,多數(shù)患者是由于各種動力性或機(jī)械性因素使得椎動脈受到壓迫或刺激,進(jìn)而椎動脈出現(xiàn)供血不足而導(dǎo)致的大腦缺氧,其可伴有體位性眩暈、肢體麻木、視力或聽力下降、活動受限等癥狀,如不及時治療,可對患者日常生活及工作造成嚴(yán)重影響[6]。目前臨床上可通過藥物、牽引等方式進(jìn)行緩解治療。溫針灸是一種常用的中醫(yī)治療方式,其可通過對患者的不同穴位進(jìn)行針刺,達(dá)到改善微循環(huán)、穩(wěn)定患椎等功效。

中醫(yī)將椎動脈型頸椎病歸為“項痹”范疇,其病因為外邪侵筋,致氣血阻塞、筋骨失養(yǎng),疾病表現(xiàn)為頭暈、惡心、頭痛。針刺有利于調(diào)氣血、疏經(jīng)絡(luò)、止痛,艾灸溫經(jīng)絡(luò)、去痛、調(diào)節(jié)疾病癥狀,達(dá)到活血通氣、舒筋通絡(luò)、消腫止痛功效[7]。中藥辨證治療據(jù)患者病情分型,痰濁中阻型患者以健脾和胃、祛痰化瘀原則治療;肝陽上亢型患者以平肝潛陽、活血通絡(luò)原則治療;氣血虧虛型患者以補(bǔ)中益氣、健脾升陽原則治療[8]。酸棗仁、丹參通經(jīng)止痛;龍眼、木香、升麻、柴胡、川芎升清降濁、補(bǔ)中益氣;桑寄生、夜交藤祛風(fēng)通絡(luò);石決明、鱉甲、天麻、梔子、杜仲可平抑肝陽;黃芩、鉤藤疏散風(fēng)熱;茯苓、竹茹、煅牡蠣和胃利膽;黨參、丹參、生姜、川芎有行氣活血之效;白術(shù)、蒼術(shù)、陳皮益氣健脾、祛風(fēng)散寒。中藥具有降血液黏稠、緩解眩暈之功效。可拓展基底動脈及椎動脈,血管阻力降低后,增加椎動脈血流量,改善大腦供血及微循環(huán),消除炎性及水腫。通過對本次研究結(jié)果分析后可發(fā)現(xiàn):治療后,相比對照組,觀察組的臨床總有效率明顯處于較高水平;頸椎疼痛評分較低,生活質(zhì)量評分明顯較高,而2組治療期間的不良反應(yīng)發(fā)生率差異無統(tǒng)計學(xué)意義,提示溫針灸聯(lián)合中藥辨證治療可顯著減輕椎動脈型頸椎病患者的臨床癥狀,緩解其疼痛程度,提高生存質(zhì)量,且對患者無明顯不良反應(yīng),安全性好,與鄭朝怡等[9]研究結(jié)果相符。ET大量存在于血管內(nèi)皮及細(xì)胞組織中,其水平異常升高可對患者血管內(nèi)皮功能造成損傷,進(jìn)而抑制病情恢復(fù)。NSE的大量釋放可破壞患者神經(jīng)元的完整性,進(jìn)而加重病情。現(xiàn)在藥理學(xué)研究表明,蒼術(shù)中的蒼術(shù)醇可改善椎-基底動脈供血不足,維持機(jī)體神經(jīng)元的完整性[10]。本研究中,治療后觀察組的血清NSE、ET水平均低于對照組,提示溫針灸聯(lián)合中藥辨證治療可減輕血管內(nèi)皮及神經(jīng)功能的損傷,提高整體治療效果[11]。

綜上,椎動脈型頸椎病行溫針灸配合中藥辨證治療效果顯著,可減輕對患者神經(jīng)及血管內(nèi)皮功能的損傷,提高患者生存質(zhì)量提升,改善頸椎疼痛,且安全性高,具有推廣價值。