圍手術期中醫特色護理對人工髖關節置換術患者的應用效果*

姜 果 司文騰

隨著現代高科技的發展,推動了醫療設備器械的進步,人工髖關節置換術已被越來越多地應用于髖部損傷等相關疾病的治療中[1]。在進行髖關節置換術的患者中,多為老年群體,因老年患者各器官功能衰退,機體耐受能力較差,術后還可出現一系列并發癥,影響手術療效[2]。采取行之有效護理措施,是人工髖關節置換術圍手術期不可缺少的環節。有相關資料指出,將中醫特色護理應用于人工髖關節置換術圍術期的護理中,有利于減少并發癥發生風險,促進關節活動能力恢復,進而改善預后[3]。在此次試驗中,對76例人工髖關節置換術病患的髖關節功能改善效果開展對比與探析,旨在探析2種護理對策對于降低并發癥效果的差異性,現將研究結果闡述總結如后。

1 資料與方法

1.1 一般資料選擇鄭州市骨科醫院2018年6月—2020年6月收治的行人工髖關節置換術患者共76例作為此次觀察主體,將其通過雙盲隨機法分成2組,分別是觀察組(38例)與對照組(38例)。觀察組中女性17例,男性21例;年齡分布在45~86歲,平均值為(68.75±6.87)歲;額外實施中醫特色護理。對照組中女性16例,男性22例;年齡分布在46~87歲,平均值為(68.79±6.90)歲;接受一般化護理干預方案。研究項目均按相關流程在醫院倫理委員會的監督下進行,人工髖關節置換術患者或其家屬簽署了診療知情同意書。對2組各項臨床上數據通過統計學比對后顯示,數據間呈現差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 診斷標準患者均符合髖關節損傷診斷標準[4]。

1.3 納入與排除標準納入標準:①全部患者符合人工髖關節置換術的適應證;②患者均可正常溝通;③臨床資料有效、完整;④簽署同意書者。排除標準:①其他肢體功能障礙者;②合并嚴重感染、惡性腫瘤者;③正在接受其他疾病治療者。

1.4 方法

1.4.1 護理方法對照組38例,實施一般化護理方式,確保環境衛生達標,指導患者進行術前檢查,按照患者的性格特點與病情,合理應用心理指導,保持病房舒適與安靜,解答患者及其家屬的疑惑,術后給予飲食護理與常規康復鍛煉指導等。觀察組38例,額外實施中醫特色護理,重要護理內容如下。①術前情志護理:從中醫整體思維和辨證論治的思想出發,根據機體五臟六腑的內在聯系,對患者的身心狀態與疾病進行把關。護理人員要充分了解患者的心理狀態,通過八段錦調神、情志相勝法、移情法等中醫情感護理方法,消除患者的負性情緒,及時解決問題,消除焦慮隱患,以喜勝憂。為患者提供幽默搞笑的視頻和輕柔舒緩的音樂,情緒調節,在與患者溝通過程中給予暗示和鼓勵,增強其戰勝疾病的信心,以放松的狀態接受手術。②術后護理:待患者生命體征平穩后進行穴位按摩,包括委陽、委中、陽交、曲泉、膝陽關、太沖、懸鐘、膝關等相應穴位,選擇摩擦與揉捏按摩手法,同時對其進行捶背、翻身等,在患者能夠下地活動后,指導患者先進行床邊行走再離床行走,改善肢體局部血液循環,預防術后深靜脈血栓形成。若患者術后髖關節出現疼痛癥狀,取其神門、皮質下等進行按摩,手法應輕柔、緩慢、有節奏,保持力度合適,達到鎮靜、活血止痛、安神的作用,緩解人工髖關節置換術后疼痛感,促進睡眠。③中醫飲食指導:由于人工髖關節置換術患者多為老年人,術后恢復時間長,脾胃功能虛弱,運化無力。飲食需以溫熱、清淡、熟軟的食物為主,忌食黏硬、生冷、不易消化之食,恢復期根據病因與患者體質等因素進行中醫辨證,并結合食物的性味歸經進行選擇,囑咐患者多食用滋補肝腎的食物,例如豬腎、豬肝、核桃、芝麻、黑豆、木耳等食物,并依據肝腎虧虛型、氣血虧虛型、痰濁上蒙型、風陽上擾型與髓海不足型等中醫證型進行針對性飲食護理,遵循葷素搭配、相因相宜、清淡營養等原則指導其飲食。④中醫康復護理:根據中醫“動靜結合”的概念,髖關節置換術后根據患者自身的身體狀況與病情選擇中醫康復護理方案。術后早期需以臥床休息為主,有利于加快功能恢復。后根據患者的恢復情況,指導其進行最基本的坐、起、站立與平衡功能訓練,當患者下床后,指導其使用拐杖、支架等練習扶持行走,促進髖關節活動能力恢復,直到患者可以獨立行走,訓練前后進行肢體按摩,使用揉、推、捏、提的按摩手法,幫助肌肉放松,提高恢復效果,促進關節功能恢復,后期可根據病情好轉情況,調整康復護理方案,逐漸增加訓練頻次。

1.4.2 觀察指標①通過統計患者的Harris評分與FMA評分對2組髖關節功能恢復情況進行評價。②通過統計患者的住院天數與下床活動時間對2組臨床指標進行評價。③通過統計患者的肺部感染發生率、關節脫位發生率與深靜脈血栓發生率等對2組并發癥發生情況進行觀察評價。④采用運動功能自評量表(FMA)對患者護理干預前后的關節運動功能進行評價,共50項,滿分為100分,FMA得分越高代表患者的關節活動能力恢復情況越好。采用Harris評分對患者護理干預前后的髖關節功能進行評價,滿分為0~100分,涵蓋疼痛、關節活動度、功能與畸形4個層面,得分越高代表患者的髖關節功能越好。

2 結果

2.1 2組患者護理前后的髖關節功能恢復指標對比2組護理前Harris評分、FMA評分差異無統計學意義(P>0.05);治療后,與對照組相比,觀察組人工髖關節置換術患者護理后的Harris評分、FMA評分更高(P<0.05)。見表1。

表1 2組患者護理前后的Harris評分與FMA評分比較 (例,

2.2 2組患者臨床指標對比與對照組相比,觀察組人工髖關節置換術患者的住院天數與下床活動時間更短(P<0.05)。見表2。

表2 2組患者臨床指標對比 (例,

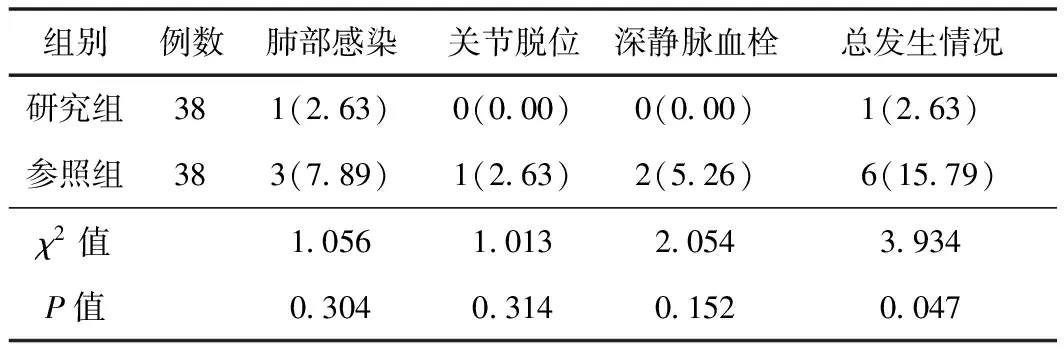

2.3 2組患者護理后的并發癥對比與對照組相比,觀察組的并發癥總發生率更低(P<0.05)。見表3。

表3 2組患者護理后的并發癥對比 (例,%)

3 討論

人工髖關節置換術主要指應用人工材料制成的假體替代自身遭受破壞的髖關節,以改髖關節畸形、疼痛等功能障礙[5]。該術式廣泛用于股骨頸骨折、股骨頭壞死與類風濕性髖關節炎等相關疾病治療中,均能夠獲得滿意的療效[6]。但人工髖關節置換術是創傷性較大的手術,且術后可能出現一系列并發癥,影響手術療效[7,8]。

醫學界倡導在人工髖關節置換術圍手術期,給予相應護理干預,進而提高手術治療的有效性[9]。給予中醫特色護理可提高護理效果。其主要通過術前以辨證論治的思想出發,給予八段錦調神、情志相勝法、移情法等中醫情感護理方法,幫助患者對疑慮與心理壓力進行排解,術后給予穴位按摩,預防術后深靜脈血栓形成,緩解術后疼痛感,根據病因與患者體質等因素,并結合中醫證型,給予中醫飲食指導,根據中醫動靜結合的概念,給予中醫康復護理,幫助肌肉放松,促進關節功能恢復[10]。在此次研究中,相較于一般化護理方案,人工髖關節置換術患者通過中醫特色護理后的Harris評分、FMA評分更高,住院天數與下床活動時間更短,肺部感染、關節脫位與深靜脈血栓等并發癥發生率更低,提示中醫特色護理的應用效果更佳,該護理模式可貫穿于整個圍手術期,從手術患者入院直至出院全過程進行護理,環環相扣、層層遞進,有利于減少并發癥發生風險,促進關節活動能力恢復,進而改善預后。

研究結果表示,在人工髖關節置換術圍手術期,給予中醫特色護理,對于縮短患者下床活動時間,改善髖關節功能等有重要的意義,值得將其推廣普及于護理工作中。