基于擾流板的通用飛機橫航向穩定性的改善措施研究

練真增,張 暉,閻文成,孔 鵬

中國空氣動力研究與發展中心 低速空氣動力研究所,四川 綿陽 621000

引言

隨著科技的發展,飛機應用范圍逐漸由常規領域向特殊環境拓展,尤其是近年來隨著海洋開發活動的迅速發展以及海洋保護權益需求的日益增大,應用于該領域的飛機也受到越來越多的關注。水上飛機在起降時由于受到環境因素的限制,通常要求具有起降速度低、起降距離短等能力,同時由于在水面起降時容易受到強側風影響,要求該類飛機在大側滑角下依然保持較高的橫航向穩定性。

橫航向穩定性是國際通用飛機一項重要的設計指標,我國適航條例CCAR-25[1]第25.177 條對民用飛機的橫向和航向靜穩定性也有相關要求。橫航向靜穩定性是指飛機在平衡狀態下受到外界非對稱擾動時,具有自動恢復機翼水平姿態或側滑運動的趨勢。其判據為:無量綱橫航向靜穩定性導數Clβ<0、Cnβ<0;同時,還要求導數有較好的線性度[2]。

當飛機橫航向出現問題時,通常通過尾翼調整或抑制翼尖分離來解決[3]。其中,通過調整垂尾位置和面積來提高飛機航向穩定性的方法最為普遍,橫向穩定性的調整一般通過機翼上反或扭轉優化來實現。國內外還有大量的通用飛機通過增加翼尖小翼破壞翼尖渦的產生,以達到改善飛機橫航向穩定性的目的[4-5],如波音747、空客A330 等。另外,增加腹鰭和調整機身后段也是改善橫航向穩定性的補充手段[6-7]。

通過流動控制手段來改善橫航向穩定性的研究較多[8-9],包括射流、吹/吸氣、邊條、擾流板等多種形式。擾流板作為典型的被動流動控制手段,常見于機翼和頭部等位置[10]。機翼上表面的擾流板主要用于著陸階段的增阻減速;頭部擾流片能夠有效地削弱甚至消除背渦的非對稱性[11]。

本文以某大型通用飛機為研究對象,開展了橫航向特性研究工作,并針對發現的橫航向曲線拐折問題展開理論分析和風洞試驗研究,成功利用在機身側面加裝擾流板的方法解決了這個問題。

1 橫航向特性研究

1.1 橫航向氣動問題分析

我國某大型通用飛機為了滿足水上漂浮和起降的功能要求,采用了單船身、懸臂上單翼、高平尾布局形式(見圖1),為降低噴濺水流對增升裝置、螺旋槳等部件的沖擊影響[11],該飛機采用高大平整的機身側面外形。

圖1 飛機外形圖Fig.1 Aircraft shape diagram

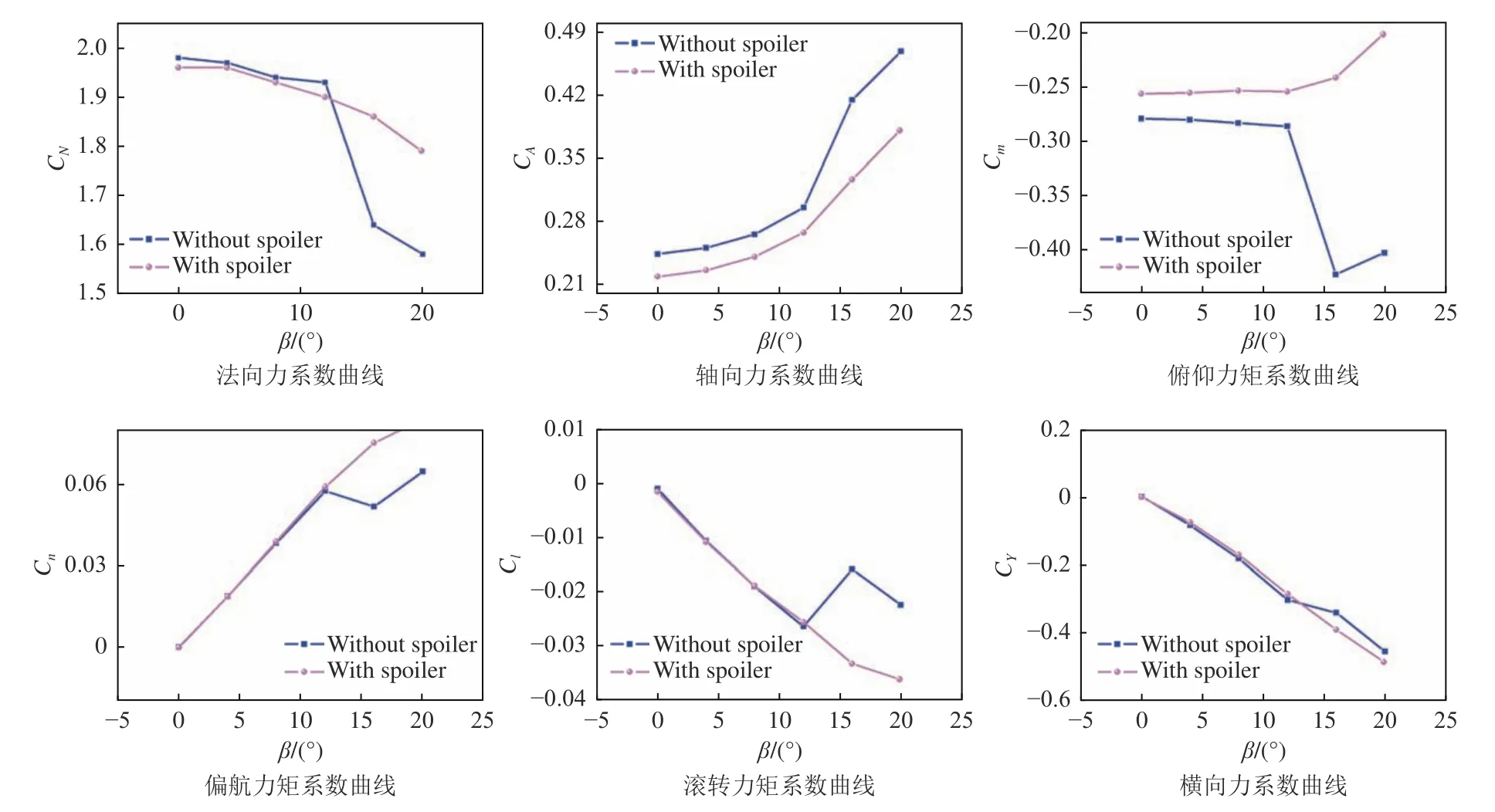

為進一步了解該大型通用飛機的橫航向特性,開展橫航向特性研究工作,典型的結果曲線如圖2所示,圖中CN、CA和CY分別為法向力系數、軸向力系數和橫向力系數,Cl、Cn和Cm分別為滾轉力矩系數、偏航力矩系數和俯仰力矩系數。在常用迎角、側滑角(β<12°)范圍內,橫航向曲線線性度較好;但在飛機著陸構型下、典型迎角范圍內(α=6°附近)、中等側滑時,橫航向分量在線性段出現突發拐折現象,且伴隨縱向分量的明顯階躍(見圖2)。出現該現象時飛機的姿態角雖然仍處于飛行包線內,但已經逼近飛行包線邊界,有可能使飛機出現橫航向失穩現象,影響飛行安全。

圖2 典型的結果曲線Fig.2 Typical result curves

1.2 研究方法

橫航向特性改善研究工作主要以風洞試驗形式開展,在中國空氣動力研究與發展中心FL-12 風洞進行。

FL-12 風洞是一座單回流式閉口試驗段低速風洞,試驗段長×寬×高為8 m×4 m×3 m,橫截面為切角矩形,試驗段中心截面有效面積為10.72 m2,常用風速為30~70 m/s,空風洞軸向靜壓梯度約為0,氣流湍流度為0.12%。

所用模型為1∶15 的全金屬模型,支撐方式為單點腹撐,試驗風速為70 m/s。

1.3 曲線階躍現象原因分析

典型的結果顯示,在著陸狀態下、迎角α=6°、側滑角β=12°時,橫航向3 個分量均出現明顯階躍現象,縱向數據也有明顯變化。橫向力系數增量?CY≈0.068、偏航力矩系數增量?Cn≈ – 0.023、滾轉力矩系數增量?Cl≈ 0.017、法向力系數增量?CN≈ – 0.22、俯仰力矩系數增量?Cm≈ – 0.110、軸向力系數增量?CA≈ 0.060。該階躍現象不滿足CCAR-25 第25.177條(c)中對于橫航向穩定性的要求,需改善該現象以提高飛機的安全性能。

尾翼是飛機設計中提供穩定性的主要部件,可以作為研究起點。假定橫航向結果拐折現象主要是由模型尾翼的氣動載荷變化所致。當該假設成立時,必定會導致飛機其他氣動特性分量的關聯變化,也就是說,前文提及的6 個分量數據應當具有自洽性。通過對試驗數據的自洽性分析,可以更為細致地刻畫假設現象、提高假設的可信性,或否定假設。

假設全機法向力特性變化的主要原因在于平尾法向力特性的變化,則飛機機翼與平尾面積之比大約為3.8。按照此比例關系,若全機法向力系數突然降低0.22,那么平尾法向力系數相對于自身翼型應減小0.83。顯然,對于一個常規設計的中等展弦比平尾翼型而言,即使考慮繞流分離等極端因素,也難以產生如此大的氣動特性突變。此外,當平尾法向力減小時,全機俯仰力矩系數應當有明顯增加,這也與試驗現象不符。因此,通過試驗數據自洽性分析可以判斷,導致試驗結果曲線拐折現象的首要原因來自尾翼的這個假設是不成立的。由于機翼與平尾是飛機產生法向力最主要的部件,所以對于法向力階躍的研究重點由此轉移到機翼上,認為造成全機法向力系數階躍降低的主要原因是機翼升力突然降低,而導致機翼升力變化的原因是機翼表面氣流的突然分離。

當機身左右流場不對稱時,機翼分離的形式主要有翼梢不對稱分離和受其他部件(如機身、發房等)干擾分離等。這些分離方式均是集中的單一分離情況,其分離中心位置一般能被捕捉。由試驗給出的法向力系數和滾轉力矩系數的增量可以獲得機翼上分離中心的展向位置:

式中,L為機翼展長。綜上可知,分離位置位于右側機翼約0.15 倍半展長處,在迎風側機翼的內發房與機身之間,由此可排除翼梢不對稱分離的可能性。翼面受干擾分離有兩種基本形式:一是受其他部件干擾后,氣流能量降低、流經翼面時克服逆壓梯度的能力下降而出現分離,這種分離一般出現在干擾部件的下游位置;二是受干擾后氣流局部上洗增大、使翼面局部迎角增加并超過當地翼型失速迎角而導致局部分離,這種分離常出現在干擾體迎風一側附近。考慮到該飛機為四發布局形式以及推導出的分離位置,初步判斷分離主要是受機身上洗干擾造成的。

機翼氣流不對稱分離不僅使全機阻力增加,還導致偏航力矩改變。此外,分離區域后掠氣流流速降低,引起左右兩側掃掠垂尾氣流流速不對稱變化,也會使垂尾、機身產生的側力、偏航力矩發生變化。針對本期試驗,由于阻力增加而導致的偏航力矩系數變化量約為?CA·?X/L≈0.004 6。假定側力變化集中產生在垂尾位置,那么引起的偏航力矩系數變化量約為?CY·L垂尾/L≈?0.03,此時的L垂尾為垂尾尾臂長度,而實際的偏航力矩系數變化量應略小于– 0.0254。試驗獲得的?Cn變化量為– 0.023,因此認為試驗數據在?Cn、?CA、?CY之間具有良好的自洽性。

機翼表面氣流分離、升力系數下降會導致機翼后下洗減弱、平尾當地迎角增加,從而產生附加低頭力矩。根據全機升力線斜率CL、平尾處下洗率εα,可以推算出平尾當地迎角增量Δαp約為0.8°(?αp=??ε ≈,Δε為下洗角增量),由此而帶來的平尾升力系數增量約為伴隨產生的低頭力矩系數增量約為0.07(?CL平尾·L尾臂/cA),其中cA為縱向參考長度。此外,由翼身融合體結果來看,此時由機翼分離產生的附加低頭力矩系數約為0.03。因而由氣流分離、升力系數變化而導致的俯仰力矩系數變化總量約為–0.1,這與全機俯仰力矩系數變化量值相當。可以認為,俯仰力矩的變化主要是由機翼分離引起平尾處下洗變化而導致的,俯仰力矩變化較為明顯。

為進一步驗證上述分析,開展了流動顯示試驗研究,流動顯示試驗利用該模型在FL-12 風洞進行。

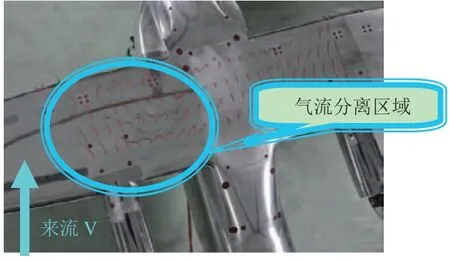

流譜試驗結果(見圖3)表明,在迎角α=6°、側滑角β=12°左右時,內側發房與機身之間的機翼上表面處絲線呈現出明顯的“倒鉤狀”,且界限清晰,說明此時氣流已發生了嚴重分離。同時,機身側面的絲線流動紋路清晰,也表現出明顯的上洗流態(見圖4)。此現象與測力結果的推斷一致,且分離區域與預期一致,位于模型右側內發房與機身之間。該現象與飛機外形有必然聯系,該機采用船體外形機身,且側面高大平整,如圖1所示。綜上所述,可以認為:帶側滑時機身繞流駐點位置較低,在一定條件下使迎風側中央翼處于較強、較大的上洗氣流中,導致迎風側中央翼當地迎角超過模型翼型失速迎角、發生局部分離。

圖3 上翼面流譜照片Fig.3 The photo of upper wing flow profile

圖4 機身側面流譜照片Fig.4 Side flow spectrum photo of the fuselage

2 改善措施及效果分析

消除或延緩機翼氣流突發的局部分離現象有多種途徑,如改善機翼自身的失速特性、延緩機翼失速角,調整機翼安裝角、減小機翼當地有效迎角,提高氣流抗分離能力等。常用措施有:機翼上表面加渦流發生器或邊條(向邊界層注入能量),加裝機翼擾流板(減小當地迎角)等,此外還有優化機翼布局的方案,如減小機翼彎度、增大前緣半徑(減小逆壓梯度)等。為了驗證以上措施是否能有效延緩機翼失速,進而改善橫航向數據拐折現象,在試驗模型上利用簡易方式進行了不同措施的驗證。表1是對不同的措施類型的說明,對應的實物照片見圖5。

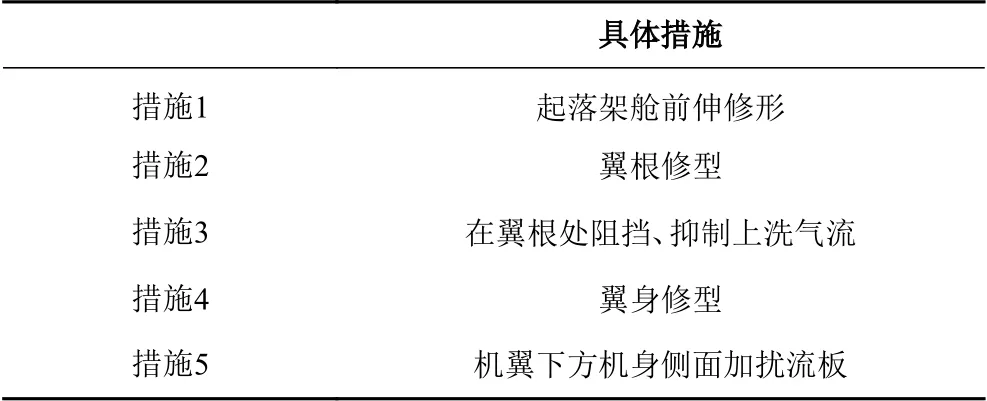

表1 采用的措施對應表Table 1 Corresponding table of measures

圖5 不同措施試驗照片Fig.5 Test photos of different measures

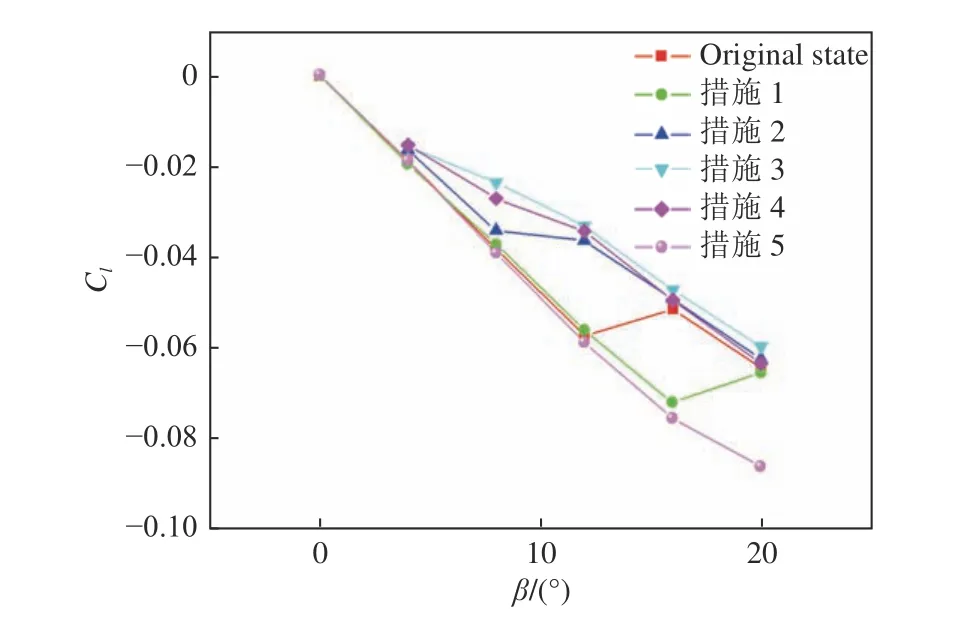

圖6 給出了采用不同方法后的結果曲線。前4 項措施對橫航向數據的拐折現象無明顯的改善作用,加裝擾流板(措施5)后,在試驗姿態角范圍內,曲線拐折現象基本消失,故對加裝擾流板的措施開展了進一步的研究工作。

圖6 不同措施試驗結果對比曲線Fig.6 Comparison curve of test results of different measures

擾流板在機身側面的作用不僅可以阻擋機身側面的部分上洗氣流、減小中央翼當地迎角;而且能夠產生較強烈的脫體渦系,為局部流動注入更多能量,這些均有利于抑制迎風側中央翼的局部分離。

圖8 模型安裝擾流板的試驗照片Fig.8 Spiler test photos of different sizes and positions

在改善該飛機橫航向數據曲線拐折現象基礎上,為獲得最小的改動影響,對不同大小的擾流板在機身不同側面位置影響進行了驗證性試驗,如圖7和8所示。擾流板的大小、位置及安裝角度對該飛機橫航向穩定性的影響效果均有明顯差異。研究表明:擾流板應安置于機身洗流充分發展之前,其后緣應以靠近機翼前緣為優,弦向長度不宜小于0.1cA。考慮到整體布局的需要,最終選定方案為弦向長度0.1cA,安裝角約10°。

圖7 不同尺寸、不同位置的擾流板試驗照片Fig.7 Spiler test photos of different sizes and positions

選定形式的驗證結果,如圖9所示。機身側面加裝擾流板后,該飛機在側滑20°范圍內,各分量數據拐折現象消失,飛機未發生橫航向失穩現象。加裝擾流板會對全機阻力產生一定的影響。在飛機巡航構型、常用飛行迎角狀態下(α= 4°),全機阻力系數CD在加裝擾流板后增加約0.0004,約占此時全機巡航阻力的0.7%,如圖10所示。

圖9 擾流板影響試驗結果曲線Fig.9 Spoiler influence test result curve

圖10 擾流板對阻力系數影響曲線Fig.10 Influence curve of spoiler on drag coefficient

根據相似性原理,飛機與模型的繞流是相似的,即中央翼當地迎角是基本一致的,該現象出現在飛機的飛行包線附近,會產生安全隱患。因此在機身側面加裝擾流板來改善橫航向穩定性,對提高飛機的安全性具有重要意義。

3 結論

1)某大型通用飛機由于機翼前方機身側面高大平整,帶側滑時機身繞流駐點位置較低,使迎風側中央翼處于較強上洗氣流中,導致迎風側中央翼當地迎角超過模型翼型失速迎角、發生局部分離,這是導致橫航向穩定性降低的根本原因。

2)擾流板可以阻擋機身側面的上洗氣流、減小中央翼當地迎角,還能夠產生較強烈的脫體渦系,為局部流動注入更多能量,從而抑制迎風側中央翼的局部分離,達到改善橫航向穩定性的目的。

3)加裝擾流板雖使飛機阻力系數略有增加,但能提高飛機橫航向穩定性,對提高飛機安全性能具有重要意義。