茵陳蒿湯加味治療膽石癥臨床研究*

李兆龍,周海生,海曉宇

寧夏第五人民醫(yī)院,寧夏 石嘴山 753000

膽石癥是指膽管及膽囊部位發(fā)生結(jié)石的病癥,臨床以腹痛、寒戰(zhàn)發(fā)熱、黃疸、惡心嘔吐等為主要癥狀,膽石癥作為常見的急腹癥之一,在此基礎(chǔ)上發(fā)生的化膿性膽管炎、膽源性胰腺炎、膽道梗阻、甚至膽囊穿孔等危害更大,嚴(yán)重影響人們的生活質(zhì)量及生命健康,因此,針對膽石癥積極、有效的治療極為重要。有研究顯示,我國成人膽石癥的發(fā)病率可達9%~10.1%[1],近年來,人們生活水平不斷提升,生活方式及飲食習(xí)慣改變,膽石癥的發(fā)病率呈逐年上升趨勢。膽石癥具有復(fù)發(fā)率高、溶石困難以及排石不通等特點。目前,西醫(yī)治療膽石癥多采取膽囊切除術(shù)和保膽取石術(shù)兩種治療方式,前者不僅對膽管造成損傷,且不能保留膽囊功能,影響機體的消化和吸收。保膽取石術(shù)主要包括超聲碎石術(shù)、腹腔鏡取石術(shù)、內(nèi)鏡取石術(shù)以及傳統(tǒng)藥物溶石等方法,雖避免了膽囊切除的缺點,但并不能去除結(jié)石形成的根本原因,具有較高的術(shù)后殘石率和結(jié)石復(fù)發(fā)的概率[2]。中醫(yī)藥在膽石癥的溶石、排石治療中具有無創(chuàng)、療效安全可靠的優(yōu)點,在預(yù)防膽結(jié)石再生方面也有顯著成效,且副作用小、復(fù)發(fā)率低。臨床上常用的消炎利膽藥物多為對癥治療,排石效果有限且療程較長。金錢膽通顆粒是中藥排膽石的復(fù)方藥物,具有良好的清熱利濕、疏肝利膽、止痛排石的功效,能有效改善患者右上腹疼痛、壓痛癥狀,以及發(fā)熱、口苦咽干、惡心嘔吐或黃疸等臨床表現(xiàn)。本研究探討茵陳蒿湯加味治療膽石癥的療效和安全性,現(xiàn)報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2020年1月至2021年1月寧夏第五人民醫(yī)院治療的膽石癥患者90例,采用隨機數(shù)字表法分為對照組和觀察組,每組45例。兩組患者一般資料比較,差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05)。本研究經(jīng)寧夏第五人民醫(yī)院倫理委員會審核批準(zhǔn)。

1.2 診斷標(biāo)準(zhǔn)符合《中藥新藥臨床研究指導(dǎo)原則》[3]以及《超聲醫(yī)學(xué)》[4]中膽石癥診斷標(biāo)準(zhǔn)。

中醫(yī)辨證標(biāo)準(zhǔn)參考《中藥新藥臨床研究指導(dǎo)原則》中膽石癥濕熱證標(biāo)準(zhǔn):右上腹疼痛,連及肩背部,性質(zhì)呈陣發(fā)性加劇,嚴(yán)重者絞痛難忍,可伴有惡心嘔吐、畏寒發(fā)熱、口苦咽干等癥;或者鞏膜、皮膚黃染,小便短黃,大便溏而不爽或秘結(jié),右上腹壓痛明顯,拒按,可有肌緊張,或可觸及腫大膽囊。舌紅苔黃膩,脈弦數(shù)或弦滑。

1.3 病例納入標(biāo)準(zhǔn)符合上述診斷標(biāo)準(zhǔn)以及辨證標(biāo)準(zhǔn)者;18歲≤年齡≤65歲;無手術(shù)指征,患者自愿進行保守治療者;患者或家屬簽署知情同意。

1.4 病例排除標(biāo)準(zhǔn)膽囊或肝內(nèi)膽管結(jié)石長、寬均≥0.5 cm,以及膽總管結(jié)石長、寬≥1.0 cm者;伴有急性感染或炎癥者,如梗阻化膿性膽管炎、膽源性胰腺炎、壞疽性膽囊炎、萎縮性膽囊炎以及膽囊穿孔腹膜炎等;伴有器質(zhì)性病變而導(dǎo)致膽囊管、膽總管下端狹窄者;伴有重要臟器或造血系統(tǒng)、免疫系統(tǒng)等嚴(yán)重疾病者;伴有神經(jīng)或精神障礙者;懷孕、備孕以及哺乳期女性;不能按規(guī)定服藥、依從性差者以及資料不全影響療效和安全性判斷者。

1.5 治療方法指導(dǎo)所有患者低脂、低蛋白、低熱量、高纖維飲食結(jié)構(gòu),并定時、定量的規(guī)律飲食,忌酒、忌飽餐。對照組給予熊去氧膽酸片(輔仁藥業(yè)集團有限公司,國藥準(zhǔn)字H20073318,規(guī)格:50 mg·片-1)口服治療,每次50 mg,早、晚進餐時分次給予,共治療4周。

觀察組在對照組治療的基礎(chǔ)上給予茵陳蒿湯加味治療,方藥組成如下:茵陳20 g,虎杖15 g,梔子、黃芩各10 g,白花蛇舌草25 g,金錢草30 g,茯苓 15 g,薏苡仁30 g,青皮、陳皮各10 g,柴胡15 g,郁金15 g,延胡索15 g,生大黃7 g,玄明粉8 g。有脈細舌紅、熱盛傷陰癥狀的患者加生地黃、石斛各 12 g,天花粉15 g;有嘔吐癥狀的患者加半夏、竹茹各15 g;右上腹有腫塊的患者加三棱、莪術(shù)、赤芍、白芍各10 g。加 1 000 mL 水共煎,濃縮至200 mL湯藥,每日1劑,早晚溫服,共治療4周。

1.6 觀察指標(biāo)治療前后檢查并記錄兩組患者白細胞和膽紅素變化情況。

于治療過程中觀察并記錄兩組患者出現(xiàn)的頭暈、頭痛、心悸、皮疹、惡心、嘔吐、腹瀉、腹脹等不良反應(yīng)情況。

1.7 療效判定標(biāo)準(zhǔn)溶石、排石療效判定標(biāo)準(zhǔn):痊愈:B超檢查顯示,結(jié)石完全消失;顯效:B超檢查顯示,最大結(jié)石減小一半以上或結(jié)石排出率超過50%;有效:B超檢查顯示,結(jié)石相較于治療前變小或數(shù)量減少;無效:B超檢查顯示,結(jié)石無變化或加重[2,5]。

中醫(yī)濕熱證證候積分:將右上腹痛、右上腹壓痛、發(fā)熱、惡心嘔吐、口苦咽干、黃疸及小便均按照正常、輕度、中度和重度分為4級進行觀察記錄。中醫(yī)證候療效判定標(biāo)準(zhǔn):痊愈:療效指數(shù)減少90%以上者;顯效:療效指數(shù)減少60%以上但未達到90%者;有效:療效指數(shù)減少30%以上但未達到60%者;無效:療效指數(shù)未達到30%者。

療效指數(shù)=(治療前積分-治療后積分)/治療前積分×100%

有效率=(痊愈+顯效+有效)/n×100%

2 結(jié)果

2.1 兩組膽石癥患者治療前后白細胞、膽紅素水平比較具體結(jié)果見表1。

表1 兩組膽石癥患者治療前后白細胞、膽紅素水平比較

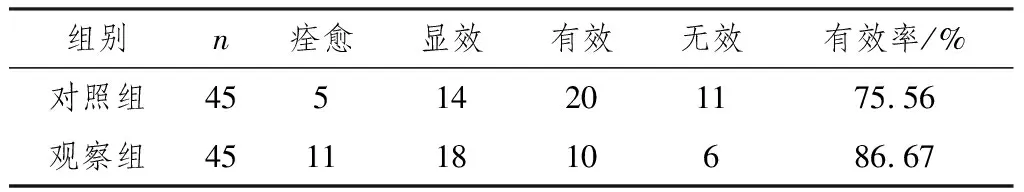

2.2 兩組膽石癥患者溶石、排石療效比較對照組溶石、排石有效率為75.56%,觀察組溶石、排石有效率為86.67%,觀察組有效率高于對照組,但差異無統(tǒng)計學(xué)意義(χ2=1.813,P=0.178),見表2。

表2 兩組膽石癥患者溶石、排石療效比較 例(%)

2.3 兩組膽石癥患者治療前后中醫(yī)證候積分比較具體結(jié)果見表3。

表3 兩組膽石癥患者治療前后中醫(yī)證候積分比較 分)

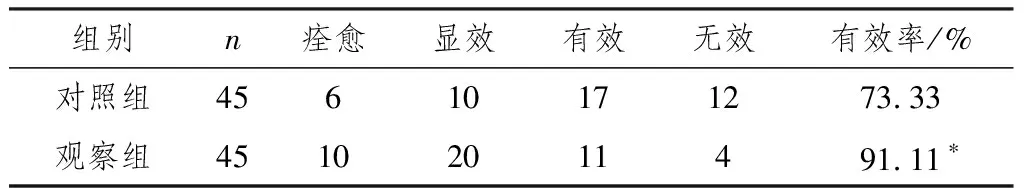

2.4 兩組膽石癥患者中醫(yī)證候療效比較具體結(jié)果見表4。

表4 兩組膽石癥患者中醫(yī)證候療效比較 例

2.5 兩組膽石癥患者不良反應(yīng)比發(fā)生情況比較兩組患者均未發(fā)生惡心、嘔吐、皮疹、腹瀉等藥物相關(guān)不良反應(yīng)。

3 討論

膽石癥可發(fā)生于膽道系統(tǒng)任何部位,其成分主要包括膽固醇、膽汁酸、膽紅素以及鈣等無機元素,膽固醇結(jié)石為膽石癥的主要類型,膽固醇比例失衡是結(jié)石形成的主要因素,若膽固醇含量增多,而膽鹽和卵磷脂的含量減少,膽固醇在膽汁中過飽和致其相互聚集而析出[6-7]。此外,膽石癥的發(fā)生發(fā)展與多種因素相關(guān),膽道內(nèi)寄生蟲、細菌感染均是其主要形成原因[8-9]。基因變異以及蛋白質(zhì)的功能障礙均與膽石癥相關(guān)[10-11]。膽石癥危險因素研究表明,血糖升高、血脂代謝異常以及脂肪肝等都是形成膽石癥的危險因素[12-13]。手術(shù)作為臨床治療膽石癥的常用方式,也是起效最迅速的方式。但傳統(tǒng)開腹術(shù)不僅創(chuàng)傷大、并發(fā)癥多,且疼痛較重,嚴(yán)重影響患者預(yù)后。隨著微創(chuàng)手術(shù)的出現(xiàn)和發(fā)展,其逐漸成為替代傳統(tǒng)開腹術(shù)的臨床治療方案[14]。此外,腹腔鏡由于其創(chuàng)傷小、恢復(fù)快且疼痛輕的特點得到廣泛認(rèn)可[15-16]。但上述手術(shù)方法對于結(jié)石的大小具有一定限制,針對部分細小結(jié)石,微創(chuàng)手術(shù)很難取出,甚至還會導(dǎo)致結(jié)石殘留,進而增加復(fù)發(fā)概率。

膽石癥屬于中醫(yī)學(xué)“脅痛”“痞滿”“黃疸”“膽脹”等范疇,多以右上腹疼痛、脘脹、納差、惡心及厭油膩等癥狀為特征,嚴(yán)重者可有劇烈絞痛、高熱、寒顫、黃疸等[17]。歷代醫(yī)家多認(rèn)為,膽石癥主要由飲食不節(jié)、嗜食肥甘厚膩,感受外邪以及七情內(nèi)郁等病因?qū)е赂文憵鈾C不暢,膽汁的生成和排泄均受肝臟疏泄功能的調(diào)節(jié),肝失疏泄、膽失通降、膽汁郁積,外加濕熱、痰濕、瘀血等病理產(chǎn)物蓄積于膽,使膽汁排泄不暢,久而熏蒸、煎熬成石[18-19]。本病病位雖在膽,與肝、膽、脾、胃等臟腑關(guān)系密切[20]。

茵陳蒿湯出自《傷寒論》,具有疏通肝膽、清利濕熱及排石止痛的功效,臨床上多用于治療膽石癥濕熱郁結(jié)于少陽膽腑所致的脅痛等癥。茵陳蒿湯加味中茵陳、虎杖、金錢草為君藥,性寒,可清熱利濕排石;梔子、黃芩、白花蛇舌草為臣藥,瀉火解毒,既可清肝膽之濕熱,又能夠疏肝膽之郁滯。相關(guān)研究表明,金錢草提取物能明顯減少離體膽囊平滑肌條收縮,具有松弛膽囊平滑肌,增加膽囊排空的作用[21]。此外,金錢草還能夠抑制結(jié)石形成,對急性、慢性炎癥反應(yīng)亦有良好的抑制作用[22-23]。茵陳清熱利濕、退黃,去除脾胃、肝膽之濕,現(xiàn)代藥理學(xué)研究表明,茵陳具有解熱抗炎、利膽保肝、降血脂、降血壓等作用[24];虎杖入肝經(jīng)血分,常用于血瘀諸證,具有祛風(fēng)利濕,散瘀消腫之功效,研究表明,虎杖能夠舒張肝總管平滑肌,有利于膽汁的排出,從而保持管道通暢,與金錢草合用能夠增強肝總管收縮[25-26];白花蛇舌草可清利濕熱,涼血解毒,散結(jié)消腫,可助君藥增強祛濕熱、散郁結(jié)之效。薏苡仁清肝瀉熱、潤腸通便;大黃瀉熱逐瘀,導(dǎo)瘀熱從大便而下;茯苓、青皮、陳皮與柴胡相配,疏肝膽暢、活血止痛,共為佐使之用;配以烏梅酸澀收斂,防止諸藥有傷津液之慮,亦為佐藥。諸藥相合,祛除郁結(jié)之邪而脅痛等癥自平,共奏疏通肝膽、清熱利濕及排石止痛之效。有研究證實,金錢膽通顆粒不僅能夠顯著改善Oddi括約肌痙攣狀態(tài),還可使膽管不規(guī)則收縮的頻率增加及幅度增強[27],改善膽石癥患者臨床癥狀。

綜上,金錢膽通顆粒能夠顯著改善膽石癥患者的臨床癥狀,改善炎癥水平,具有一定的溶石、排石作用,且無不良反應(yīng)。