龍膽瀉肝湯聯合卡馬西平治療癲癇痰火內盛證臨床研究

葉照林

固始縣人民醫院,河南 固始 465200

癲癇是發病率較高的一種疾病,可導致患者出現意識障礙、感覺失常等癥狀,部分患者甚至可出現心臟驟停、心力衰竭等心血管疾病,嚴重威脅患者生命安全[1-2]。卡馬西平是治療癲癇的常用西藥,可降低細胞興奮性,從而達到抗驚厥的效果[3-4],但長期使用可導致患者出現腸道反應、胸悶等不良反應。癲癇屬中醫學“癇證”范疇,痰火內盛證屬于癲癇常見證型,由痰、火所引發,火郁生痰、火生風動,夾痰上蒙清竅而致發病[5-7]。因此,癲癇的主要治療原則為清肝瀉火、通竅化痰。龍膽瀉肝湯由膽南星、半夏、陳皮等14味藥物組成,具有疏肝解郁、清熱化痰的功效[8-9]。筆者采用龍膽瀉肝湯聯合卡馬西平治療癲癇痰火內盛證,取得滿意療效,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選擇2020年2月至2021年2月固始縣人民醫院收治的80例癲癇患者為研究對象,按照隨機數字表法分為觀察組和對照組,每組各40例。觀察組男26例,女14例;年齡55~76(65.20±3.29)歲;病程1~6(3.20±0.36)年;合并高血壓13例,糖尿病10例;部分性發作18例,全面性發作22例。對照組中男25例,女15例;年齡54~75(64.30±3.37)歲;病程1~7(3.60±0.42)年;合并高血壓15例,糖尿病13例;部分性發作19例,全面性發作21例。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究經醫學倫理委員會審核批準[倫審2020(17)號]。

1.2 診斷標準

1.2.1 西醫診斷標準 符合《神經病學》[10]的相關診斷標準,并經腦電圖、肌電圖檢查確診。

1.2.2 中醫診斷標準 符合《中醫內科學》[11]中痰火內盛證的診斷標準,主癥:卒然撲倒,四肢強痙拘攣;次癥:痰鳴漉漉,口臭便干;舌脈:脈弦滑、舌質紅或暗紅,苔黃膩。

1.3 病例納入標準①符合上述中西診斷標準;②病程>1年;③肝腎功能檢查正常;④用藥依從性較好,可配合研究。

1.4 病例排除標準①合并進行性神經系統疾病或精神障礙者;②對本次研究藥物過敏者;③合并惡性腫瘤者;④有嗜酒、藥物濫用史者。

1.5 治療方法對照組給予卡馬西平(安徽城市藥業股份有限公司,規格:0.1 g,批號:國藥準字H34021748)治療,初始劑量每日為5 mg·kg-1,服用7 d后劑量增至10 mg·kg-1,分2次口服。觀察組在對照組的基礎上加用龍膽瀉肝湯治療,具體藥物組成:制半夏、竹茹、陳皮、茯苓、枳實、龍膽草、梔子、生地黃、當歸、車前子、澤瀉、石菖蒲、黃芩各10 g,膽南星9 g。心神不寧者加遠志、合歡皮各 10 g;頭暈目眩者加石決明20 g,天麻10 g。每日1劑,水煎200 mL,早晚分服。

1.6 觀察指標

1.6.1 中醫證候積分 比較兩組患者治療前后中醫證候積分變化情況,主癥按照病情程度無、輕度、中度、重度分別計0分、2分、4分、6分;次癥根據情程度無、輕、中、重度分別計0分、1分、2分、3分,舌脈有則計1分,無計0分。

1.6.2 癲癇發作次數及持續時間 使用腦電圖BE Plus-PC PERIPHERAL(國械注進20152211611,EB NEURO S.p.A.)記錄患者治療前后每周癲癇發作次數,比較兩組患者治療前后癲癇發作持續時間變化情況。

1.6.3 認知功能評分 使用蒙特利爾認知評估量表(montreal cognitive assessment scale,MOCA)[12]評估患者認知功能,該量表包括計憶、語言、執行功能等11個檢查項目,共計30分,分數越高,認知功能越好。

1.7 療效判定標準參照《中醫病證診斷療效標準》[13]判定。顯效:臨床癥狀、體征基本消失,中醫證候積分減少率≥70%;有效:臨床癥狀、體征有好轉,中醫證候積分減少率為30%~70%;無效:臨床癥狀、體征無改善,中醫證候積分減少率<30%。

中醫證候積分減少率=(治療前積分-治療后積分)/治療前積分×100%

有效率=(顯效+有效)/n×100%

2 結果

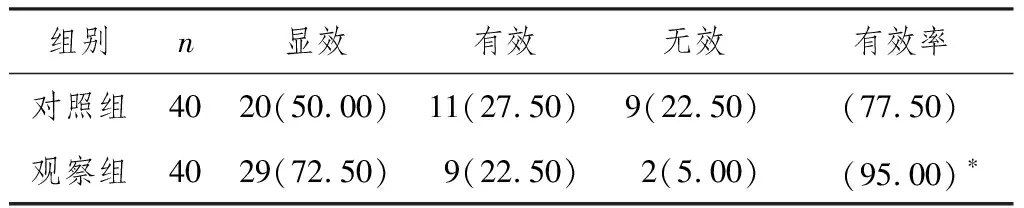

2.1 兩組癲癇患者臨床療效比較觀察組有效率為95.00%,對照組有效率為77.50%,兩組患者有效率比較,差異具有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組癲癇患者臨床療效比較 例(%)

2.2 兩組癲癇患者治療前后每周癲癇發作次數比較兩組患者治療后每周癲癇發作次數少于本組治療前,且治療后觀察組少于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組癲癇患者治療前后每周癲癇發作次數比較 次)

2.3 兩組癲癇患者治療前后癲癇發作持續時間比較兩組患者治療后癲癇持續發作時間短于本組治療前,且治療后觀察組短于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組癲癇患者治療前后癲癇發作持續時間比較

2.4 兩組癲癇患者治療前后MOCA評分比較兩組患者治療后MOCA評分高于本組治療前,且治療后觀察組高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05),見表4。

表4 兩組癲癇患者治療前后MOCA評分比較 分)

2.5 兩組癲癇患者治療前后中醫證候評分比較兩組患者治療后中醫證候積分低于本組治療前,且治療后觀察組低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05),見表5。

表5 兩組癲癇患者治療前后中醫證候評分比較

2.6 兩組癲癇患者不良反應發生率比較觀察組1例出現腸道反應,1例頭暈,不良反應發生率為5.00%;對照組出現1例胸悶,不良反應發生率為2.50%,兩組患者不良反應發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

3 討論

《醫學綱目》載:“癲癇,即頭眩也。痰在膈間,則眩微不仆;痰溢膈上,則眩甚仆倒于地而不知人”[14]。《丹溪心法》載:“非無痰涎壅塞,迷悶孔竅。”可見,癲癇痰火內盛證病機為肝失疏泄,久郁化火,煉液生痰,發為癲癇[15]。因此,治療原則應為清肝瀉熱,化痰清竅。

丙戊酸、苯巴比妥、卡馬西平及奧卡西平等藥物常用于卒中后癲癇的治療[16],其中卡馬西平屬于三環類抗癲癇藥物,可通過抑制谷氨酸的釋放,穩定過度興奮的神經細胞膜,改善患者臨床癥狀[17-18]。但單一應用卡馬西平治療效果不穩定,且長期服用易致胸悶、頭暈等不良反應。

龍膽瀉肝湯出自《醫宗金鑒》,君藥為龍膽草,入肝、膽經,可瀉肝膽火,清熱燥濕;梔子、黃芩為臣藥,其中梔子入心、肺經,可瀉火除煩,清熱利濕;黃芩入肺、膽經,可清熱解毒,瀉火燥濕;制半夏、竹茹、茯苓等共為佐藥,其中竹茹、制半夏入胃經,可燥濕化痰,清熱除煩;茯苓歸肺、脾經,可健脾寧心,利水滲濕;枳實入脾、胃經,可化痰散痞,破氣消積;生地黃入肝、腎經,可清熱涼血,補血滋陰;車前子入肝、腎經,可清熱利尿,滲濕止瀉;當歸入肝、心經,可補血活血,潤腸通便[19];石菖蒲入心、胃經,可醒神益智,開竅豁痰;膽南星入肺、肝經,可熄風定驚,清熱化痰[20];陳皮為使藥,入肺、脾經,可理氣健脾,燥濕化痰。諸藥合用,通竅化痰,解郁清熱[21]。

本研究顯示,治療后,觀察組有效率高于對照組,癲癇發作次數低于對照組,癲癇發作時間短于對照組,表明兩藥合用能夠有效降低癲癇痰火內盛證患者發病次數,縮短癲癇發作時間,提高臨床療效。治療后,觀察組MOCA評分高于對照組,表明龍膽瀉肝湯聯合卡馬西平能夠有效改善癲癇痰火內盛證患者認知功能。龍膽瀉肝湯中石菖蒲含有揮發油,可起到鎮靜及增加冠狀動脈血流量的作用,從而降低癲癇發作風險,改善患者認知功能[22]。石菖蒲還能促進抗癲癇西藥透過血腦屏障,作用機制可能與抑制P-糖蛋白的外排、增加血腦屏障通透性有關[23]。枳實含有黃酮苷、生物堿等物質,可提高腦血流量,促進腦組織修復,進而改善患者認知功能[24]。當歸具有保護神經、抗氧化、抗感染、調節免疫功能等作用[19]。陳皮中的橘紅素具有保護神經、抗氧化、抗炎、抗腫瘤等作用,可抑制基質金屬蛋白酶的活性,調節凋亡誘導因子的表達,從而保護癲癇大鼠神經細胞[25-26]。本次研究結果還顯示,兩組不良反應發生率比較,差異無統計學意義,表明兩藥聯用不會顯著增加不良反應。

綜上所述,龍膽瀉肝湯聯合卡馬西平能夠有效降低癲癇痰火內盛證患者癲癇發作頻率,改善認知功能,提高臨床療效。