針刺聯(lián)合穴位貼敷治療小兒輪狀病毒腸炎*

黃書麗

許昌市第二人民醫(yī)院,河南 許昌 461000

輪狀病毒(rotavirus,RV)[1-2]是一種來源于自然界的病原體[3],在人類機體尤其是兒童中較為常見,是秋冬季節(jié)兒童腹瀉常見的病原體之一[4-5]。小兒輪狀病毒腸炎[6-7](rotavirus enteritis,RVE)主要臨床表現(xiàn)為嘔吐、發(fā)熱、大便蛋花樣等,嚴重者會引發(fā)胃腸道等臟器功能損傷,嚴重影響患兒的生命安全[8-9]。有臨床報道顯示,全球范圍內(nèi)每年有 35~60萬兒童的死因與其相關(guān)[10],作為自然界的一種病原體,常引起腹瀉,尤其是兒童腹瀉。目前,臨床上針對RV的治療以補充體液、維持患兒酸堿平衡、糾正電解質(zhì)等治療為主,但臨床效果不理想。RV病毒通過消化和呼吸道侵入機體,在小腸黏膜內(nèi)增殖,最終引起腹瀉[11-12]。近年來,中醫(yī)在增強免疫、降低不良反應(yīng)等方面取得了長足的進步[13-14],本研究運用針刺聯(lián)合穴位貼敷治療RVE,現(xiàn)將結(jié)果報道如下。

1 資料與方法

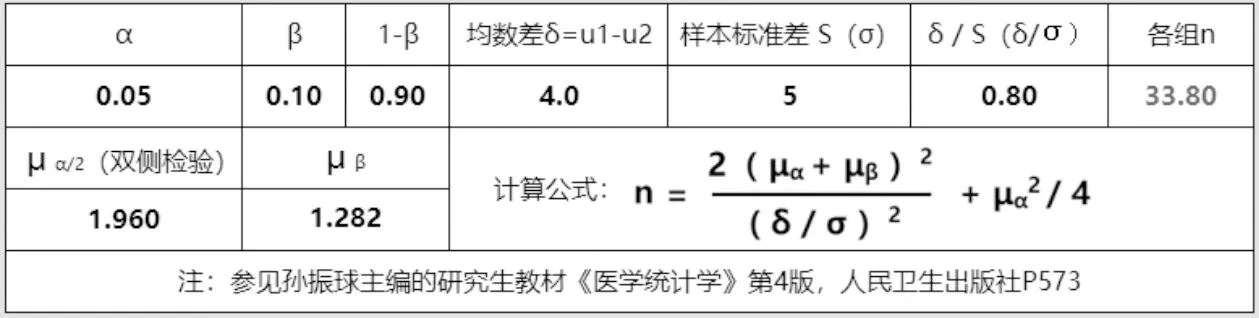

1.1 樣本量估算本研究主要指標是療效和各種癥狀改善時間。對照組治療方法是常規(guī)治療方法,有一定療效。觀察組在對照組治療的基礎(chǔ)上加用針刺聯(lián)合穴位貼敷,取得療效的時間(發(fā)熱消失、嘔吐消失、腹瀉消失、脫水消失等4大指標)較快。因此,樣本量估算指標為取得療效的時間,按兩獨立組計量資料比較設(shè)計。本文作者經(jīng)驗表明:4大指標中多數(shù)指標的兩方法組時間差△t和其SD大致相同。以發(fā)熱消失時間,兩組時間差約4 d,樣本標準差4~5 d,按部頒統(tǒng)計學(xué)教材(孫振球主編醫(yī)學(xué)統(tǒng)計學(xué))估算,各組樣本量為34例,實際按增加10%納入。參見以下樣本量估算公式圖,見圖1。

圖1 樣本量估算公式圖

1.2 一般資料選取2019年1月至2020年1月許昌市第二人民醫(yī)院治療的小兒輪狀病毒腸炎患兒75例,按照隨機數(shù)字表法分為對照組37例和觀察組38例。觀察組中,男20例,女18例;年齡0.5~3(1.60±0.41)歲;平均病程(15.64±10.34) h。對照組中,男19例,女18例;年齡0.5~3(1.58±0.30)歲;平均病程(15.64±10.34) h。兩組患者一般資料比較差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05),具有可比性。

1.3 病例納入標準所有入組患兒均符合RVE的診斷標準[15];患兒發(fā)病在3 d以內(nèi);患兒家長知情且同意。

1.4 病例排除標準患兒患有先天性心臟病;患兒患有先天性免疫功能障礙或血液疾病;患兒在接受本次治療前接受過其他藥物治療。

1.5 治療方法對照組給予阿昔洛韋聯(lián)合蒙脫石散治療,阿昔洛韋(石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司,國藥準字H20054050),10 mg·kg-1·d-1,靜脈滴注,每日1次;蒙脫石散(杭州康恩貝制藥有限公司,國藥準字H20074198,規(guī)格:3 g·袋-1),每次 1~3袋,口服,每日3次。并進行補充體液、維持患兒酸堿平衡、糾正電解質(zhì)等治療。

觀察組在對照組治療的基礎(chǔ)上給予針刺聯(lián)合穴位貼敷治療。針刺治療:選取患兒四縫、天樞、中脘等3個穴位,使用0.1寸毫針直刺患兒穴位,并輕輕捻轉(zhuǎn)運針,有針感后起針,每日1次,治療1周。穴位貼敷:選擇足三里、神闕、天樞;采用自擬方:吳茱萸20 g,葛根20 g,蒼術(shù)20 g,肉桂20 g,白術(shù)10 g,丁香10 g,將上述藥物研磨成粉后加入白醋調(diào)制成黏稠狀,裝入1.5 cm2左右貼片中敷于上述穴位,4 h·次-1,每日1次,共治療1周。兩組患兒治療過程中均無脫落病例。

1.6 觀察指標自制表格,記錄患兒的發(fā)熱、嘔吐、腹瀉等癥狀,并根據(jù)《中醫(yī)病證診斷療效標準》[16]在治療7 d后進行療效判定:痊愈:大便次數(shù)及性狀恢復(fù)正常,全身癥狀消失;顯效:大便次數(shù)及性狀明顯改善,全身癥狀消失;有效:大便次數(shù)及性狀有所好轉(zhuǎn),全身癥狀有所好轉(zhuǎn);無效:大便次數(shù)及性狀無改善,全身癥狀無改善,甚至加重。

有效率=(痊愈+顯效+有效)/n×100%

治療前后清晨采集患兒空腹靜脈血,采用常規(guī)方法分離后獲得血清,采用雙抗體夾心PCR技術(shù)測定患者腫瘤壞死因子(tumor necrosis factor,TNF)-α、超敏C反應(yīng)蛋白(hs-C reactive protein,hs-CRP)、白細胞介素(interleukin,IL)-6水平。記錄兩組患兒臨床癥狀改善時間。

2 結(jié)果

2.1 兩組RVE患兒臨床療效比較具體結(jié)果見表1。

表1 兩組RVE患兒臨床療效比較 例

2.2 兩組RVE患兒治療前后TNF-α、hs-CRP、IL-6水平比較具體結(jié)果見表2。

表2 兩組RVE患兒治療前后TNF-α、hs-CRP、IL-6水平比較

2.3 兩組RVE患兒臨床癥狀改善時間比較具體結(jié)果見表3。

表3 兩組RVE患兒臨床癥狀改善時間比較

3 討論

RV[17-18]的致病機理為其通過呼吸道或者消化道進入患兒機體中,侵犯小腸上皮細胞,導(dǎo)致細胞表面微絨毛遭到破壞,進而導(dǎo)致雙糖酶缺乏,繼而導(dǎo)致患兒對食物和水的吸收受到限制,水電解質(zhì)平衡紊亂,引發(fā)一系列臨床癥狀[19-20]。

中醫(yī)學(xué)認為,RVE歸屬范疇為“泄瀉”,其病機為“脾虛濕盛”,其本為“脾胃虛弱或脾胃不運”。“腎是胃關(guān),開竅于二陰”“有脾臟疾病者,虛則引起腹?jié)M腸鳴,飧泄食而出現(xiàn)消化不良”,表明臨床治療應(yīng)以清熱利濕、行氣降逆、調(diào)和脾胃為主[21-22]。又因患兒機體功能發(fā)育不完全,臟腑柔嫩[23],而且中藥多苦澀,無法保證患兒的治療依從性,因此,使用針刺聯(lián)合穴位貼敷治療。針刺選取患兒四縫、天樞、中脘等穴位。中脘為胃之募穴[24],天樞為大腸之募穴[25],其作用主要為匯集臟腑之氣,對胃腸的運化與傳導(dǎo)功能進行調(diào)節(jié)和改善,四縫為經(jīng)外奇穴,其清利濕熱、健脾益胃療效顯著[26],上述諸穴合用,具有調(diào)節(jié)經(jīng)絡(luò)、平衡止瀉之功效[27]。穴位貼敷選取足三里、神闕、天樞等穴。足三里作為陽明胃經(jīng)的重要穴位,在補中益氣、脾胃調(diào)理等方面作用顯著;神闕穴[28]為腹部皮膚中最薄弱的部位,而且此穴位與含有豐富靜脈網(wǎng)的腹膜緊密貼合,能夠使藥物盡可能快的穿透彌散進入機體,繼而發(fā)揮最大的藥效作用;穴位貼敷選取的中藥材中包括葛根,在熱瀉熱痢、脾虛泄瀉等證候中起到關(guān)鍵作用,白術(shù)在益氣健脾方面功效顯著,是補脾的重要藥物,常用于脾虛濕困的治療;蒼術(shù)是運脾的藥物,能夠苦溫燥濕;吳茱萸散寒止痛、助陽止瀉;肉桂在鎮(zhèn)痛鎮(zhèn)靜方面作用顯著,并且能夠降低機體溫度;丁香有溫中降逆、補腎助陽的功效。上述諸藥共用,能夠顯著增強患兒脾胃功能、維持患兒酸堿平衡、糾正電解質(zhì)。本研究結(jié)果證實,觀察組患兒發(fā)熱、嘔吐、腹瀉消失時間均早于對照組。有國內(nèi)研究證實,炎癥因子參與了輪狀病毒腸炎的發(fā)生和發(fā)展[29-30]。TNF-α[31-32]是一種在炎癥反應(yīng)早起出現(xiàn)的具有廣泛生物學(xué)活性的細胞因子,IL-6[33-34]是一種促炎性因子,CRP[35-36]在炎癥反應(yīng)發(fā)生時由肝細胞合成并大量釋放進入血液,上述炎癥因子相互作用,加速了疾病進展。本研究結(jié)果表明,針刺聯(lián)合穴位貼敷治療RVE,能夠降低患兒炎癥反應(yīng),改善患兒的免疫功能,促進疾病恢復(fù)。與劉遠鋒等[37]研究結(jié)果一致。

綜上所述,針刺聯(lián)合穴位貼敷治療RVE,能夠降低患兒炎癥反應(yīng),改善患兒臨床癥狀,提高治療效果。